「関東大震災から100年」特設サイト

甚大な被害が発生した関東大震災から、令和5年9月1日で100年の節目を迎えました。

この特設サイトでは、関東大震災を振り返るとともに、今後の地震に適切に備えていただくために必要な防災知識等に関する情報を掲載しています。

|

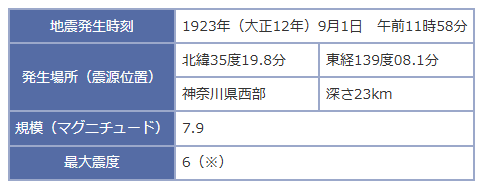

関東大震災の概要

関東大震災を引き起こした大正関東地震の震源や被害の概要を説明しています |

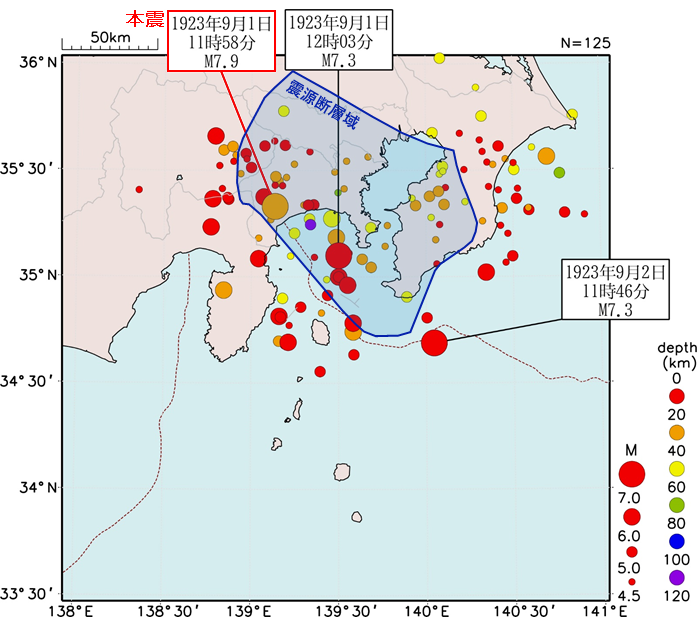

観測データ・解析結果

大正関東地震の震度分布や地震発生後の地震活動などの観測データを掲載しています |

関東大震災の記録

関東大震災の波形記録や被害写真などを掲載してます |

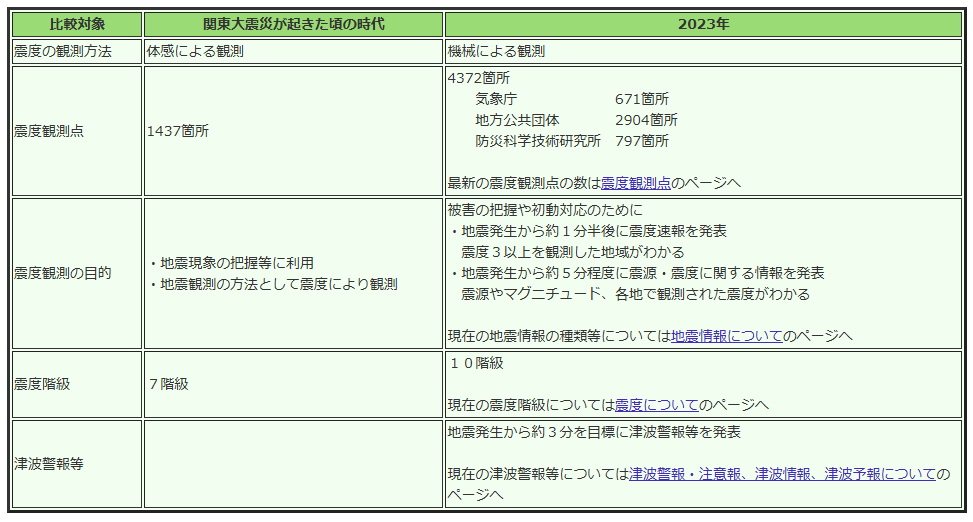

関東大震災以降の

関東大震災の発生以降に、気象庁が行なってきた地震・津波に関する主な業務の変遷を記載しています |

|

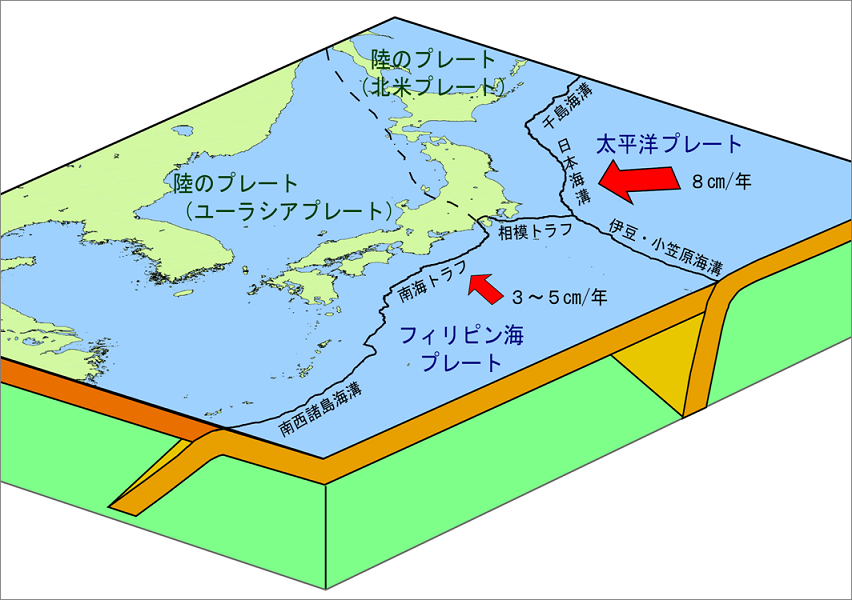

関東地方で起きる地震の特徴

関東地方で発生する可能性のある地震活動について説明しています |

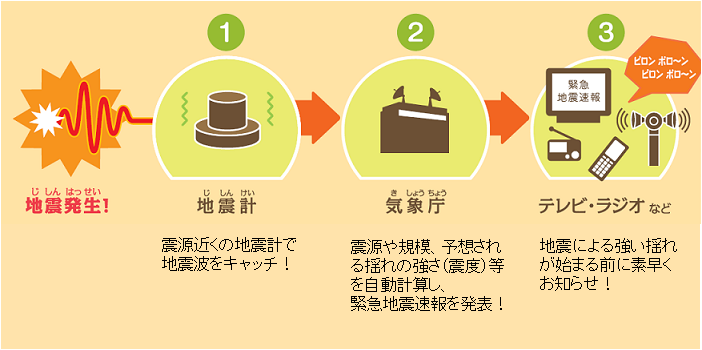

地震・津波に備えるための知識

気象庁が発表する地震や津波に関する情報などについて説明しています |

地震・津波に備えるイベント情報

地震・津波に備えるためのイベント情報を掲載しています |

リンク集

本サイトに関連するサイトのリンクを掲載しています |

コンテンツのご利用について

|

横浜地方気象台の特設サイト |

東京管区気象台 |

内閣府の特設サイト |