「関東大震災から100年」特設サイト

関東地方で起きる地震の特徴

このページでは、関東地方で発生する可能性のある地震活動について取りまとめるとともに、南関東の地震活動について掲載しています。

1.発生機構

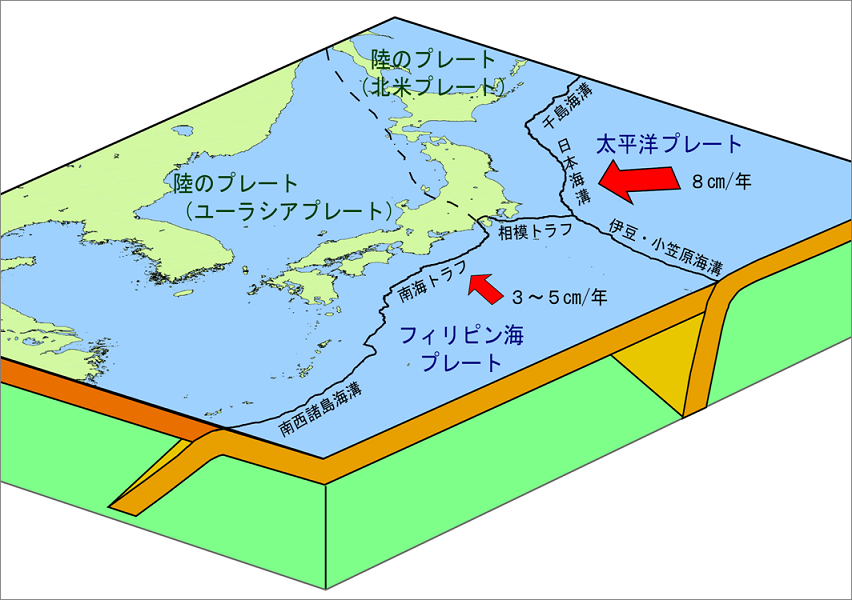

日本周辺では、海のプレートである太平洋プレート、フィリピン海プレートが、陸のプレート(北米プレートやユーラシアプレート)の方へ1年あたり数cmの速度で動いており、陸のプレートの下に沈み込んでいます。このため、日本周辺では、複数のプレートによって複雑な力がかかっており、世界でも有数の地震多発地帯となっています。

詳細は、地震発生のしくみをご覧ください。

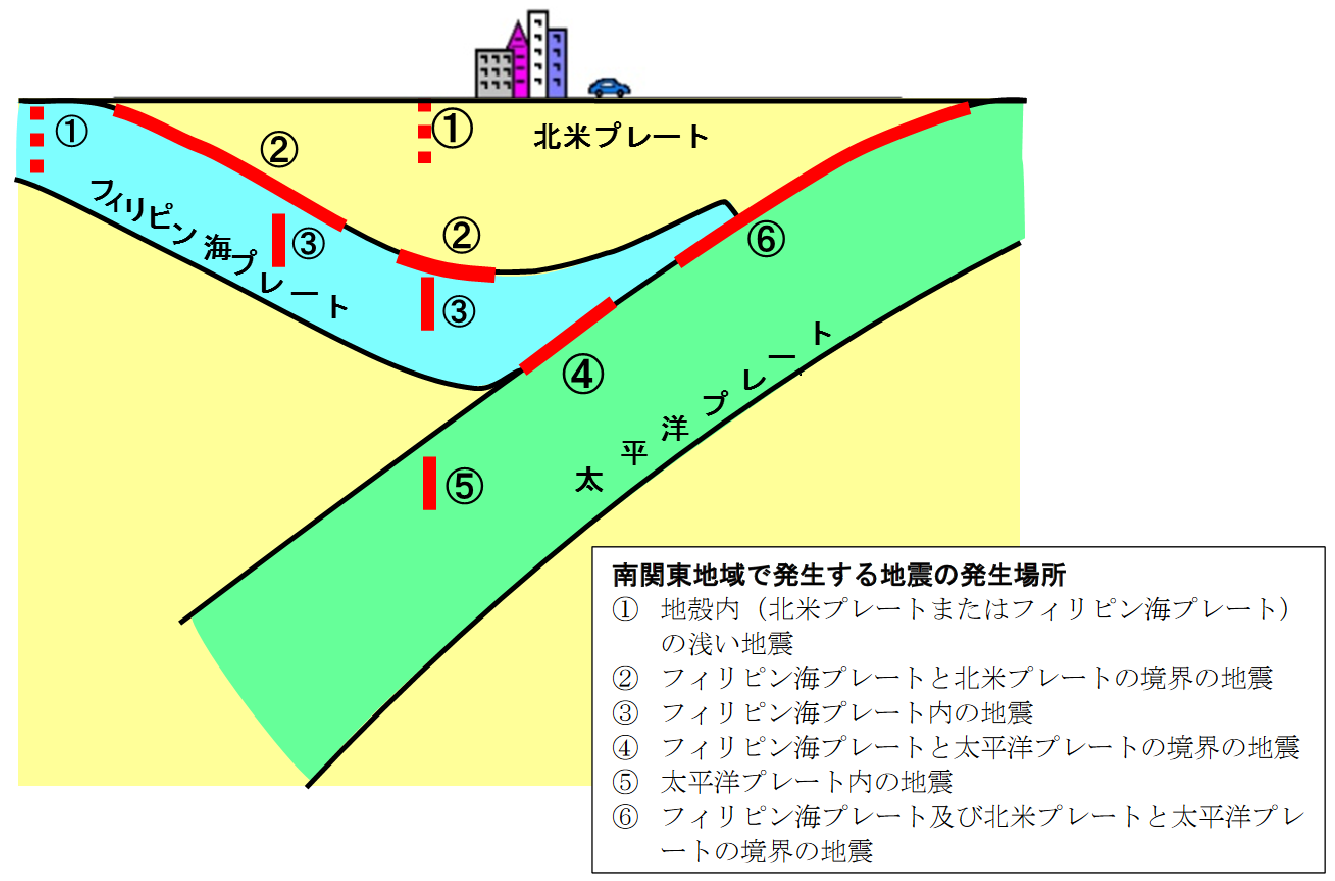

また、南関東地域で発生する地震の様相は極めて多様で、これらの地震の発生様式は、右図のように分類されています。(大正関東地震の発生場所は、本図の②に該当します。)

|

|

右図出典:内閣府,首都直下のM7クラスの地震及び相模トラフ沿いのM8クラスの地震等に関する図表集(内閣府防災情報のページへのリンク)

2.首都直下地震について

首都およびその周辺地域の直下に震源域を持つ地震には、M7クラスの地震と、フィリピン海プレートと北米プレートの境界で発生する海溝型のM8クラスの地震があります。首都直下地震モデル検討会においては、これらを総称して「首都直下地震」と呼んでいます。 陸域で発生する浅い地震の規模は、海溝付近で発生する巨大地震に比べて小さいことが多いですが、地震が発生する場所が浅いために直上では揺れが大きくなりやすく、そこに住宅地がある場合は、マグニチュード6~7程度でも大きな被害をもたらすことがあります。 なお、一般的に「直下型地震」は、都市部などの直下で発生する地震で、大きな被害をもたらすものを指すことが多いようですが、その発生メカニズムは多様であるため、特別の性質を持った地震の一種として定義される地震はありません。

(内閣府)首都直下地震モデル検討会 (内閣府)首都直下地震対策検討ワーキンググループ (国土交通省)首都直下地震へのそなえ

(1)首都直下のM7クラスの地震

①地震発生のいくつかのタイプ

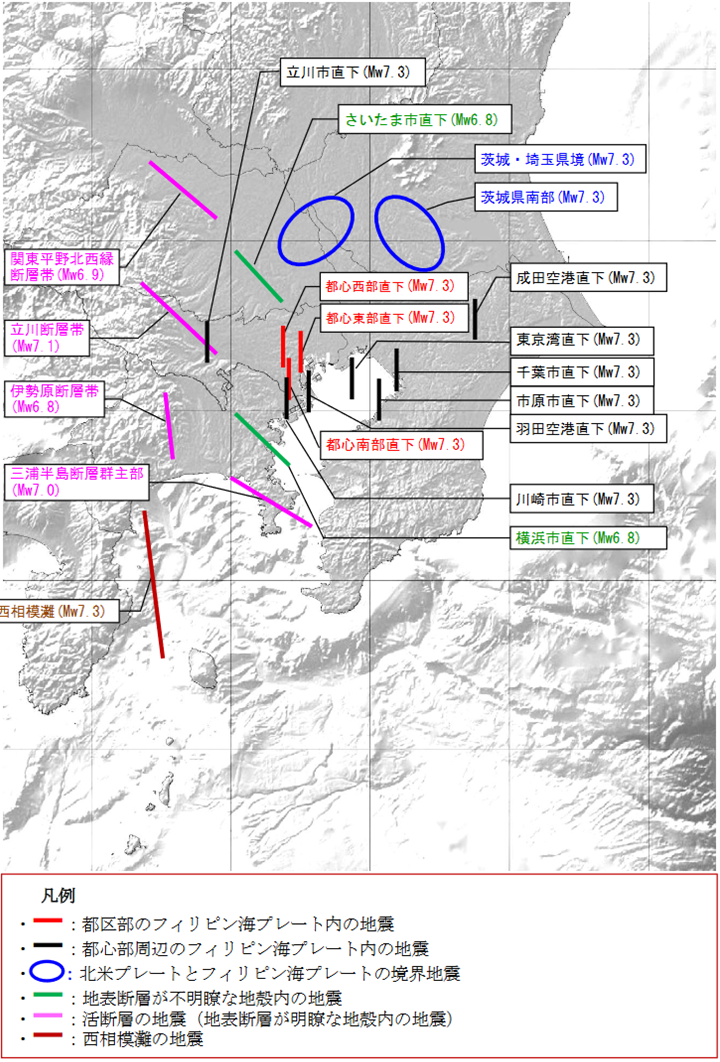

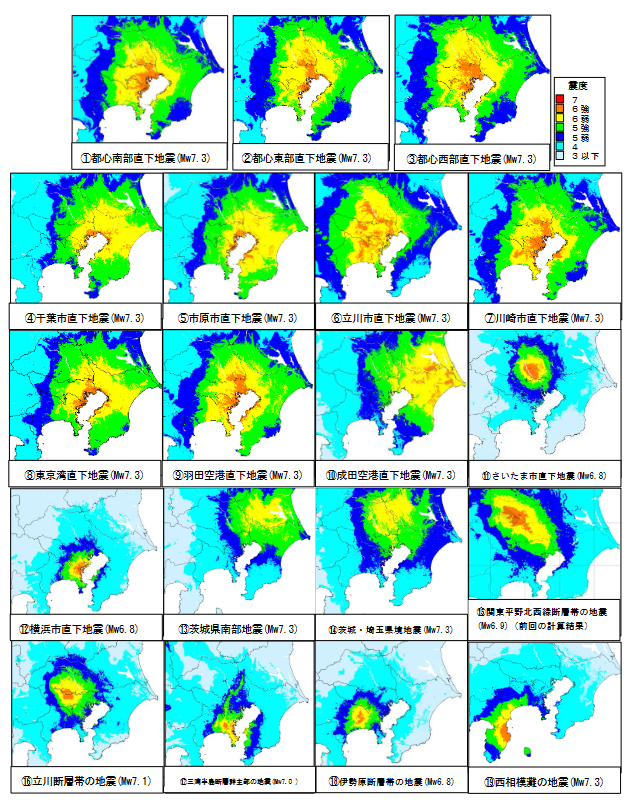

首都及びその周辺地域では、複雑なプレート構造を成しています。このため、この地域で発生する地震の様式は極めて多様です。発生しうるM7クラスの地震は、地震の発生場所に基づいて次の6タイプ19地震に分類されています。([]内の番号は、南関東地域で発生する地震の発生場所の図に記載されている番号と対応しています。) なお、以下で挙げられている地域は、震度分布や被害を推定・検討するために想定された地域であり、これらの地域以外で大きな地震が発生する可能性もあることに注意が必要です。

〇都区部のフィリピン海プレート内の地震[③] 都心南部、都心東部、都心西部の直下

〇都心部周辺のフィリピン海プレート内の地震[③] 千葉市、市原市、立川市、川崎市、東京湾、羽田空港、成田空港の直下

〇北米プレートとフィリピン海プレートの境界地震[②] 茨城県南部、茨城・埼玉県境

〇地表断層が不明瞭な地殻内の地震[①] さいたま市、横浜市の直下

〇活断層の地震[①] 立川断層帯、伊勢原断層帯、三浦半島断層群主部、関東平野北西縁断層帯

〇西相模灘(伊豆半島の東方沖)の地震[①] 西相模灘

なお、地震調査委員会によると、南関東地域の直下でプレートの沈み込みに伴い発生するM7程度の地震が発生する確率は30年間で 70 パーセント程度と推定されています。(活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧:地震調査研究推進本部へのリンク)。

|

|

出典:内閣府,首都直下のM7クラスの地震及び相模トラフ沿いのM8クラスの地震等に関する図表集(内閣府防災情報のページへのリンク)

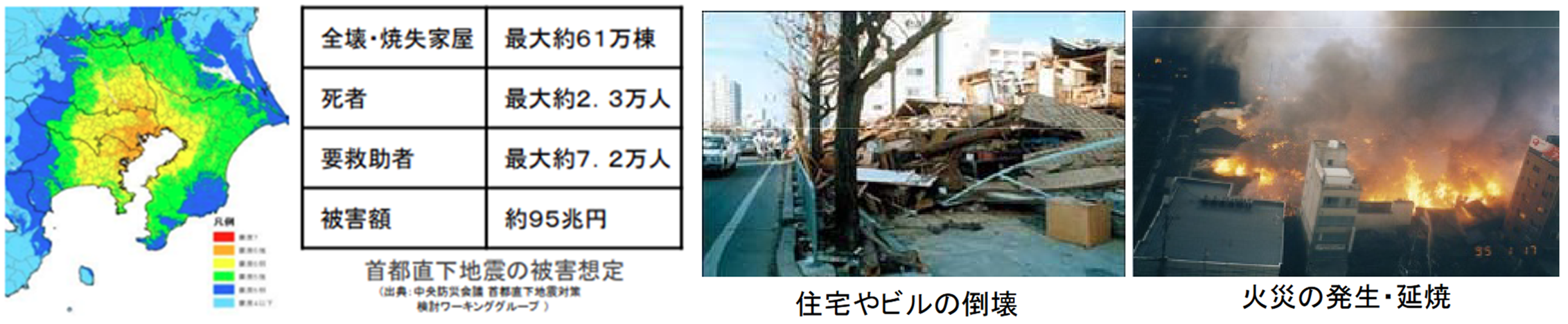

②被害想定(被害が大きく首都中枢機能への影響が大きいと考えられる都心南部直下地震(Mw7.3※)の場合)

※Mwはモーメントマグニチュードを表します。モーメントマグニチュードの説明はこちらをご覧ください。

| ○地震の揺れによる被害 ・全壊、焼失家屋:最大約61万棟 ・死者:最大約2.3万人 ・要救助者:最大約7.2万人 ・被害額:約95兆円 |

|

出典:国土交通省,国土交通省首都直下地震対策計画[第2版]重要テーマ

(2)相模トラフ沿いのM8クラスの地震

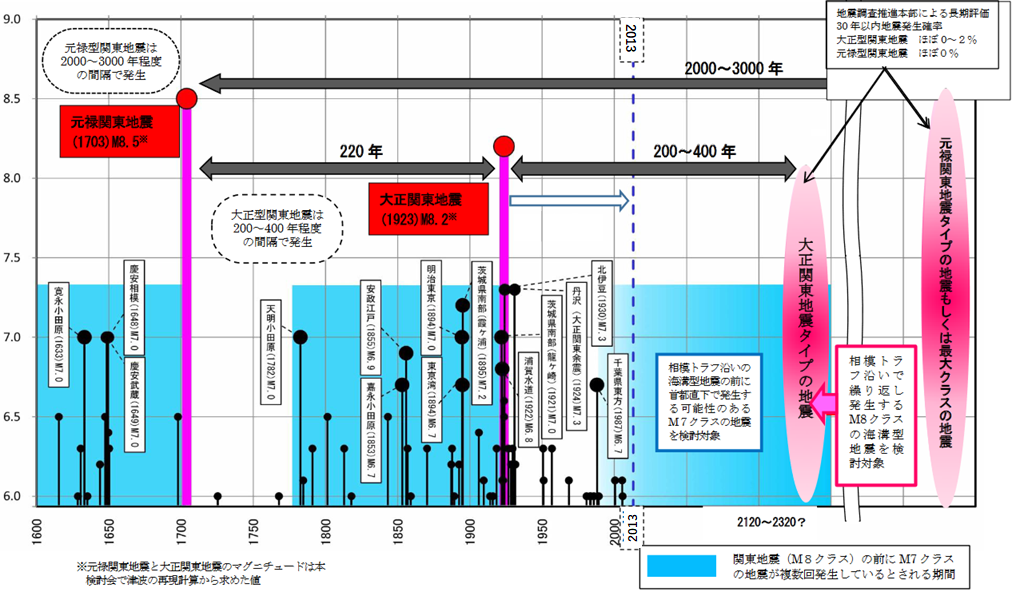

相模トラフ沿いで近年発生したM8クラスの地震としては、2023年9月1日で発生から100年の節目を迎える1923年大正関東地震があります。他にも、1293年永仁(えいにん)関東地震、1703年元禄(げんろく)関東地震が知られており、相模トラフ沿いではM8クラスの地震が 200年~400年間隔で発生すると考えられています。相模トラフ沿いのM8クラスの地震は、当面発生する可能性は低いとされていますが、今後百年先頃には地震発生の可能性が高くなっていると考えられています。

|

出典:内閣府,首都直下のM7クラスの地震及び相模トラフ沿いのM8クラスの地震等に関する図表集(内閣府防災情報のページへのリンク)を編集

※本図は2013年に公表されたものです。

3.南関東で発生した地震

1923年以降の地震活動について紹介します。

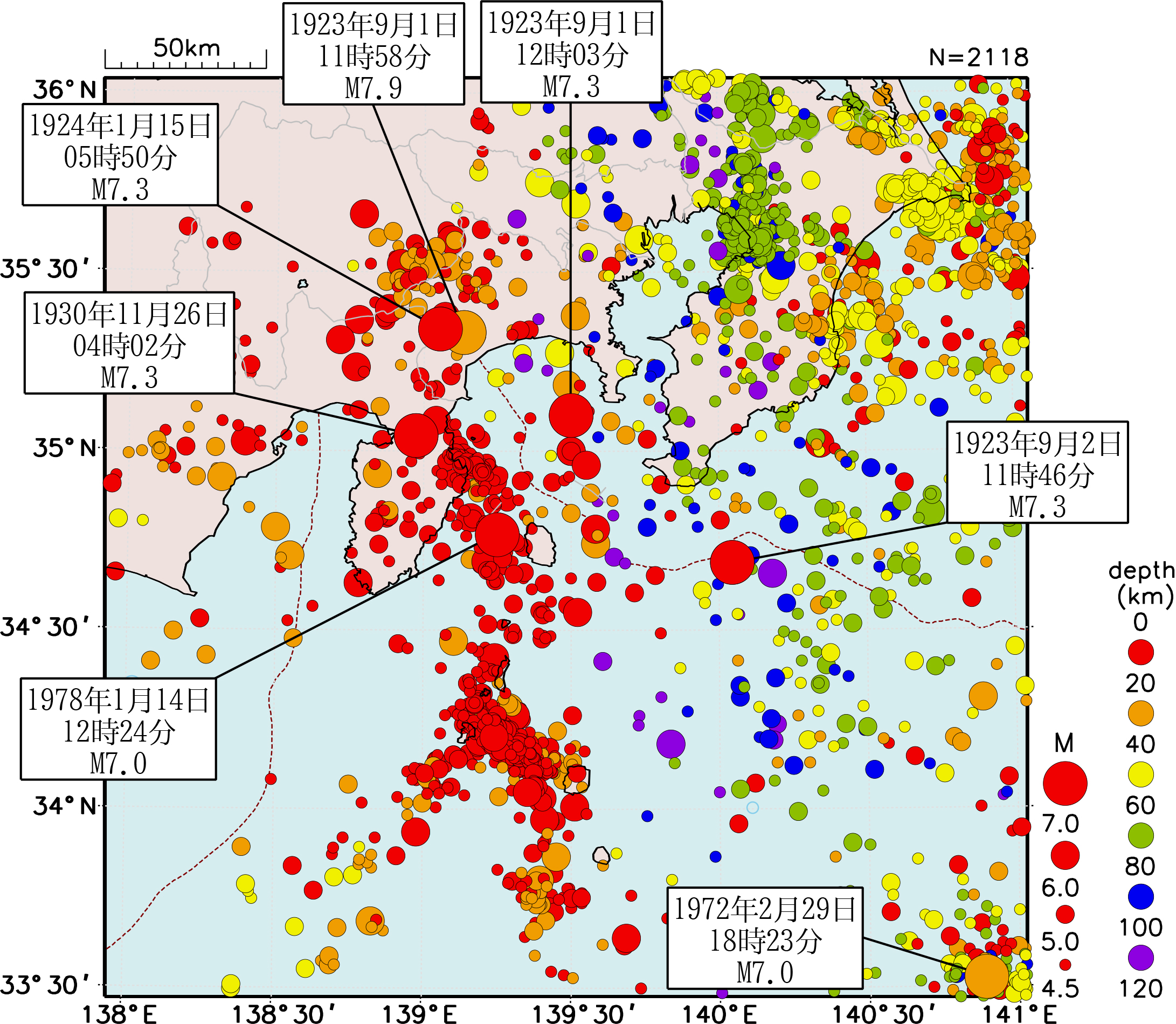

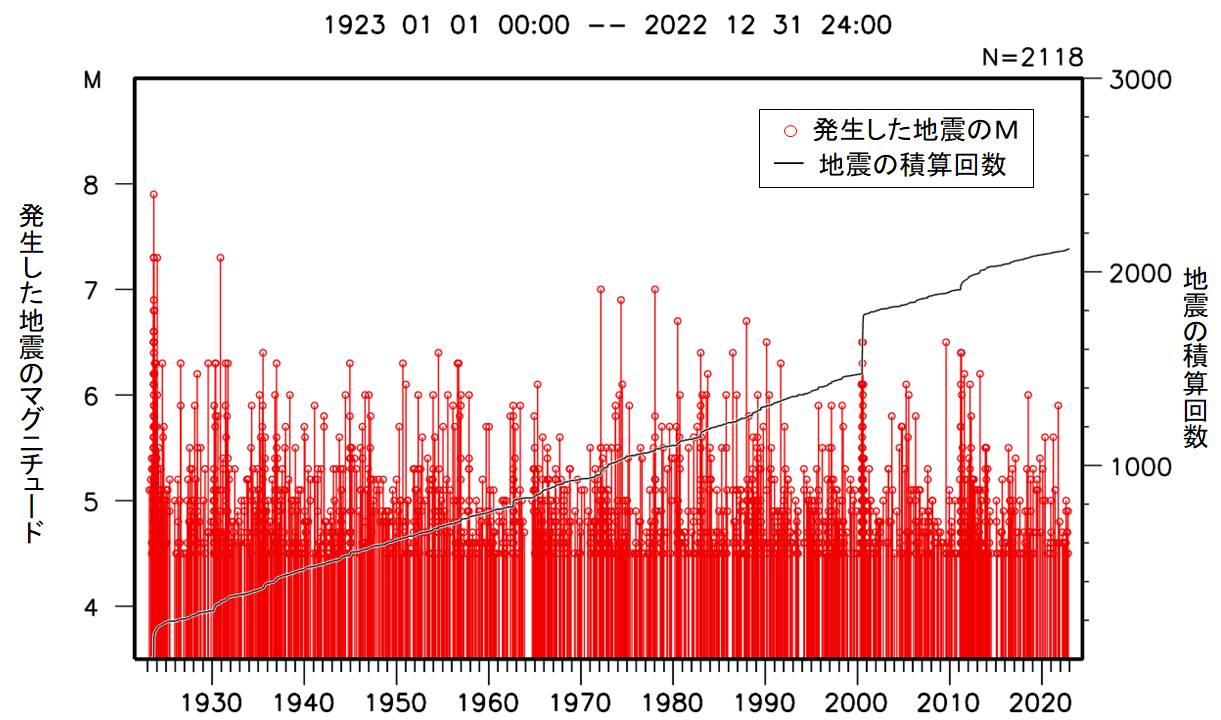

左の図は、1923年から100年間の間に発生したマグニチュード4.5以上の地震の震央を示しています。丸の大きさは地震の規模(マグニチュード)の違いを表し、色は震源の深さを表します。吹き出しはマグニチュード7.0以上のものに付しています。 右の図は、同期間の地震活動の経過を示したグラフです。横軸は時間で、右に行くほど新しく、左の縦軸はマグニチュード、右の縦軸は積算地震回数です。赤い棒の1本が1つの地震を表しており、棒の長さがマグニチュードを表しています。黒い曲線は地震回数の積算回数(右の目盛を参照)を表しています。2000年(平成12年)に地震が多発しているのは、三宅島の火山活動に伴う群発地震活動(最大マグニチュード6.5、震度6弱)の影響によるものです。詳細はこちらをご覧ください。

同範囲における大正関東地震発生後30日間の地震活動図はこちらをご覧ください。

|

|

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。

お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。