気候変動監視レポート

令和8年2月17日更新

この「気候変動監視レポート」では、こうした日本と世界の大気・海洋等の観測・監視結果に基づき、社会経済活動に影響を及ぼす気候変動に関する最新の情報をまとめています。

各項目の更新時期は、こちらのリンクからご確認ください(※)。黒枠の評価文を更新した場合などには、気候変動ポータルの新着情報にて、更新箇所と併せてお知らせします。

※平成8年度(1996年度)以来年次報告書として公表してきた「気候変動監視レポート」を令和6年度(2024年度)にウェブサイト化し、常に最新の情報を参照できるようにしました。過去の情報(2024年分以降は当該年のトピック更新時点の情報)はページ下部の「過去の気候変動監視レポート」からご覧ください。

2024年のトピックス

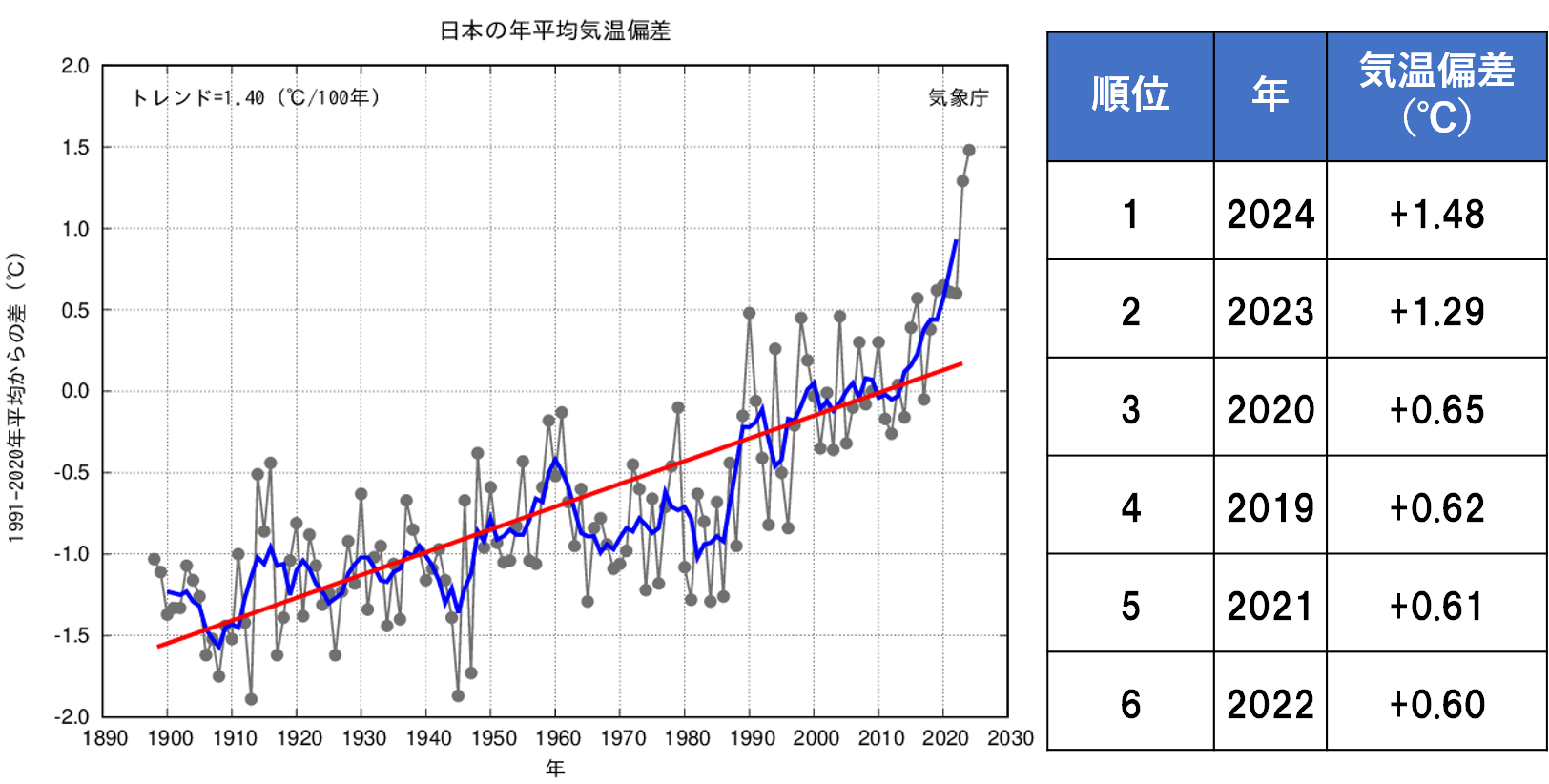

◇ 日本の年平均気温が2年連続で観測史上1位を更新

年平均気温は、長期的には100年あたり1.40℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が多くなっている。最近6年(2019年~2024年)は、すべて歴代6位以内となった。

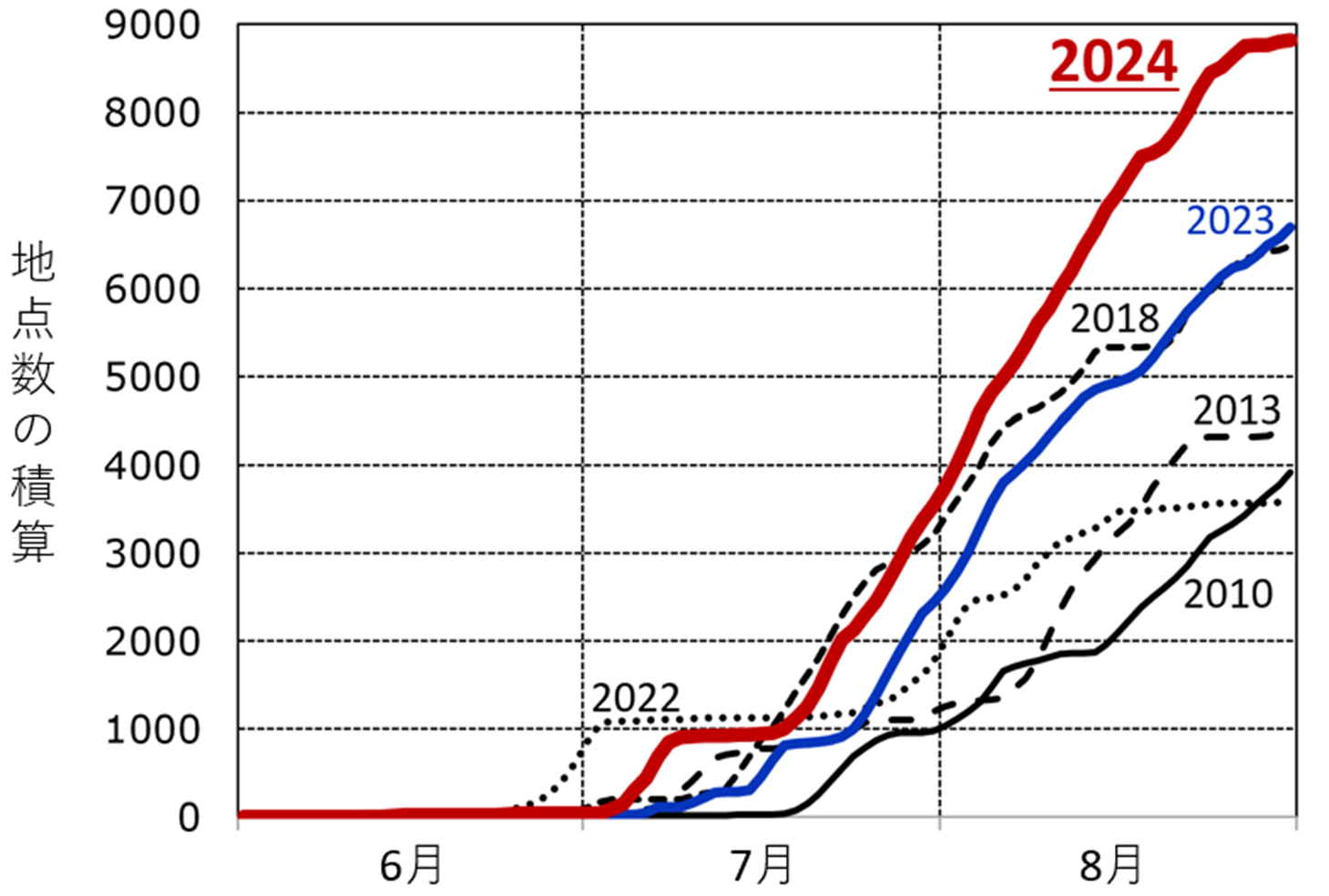

◇ 令和6年7月以降の顕著な高温と7月下旬の北日本の大雨の特徴と要因について

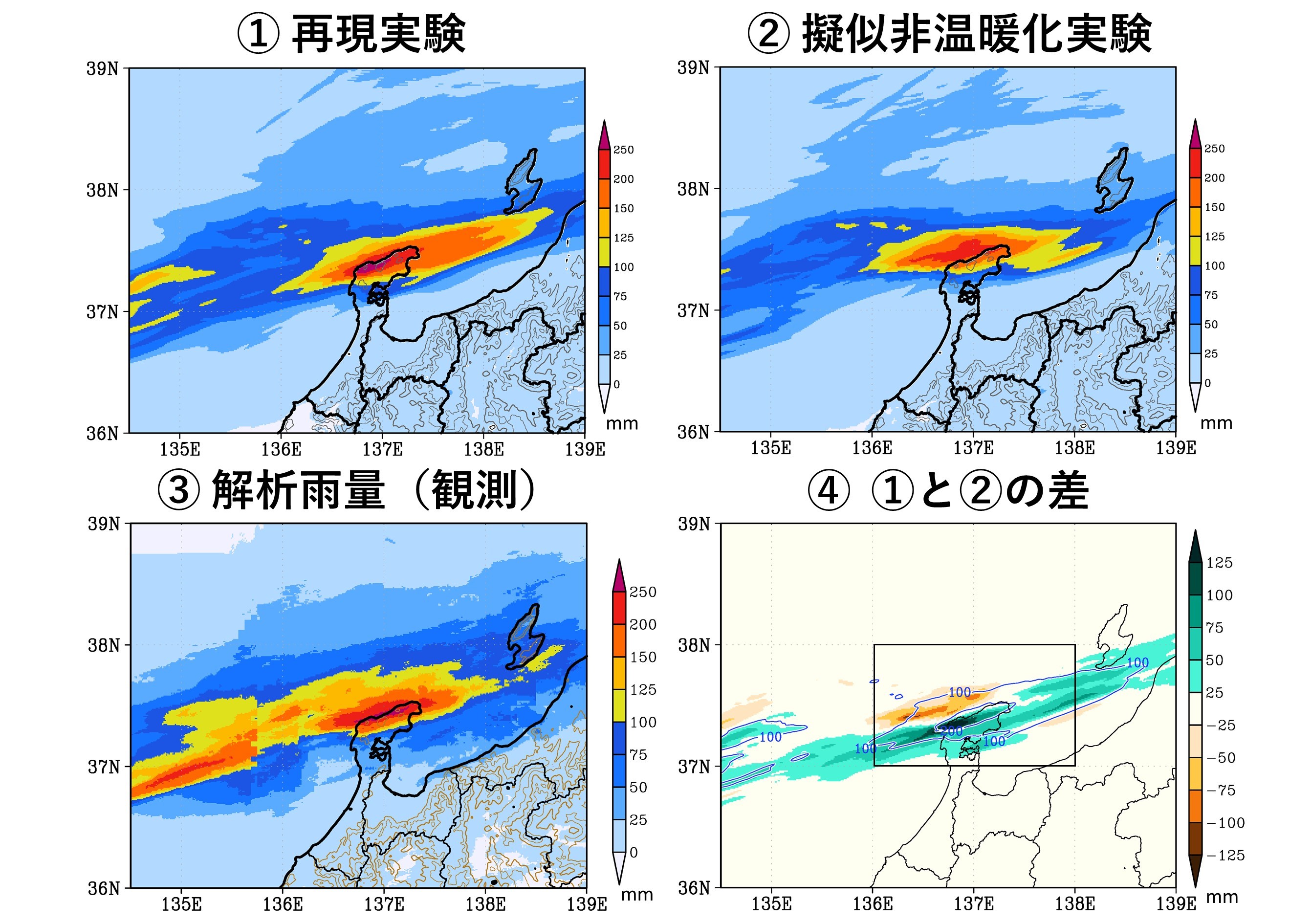

◇ 令和6年9月下旬の石川県能登の大雨に地球温暖化が寄与-イベント・アトリビューションによる結果-(文部科学省ホームページ)

気候

気候

世界の天候と異常気象(2025年)

◇ ネパール~パキスタンの大雨(6~10月)、米国テキサス州の大雨(7月)、東南アジアを中心とした地域での大雨(11月)など、世界各地で気象災害が発生した。

図 世界の年ごとの異常気象(2025年)

図 世界の年平均気温規格化平年差階級分布図(2025年)

図 世界の年降水量平年比分布図(2025年)

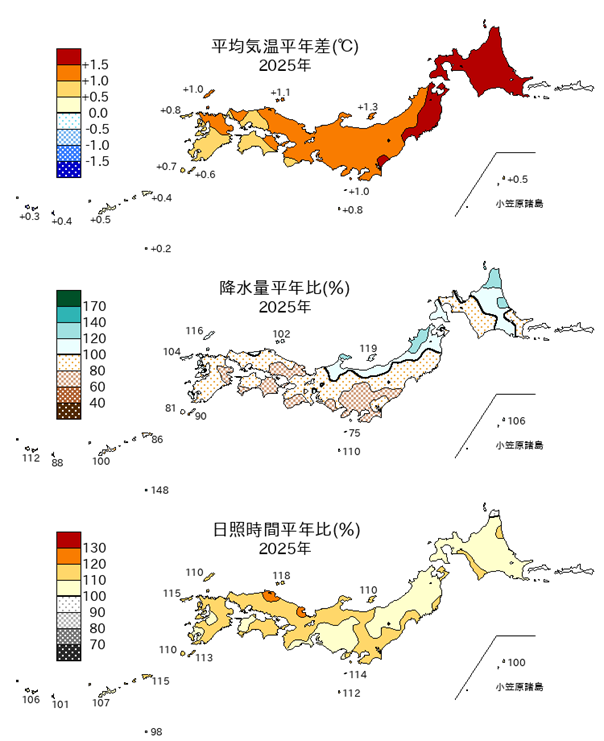

日本の天候と異常気象(2025年)

◇ 全国的に高気圧に覆われやすく晴れた日が多かったため、年間日照時間は北・東・西日本太平洋側、東・西日本日本海側、沖縄・奄美でかなり多く、特に西日本太平洋側では年間日照時間が1位の多照となった。東日本太平洋側では冬と夏から秋に低気圧や前線の影響を受けにくかったため、年降水量はかなり少なかった。

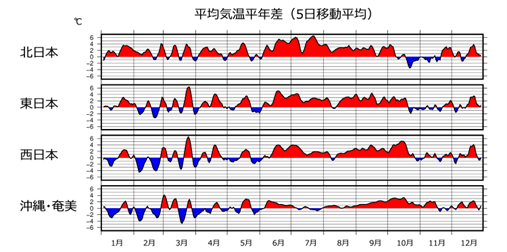

図 2025年の日本の天候平年差(比)

図 2025年の平均気温平年差(5日移動平均)

図 季節別の天候 冬(2024年12月~2025年2月)

図 季節別の天候 春(2025年3月~5月)

図 季節別の天候 夏(2025年6月~8月)

図 季節別の天候 秋(2025年9月~11月)

大気・海洋の特徴

◇ これらの影響は、熱帯域や北半球の大気循環場の特徴に現れていたとみられる。夏季アジアモンスーンの対流活動は平年と比べて活発であり、特に海洋大陸周辺では年を通して対流活動が活発だった。北半球では、夏に亜熱帯ジェットが顕著に北偏する状態が持続した。

大気中温室効果ガス濃度の変動

大気中温室効果ガス濃度の変動

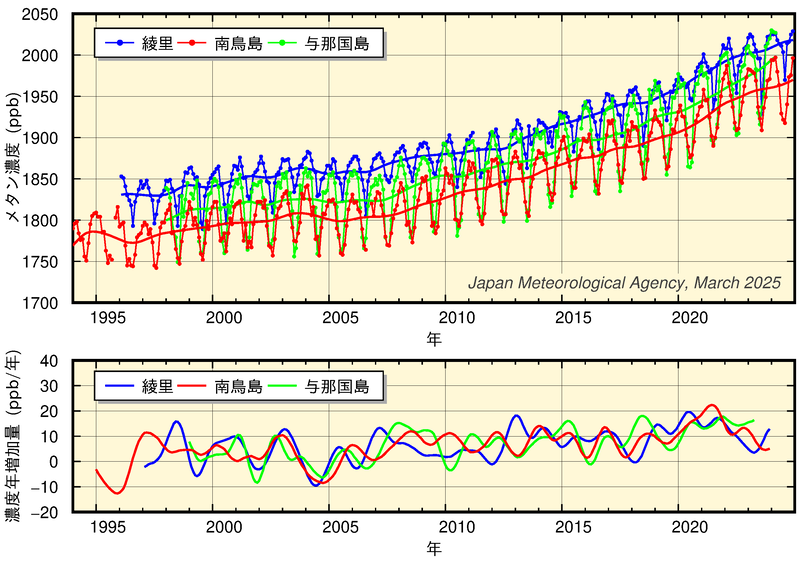

◇ 大気中のメタンの濃度は、ほぼ横ばいだった1999~2006年を除き、長期的に増加傾向にある。

◇ 大気中の一酸化二窒素の濃度は、長期的に増加している。

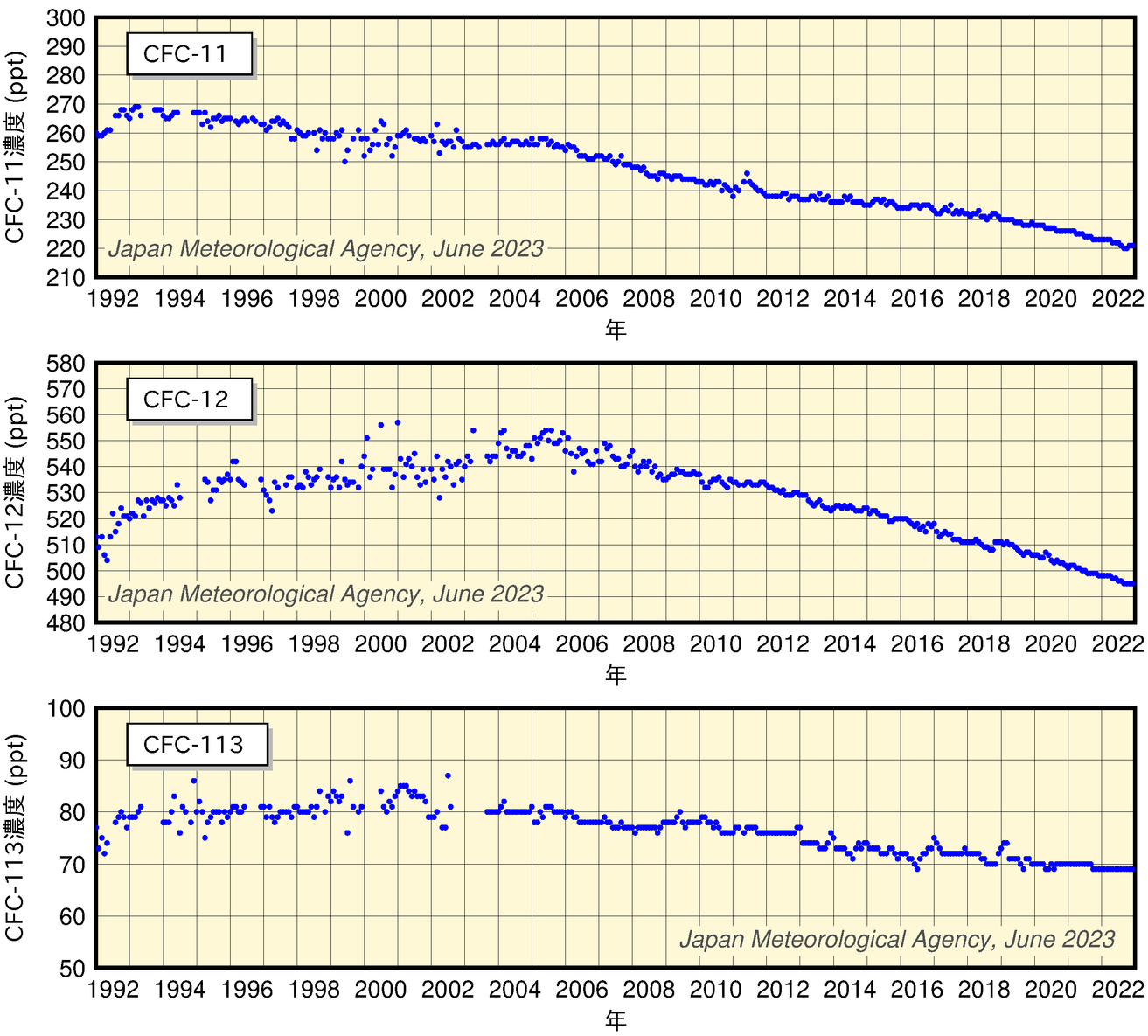

◇ ハロカーボン類のうち、クロロフルオロカーボン類の大気中濃度は減少傾向にある一方で、ハイドロフルオロカーボン類の大気中濃度は増加傾向にある。

図 大気中二酸化炭素濃度及び年増加量の経年変化

図 大気中メタン濃度及び年増加量の経年変化

図 大気中一酸化二窒素濃度の経年変化

図 大気中のクロロフルオロカーボン類の濃度の経年変化

エーロゾルと日射・赤外放射、オゾン層の変動

エーロゾルと日射・赤外放射、オゾン層の変動

◇ 大気からの下向き赤外放射量は増加している。

◇ 世界平均のオゾン全量は1980年代から1990年代前半にかけて大きく減少が進んだが、1990 年代後半に減少傾向が止まり、2000 年以降は変化が比較的小さくなっている。

図 大気混濁係数の経年変化

図 全天日射量の経年変化

図 下向き赤外放射量の経年変化

図 世界のオゾン全量の経年変化

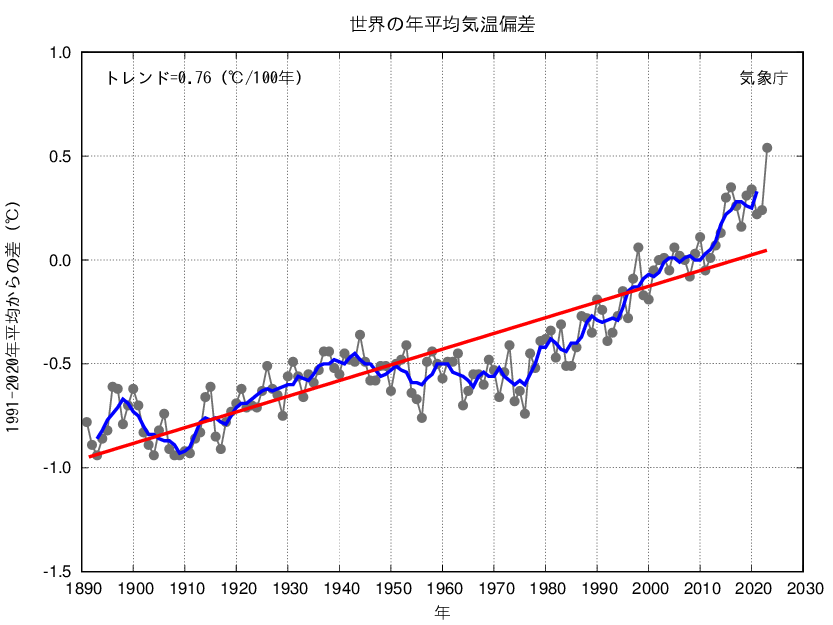

気温の変動

気温の変動

◇ 2025年の日本の年平均気温偏差は+1.23℃で、1898年の統計開始以降、3番目に高い値となった。日本の年平均気温は、100年あたり1.44℃の割合で上昇している。

◇ 日本の大都市における年平均気温の上昇率は、都市化の影響が比較的小さいとみられる地点と比べて大きい。

図 世界の年平均気温偏差の経年変化

図 日本の年平均気温偏差の経年変化

日本における極端な気温

◇ 日最低気温が0℃未満(冬日)の日数は減少し、また、日最低気温が25℃以上(熱帯夜※)の日数は増加している。

※ 熱帯夜は夜間の最低気温が25℃以上のことを指すが、ここでは日最低気温が25℃以上の日を便宜的に熱帯夜と呼ぶ。

図 日最高気温30℃以上(真夏日)の年間日数

図 日最高気温35℃以上(猛暑日)の年間日数

図 日最低気温0℃未満(冬日)の年間日数

図 日最低気温25℃以上(熱帯夜)の年間日数

降水量の変動

降水量の変動

◇ 2025年の日本の年降水量偏差は-153.8mmだった。日本の年降水量には、統計的に有意な長期変化傾向は見られない。

日本における大雨の発生頻度と強度、降水日数

◇ 年最大日降水量の基準値との比には増加傾向が現れている。

◇ 日降水量100mm以上及び日降水量200mm以上の日数はともに増加している。

◇ 日降水量1.0mm以上の日数は減少している。

時間単位の降水量で見た大雨の頻度

図 全国(アメダス)の1時間降水量80mm以上の年間発生回数

図 全国(アメダス)の3時間降水量150mm以上の年間発生回数

日単位の降水量で見た大雨の頻度と強度

図 全国(アメダス)の日降水量300mm以上の年間日数

図 全国(アメダス)の年最大日降水量の基準値との比

図 全国(51地点平均)の日降水量100mm以上の年間日数

図 全国(51地点平均)の日降水量200mm以上の年間日数

降水日数

図 全国(51地点平均)の日降水量1.0mm以上の年間日数

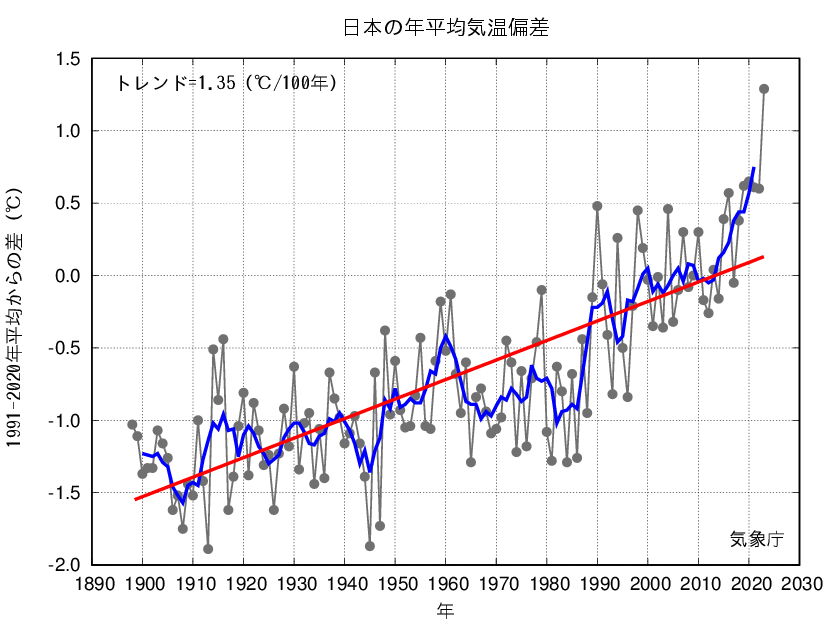

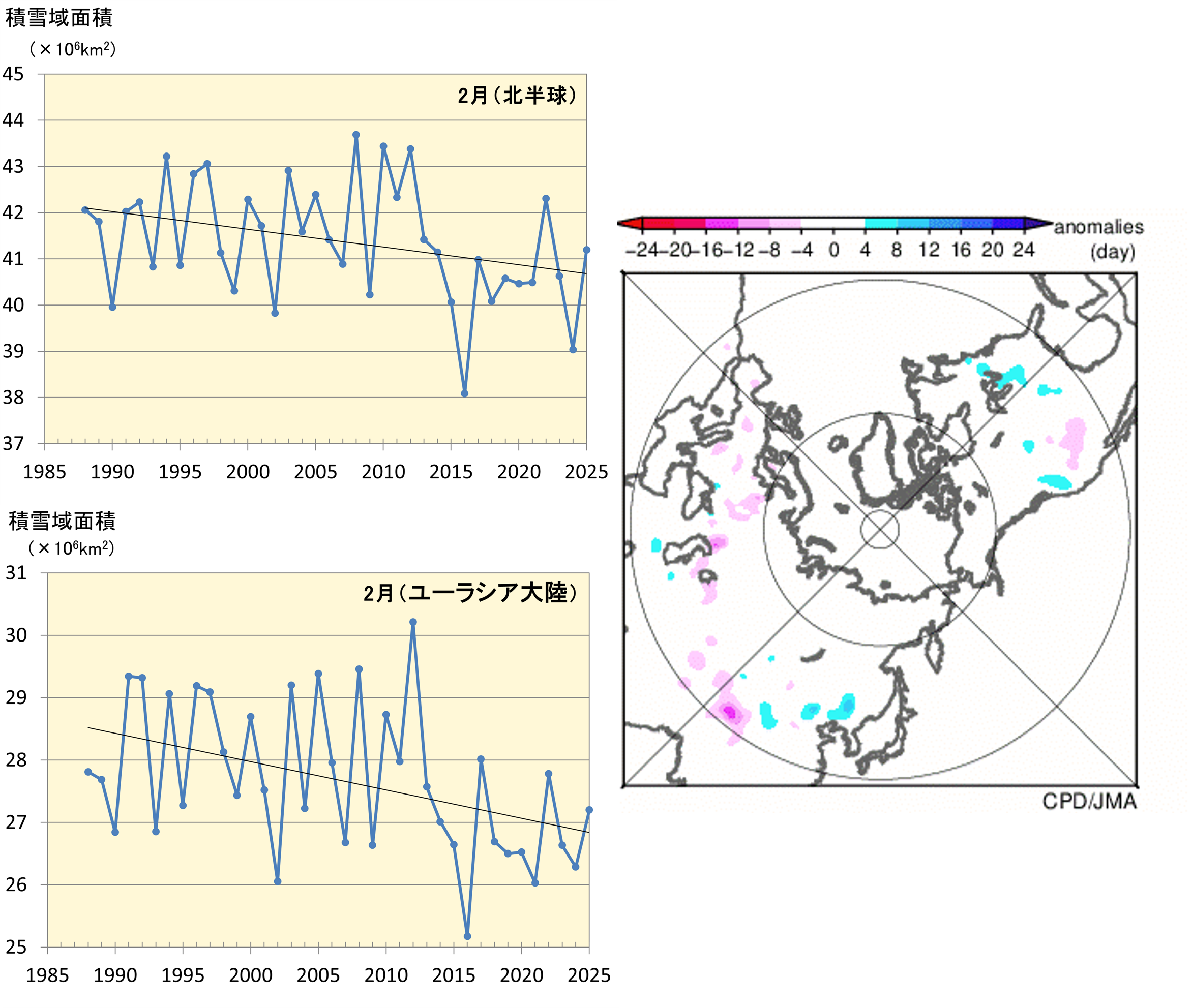

積雪量の変動

積雪量の変動

◇ 北日本、東日本、西日本の日本海側で、積雪量は減少しているとみられる。

図 2月の北半球及びユーラシア大陸の積雪域面積の経年変化(左図)と月積雪日数平年偏差(右図)

左図の直線(黒色)は、積雪域面積の信頼水準95%で統計的に有意な変化傾向を示す。右図の暖色(寒色)域は、平年と比べて積雪日数が少ない(多い)ところを示す。平年値は1991~2020 年の平均値。

図 11月の北半球及びユーラシア大陸の積雪域面積の経年変化(左図)と月積雪日数平年偏差(右図)

左図の直線(黒色)は、積雪域面積の信頼水準 95%で統計的に有意な変化傾向を示す。右図の暖色(寒色)域は、平年と比べて積雪日数が少ない(多い)ところを示す。平年値は1991~2020 年の平均値。

極端な降雪の日数

◇ 東日本日本海側及び西日本日本海側では日降雪量20cm 以上の年間日数は減少している。

図 北日本日本海側の日降雪量20cm以上の年間日数

図 東日本日本海側の日降雪量20cm以上の年間日数

図 西日本日本海側の日降雪量20cm以上の年間日数

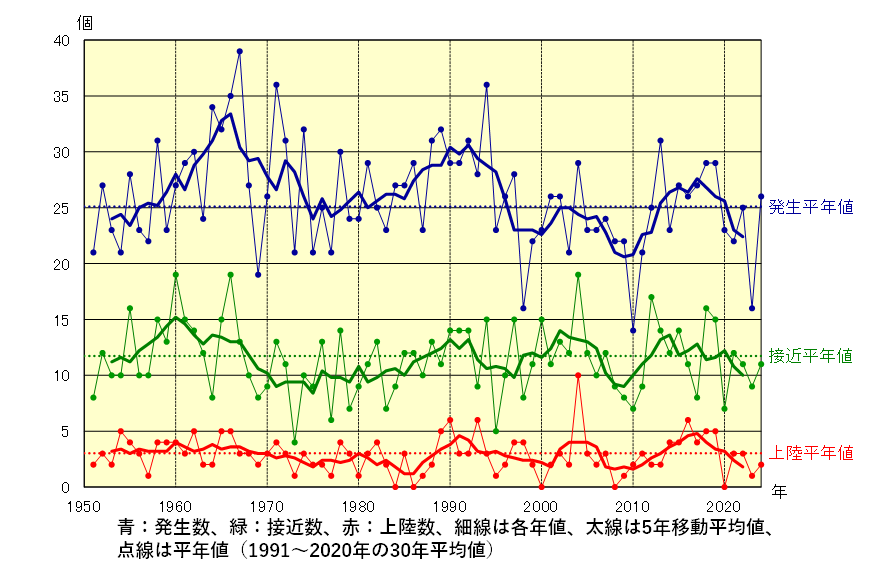

台風の変動

台風の変動

◇ 台風の発生数に長期変化傾向は見られない。

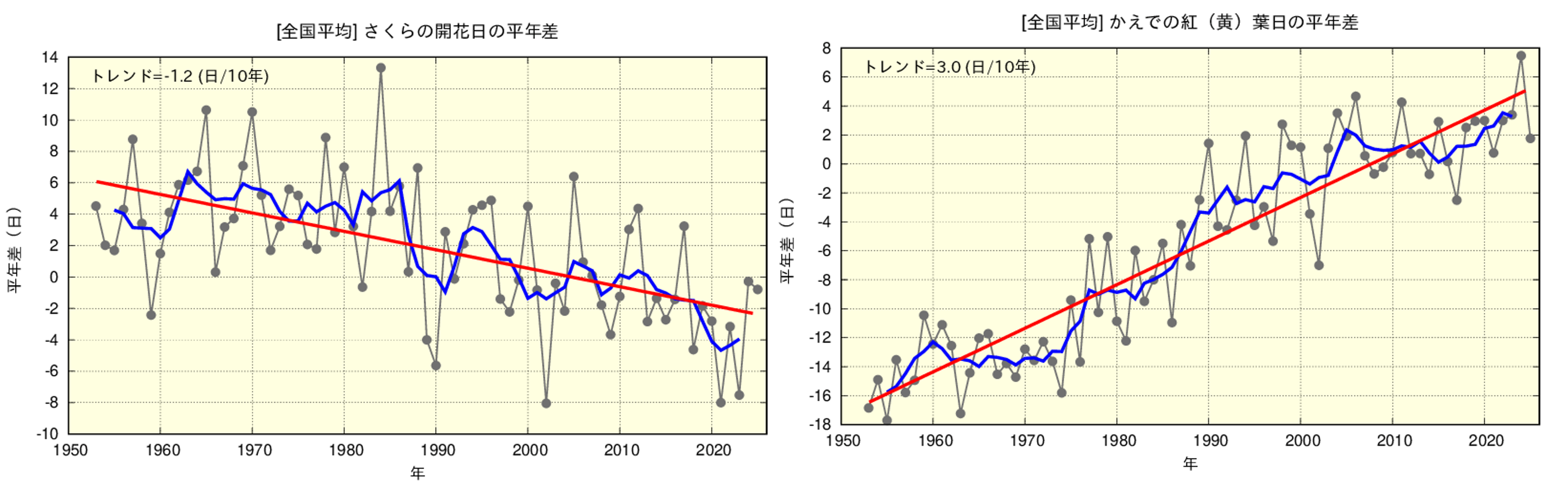

日本におけるさくらの開花・かえでの紅(黄)葉日の変動

◇ かえでの紅(黄)葉日は遅くなっている。

海水温の変動

海水温の変動

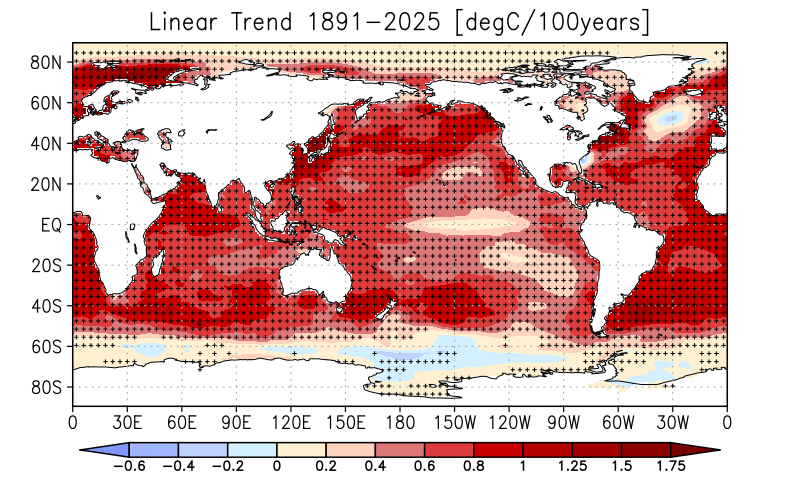

◇ 世界全体の年平均海面水温は長期的に上昇しており、上昇率は 100 年あたり+0.63℃である。

◇ 世界の海洋の貯熱量は、長期的に増加している。

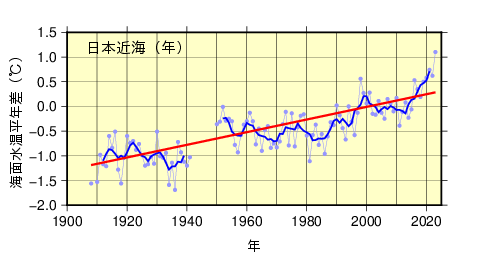

◇ 2024年の日本近海における海域平均海面水温平年差は+1.44℃で、1908年以降では最も高い値となった。

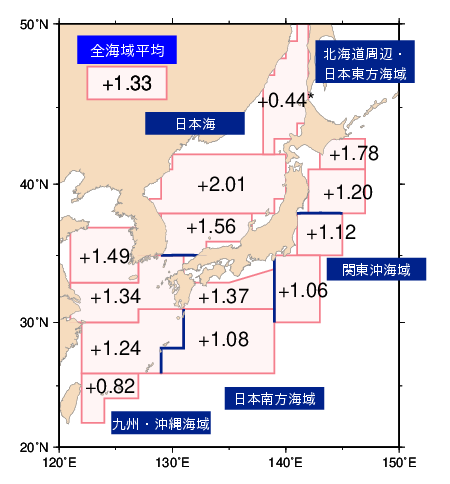

◇ 日本近海における海域平均海面水温は長期的に上昇しており、上昇率は100年あたり+1.33℃である。

図 年平均海面水温(全球平均)の平年差の推移

図 年平均海面水温の長期変化傾向(℃/100年)

+記号は変化傾向が信頼度水準95%で統計的に有意であることを示す。

図 海洋貯熱量の1955年からの増加量

図 日本近海の全海域平均海面水温(年平均)の平年差の推移

図 日本近海の海域平均海面水温(年平均)の上昇率(℃/100年)

エルニーニョ/ラニーニャ現象と太平洋十年規模振動

エルニーニョ/ラニーニャ現象と太平洋十年規模振動

◇ 太平洋十年規模振動(PDO)指数は、2000年頃から2010年代前半にかけての期間はおおむね負の値で推移し、2010年代後半はおおむね正の値が続いたが、2020年頃からは負の値に転じ、以降は顕著な負のPDOの状態が続いている。

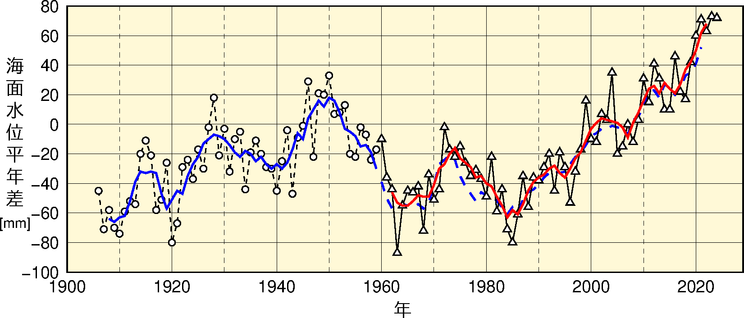

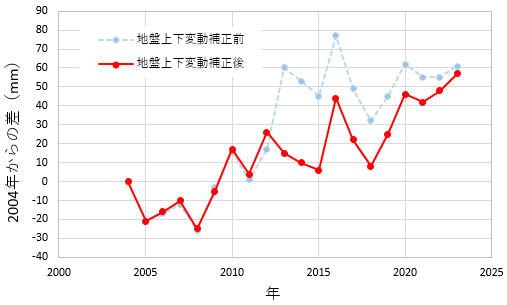

日本沿岸の海面水位の変動

日本沿岸の海面水位の変動

◇ GPSを併設した検潮所の地盤上下変動を補正したデータでは、海面水位が2004~2025年の間に1年あたり3.5[2.8~4.2]mm上昇した。

海氷域の変動

海氷域の変動

◇ 南極域の海氷域面積は変化傾向が見られない。

◇ オホーツク海の最大海氷域面積は減少している。

海洋の二酸化炭素と海洋酸性化

海洋の二酸化炭素と海洋酸性化

◇ 海洋は人為起源の二酸化炭素を吸収しており、吸収された二酸化炭素は海洋中へ蓄積している。

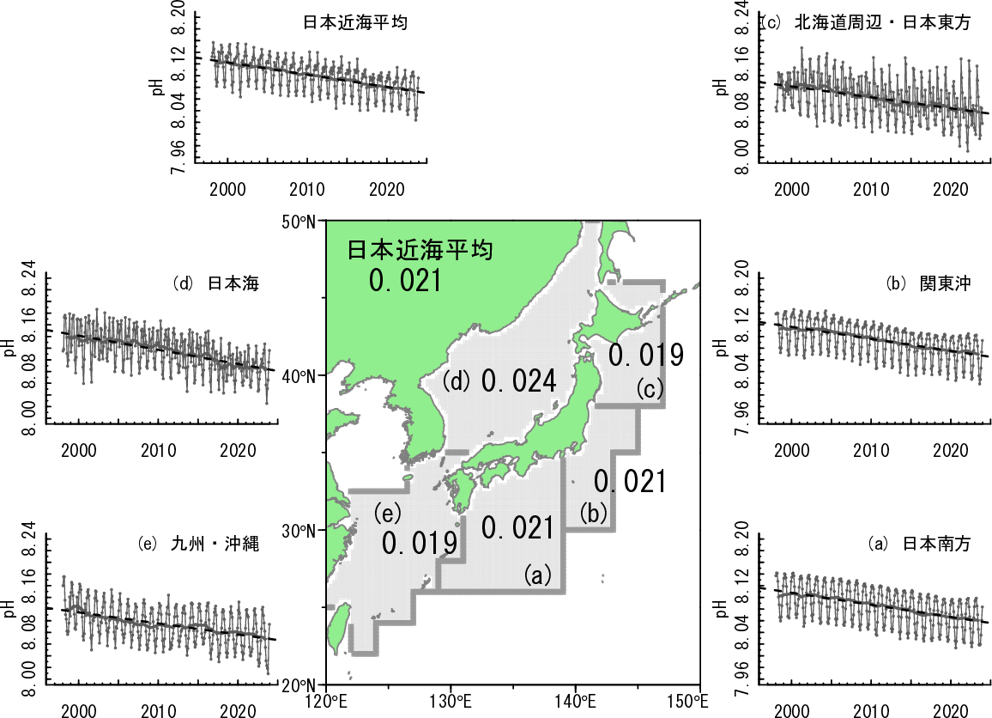

◇ 人為起源二酸化炭素の吸収・蓄積に伴い、海洋のpHは低下傾向にある。

海洋の二酸化炭素

図 東経137度線(左図)および東経165度線(右図)における表面海水中と大気中の二酸化炭素分圧の長期変化

図 東経137度、東経165度及び北緯24度における緯度/経度ごとの1年あたりの二酸化炭素蓄積量

図 大気から海洋への二酸化炭素吸収量の月及び年間の積算値の経年変化

海洋酸性化

図 日本近海の水素イオン濃度指数(pH)の10年あたりの低下速度

図 東経137度線、東経165度線の各緯度における表面海水中の水素イオン濃度指数(pH)の長期変化

図 東経137度及び東経165度の各緯度における海洋内部での水素イオン濃度指数(pH)偏差の長期変化

図 全球の表面海水中の水素イオン濃度指数(pH)偏差の長期変化

海洋の貧酸素化

極端な気象に対する気候変動の影響を解析した事例

- 平成30年7月豪雨と平成30年夏の記録的な高温【平成30年8月10日 気象庁 報道発表】 「平成30年7月豪雨」及び7月中旬以降の記録的な高温の特徴と要因について【平成30年8月10日 気象庁 報道発表】

- 令和元年東日本台風 令和元年台風第19号に伴う大雨の要因について(PDF)

- 令和4年6月下旬から7月初めの記録的な高温 6月下旬から7月初めの記録的な高温及びその後の天候の特徴と要因について【令和4年8月22日 気象庁 報道発表】

- 令和5年夏の大雨および記録的な高温 令和5年梅雨期の大雨事例と7月後半以降の顕著な高温の特徴と要因について【令和5年8月28日 気象庁 報道発表】

平成30年7月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し 【令和元年5月22日 気象庁気象研究所、東京大学大気海洋研究所、(一財)気象業務支援センター 共同プレスリリース】

地球温暖化が近年の日本の豪雨に与えた影響を評価しました 【令和2年10月20日 気象庁気象研究所、東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所、海洋開発研究機構、(一財)気象業務支援センター 共同プレスリリース】

近年の気温上昇が令和元年東日本台風の大雨に与えた影響 【令和2年12月24日 気象庁気象研究所、(一財)気象業務支援センター 共同プレスリリース】

令和4年6月下旬から7月初めの記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます―イベント・アトリビューションによる速報― 【令和4年9月6日 気象庁気象研究所、文部科学省 共同プレスリリース】

令和5年夏の大雨および記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます―イベント・アトリビューションによる速報―【令和5年9月19日 気象庁気象研究所、文部科学省 共同プレスリリース】

2023年北日本の歴代1位の暑夏への海洋熱波の影響がより明らかに【令和6年7月19日 気象庁 報道発表】

過去の気候変動監視レポート

出典について

(出典記載例)

出典:気候変動監視レポート(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html)

「図・写真等の名称」(気象庁ホームページ「気候変動監視レポート」より)

また編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。

(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)

気象庁「図・写真等の名称」 (https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html)を加工して作成

気象庁「気候変動監視レポート」をもとに△△株式会社作成

台風の変動

台風の変動

海水温の変動

海水温の変動 エルニーニョ/ラニーニャ現象と太平洋十年規模振動

エルニーニョ/ラニーニャ現象と太平洋十年規模振動

日本沿岸の海面水位の変動

日本沿岸の海面水位の変動

海氷域の変動

海氷域の変動

海洋の二酸化炭素と海洋酸性化

海洋の二酸化炭素と海洋酸性化