「阪神・淡路大震災」特設サイト

観測データ・解析結果

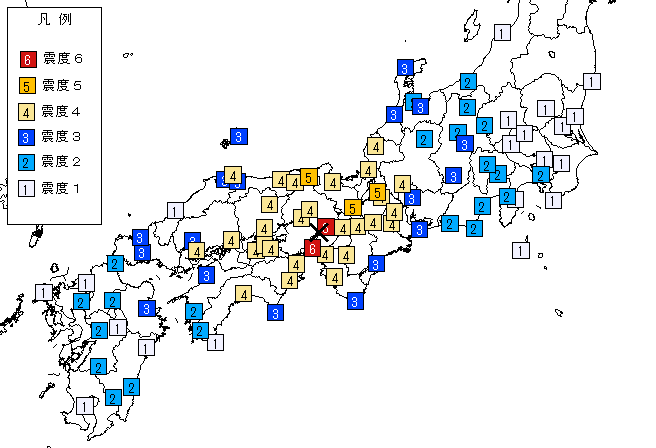

震度分布について

- 各地の震度(観測値) 平成7年(1995年)兵庫県南部地震では、神戸と洲本で震度6を観測したほか、東北地方南部から九州地方にかけての広い範囲で震度5から震度1を観測しました。観測された各地の震度は、以下のとおりです。

- 震度7の地域(現地調査) 当時の震度階級は、震度0から震度7までの8階級で、震度0から震度6までは体感等により震度観測を行うこととしていましたが、震度7については現地調査により決定するものとなっていました。

| 震度6 | 神戸、洲本 |

| 震度5 | 豊岡、彦根、京都 |

| 震度4 | 奈良、津、敦賀、福井、上野、四日市、岐阜、呉、境、高知、福山、鳥取、多度津、徳島、岡山、高松、大阪、舞鶴、姫路、和歌山、津山、[加西]、[相生]、[南部川]、[坂出]、[多賀]、[美方]、[高野山] |

| 震度3 | 大分、名古屋、輪島、金沢、飯田、富山、伊良湖、尾鷲、萩、山口、西郷、広島、松山、室戸岬、米子、松江、潮岬、諏訪 |

| 震度2 | 高田、長野、軽井沢、松本、横浜、甲府、河口湖、三島、静岡、御前崎、浜松、伏木、高山、宇和島、宿毛、下関、日田、宮崎、都城、佐賀、熊本、人吉 |

| 震度1 | 小名浜、新潟、水戸、柿岡、宇都宮、前橋、熊谷、秩父、東京、千葉、館山、網代、(神津島)、浜田、足摺、延岡、福岡、平戸、鹿児島、阿蘇山 |

[]は気象官署以外で気象庁が観測した震度4以上の観測点。()は臨時観測点。

地震発生後、被害実態の把握及び地震観測強化を目的として行った現地調査において、神戸市三宮や淡路島北淡町等で震度7に達することが明らかとなりました。そして、被害地域を中心としてより詳細な現地調査を行った結果、震度7に達している地域が神戸市須磨区から西宮市・宝塚市にかけて東西に帯状に分布していることが分かりました。また、淡路島の北部にも震度7の地域が存在していることが分かりました。

その後、気象庁は、震度階級を改正し現在の10階級に分割すると同時に、震度7についても計測震度計で速報できるようにしました。このとき、兵庫県南部地震での現地調査のデータが貴重な検討資料として活かされました。

現地調査の詳細は、「平成7年(1995年)兵庫県南部地震調査報告」(気象庁技術報告第119号)の「第2章 現地調査」(PDF形式、10.4MB)をご覧ください。

津波について

平成7年(1995年)兵庫県南部地震では、小規模な津波が発生しました。検潮所で観測された津波の最大の高さは、淡路島の江井で34cmでした(「日本被害津波総覧[第2版]」による)。余震について

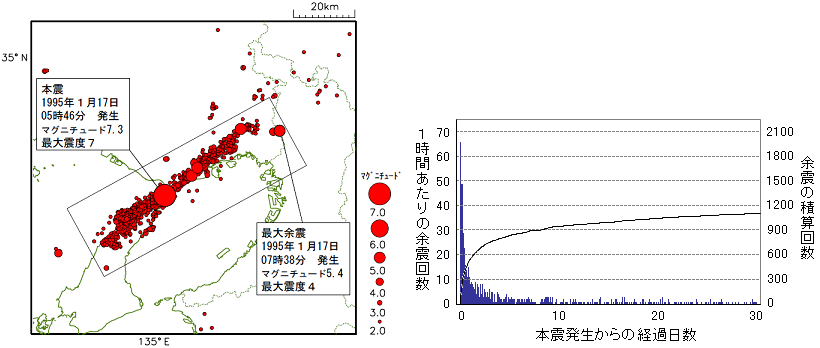

平成7年(1995年)兵庫県南部地震の余震活動の様子を紹介します。左の図は、本震発生から約1か月間に発生したマグニチュード2以上の地震の震央を示しています。丸の大きさは地震の規模(マグニチュード)の違いを表します。 この図から、余震は本震の震央から北東と南西の方向に帯状に発生しており、余震が発生している領域(余震域)全体の長さは約60kmに達していることが分かります。

右の図は、震央分布図中の矩形内における余震活動の経過を示したグラフです。横軸は本震発生からの経過日数です。 棒グラフは1時間あたりのマグニチュード2以上の余震の回数(左の目盛を参照)、曲線は余震回数の積算回数(右の目盛を参照)を表しています。 このグラフから、日が経つにつれて次第に余震が減る様子が分かります。このような場合は、余震活動の見通しが立ちやすいと言えます。

|

余震域及びその周辺のその後の地震活動

以下の資料では、兵庫県南部地震の余震域及びその周辺(六甲・淡路島断層帯周辺)の20年間(1995~2014年)の地震活動と西日本で発生した規模の大きな地震活動について取りまとめています。「兵庫県南部地震の余震域及びその周辺の20年間の活動」[PDF形式: 873KB](平成27年1月13日報道発表「平成26年12月の地震活動及び火山活動について」参考資料 )

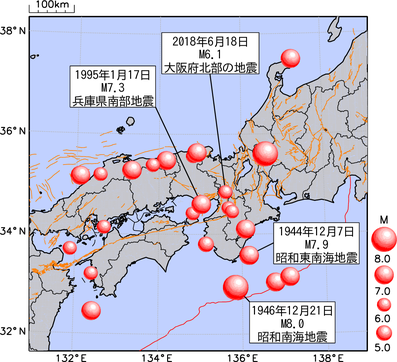

また、大阪管区気象台のページ「地震・津波に備える-命を守るための情報と行動-」では、近畿、中国、四国地方で発生した過去の被害地震や発生する地震の特徴についてまとめています。

【図をクリックすると大阪管区気象台のページへ移動します】

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。

お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。