9.海面水位

9-1. [観測結果] 日本沿岸の平均海面水位は、1980年代以降上昇傾向が現れている

- [世界] IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021)によると、1901年から2018年の期間に世界平均海面水位は 0.20m上昇した60 90%の信頼区間は、0.15~0.25 mである。 。その上昇率は、1971年から2018年の期間では1年当たり2.3 mm、2006年から2018年の期間では加速して 1年当たり3.7 mmとなった61 90%の信頼区間は、1971~2018年の期間で1.6~3.1 mm、2006~2018年の期間で3.2~4.2 mmである。 (確信度は高い)。(詳細編第9.1.1項)

- [世界] 世界平均海面水位は、20世紀に、過去3000年間のどの100年間よりも急速に上昇した(確信度が高い)。(詳細編第9.1.1項)

- [世界] 世界平均海面水位の上昇の原因は、地球温暖化に伴う海水の熱膨張と陸氷(氷河と氷床)が融解して海洋に流れ込んだことによる海水の増加が大部分を占める(確信度が高い)。(詳細編第9.1.1項、第9.3節、詳細編図9.3.1)

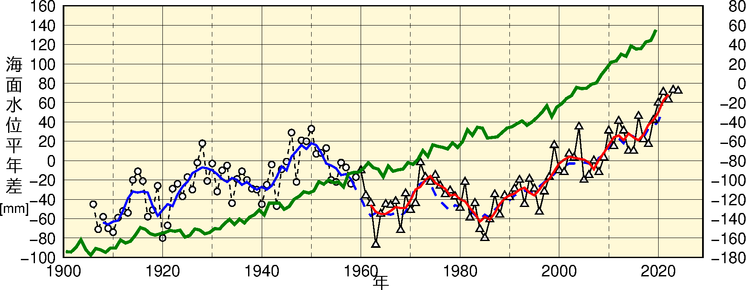

- [日本] 日本沿岸の平均海面水位(1906~2024年)は、1950年頃から1980年頃の海面水位低下、後述する十年規模の長周期変動や地盤変動等の影響の可能性のため、世界平均海面水位のような単調な上昇傾向は確認できないものの、1980年代以降は地球温暖化の影響で上昇傾向が現れている。(図9-1.1、詳細編第9.2.1項)

- [日本] 日本沿岸の地盤上下変動が少なく、長期間にわたる潮位データがある地点(4地点又は16地点、詳細編図9.2.1)から算出した日本沿岸の平均海面水位の上昇率は、2006年から2018年の期間で 1年当たり2.9 mmであった62 90%の信頼区間は、0.8~5.0 mmである。 。(図9-1.1、詳細編第9.2.1項)

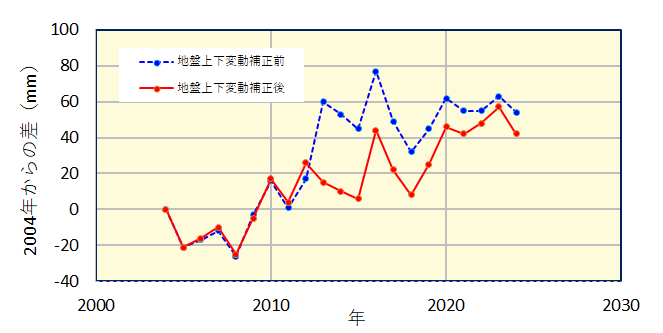

- [日本] 気象庁では、国土地理院と連携して日本沿岸の13地点の検潮所にGPS観測装置を2003年以降に設置し、その観測データを活用して、地盤上下変動の影響を除外した海面水位変動を精密に評価している。この13地点を単純平均した海面水位の上昇率は、2004年から2024年の期間では、地盤変動補正前で1年当たり4.4 mm、地盤変動補正後で 1年当たり3.4 mmであった63 90%の信頼区間は、地盤変動補正前で3.3~5.6 mm、地盤変動補正後で2.6~4.2 mmである。 。2006年から2018年の期間では、地盤変動補正後で 1年当たり3.4 mmであった64 90%の信頼区間は、1.5~5.2 mmである。 (図9-1.2、詳細編図9.2.3、詳細編表9.2.2)。図9-1.2は、図9-1.1と比較して、2004年以降しかデータが無いものの、実際の海面水位変動量に近い数値である。(詳細編第9.2.1項)

- [日本] 日本沿岸の平均海面水位には、人間活動ではなく、自然変動によると考えられる十年規模変動が見られる。図9-1.1で1930年頃、1950年頃、1970年頃に海面水位が高くなっている現象が十年規模変動である。1980年代後半以降は、十年規模変動より地球温暖化による海面水位上昇の方が顕著になっている。(詳細編第9.3節)

9-2. [将来予測] 日本沿岸の平均海面水位は上昇すると予測される

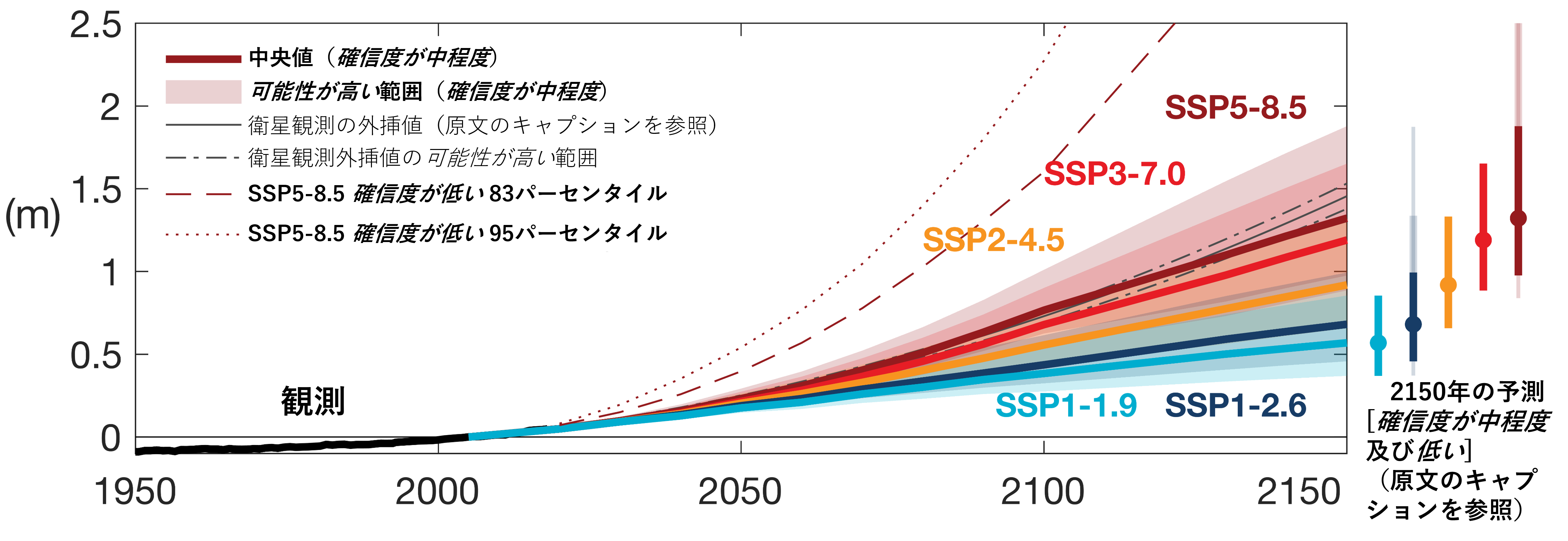

- [世界] IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021)によると、1995年から2014年の平均値を基準として、2100年までに 2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)では0.44 m、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)では0.77 m上昇すると見積もられている65 可能性の幅(17~83%)は、2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)で0.33~0.62 m、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)で0.63~1.01 mである。 (確信度は中程度)。2050年頃までは各シナリオ間の差は小さいが、21世紀後半ではその差は加速度的に上昇する(図9-2.1)。(詳細編第9.1.2項)

- [世界] 南極及びグリーンランド氷床の大規模な崩壊等、不確定な要素が多い現象が発生した場合は、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)において2100年に2 mに、2150年には5 mに近づくような海面水位上昇の可能性を排除できない(図9-2.1)。(詳細編第9.1.2項)

- [日本] 日本沿岸の平均海面水位の上昇幅には顕著な海域差は見られず、20世紀末(1986~2005年の平均)を基準とすると、近未来(2031~2050年の平均)には、 2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)では0.17 m、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)では0.19 m上昇すると予測される66 可能性の幅(17~83%)は、2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)で0.14~0.21 m、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)で0.16~0.24 mである。 。また、21世紀末(2081~2100年の平均)には、 2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)では0.40 m、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)では0.68 m上昇すると予測される67 可能性の幅(17~83%)は、2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)で0.30~0.55 m、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)で0.56~0.88 mである。 (詳細編図9.2.6)(確信度が高い)。(詳細編第9.2.2項、詳細編表9.2.3)

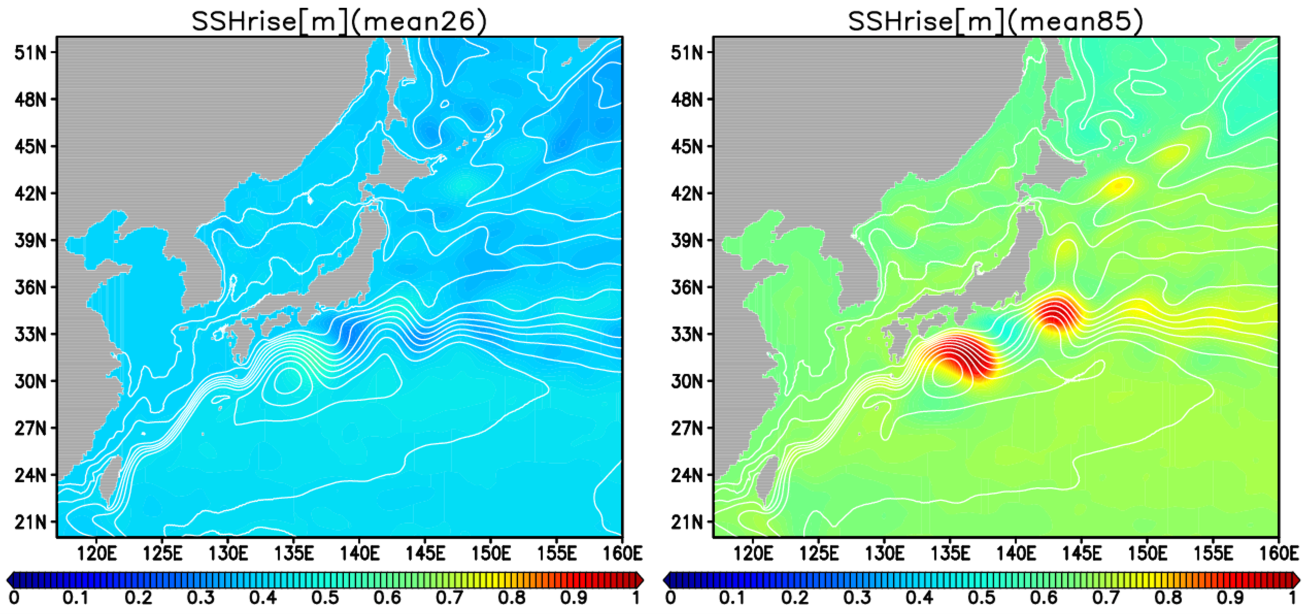

- [日本] 日本の沖合の平均海面水位は、海域別に見ると、黒潮を含む亜熱帯循環域では海面水位上昇が大きいが、日本海では少し小さく、亜寒帯域とオホーツク海では更に小さい。4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では、21世紀末に、日本南方の太平洋では上昇量が0.8 m以上であるのに対し、オホーツク海では0.6 mの上昇に留まる。(図9-2.2、詳細編第9.2.2項)

- [日本] 日本南方及び南東方の沖合で海面水位上昇幅の変動が大きい理由は、黒潮流路変動の影響を受けるためである(黒潮はその流路の南北で1 mにも及ぶ水位差がある)。もともと自然変動の大きな領域であり、モデルの不確定な要素も多いことから、確信度は低い。(詳細編第9.3節)

- [世界・日本] 長期的な平均海面水位の上昇は、高潮や高波による影響を底上げすることにつながるため、浸水災害リスクを増加させると予測される(第11章参照)。(詳細編第9.2.2項)

将来予測の海面水位の算出方法は、日本域海洋予測データの力学的海面高度(全球平均で0 m)に、陸氷の融解や海水の熱膨張等の影響(各シナリオでの全球平均海面水位上昇量)を加えて、その海域の海面水位としている。