10.海氷

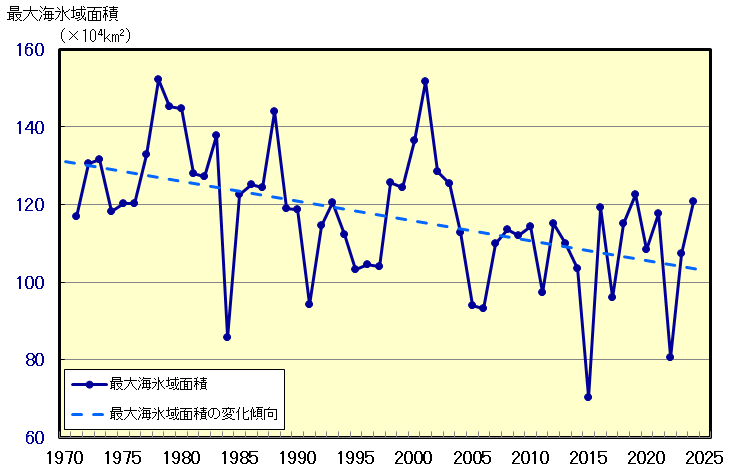

10-1. [観測結果] オホーツク海の海氷域面積は減少している

- [日本] 観測データがそろっている1946年から2021年までの沿岸海氷観測データによれば、北海道沿岸で流氷が観測される頻度が最も高い網走では、 流氷初日68 視界内の海面で流氷が見られた最初の日のことを指す。 は10年当たり1.3日遅くなり、 流氷終日69 視界内の海面で流氷が見られた最後の日のことを指す。 も10年当たり3.6日早くなる傾向が現れている。稚内と釧路では、1980年代後半以降、流氷が観測されない年が多く、流氷初日と流氷終日の変化傾向は確認できない。(詳細編第10.2.1項、詳細編図10.2.2)

- [北極] 1979年から2024年までの人工衛星による観測データによれば、北極域の海氷域面積は長期的に減少している。特に顕著なのは年最小値で、10年当たり85万km2(日本の面積の約2.3倍)の割合で減少している。(詳細編第10.1.1項、詳細編図10.1.1(a))

- [南極] 南極域の海氷域面積には変化傾向は確認できない。(詳細編第10.1.1項、詳細編図10.1.1(b))

10-2. [将来予測] オホーツク海の海氷面積は今後も減少すると予測される

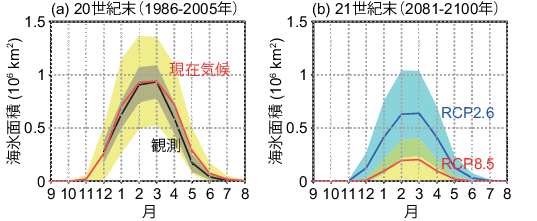

- [オホーツク海] オホーツク海の海氷域が最大となる3月の海氷面積は、いずれの温室効果ガス排出シナリオにおいても、21世紀末(2081~2100年の平均)には20世紀末(1986~2005年の平均)と比べて減少する(確信度が高い)。(図10-2.1、詳細編第10.2.2項)

- [オホーツク海] 20世紀末(1986~2005年の平均)と比べた減少の割合は、2°C上昇シナリオ(RCP2.6)では32 ± 42%、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では78 ± 21%と予測される(不確実性の幅は Wakamatsu et al. (2017) に基づく標準偏差)。ただし、2°C上昇シナリオ(RCP2.6)における減少の程度は、現在気候の年々変動の範囲内である。(図10-2.1、詳細編第10.2.2項)

- [オホーツク海] 4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では、海氷の結氷時期は11月から12月に遅れる一方、海氷が完全に融解する時期は6月から5月に早まる(図10-2.1)。しかしながら、 モデルのバイアス70 モデルごとに異なる特性を反映した系統的な偏りのことを指す。 を考慮すると、これら具体的な時期についての予測の確信度は低い。(詳細編第10.2.2項)

- [日本] 形成域であるシベリア沿岸における海氷生産量が減少することに伴い、下流の北海道沿岸での海氷量も減少すると予測される。(詳細編第10.2.2項、詳細編図10.2.4)

- [北極] IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021)によると、21世紀の間に北極海の海氷面積は全球気温の変化に依存して減少する(可能性が高い)。例えば北極海の海氷面積は、20世紀末(1995~2014年)から21世紀末(2081~2100年)にかけて、3月及び9月には2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)でそれぞれ14.2×106 km2及び1.7×106 km2、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)でそれぞれ9.7×106 km2及び0.3×106 km2にまで減少すると予測される。4°C上昇及び中程度の温暖化シナリオ(SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5)では、21世紀半ばに夏季に北極海の海氷がほとんどない年が現れ、21世紀末までには夏季にほぼ海氷がなくなると予測されている(確信度が高い)。(詳細編第10.1.2項、詳細編図10.1.2)

- [南極] 南極の海氷面積に関しては、モデルによる観測結果の再現性が低い上に、将来予測もモデル間のばらつきが大きいことから、確信度が低い。(詳細編第10.1.2項)

観測データの陰影は年々変動、予測データの陰影は年々変動に加え、モデル間の相違とサンプル数に起因する不確実性を考慮した標準偏差(Wakamatsu et al., 2017)を示す。現在気候、将来予測(RCP2.6、RCP8.5)は日本域海洋予測データセットに基づく。