8.海水温

8-1. [観測結果] 日本近海の平均海面水温は、世界平均の2倍を超える割合で上昇している

- [世界] 2024年の世界全体の年平均海面水温平年差(1991~2020年の平均値からの差)は+ 0.44°Cであり、1891年以降では最も高い値となった。世界全体の年平均海面水温は長期的に上昇しており、1891年から2024年の期間における上昇率は100年当たり+ 0.62°Cである。(詳細編第8.1.1項、詳細編図8.1.1)

- [世界] 長期的な上昇には地球温暖化の影響が考えられるが、数年から数十年程度の時間規模での自然変動の影響も受けている。(詳細編第8.1.1項)

- [世界] 海面水温の上昇が進むに従い、海面水温の持続的な異常高温現象である「海洋熱波」の発生頻度は 20世紀中に増加し(確信度が高い)、1982年から2016年でおよそ2倍になった。また、1980年以降はその強度も増し、期間も長くなった(確信度が中程度)(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021))。(詳細編コラム11)

- [世界] 温室効果ガスの増加により地球に新たに加わった熱エネルギーのおよそ90%が海洋に蓄えられており、海洋貯熱量が増加している(詳細編図8.1.3)。この蓄積は1990年代半ばから加速している。海洋貯熱量の増加は海洋内部の昇温を伴い、海水の熱膨張を通じて世界平均海面水位の上昇にも影響している。(詳細編第8.1.1項)

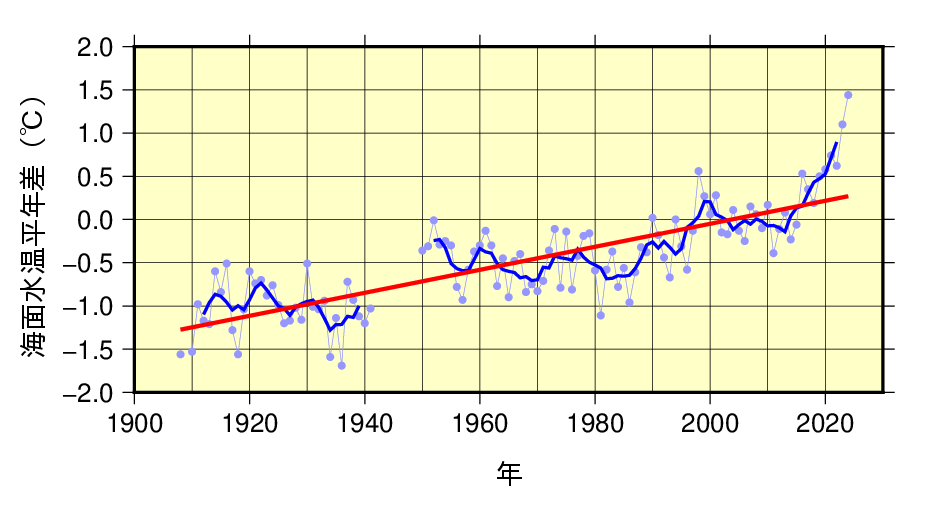

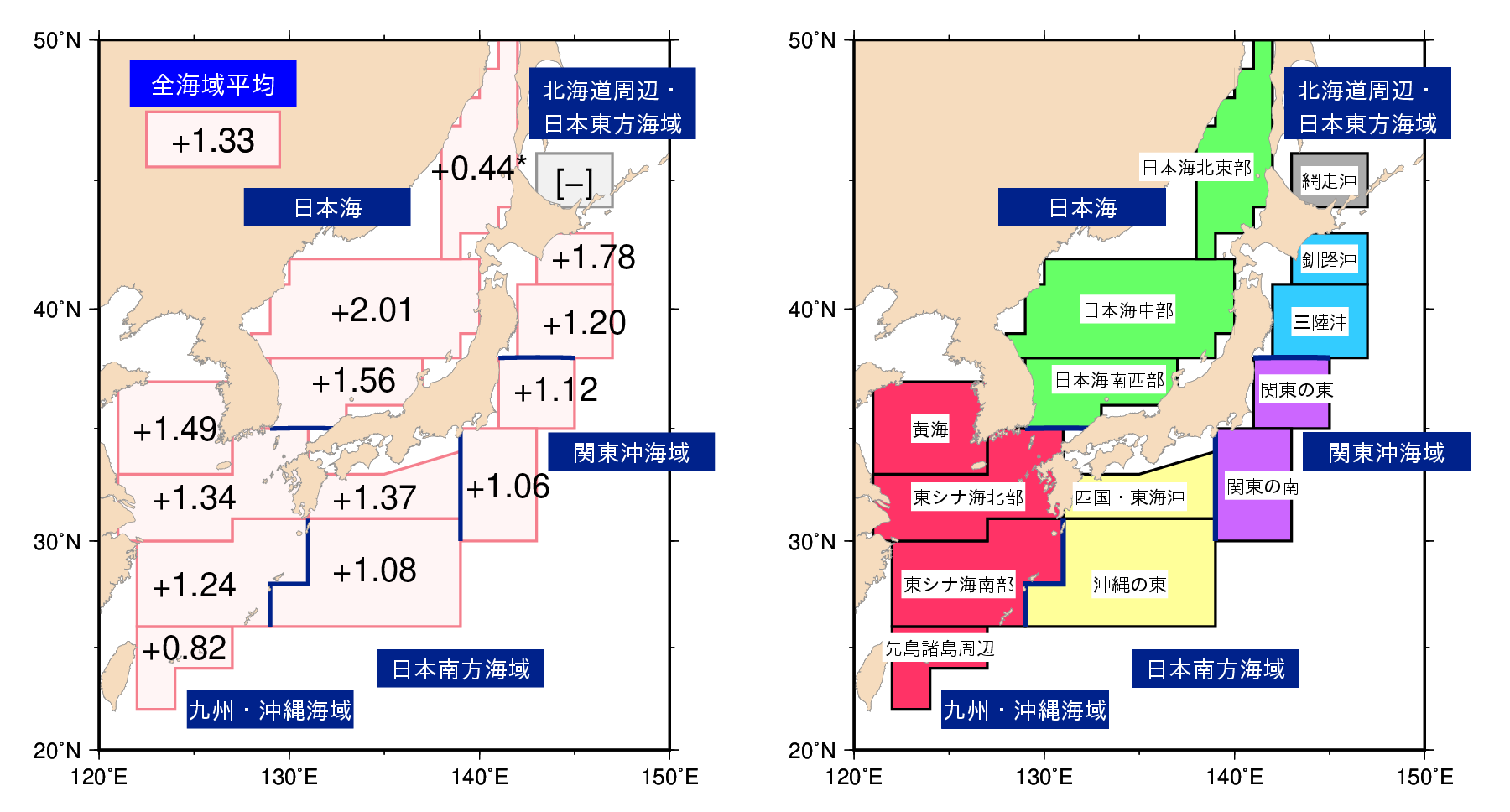

- [日本] 日本近海において、年平均海面水温は長期的に上昇しており、2024年までの上昇率は100年当たり+ 1.33°Cの割合である(図8-1.1)。この値は、世界平均の上昇率(100年当たり+ 0.62°C)の2倍を超えており、日本の気温の上昇率(100年当たり+ 1.40°C)と同程度の値となっている。(詳細編第8.2.1項)

- [日本] 日本近海は、温まりやすい陸地や暖流である黒潮の影響を地理的に受けやすく、上昇率が高くなったと考えられる。(詳細編第8.3節)

- [日本] 海域別に見ると、日本海北東部、三陸沖、関東の東、関東の南、沖縄の東及び先島諸島周辺における海面水温の上昇率は、日本の気温の上昇率(1.40°C/100年)よりも低く、その反対に、日本海中部及び釧路沖では高くなっている(図8-1.2)。季節別に見ると、おおむね秋季・冬季の上昇率が高い。(詳細編第8.2.1項)

- [日本] 日本近海の平均海面水温は単調に上昇を続けているわけではなく、世界の平均海面水温と同様、長期的な昇温に加えて、十年規模では上下の変動が認められる。(詳細編第8.2.1項)

- [日本] 日本近海の年ごとの全海域平均海面水温は、近年では2000年頃に極大、2010年頃に極小となった後、上昇している(図8-1.1)。同様の変化は、東シナ海北部、黄海、日本海南西部及び日本海中部を中心とした広い海域の冬季の海面水温に認められることから、冬季の季節風の強さが深く関係していると考えられる。(詳細編第8.2.1項)

|

青丸は各年の平年差を、青の太い実線は5年移動平均値を表す。赤の太い実線は長期変化傾向を表す。平年値は1991〜2020年の30年間の平均値である。全海域平均の解析には、観測数が一定数を超える1908年以降のデータを用いた。また、観測数が一定数に満たない第二次世界大戦中及びその後数年(1940~1950年頃)は欠測とした。 |

8-2. [将来予測] 日本近海の平均海面水温は、今後も上昇し続けると予測される

- [世界] 21世紀末(2081~2100年の平均)における世界の平均海面水温は、現在(1995~2014年の平均)と比べ、2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)では0.86°C上昇、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)では2.89°C上昇する(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021))。(詳細編第8.1.2項、詳細編図8.1.4 (a))

- [世界] 海洋内部への熱エネルギーの蓄積も排出シナリオに応じて更に進む。(詳細編第8.1.2項、詳細編図8.1.4 (b))

- [日本] 日本域海洋予測データ56 文部科学省による統合的気候モデル高度化研究プログラム(TOUGOU)及び気候変動予測先端研究プログラム(SENTAN)の下で海洋研究開発機構と気象庁気象研究所の共同により作成されたデータセット。気象庁気象研究所で開発された海洋モデル(MRI.COM: Sakamoto et al., 2023)を用いている(詳細編付録A.2.2項)。 によると、日本近海の海面水温は、21世紀中に上昇する(確信度が高い)。(詳細編第8.2.2項)

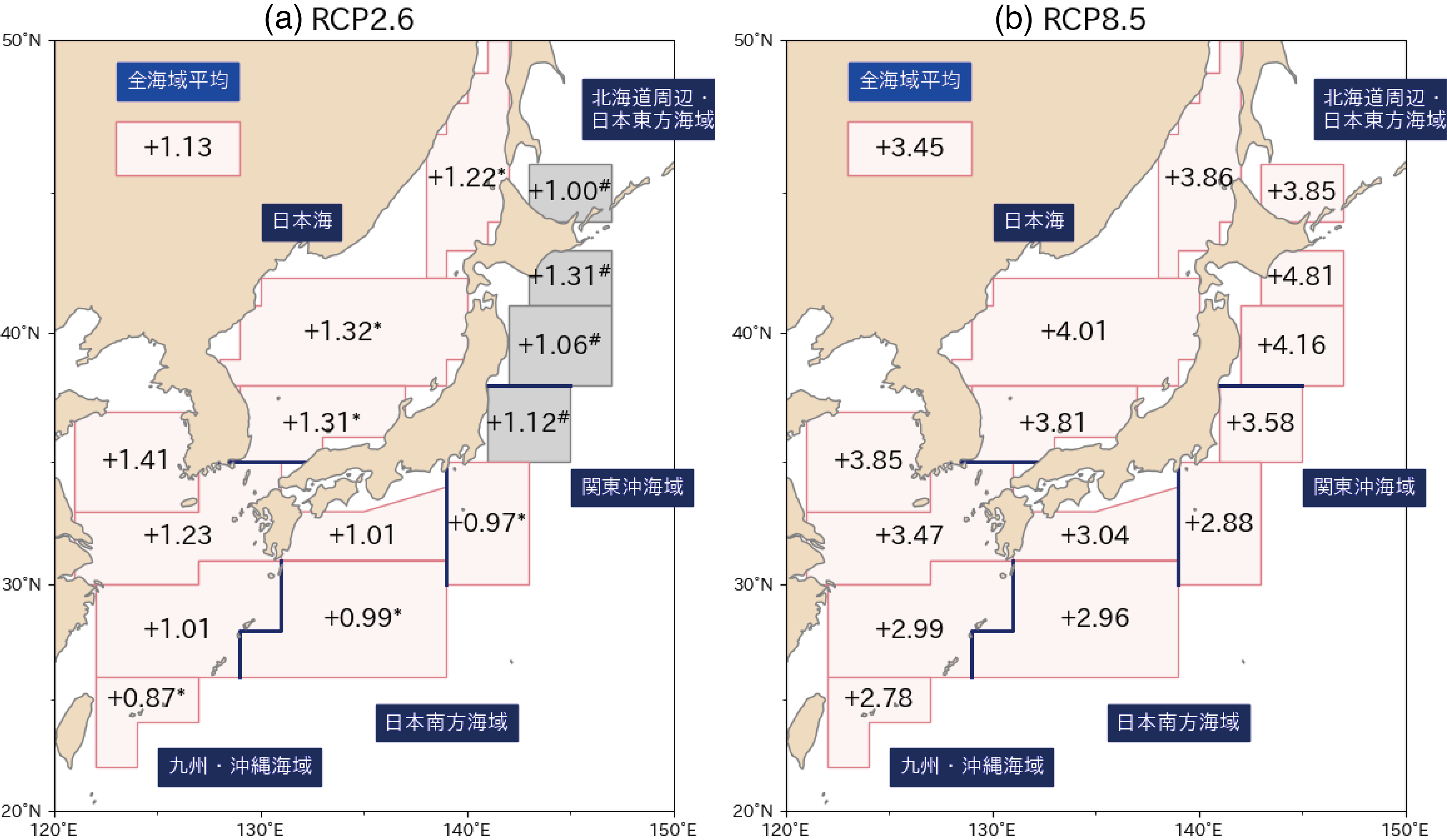

- [日本] 21世紀末における日本近海の平均海面水温は、20世紀末(1986~2005年の平均)と比べて、2°C上昇シナリオ(RCP2.6)では 1.13°C57 90%の信頼区間は、0.48~1.78°Cである。 、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では 3.45°C58 90%の信頼区間は、2.15~4.75°Cである。 上昇すると予測される。これらの見積もりは、世界平均より大きい値となっている。(詳細編第8.2.2項)

- [日本] 日本近海の海面水温上昇は一様ではなく、上昇幅は、2°C上昇シナリオ(RCP2.6)では黄海で、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では釧路沖や三陸沖で大きい。(図8-2.1、詳細編第8.2.2項)

- [日本] 日本近海の海面水温上昇幅が世界平均より大きく、海域によって異なる要因としては、偏西風の北偏に伴う 亜熱帯循環59 各大洋の貿易風と偏西風に挟まれた海域の表層に海上風によって引き起こされる流れで、北太平洋では時計回りの循環になる。 の北偏(確信度は中程度)が考えられる。(詳細編第8.3節)