7.熱帯低気圧(台風など)

7-1. [観測結果] 猛烈な台風が増加しているとの研究結果もあるが、十分に評価できていない

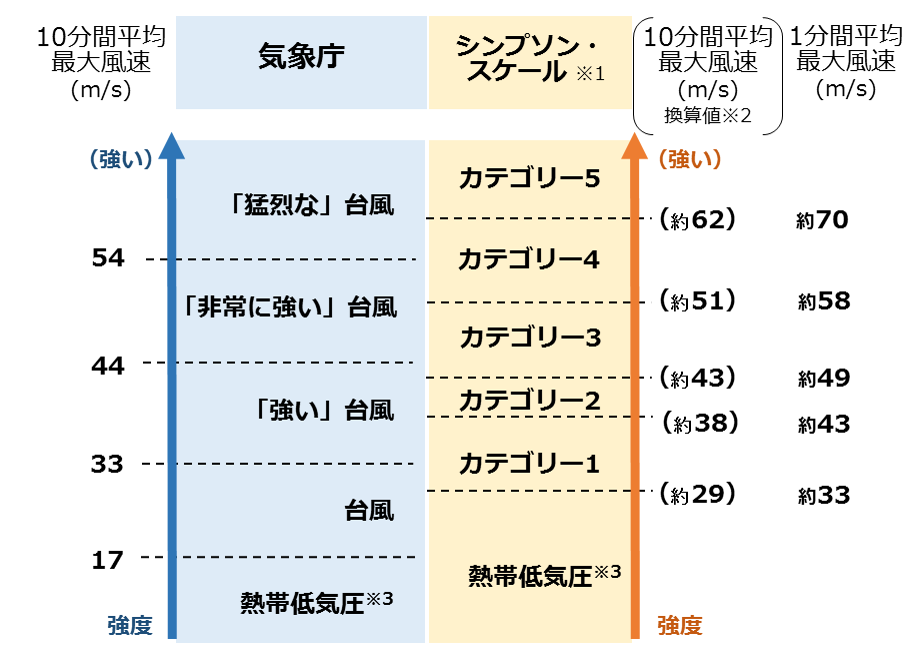

- [北西太平洋] 北西太平洋では、1980年代半ば以降、カテゴリー4~5の熱帯低気圧(おおむね「猛烈な台風」に相当する。 詳しくは【参考】を参照54 【参考】におけるカテゴリー1から5の分類は気象庁では採用していない。 )の発生数が増加していると評価されている(確信度が中程度)(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021))。(詳細編第7.2.1項)

- [世界] 熱帯低気圧は、世界全体でみても、気温などの気象要素と比べてデータ数が少なく、年々変動が大きいため、その変化傾向は捉えるのが難しい。北西太平洋における熱帯低気圧となると、更にデータ数が少なく、その発生数に関する変化は、着目する熱帯低気圧の強度、期間、解析手法の違い、元となるデータセットの違いによって異なる評価結果となる場合があり、議論の余地がある。引き続き、より長期かつ質の高い観測データに基づく研究成果の更なる蓄積を待つ必要がある。(詳細編第7.2.1項)

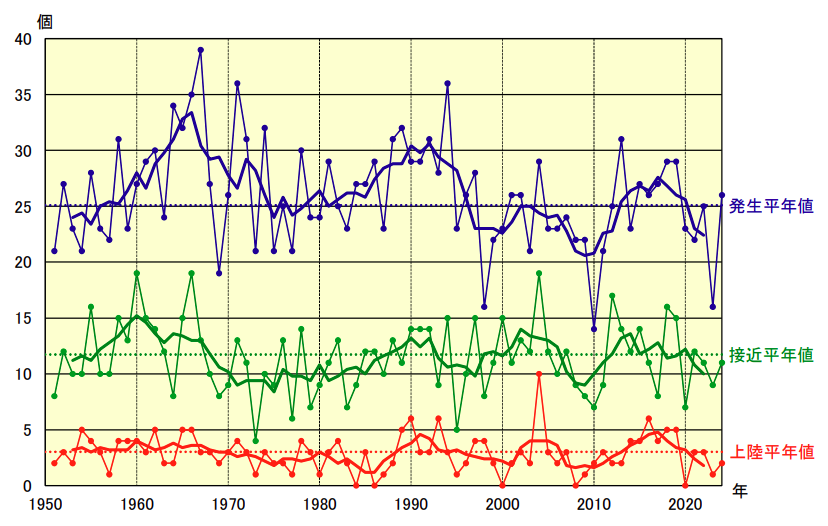

- [日本] 気象庁が解析した1951年以降の台風の発生数、日本への接近数には変化傾向は確認できない。(図7-1.1、詳細編第7.2.1項)

- [日本] ただし、最近40年(1980年~2019年)で見ると、日本の太平洋側に接近する台風の数についての研究においては、期間の後半20年の東京への接近数が前半20年の約1.5倍になっている。(詳細編第7.2.1項、詳細編図7.2.2)

【参考】熱帯低気圧の強さを表す階級

熱帯低気圧は風速によって分類される。世界で用いられているシンプソン・スケールでは、1分間の平均最大風速により、熱帯低気圧をカテゴリー1から5に分類している(最も強いカテゴリーが5)。一方、気象庁では10分間平均風速を指標として台風の階級を定義している。両者を比較したものが表7-1.1である。

7-2. [将来予測] 日本付近の台風は強まると予測される

- [世界] 地球温暖化に伴い、熱帯低気圧に伴う降水量は増加し、強い強度の熱帯低気圧の割合は増加する(確信度は高い)(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021))。(詳細編第7.1.2項、詳細編図7.1.1)

- [世界] 熱帯低気圧の全体数としては、減少するか変わらないと予測される(確信度は中程度)。(詳細編第7.1.2項、詳細編図7.1.1)

- [日本] 台風の将来変化を予測した研究では、地球温暖化に伴い、日本付近では台風強度が強まる結果となったものが多い(確信度は中程度)。これは、地球温暖化に伴う水蒸気量の増加や海水温の上昇が影響するためと考えられる。(詳細編第7.2.2項)

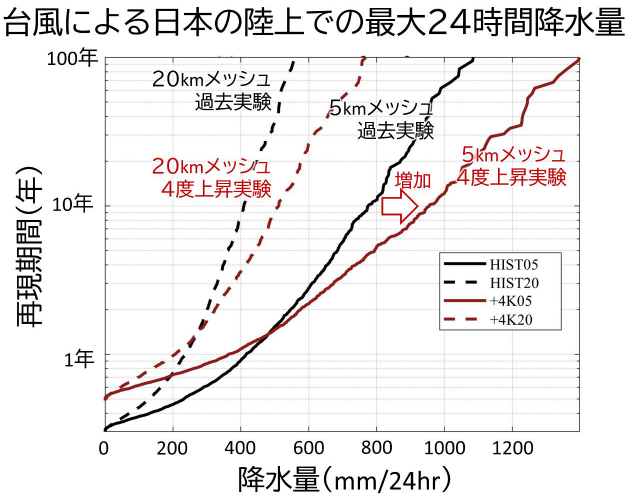

- [日本] 個々の台風に伴う降水についても、将来増加すると予測される(確信度は中程度)。世界平均地表気温が工業化以前に比べて4°C上昇した気候下での予測では、台風に伴う日本の陸上における降水量が増加することが示されている(図7-2.1)。また、令和元年東日本台風を地球温暖化が進行した状況下で再現した研究も複数行われており、いずれにおいても台風に伴う降水量の増加が示されている。なお、台風に伴う発達した積乱雲の下では、落雷、ひょう及び竜巻などの激しい気象現象もしばしば発生する。それら激しい現象の個々に関する将来変化を評価することは困難であるが、一般論として、台風の強度が増加すれば、それら激しい現象が発生するリスクも増加する可能性はあると考えられるため、防災上の観点からは、大雨のみならず留意が必要である。(詳細編第7.2.2項)