6.雪

6-1. [観測結果] 日本国内の雪には減少傾向が現れている

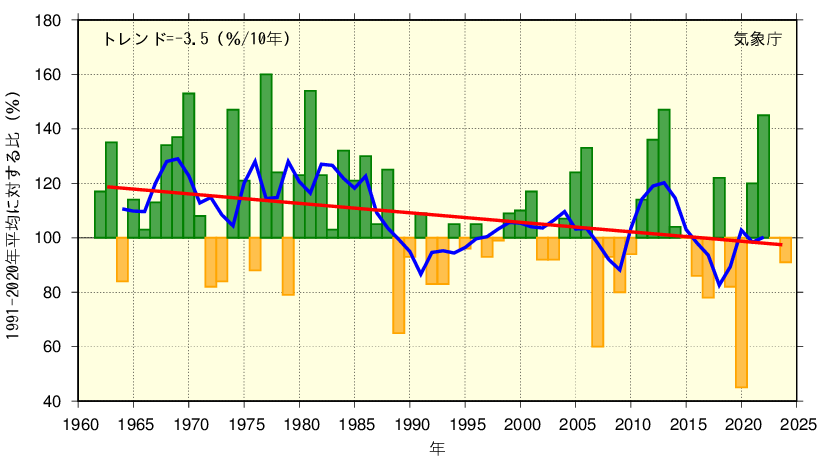

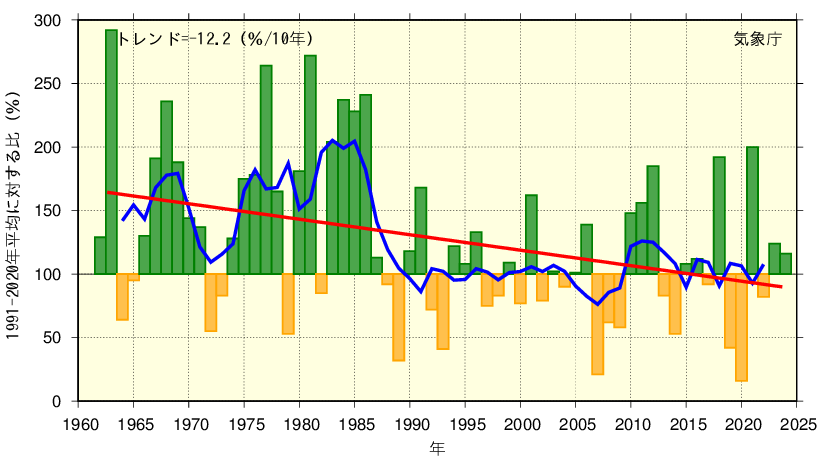

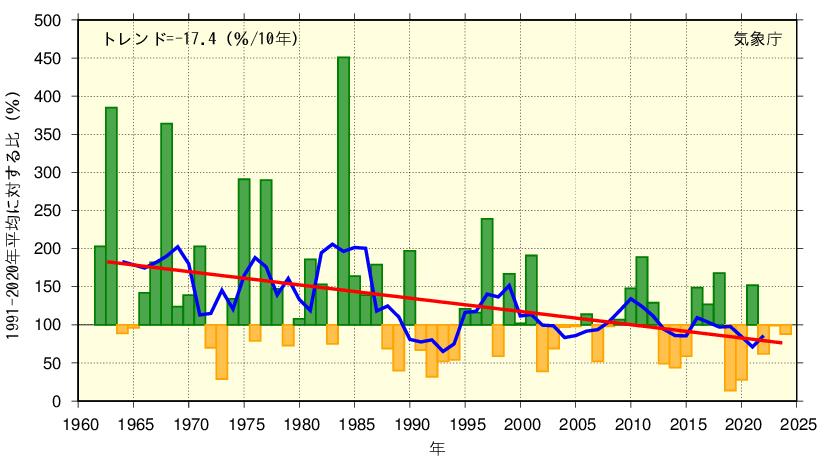

- [日本] 気象庁の日本海側の観測地点 (表6-1.1参照)51 表6-1.1の観測地点は、長期的な変化傾向を捉えるため、観測データが長期間存在し、もともとの降雪の発生頻度が高い日本海側の地点のみである。一方、後述するアメダス観測地点は地点数が多く、標高の高い地域にも配置されているため、日本全域の標高の高い地点(標高300m以上の地点)での変化傾向の検証に用いた(詳細編図6.2.2)。ただし、観測期間が短く、変化傾向を確実に捉えるためには更なるデータの蓄積が必要である。 で観測された1962年以降の積雪のデータによると、地域ごとに平均した年最深積雪(一冬で最も多く雪が積もった深さ)には減少傾向が現れている。(図6-1.1、詳細編第6.2.1項)

- [日本] 気象庁のアメダス観測地点を用いて1982年以降の約40年間に観測された年最深積雪の変化をみると、日本全域の標高の高い地点においては、期間を通じた変化傾向は確認できない。(詳細編第6.2.1項、詳細編図6.2.3)

- [日本] ただし、年最深積雪は年ごとの変動が大きく、それに対して観測期間は比較的短いことから、特に長期変化傾向を捉えるのが難しい。長期変化傾向を確実に捉えるためには今後のデータの蓄積が必要である。(詳細編第6.2.1項)

- [日本] 年最深積雪は長期的に減少傾向が現れている地域があるものの、近年は一時的な大雪によって、2018年1月や同年2月、また2020年12月の大雪事例を始めとする社会的影響の大きい事例も引き続き発生している。一部の事例では地球温暖化の影響で降雪量が増大したことがイベント・アトリビューションによる解析で示されている。(詳細編第6.2.1項)

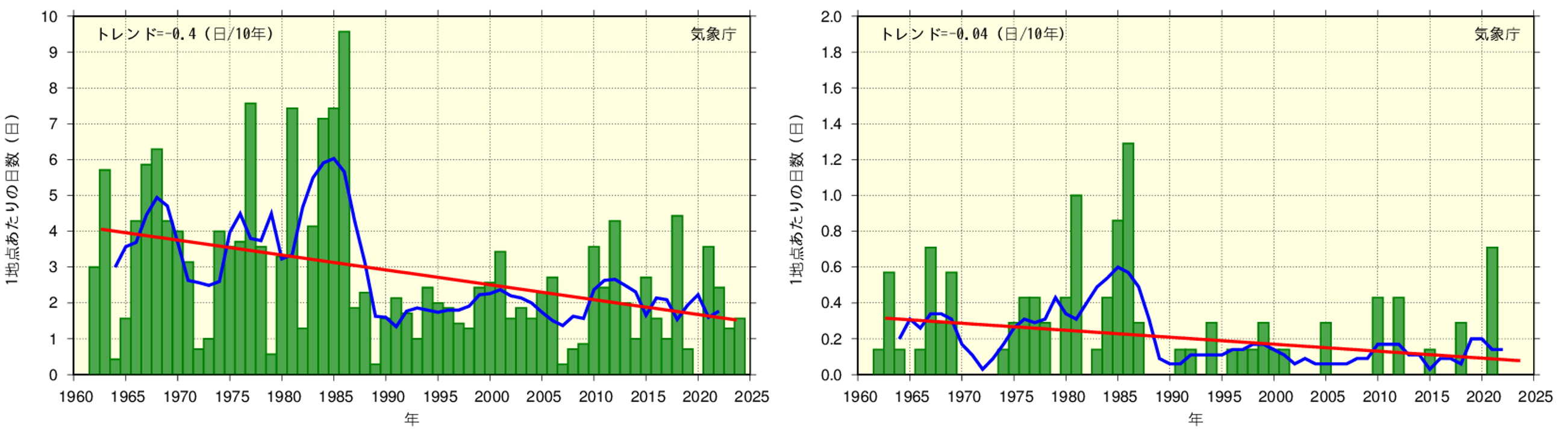

- [日本] 気象庁の日本海側の観測地点(表6-1.1参照)における観測データによれば、北日本の日本海側には変化傾向は確認できないが、東日本の日本海側と西日本の日本海側では1日の降雪量が20 cm以上となった年間日数は減少している。また、東日本の日本海側では、1日の降雪量が50 cm以上となった年間日数にも減少傾向が現れている。(図6-1.2、詳細編第6.2.1項、詳細編図6.2.4)

- [日本] 気象庁のアメダス観測地点を用いると、日本全域の標高の高い地点においても、1984年以降の約40年間で日降雪量20 cm以上の日数には減少傾向が現れている。また、日降雪量50 cm以上の日数には期間を通じた変化傾向は確認できない。(詳細編第6.2.1項、詳細編図6.2.5)

- [日本] 上記の大雪よりも極端な大雪の長期的な変化傾向については、現状において適切な評価は困難である。現状で利用可能な観測データの統計期間は比較的短いため、適切に評価するためには更なるデータの蓄積が必要である。(詳細編第6.2.1項)

表6-1.1 日本海側各地域の観測地点

| 地域 | 観測地点 |

|---|---|

| 北日本 日本海側 | 稚内、留萌、旭川、札幌、岩見沢、寿都、江差、倶知安、若松、青森、秋田、山形 |

| 東日本 日本海側 | 輪島、相川、新潟、富山、高田、福井、敦賀 |

| 西日本 日本海側 | 西郷、松江、米子、鳥取、豊岡、彦根、下関、福岡、大分、長崎、熊本 |

6-2. [将来予測] 降雪・積雪量は減少すると予測される

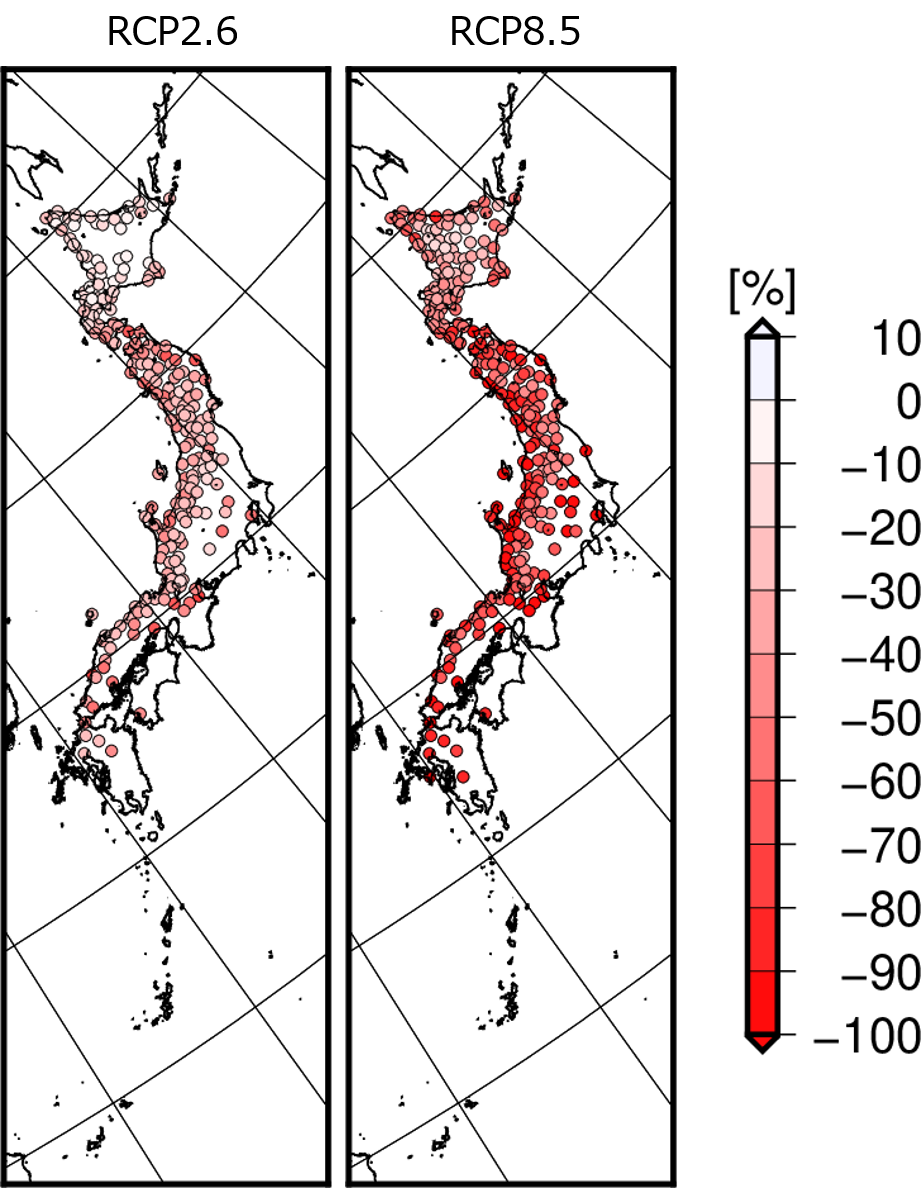

- [日本] 2°C 上昇シナリオ(RCP2.6)では、21世紀末(2076~2095年の平均)における年最深積雪や降雪量は、20世紀末(1980~1999年の平均)と比べて本州以南の地域で減少する。(全国平均でいずれも30%程度)一方、北海道における将来変化は小さく、予測が難しい。4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では、全国的に減少し、減少量はいずれも全国平均で60%程度である。(図6-2.1、詳細編第6.2.2項)

- [日本] この減少傾向は、気温の上昇に伴い雪ではなく雨になることが増えることを反映したものと考えられ、観測されている減少傾向とも整合することから、確信度は高い。(詳細編第6.2.2項)

- [日本] 4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では、現在と比べて雪が降る期間が短くなる(始期が遅れ、終期が早まる)ことが予測される(詳細編図6.2.12)。気温の上昇に伴い雪が雨に変わることを反映した結果と考えられ、確信度は高い。(2°C上昇シナリオ(RCP2.6)では、変化は明瞭ではない。)(詳細編第6.2.2項)

- [日本] より狭い地域に着目すると、北海道内陸部や2°C上昇シナリオ(RCP2.6)での本州の山間部など、厳冬期(1月及び2月)の降雪量が増加すると予測される地域もあるが、狭い範囲での降水量の予測は不確定な要素が多いことから、この予測の確信度は低い。(詳細編第6.2.2項)

- [日本] 1年や10年に一回といった、低頻度で発生する極端な大雪時の降雪量は、本州の山間部等の一部地域では、むしろ増加するという予測を示す研究事例が複数報告されている(その背景要因は下記【参考】を参照)。(詳細編第6.2.2項)

- [日本] ただし、低頻度でしか発生しない現象であるために観測データに基づく評価は難しいことから、この予測の確信度は中程度である。(詳細編第6.2.2項)

|

左が2°C上昇シナリオ(RCP2.6)、右が4°C上昇シナリオ(RCP8.5)による予測結果である。20世紀末(1980~1999年平均)に対する21世紀末(2076~2095年平均)の変化率で示す。不確定な要素により予測が難しい地点は表示していない。 |

【参考】なぜ大雪のリスクは残るのか

地球温暖化と降雪の関係を考える時には、次の3点を考慮する必要がある。それは、①気温が上昇しても0°C以下であれば雨ではなく雪として降ること、②気温が上がるほど空気中に含まれうる水蒸気の量は増えること、③地球温暖化が進行すると日本海の海面水温も上がるため、寒気の吹き出しの際によりたくさんの水蒸気が大気に供給されること、である。日本海側で大雪が降るのは、強い寒気の吹き出しがあったときや、冬の季節風が大陸側で白頭山(朝鮮半島北部)などの山を迂回したのち日本海で合流する、「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」が発生したとき等である。このとき、地球温暖化が進行した状況では、よりたくさんの水蒸気が日本海から大気に供給されるとともに(③)、大気も、より多くの水蒸気を蓄えることができる(②)。したがって、沿岸域など気温が0°C を超えている地域では大雨が降るが、気温が低い内陸部や山地では大雪として降ることになるのである(①)。