5.降水

5-1. [観測結果] 日本国内の極端な大雨の発生頻度が増加している

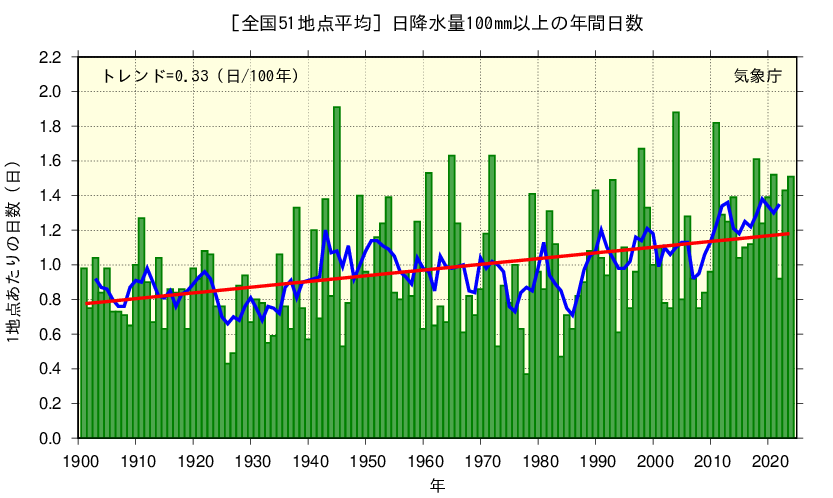

- [日本] 気象庁の 全国51観測地点39 気象庁の観測地点のうち、観測データの均質性(※)が長期間継続している以下の51地点:旭川、網走、札幌、帯広、根室、寿都、秋田、宮古、山形、石巻、福島、伏木、長野、宇都宮、福井、高山、松本、前橋、熊谷、水戸、敦賀、岐阜、名古屋、飯田、甲府、津、浜松、東京、横浜、境、浜田、京都、彦根、下関、呉、神戸、大阪、和歌山、福岡、大分、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、松山、多度津、高知、徳島、名瀬、石垣島及び那覇。(※観測場所の移転や周囲の環境変化、測器、観測方法、統計方法の変更等を要因として観測データの均質性は損なわれうる。上記地点はこれらの影響がない地点を選定したものである。なお、降水量や大雨の変化傾向には都市化との明確な関連性は確認されていないため、観測データの均質性のみを考慮している。) で観測された降水量のデータによれば、1901年から2024年の期間、日降水量100 mm以上(図5-1.1)及び200 mm以上(詳細編図5.2.2(b))の日数は、いずれも増加している。(詳細編第5.2.1項)

- [日本]

気象庁の全国約1,300地点40

アメダスの地点数は気象台や測候所等の約8倍あり、面的に緻密な観測が行われていることから、局地的な大雨などは比較的よく捉えることが可能である。このため、全国のアメダス地点における総発生回数を利用して、地点別では発生がまれな現象の変化傾向を検証している。ただし、この解析に用いたアメダスの地点数は、1976年当初は約800地点であり、2024年は約1300地点となっているなど、年により地点数が異なるため、全ての年の発生回数を1300地点当たりの回数に換算して比較している。

のアメダス観測地点で観測された降水量のデータによれば、強い雨ほど頻度の増加率が高い。また、

1時間降水量80 mm以上41

1時間降水量80 mm以上の雨は「猛烈な雨(息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる)」と表現される。傘は全く役に立たず、水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるような雨の降り方である。詳細は気象庁HP「雨の強さと降り方」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/

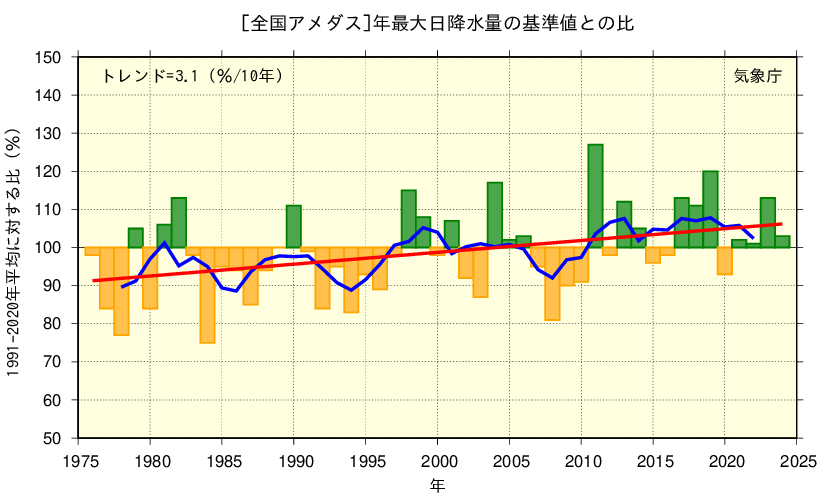

know/yougo_hp/amehyo.html)を参照のこと。 、 3時間降水量150 mm以上42 滝のように降るイメージの1時間降水量50mm以上の「非常に激しい雨」が3時間降り続くような降水量である。なお、線状降水帯の発生をお知らせする「顕著な大雨に関する気象情報」を発表する際、線状降水帯の領域内の前3時間降水量最大値が150mm以上という条件が基準の一つとなっている。 、 日降水量300 mm以上43 1875年6月の統計開始以降、地上気象観測地点「東京」において日降水量300mm以上を記録した回数は1回のみである(2025年2月現在)。 といった大雨の発生頻度は、1980年頃(1976~1985年) と比較して、最近10年間(2015~2024年) は おおむね2倍程度に増加している44 極端な大雨は全国的には増加しているが、空間的な局地性が強い現象であるため、もともと大雨の発生頻度の低い地域など変化傾向が捉えにくい地域も見られる。 。(表5-1.1、詳細編第5.2.1項) - [日本] 極端な大雨の発生頻度だけではなく強度も増加する傾向にある。全国のアメダス地点のうち1976年から2024年の期間で観測を継続している地点( 635地点45 各地点での基準値(1991~2020年の30年平均値)からの比を各年において求めるため、1976~2024年で観測が継続している地点を選出した。 )のデータによれば、1年で最も多くの雨が降った日の降水量(年最大日降水量)には増加傾向が現れている(図5-1.2)。平均して100年に一回しか起きないような極端な大雨の強度もまた全国平均で増加している(詳細編図5.2.7)。(詳細編第5.2.1項)。

- [日本] 平成30年(2018年)7月豪雨など近年の大雨事例のいくつかについて、地球温暖化の影響により大雨の発生確率と強度が大きくなったことがイベント・アトリビューションを用いた解析によって示されている。(詳細編コラム8)

- [日本] 前述の気象庁の全国51観測地点における観測によれば、1901年から2024年の期間、雨の降らない日(ここでは 日降水量が1.0 mm未満46 日降水量1.0mmは、気候変動監視における降水有無の判定において国際的に広く使われている基準である。国や組織、時代によって降水観測の最小単位が異なることを踏まえ(気象庁のアメダスによる降水量観測の最小単位は2008年3月25日まで1.0mmであったが、2008年3月26日以降は0.5mmとなっている)、国際的に広く長期間の均質性を保って評価できる基準として採用されていると考えられる。 の日を指す)の日数は増加している。増加率は100年当たり9.2日である。(詳細編第5.2.1項、詳細編図5.2.8)

- [日本] 1898年以降、前述の気象庁の全国51観測地点で観測された降水量のデータを用いて計算した日本の年降水量には変化傾向は確認できない。地方ごとに平均した年降水量にも変化傾向は確認できない。日本の年降水量について、1950年以降の統計でも変化傾向は確認できないが、1980年以降の統計では増加傾向が現れている。(詳細編第5.2.1項、詳細編図5.2.1)

- [世界] 世界の陸域における年降水量は、1950年以降増加している可能性が高く、1980年代以降はその増加率が加速している(確信度が中程度)(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021))(詳細編第5.1.1項)。世界と日本の年降水量の変化傾向の違いについては、世界の降水量の変化には地域差があることなどが理由として考えられるが、統一的な見解はない。

表5-1.1 極端な大雨の変化(1976~2024年)

極端な大雨の指標としている各要素の変化傾向及び統計期間の最初の10年間(1976~1985年)と最近10年間(2015~2024年)の変化の倍率(平均年間発生回数(日数)の比)。平均年間発生回数(日数)はアメダス1,300地点当たりに換算した値。これらは1976~2024年の観測値から算出した。

| 要素 | 変化傾向 | 変化の倍率 (最初の10年間と最近10年間の比) |

|---|---|---|

| 1時間降水量50mm以上 | 増加している | 約1.5倍(約226回→約334回) |

| 1時間降水量80mm以上 | 増加している | 約1.7倍(約14回→約24回) |

| 1時間降水量100mm以上 | 増加傾向が現れている | 約1.8倍(約2.2回→約4.0回) |

| 3時間降水量100mm以上 | 増加している | 約1.6倍(約155回→約248回) |

| 3時間降水量150mm以上 | 増加している | 約1.8倍(約19回→約33回) |

| 3時間降水量200mm以上 | 増加している | 約2.0倍(約2.8回→約5.6回) |

| 日降水量200mm以上 | 増加傾向が現れている | 約1.5倍(約160日→約247日) |

| 日降水量300mm以上 | 増加している | 約1.9倍(約28日→約55日) |

| 日降水量400mm以上 | 増加している | 約2.1倍(約6.4日→約14日) |

【参考】雨の降り方が極端になってきているのはなぜか

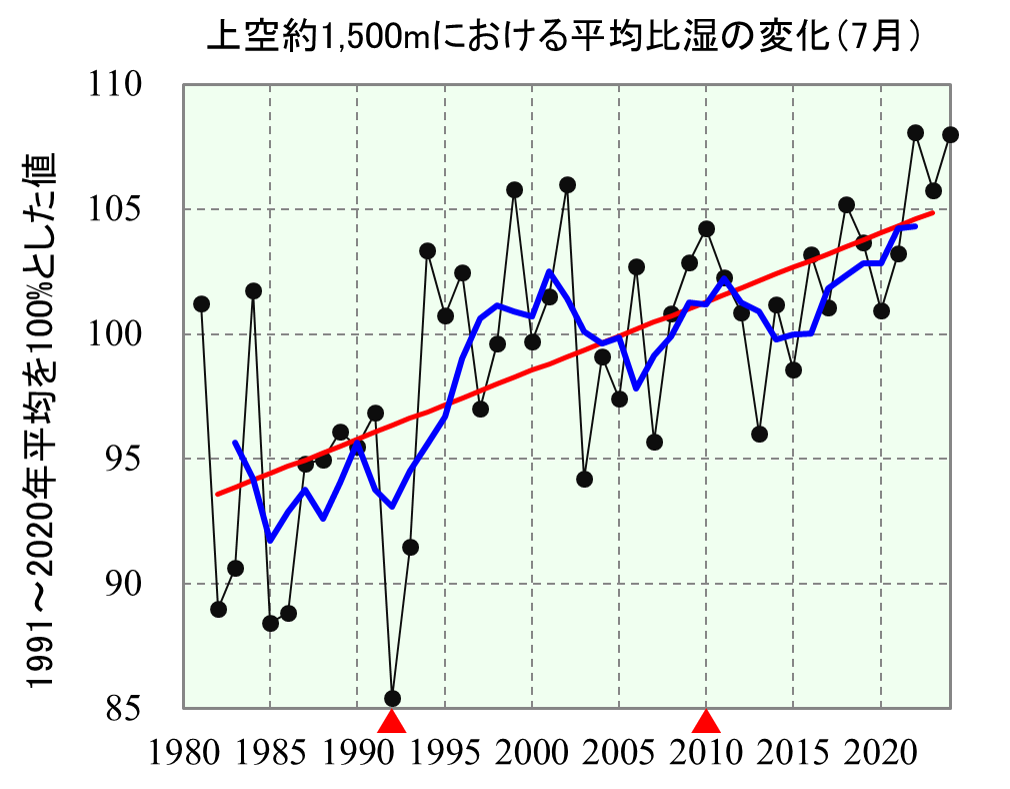

日本では大雨の発生頻度が増加し強さも増す傾向にある一方、雨がほとんど降らない日も増えるなど、雨の降り方は極端になってきている。雨は大気中の水蒸気が雲の中で凝結し、それが地上に落ちてくる現象である。空気には、気温が高くなるほど飽和水蒸気量が増加する(大気中に水蒸気をより多く含むことができる)という性質がある。気温が高くなることで、大気中の水蒸気量が上限(飽和)に達しにくくなるために降水の回数が減り、その一方、一度の大雨がもたらす降水量は一般的に多くなる。気象庁の高層気象観測(国内13地点)によるデータからも、上空約1,500 mの空気中に含まれる水蒸気量は増加傾向にあることが確認されている。大雨の発生頻度や強度が増えているのは、地球温暖化に伴って、このような大気の性質に基づく変化があることのほか、水蒸気量の増加によって対流現象が強化される(詳細編第5.3.3項)ことも影響していると考えられている。

5-2. [将来予測] 今後も雨の降り方が極端になる傾向が続くと予測される

- [日本] 本報告書の予測では、いずれの温室効果ガスの排出シナリオにおいても、1日の降水量が100 mmあるいは200 mm以上となる年間日数は、20世紀末(1980~1999年の平均)と比べ、21世紀末(2076~2095年の平均)には全国平均では増加すると予測される。3時間降水量が100 mm以上や、1時間降水量が50 mm以上の年間発生回数も、同様に全国平均では増加すると予測される。(表5-2.1、詳細編第5.2.2項)

- [日本] さらに、1年で最も多くの雨が降った日の降水量(年最大日降水量)も増加すると予測される。これは、極端な大雨の発生頻度だけではなく、強度も増すことを意味している。(表5-2.1、詳細編第5.2.2項)

- [日本] 4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では、雨の降らない日(ここでは 1日の降水量が1.0 mm未満の日数46 日降水量1.0mmは、気候変動監視における降水有無の判定において国際的に広く使われている基準である。国や組織、時代によって降水観測の最小単位が異なることを踏まえ(気象庁のアメダスによる降水量観測の最小単位は2008年3月25日まで1.0mmであったが、2008年3月26日以降は0.5mmとなっている)、国際的に広く長期間の均質性を保って評価できる基準として採用されていると考えられる。 )が、20世紀末と比べて21世紀末にはほぼ全国的に増加する。(表5-2.1、詳細編第5.2.2項)

- [日本] このように地球温暖化の進行に伴って雨の降り方が極端になるという予測は、国内外の他の研究機関による予測結果やこれまでに観測されている変化傾向と整合することから、その確信度は高い。(詳細編第5.2.2項)

- [日本] 極端な大雨の発生頻度や強度、雨の降らない日の増加度合いは、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)の方が2°C上昇シナリオ(RCP2.6)よりも大きい傾向にある。ただし、都道府県単位等、空間スケールのより小さな領域では、精度の高い予測は難しくなる。(詳細編第5.2.2項)

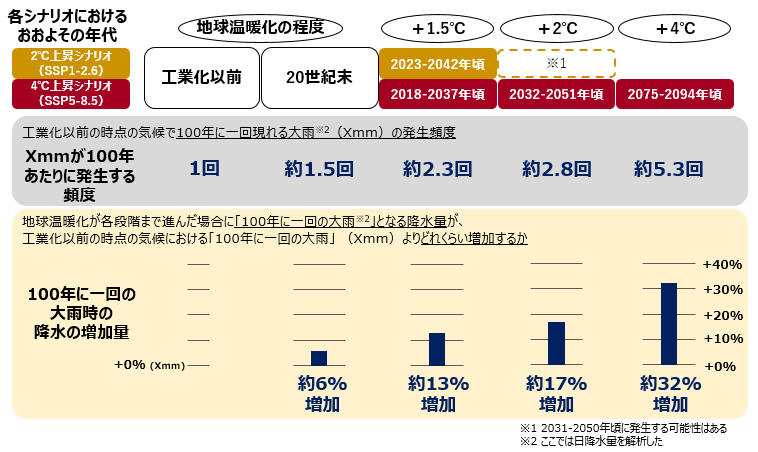

- [日本] 工業化以前の気候では100年に一回の発生頻度だった極端な大雨は、地球温暖化の進行に伴い、20世紀末(1981~2010年)には全国平均で100年に約1.5回の発生頻度まで増加したと考えられる。今後地球温暖化が更に進行した場合、世界平均地表気温が工業化以前と比べて1.5°C上昇時には約2.3回、2°C上昇時には約2.8回、4°C上昇時には約5.3回(いずれも全国平均)まで発生頻度が増加すると予測される。(図5-2.1、表2.2、詳細編第5.2.2項)

- [日本] 100年に一回の極端な大雨時の日降水量も、工業化以前と比べて、20世紀末には全国平均で約6%増加したと考えられる。地球温暖化が更に進行した場合、いずれも全国平均で1.5°C上昇時には約13%、2°C上昇時には約17%、4°C上昇時には約32%増加すると予測される。(図5-2.1、表2.2、詳細編第5.2.2項)

- [日本] 地球温暖化の進行に伴い、こうした極端な大雨を引き起こすことがある

線状降水帯47

気象庁が「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準として定義しているものとは異なる。当該研究での定義については

https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R05/050919/

press_release050919.pdf(用語説明4)を参照のこと。 の発生頻度及び強度がともに増加すると指摘する研究もある。ただし、地球温暖化に伴う線状降水帯の変化に関する知見はまだ十分ではなく、更なる研究が必要である。(詳細編第5.2.2項) - [世界] 世界全体の陸域における年降水量は、21世紀にわたって増加すると予測される(確信度が高い)。(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021)、詳細編第5.1.2項)

- [日本] 21世紀末における日本の年降水量は、本報告書の予測では、いずれの温室効果ガスの排出シナリオにおいても、20世紀末と比べて確かな変化傾向は見られない(全国平均)。 CMIP5及びCMIP611 世界気候研究計画(WCRP)による結合モデル相互比較プロジェクト(CMIP: Coupled Model Intercomparison Project)。第5期(CMIP5)及び第6期(CMIP6)の成果は、それぞれIPCC第5次及び第6次評価報告書で使用された。詳細については、詳細編付録A.1.4項を参照。 のモデルでも、年降水量が増加する予測と減少する予測があり、確かな変化傾向があるとは言えない。(詳細編第5.2.2項)

- [日本] 気温上昇により大気中の水蒸気が増加することに関連し、初夏(6月)の梅雨前線に伴う降水帯(梅雨降水帯)は強まると予測される(確信度は中程度)。(詳細編第5.1.2項、第5.3.2項)

- [日本] 梅雨降水帯の季節的な北上や弱化のタイミングに関する予測は不確定な要素が多い。(詳細編第5.3.2項)

表5-2.1 20世紀末(1980~1999年の平均)と比べた

21世紀末(2076~2095年の平均)の雨の降り方の変化(いずれも全国平均)

| 2°C上昇シナリオ(RCP2.6)での予測 | 4°C上昇シナリオ(RCP8.5)での予測 | |

|---|---|---|

| 1時間降水量50mm以上の年間発生回数 | 約1.8倍に増加 | 約3.0倍に増加 |

| 3時間降水量100 mm以上の年間発生回数 | 約1.8倍に増加 | 約3.0倍に増加 |

| 日降水量100 mm以上の年間日数 | 約1.2倍に増加 | 約1.4倍に増加 |

| 年最大日降水量の変化 | 約12%(約13 mm)増加 | 約27%(約28 mm)増加 |

| 日降水量が1.0 mm未満の日の年間日数 | (明確な変化傾向なし) | 約9.1日増加 |

【参考】雨の将来予測は難しい

雨や雪といった「降水」は、大気中の水蒸気が雲の中で凝結し、それが地上に落ちてくる現象である。そのため、地球温暖化による降水の変化を予測するには、①降水の材料となる大気中の水蒸気量の変化と、②雲を作って降水をもたらす大気の流れなどの変化、との双方を予測しなければならない。

上記①は気温が高くなるほど水蒸気を多く含むことができるという性質があるため、②の影響が十分小さいと仮定すれば、地球温暖化によって一度の雨で降る量は増えるとある程度は予測できる。一方、②については、対象とする空間が狭ければ狭いほど現時点では不確定な要素が多く、将来予測が難しい。

例えば、数時間といった短い間に大雨をもたらすような発達した積乱雲ができるメカニズムは、地球温暖化が進行した状況でも大きくは変わらないと考えられている。日単位等の長い時間スケールの大雨については、地域別には台風などの影響を受ける場合があるものの、全国的に見れば①の影響のほうが大きいと考えられる。このため、大雨の発生頻度や強度は①に対応するものとして、ある程度の予測ができる。

一方で、季節や年などの長い期間での平均降水量の変化は、①に加えて②の影響を大きく受ける。例えば、降水をもたらす低気圧の経路や前線の位置は、地球温暖化の進行に伴う大気の流れに応じて変化する(詳細編第13章参照)。また、山地の風上側では雲を発達させる上昇気流が起きやすいために雨量が多くなるなど、地形も複雑に影響する。大雨の発生頻度や強度の予測に比べて、平均降水量の予測が難しい背景にはこうした理由がある。

【コラム4】XX年に一回の現象とは

極端な大雨や高温、低温等の極端な気象現象(以下「極端現象」と表記。)について、その現象の「まれさ」又は「異常さ」(起こりにくさ)を表現する方法として、「XX年に一回の現象」などの確率的な表現がしばしば用いられる。特に極端現象が発生した際にメディア等でも多用され、広く知れ渡った表現と考えられる一方、その意味は正しく理解されていない場合も多い。

「XX年に一回の現象」のように、ある現象が長い期間を平均した場合に何年に一回発生するか、すなわち次は何年後に発生するかの"平均"を表す数値は「再現期間」と呼ばれる。例えば「100年に一回の現象(再現期間100年の現象)」とは、平均的に「その現象が 100 年に一回の確率で発生する」「その現象の1年間の発生確率は100分の1である」ということを意味する。このため、以下のような点に注意が必要である。

「100年に一回の現象」は、

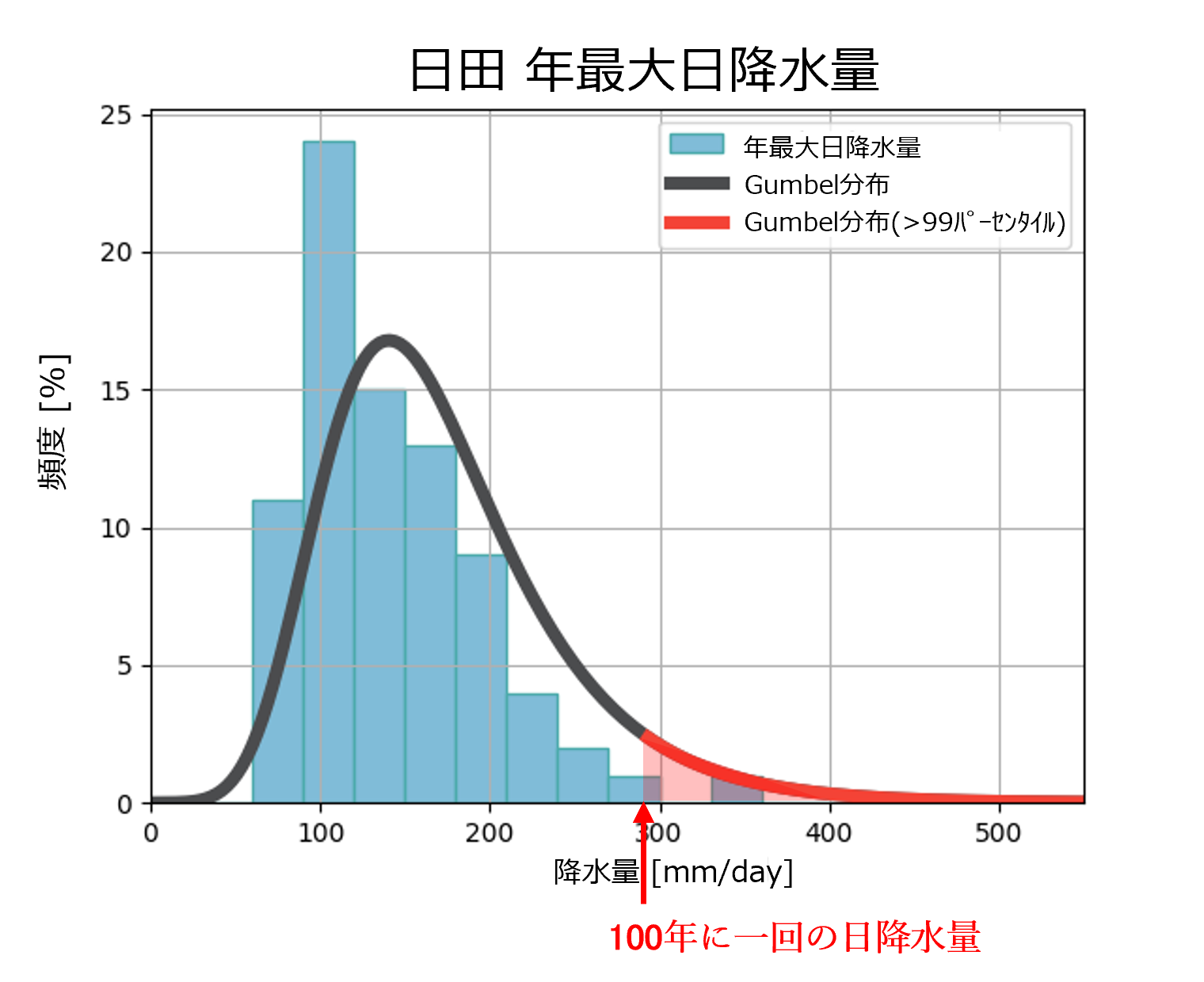

ある極端現象が何年に一回の現象なのかを推定する際、観測データのように限られた年数のデータしかない場合は、極値統計(ある事象の極値(最大値や最小値等)の統計的な性質を扱う理論)による統計的手法が用いられる。日田(大分県)の日降水量でみた100年に一回の大雨を例に考えてみる。「XX年に一回の現象」といった極端現象を調べる場合、毎日の日降水量のデータは必要なく、年間の最大・最小値といった極値、又は一定の値以上のデータを用いる。ここでは本報告書の解析で使用した極値を用いた推定方法を示す。日田の日降水量の年最大値(年最大日降水量)データを横軸に、出現頻度を縦軸に整理すると、年最大日降水量の頻度分布が得られる(図 コラム4.1)。分布の右側に行くほど極端な大雨の事例ということになる。日田の年最大日降水量データは1943年から2023年の81年分しかないが、極値統計の理論によれば、このような極値データは、一定の条件を満たしている場合、そのデータ数が多くなれば極値分布と呼ばれる分布に近づくことが知られている。この性質を踏まえ、利用可能な81個のデータに最も合う極値分布を数学的に求めることで、もっともらしい極値分布を推定し、その分布の上位1%の値を計算することにより、日田において平均的に1%の確率で発生する、つまり100年に一回の日降水量の値を推定することができる。逆に、ある日降水量が日田において何年に一回の現象であるかも推定することが可能である。ただし、あくまで有限の観測データを元にした様々な仮定の下での推定であり、誤差が含まれる点には留意が必要である。

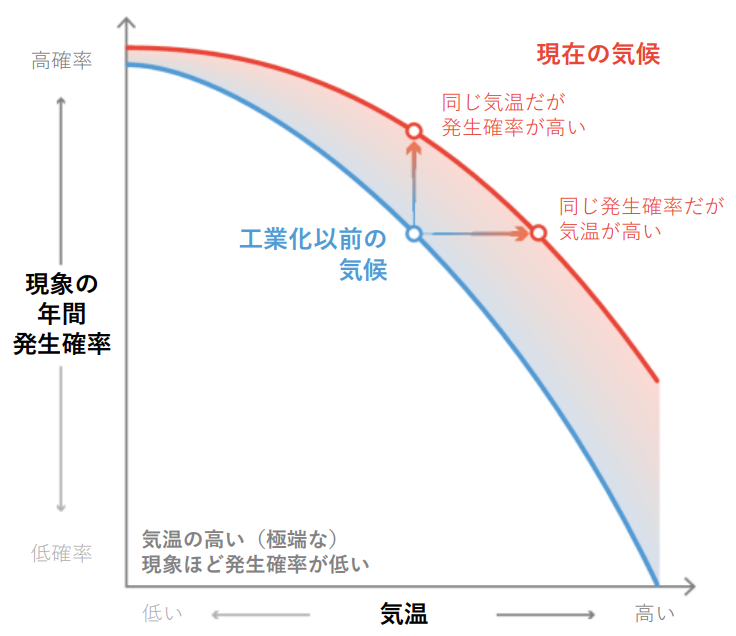

以上のように推定したXX年に一回といった極端現象のうち、極端な高温や大雨等は、地球温暖化の進行に伴ってその発生頻度、強度ともに増加することが予測されている。その様子を、高温を例に模式的に示したものが図 コラム4.2である。横軸に気温、縦軸に発生確率を取って両者の関係をプロットすると、気温の高い(極端な高温)現象ほど発生確率が低い傾向が示される。青線が工業化以前の気候における気温と発生確率の関係性、赤線が地球温暖化の進行した気候での関係性を示しており、地球温暖化が進行するにつれてグラフが右上にずれていく。これにより、ある気温の発生確率は縦の矢印で示されるように、工業化以前と比べて増加するとともに(発生頻度の増加)、ある発生確率の気温も、横の矢印で示されるように工業化以前と比べて高くなる(強度の増加)。日本における100年に一回の極端な高温、大雨の発生頻度と強度の変化については、本編4-2(3)、5-1(1)、5-2(2)に記載している。より詳細は、詳細編第4.2.2項(3)、第5.2.1項(2)と第5.2.2項(3)を参照していただきたい。

また、極端現象の確率的表現については、詳細編コラム7により詳しい解説がある。

【コラム5】水災害への対策と気候変動

我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、水災害が発生しやすい国土となっている。このため、我が国では堤防やダムなどの防災施設を整備し、これに備えてきた。しかし、地球温暖化の進行に伴い、大雨や極端な降水現象の発生頻度と強度が増大することが予測されており、これまでに想定していなかった頻度や規模で災害が発生する懸念も高まっている。

本コラムでは、洪水及び土砂災害について、また、湛水被害の一例として農地への湛水被害について、現状及び気候変動を踏まえた計画を概観する。詳細については、詳細編コラム9「洪水への取り組み」、詳細編コラム10「土砂災害への取り組み」及び文末に示す参考資料をご確認いただきたい。

洪水

近年、平成30(2018)年7月豪雨(西日本豪雨)、令和元(2019)年東日本台風、令和2(2020)年7月豪雨(熊本豪雨)など、大きな被害をもたらす豪雨災害が頻発している。いくつかの事例では、イベント・アトリビューション(詳細編コラム8参照)を用いた解析によって、地球温暖化の影響によって各期間内の総降水量が増加していたことが評価されている。地球温暖化は、既に大雨の頻度と強度の増加に影響を及ぼしているのである(第5章参照)。

地球温暖化の進行に伴って、今後も極端な降水現象の発生頻度や強度が増加することが予測されている。しかし、これまでの治水計画において整備の長期的な目標とする降雨量は、過去の実績に基づいた 年超過確率48 年超過確率1/100とは、「毎年、1年間にその規模を超える降雨の発生する確率が1/100である」ということ。 で評価して定められており、その発生する確率は一級河川では1/100~1/200と設定されている。しかし、気候変動による降雨量の増加等により、従前の治水計画に基づく整備を終えたとしても、目標とする安全度が確保できなくなる可能性がある。そこで、国土交通省により「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」が設置された。

同検討会では、 「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」16 文部科学省による気候変動リスク情報創生プログラム(2012年度~2016年度;https://www.jamstec.go.jp/sousei/)において作成されたデータセット。多数(最大 100 メンバー)のアンサンブル実験を行うことにより、極端現象の再現と変化傾向に関する議論を可能とするデータセットである。詳細編付録A.2.4項参照。 をもとに平均気温が2°C上昇した場合には、21世紀末には20世紀末と比べて、全国の一級水系で治水計画の対象とする降雨量の変化倍率が約1.1倍、洪水の流量の平均値は約1.2倍になり、洪水の発生頻度の平均値は約2倍になると試算されている。こうした試算を踏まえ、2019年10月に提言が公表(2021年4月に改訂)され、2°C上昇シナリオを外力設定の基本として、1.1倍の降雨量変化倍率を予め見込んだ形で気候変動を踏まえた治水計画の見直しを進めていく方向性が示された。

さらに、

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号)の施行通知49

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/

ryuiki_hoan/pdf/r306/shiryo12.pdf

が2021年11月1日に発出され、河川整備基本方針及び河川整備計画の作成に当たっては、「現在及び将来の気象の状況」を考慮事項とするとされたことから、現在、個別水系について気候変動を踏まえた河川整備基本方針や河川整備計画の見直しが進められている。例えば、国土交通省は、2021年度より、気候変動による降雨量の増加を踏まえた、河川整備基本方針や河川整備計画の見直しを進めている。また、地方公共団体においても、和歌山県の周参見川(2023年3月)や大分県の安岐川(2023年8月)で、気候変動による降雨量の増加を考慮した河川整備基本方針を策定するなど、対応が進められている。

上述の気候変動を踏まえた治水計画の見直しに加えて、地球温暖化の適応策としても重要となる新たな治水の方針として、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者で総合的かつ多層的に水災害対策を推進する「流域治水」が進んでいる。また、氾濫する頻度が相対的に高くなりがちな、支川や都道府県が管理する中小河川についても、様々な規模の降水に対する洪水のピーク流量を推定する技術開発が進んでいる。詳しくは、詳細編コラム9「洪水への取り組み」を参照いただきたい。

(参考)気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会:

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/

土砂災害

土砂災害とは、斜面が崩れるなどの土砂移動現象のうち、人家や道路などに影響を及ぼした土砂移動のことを示し、大きく土石流、地すべり及びがけ崩れに分類される。大雨に伴って発生する土砂災害は、土壌中の土粒子の隙間を満たす水の圧力の上昇によって表層土が不安定化して崩れることを起因としている場合が多い。このため、これまでに降った雨で土壌中の水分量が増加しているところに強い雨が降った場合に発生しやすく、集中豪雨や局地的大雨が発生した時は、土砂災害の危険性が高まる。

土砂災害発生件数の中長期的な傾向は、1982年からと直近の2013年からの各10年間の発生件数を比較すると約30年間で約1.6倍に増加しており、同期間の1時間降水量50 mm以上の年間発生件数も増加している(詳細編コラム10参照)。これらの関係から、地球温暖化の進行に伴って極端な降水現象の発生頻度や強度が増加することにより、土砂災害発生件数が増加している可能性がある。

しかし、土砂移動現象については未だ未解明な部分が多く、気候変動による影響を適切に把握し適応策を検討するためには技術的な課題が多く残っている。また、 土砂災害の将来予測が難しい理由は複数ある50 本コラムで記載したもののほかに、地質構造、土の厚さ、森林の根系による崩壊防止機能の影響も重要であり、それらの非常に詳細な情報の把握が難しい点も理由として挙げられる。 が、その一つとして、地球温暖化の進行に伴う非常に細かい地域スケールでの雨の降り方の特性変化の予測が難しい点が挙げられる。降水をもたらす低気圧の経路や前線の位置が変化するとともに、それに伴う降水量の変化は地形の影響を複雑に受ける(第5章参照)。降雨特性の変化によって、地域が過去に経験したことのないタイプの土砂災害の発生や、発生頻度が極めて低かったタイプの土砂災害の頻発化等も起こりうる。今後、気候変動に伴う土砂災害対策の方向性を検討するためには、土砂災害を引き起こす雨の降り方が地域ごとにどう変わるのか、それを受けて顕在化若しくは頻発化する土砂移動現象は何か、を評価する必要がある。

国土交通省では、気候変動により土砂災害の頻度や形態がどのように変わり、どのように対応していくかについて、有識者による「気候変動を踏まえた砂防技術検討会」を設置し検討を進めている。可能なものから社会実装を進め、ハード・ソフト両面から気候変動を踏まえた土砂災害に対する適応策に適宜反映させていく予定である。

(参考)気候変動を踏まえた砂防技術検討会:

https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_kikohendo.html

農地への湛水被害

湛水とは、地面や建築物などの特定の区域に水がたまることを指す。ここでは気候変動を踏まえた検討事例として、農地への湛水被害に対する取り組みを取り上げる。

農村地域においては、大雨による農地への湛水被害を防止するため、農林水産省や都道府県等が排水機場や排水路等の施設を整備している。2021年10月の改定において「農林水産省気候変動適応計画」では、新たな科学的知見を踏まえた中長期的な影響の予測・評価手法を確立し、将来予測に基づく施設整備を行う根拠を明確にした上で、今後の施設整備のあり方を検討することが位置付けられ、2024年5月に改正された「食料・農業・農村基本法」では、「気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図ることにより農業生産活動が継続的に行われるようにする」こと等が新たに位置付けられた。

このような状況を踏まえ、農林水産省では、2025年度からの新たな取り組みとして、排水事業において将来の降雨予測に基づく計画策定手法を取り入れることにより気候変動を踏まえた排水計画を策定していく方針としている。併せて、水田や農業用ダムなどの農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進(「流域治水」の取り組み)も進めることとしている。

(参考)食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会技術小委員会:

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/nousin/index.html#gijutushouiinnkai