3.温室効果ガス

3-1.[観測結果] 温室効果ガスの大気中濃度は増加を続けている

- [世界] 1750年以降に観測された大気中の温室効果ガス濃度の増加が、人間活動によって引き起こされたものであることは、疑う余地がない。代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度は、少なくとも過去200万年間のどの時点よりも高く、メタン及び一酸化二窒素の大気中濃度は、少なくとも過去80万年間のどの時点よりも高かった。また、1750年頃以降の大気中の二酸化炭素濃度とメタン濃度の増加量は、少なくとも過去80万年間にわたる氷期-間氷期間の数千年規模の自然変動で生じた増加量をはるかに超えており、一酸化二窒素濃度の増加量はこの期間の変動と同程度である。(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021))(詳細編第3.1.1項)

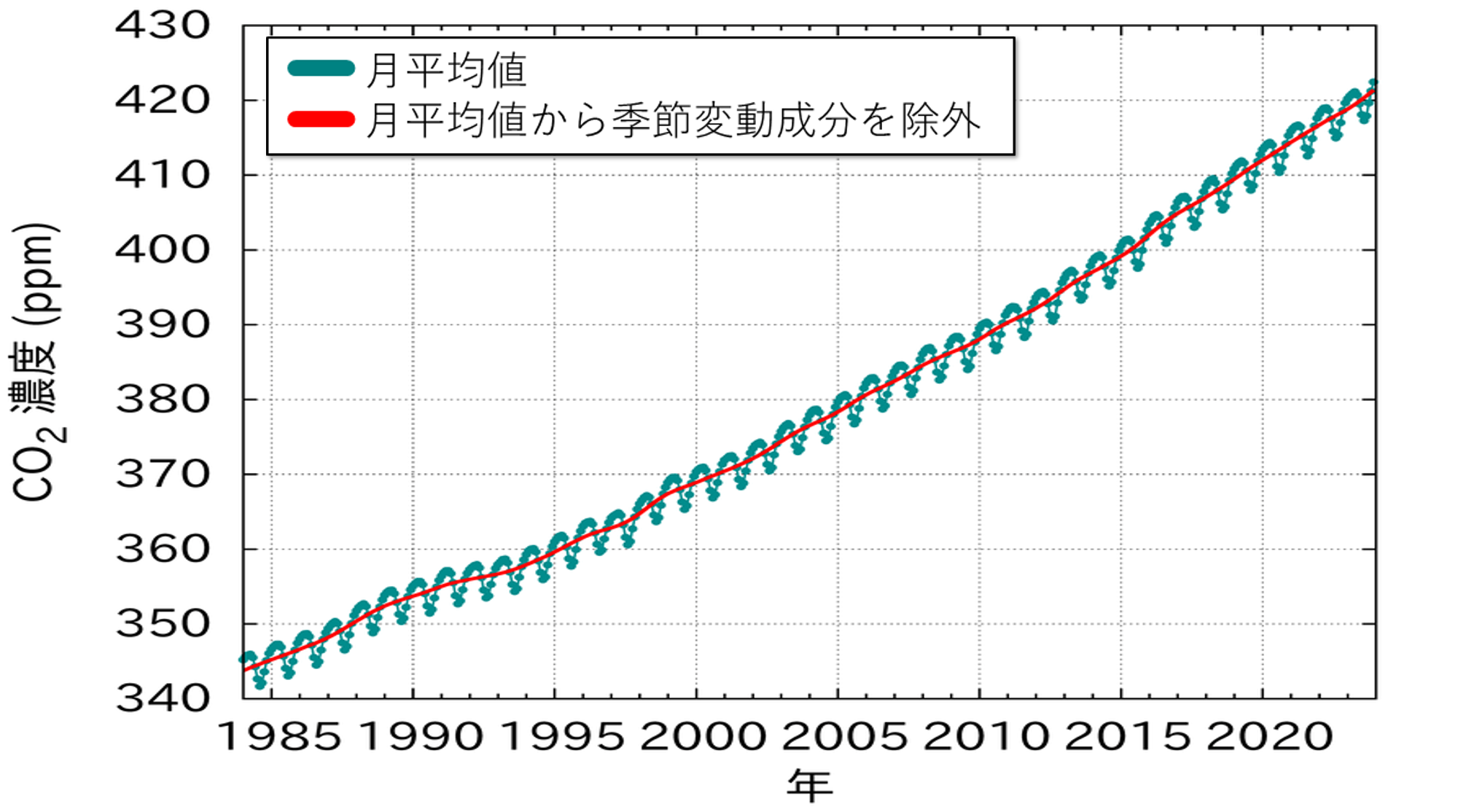

- [世界] 大気中の二酸化炭素の2023年の世界平均濃度は420.0 ppm18 対象物質がどの程度大気中に存在しているかを表す割合。ppm (parts per million) は10-6(乾燥空気中の分子100万個中に1個)。 で(図3-1.1左)、工業化以前(1750年頃)の濃度である約278 ppmの約1.5倍に達した(WMO, 2024)。また、2023年までの10年間の平均の増加率(1年当たり2.4 ppm)は、1990年代の増加率の約1.6倍に相当する。(詳細編第3.1.1項)

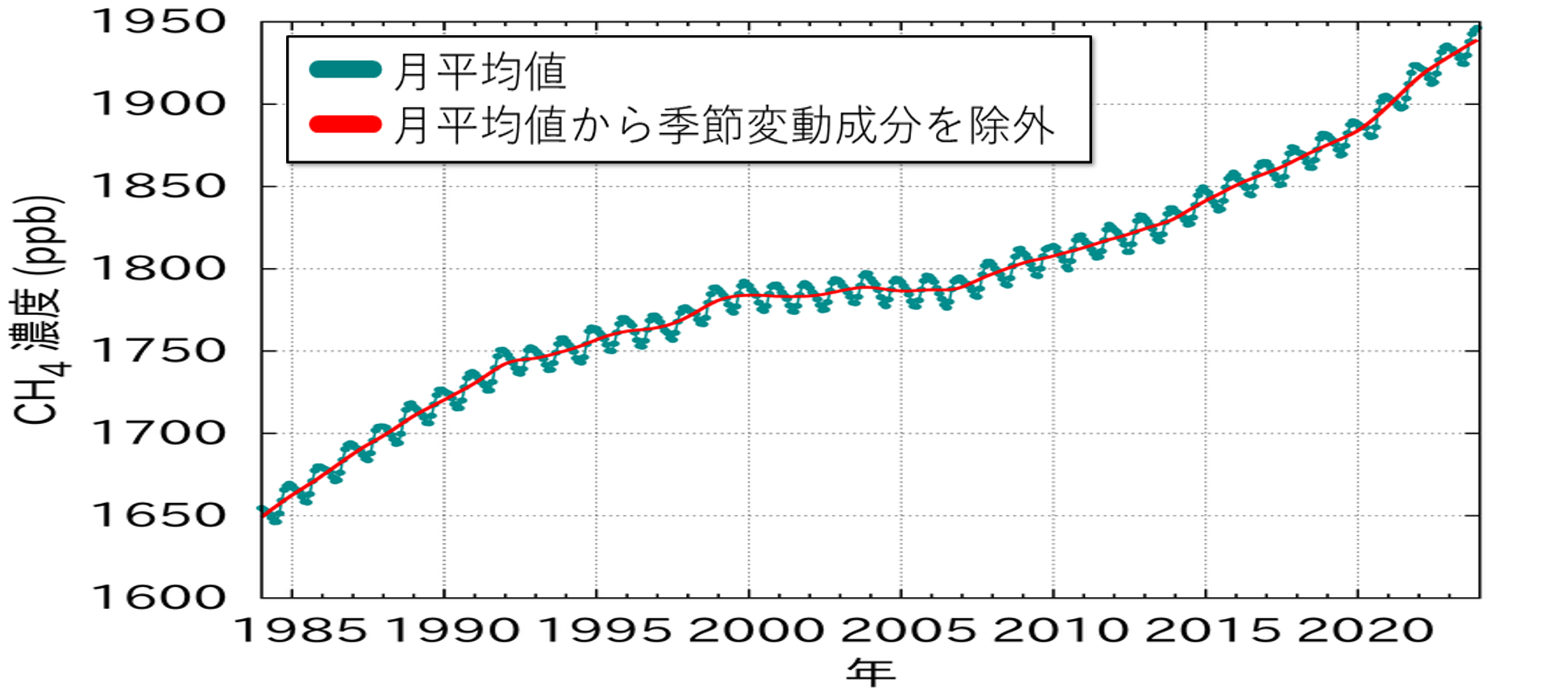

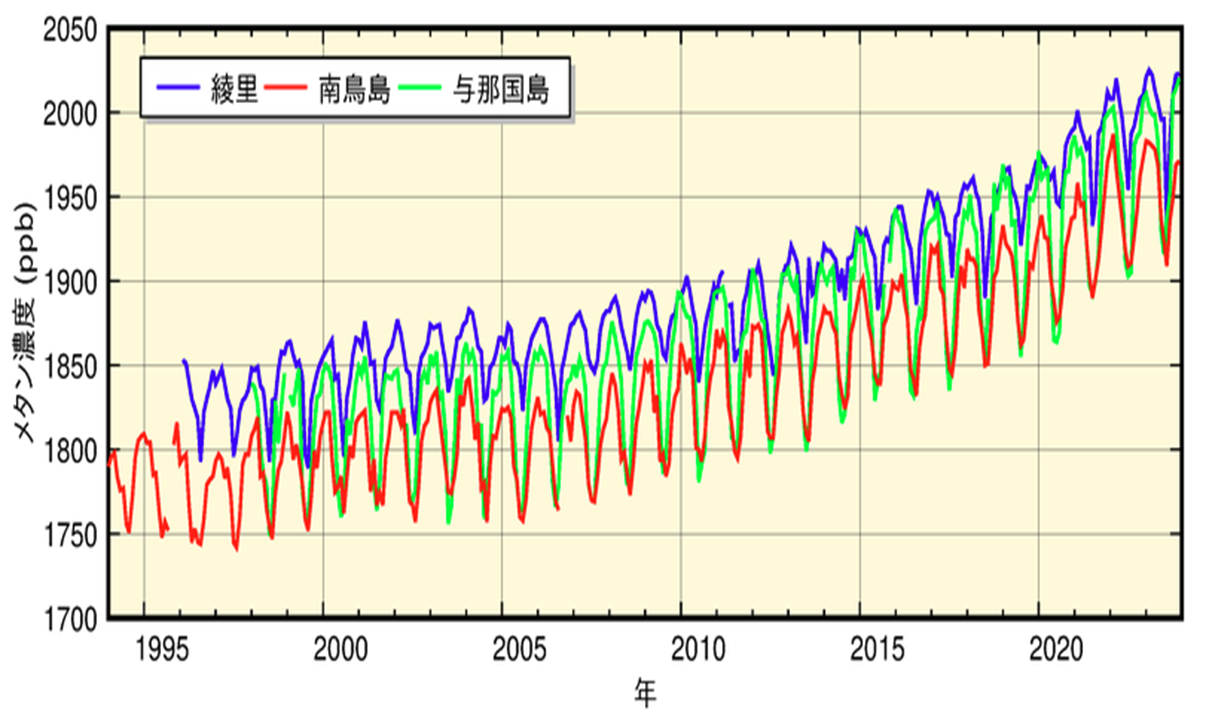

- [世界] 大気中のメタンの2023年の世界平均濃度は1,934 ppb19 対象物質がどの程度大気中に存在しているかを表す割合。ppb (parts per billion) は10-9(乾燥空気中の分子10億個中に1個)。 で(図3-1.2左)、工業化以前(1750年頃)の濃度である約729 ppbの約2.7倍に達した(WMO, 2024)。1999年から2006年にかけてメタン濃度の増加が停滞したのは、人為起源の化石燃料由来の排出量が減少したためと考えられる。また、2007年以降の濃度増加については、主に化石燃料と農業分野等からの放出の増加によるものと考えられる。(IPCC第6次評価報告書)(詳細編第3.1.1項)

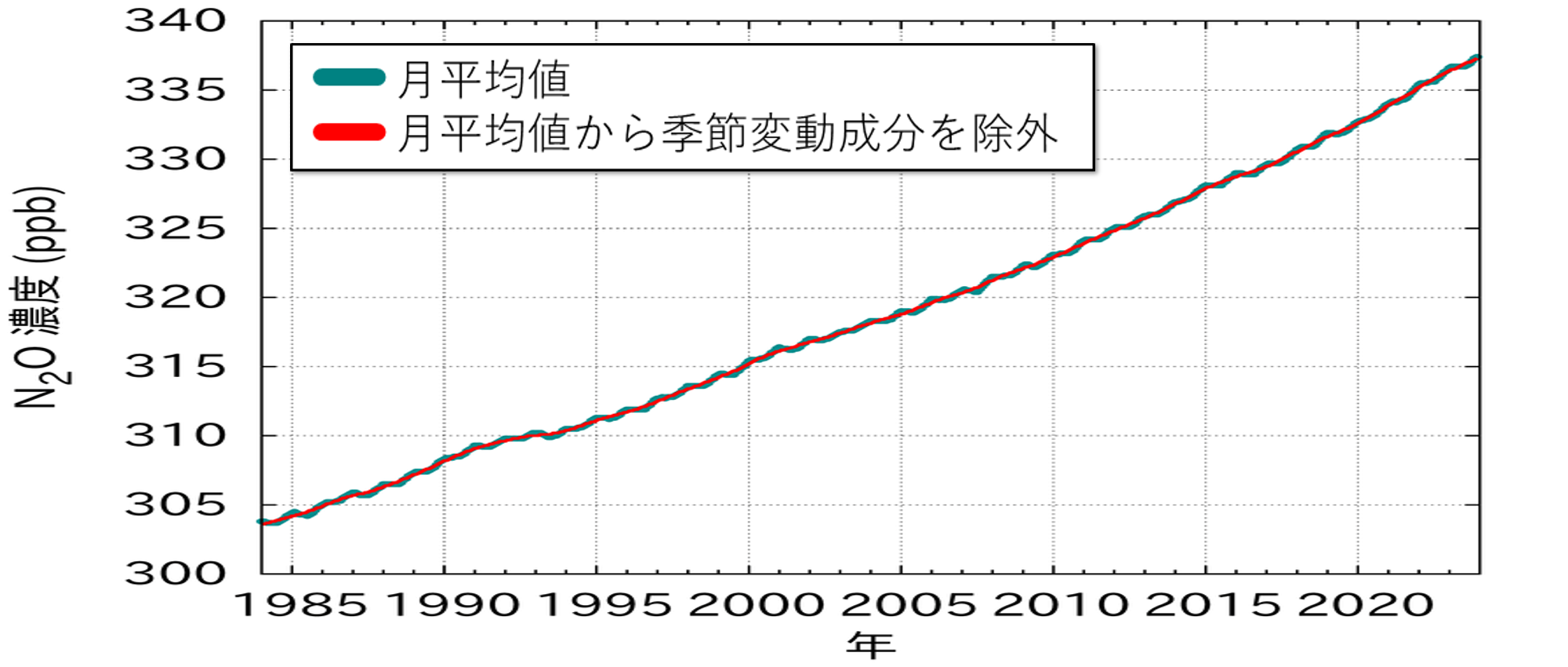

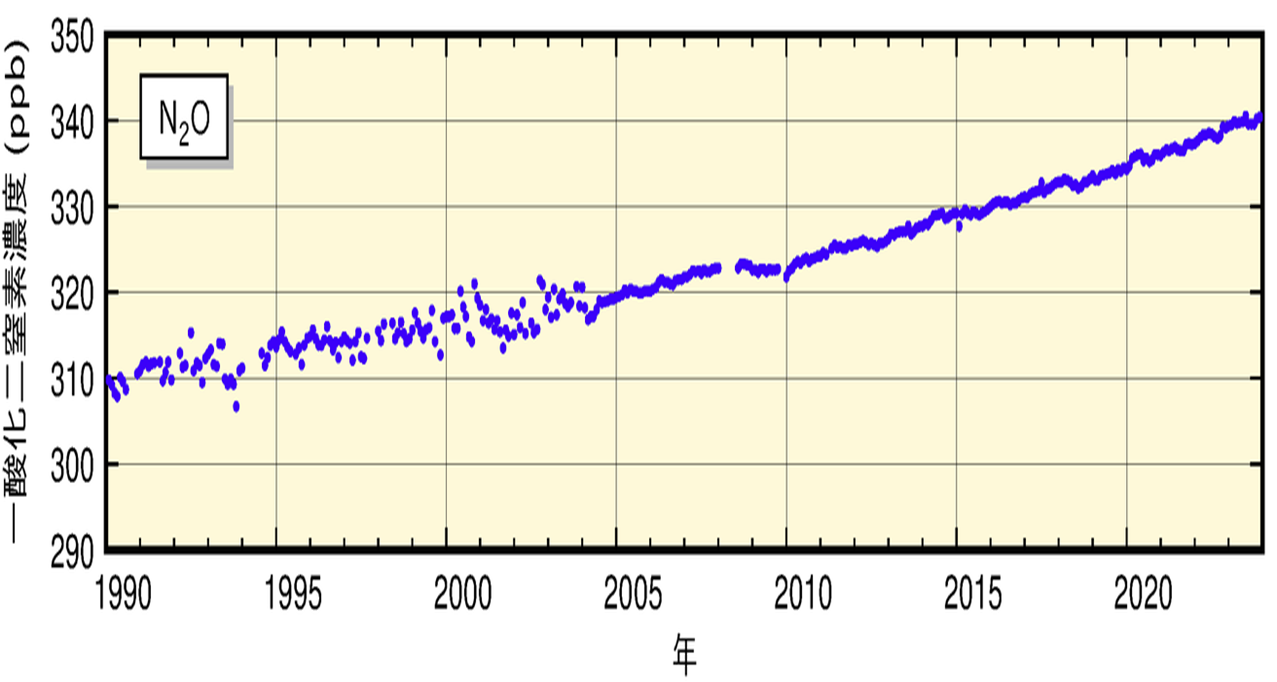

- [世界] 大気中の一酸化二窒素の2023年の世界平均濃度は336.9 ppbで(図3-1.3左)、工業化以前(1750年頃)の濃度である約270 ppbの約1.2倍に達した(WMO, 2024)。(詳細編第3.1.1項)

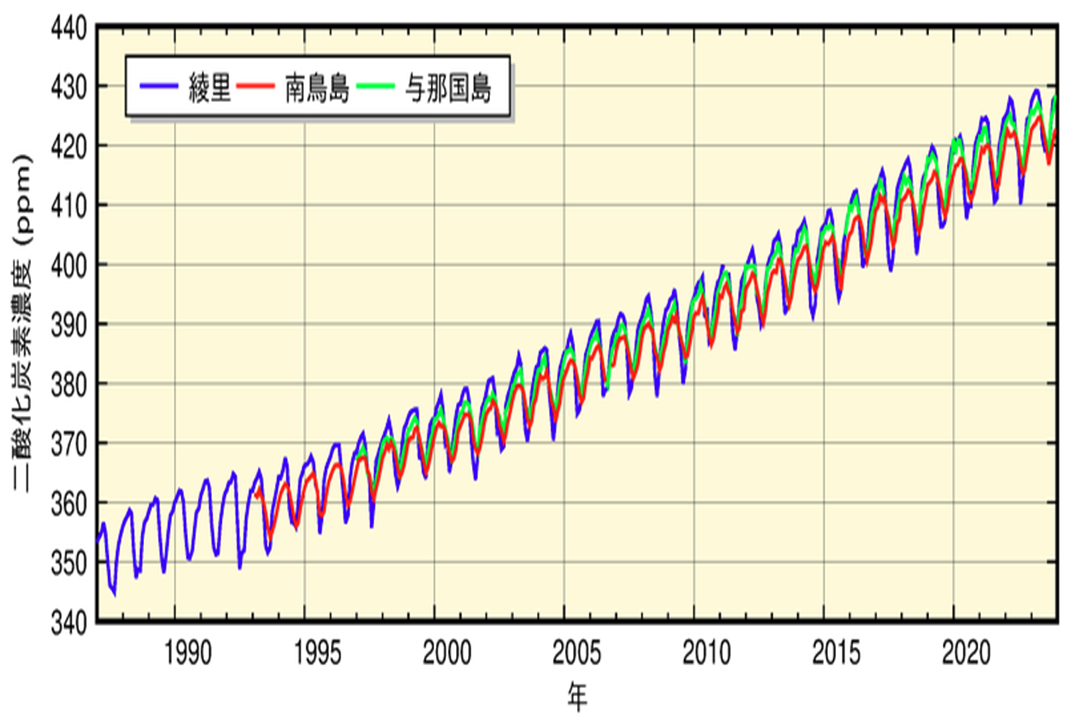

- [日本] 日本国内で観測される二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の大気中の濃度は増加を続けている。2023 年も、人間活動による局地的な影響が少ない綾里(岩手県)、南鳥島(東京都小笠原村)及び与那国島(沖縄県)のいずれの観測点においても、大気中の二酸化炭素及びメタン濃度は観測史上最も高い値を記録した(図3-1.1右、図3-1.2右)。また、綾里においては、大気中の一酸化二窒素濃度も観測史上最も高い値を記録した(図3-1.3右)。(詳細編第3.1.2項)

- [世界・日本] 大気中の雲、水蒸気、二酸化炭素等から地表に向かって放射され地上に達する下向き赤外放射量は、温室効果ガスがもたらす温室効果の強さに対応する。大気中の温室効果ガスの増加により大気からの下向き赤外放射量が増加すると、地表面付近を更に温めることにより地球温暖化の進行をもたらす。つくば(茨城県)で観測された下向き赤外放射量は、世界の他の観測地点のものと同様、増加している。(詳細編第3.2節、詳細編図3.2.3)

|

|

|

|

|

|

【参考】大気中の温室効果ガスの増加

化石燃料の消費や森林破壊等の土地利用変化といった人間活動に伴って大気中に排出された二酸化炭素のおよそ半分は、陸域生態系や海洋に吸収される。しかし、残り半分が大気中に蓄積されることにより、大気中の二酸化炭素濃度は増加している。また、工業化以降の大気中のメタン及び一酸化二窒素の濃度増加も人間活動によるものであると評価されている(IPCC第6次評価報告書)。一方、多くが強力な温室効果ガスであるハロゲン化ガスのうち、オゾン層破壊物質でもあり特定フロンに分類される クロロフルオロカーボン類(CFCs)21 フッ素及び塩素を含む炭素化合物。 のほとんどは、モントリオール議定書に基づく生産規制によって大気中濃度が近年減少し続けている。また、同じく特定フロンに分類される主要な ハイドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs)22 フッ素、水素及び塩素を含む炭素化合物。 の大気中濃度の増加も近年鈍化しているものの、代替フロンに分類される ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)23 フッ素及び水素を含む炭素化合物。 の大気中濃度は増加し続けている。

【コラム1】将来予測

気候変動の将来予測はコンピューターを使った計算に基づいている。ここでは、将来予測の計算方法を概説する。

気候モデル

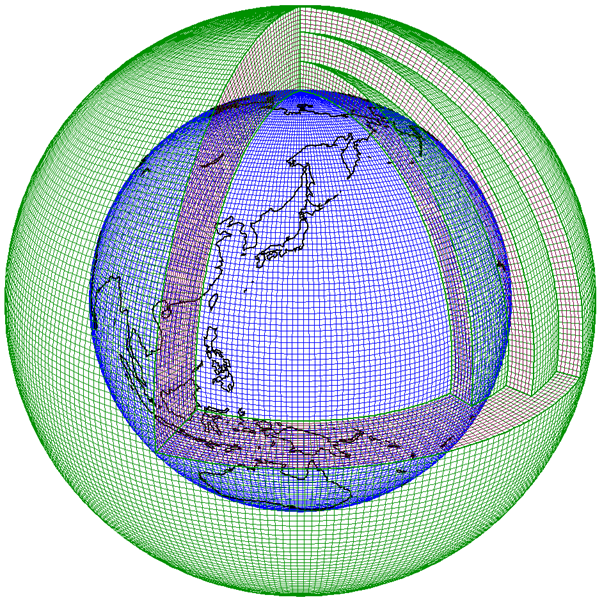

図 コラム1.1格子状に区切った 大気(緑)と海洋(青)の模式図 |

現実の地球では、大気中の温室効果ガス濃度を自由に変えたり、時間を自由に早めたりすることはできないから、将来の気候変動を現実に実験して知ることはできない。その代わりとして行っているのが、地球上で起こる現象を数式で表し(気候モデル)、様々な条件を想定してコンピューターで計算するシミュレーション実験である。

気候モデルでは、三次元の格子状に区切った「モデル格子」の集まりとして地球やその周りの空間を表し、それぞれの格子に温度や流れ、物質の濃度などの「要素」を数値として与えることで、大気や海洋を再現する(図 コラム1.1)。その上で、物理法則に基づいて時間を進めた場合にこれらの要素がどのように変化するかをコンピューターで計算し、その結果から将来の気候変動を予測する(気候モデルについて、詳しくは詳細編付録Aを参照)。

実際の地球で起こる現象は大小様々なスケールの空間で生じる。気候モデルには、地球全体を対象とした「全球モデル」と、特定の地域のみを対象としてモデル格子を細かく、すなわち解像度を高くした「領域モデル」がある。解像度が高ければ小さなスケールの空間の現象まで再現できるため、より地域的な情報を得るにはモデル格子は細かい方が望ましいが、細かくなればなるほど計算量は増える。

例えば、モデルの水平解像度(東西と南北)を2倍にすると、モデル格子の数は4倍となる。同時にモデル内の時間を進める間隔を1/2にする必要があるため、結果として計算量は8倍に増加する。条件にもよるが、何十年後、又は百年後の将来予測を計算するには数か月、中には1年以上を要することもある。このように、将来予測の計算には膨大な時間がかかるため、地球全体でモデル格子を細かくして計算するのは現実的ではない。そのため実際には、着目する現象によって気候モデルを使い分けている。本報告書で主に扱っている全球及び日本域気候予測データは、日本付近の空間解像度を5 km、又は2 kmにした領域モデルを用い、その他の領域は空間解像度を20 kmにした全球モデルを用いて評価している(『気候予測データセット2022』に収録、『気候予測データセット2022』については詳細編コラム4参照)。

温室効果ガスの排出シナリオ

日々の天気予報でも気候モデルのようなモデルが用いられるが、気候モデルでは将来の「ある条件」を仮定して計算するところが天気予報とは異なる点である。「ある条件」として特に重要なのが、将来の温室効果ガスの排出シナリオである。IPCCで引用される将来予測実験では、世界の研究機関がそれぞれの気候モデルで将来予測を計算する際に互いに結果を比較できるよう、複数の温室効果ガスの排出シナリオが共通の条件としてあらかじめ設計されている(排出シナリオについて、詳しくは詳細編コラム3を参照)。

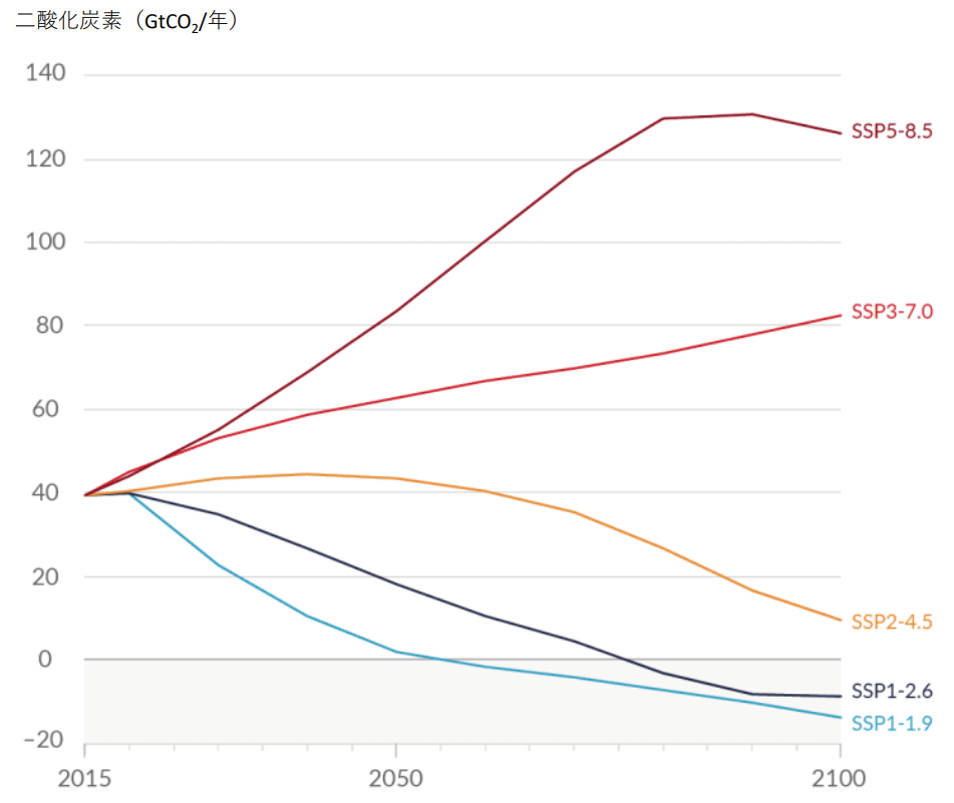

(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021)Figure SPM.4(a)の一部を和訳・転載。)

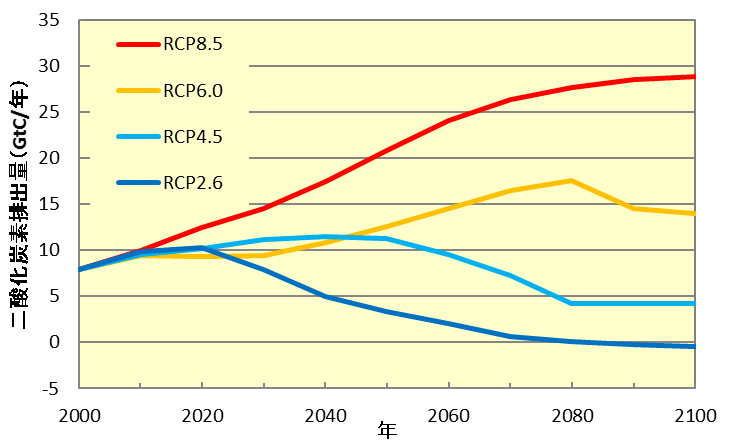

IPCC第5次評価報告書(IPCC, 2013)における将来予測では、2100年頃の温室効果ガスの大気中濃度と、現在からその濃度に至るまでの温室効果ガス排出の経年変化を仮定した代表的濃度経路(RCP)シナリオが用いられている(図 コラム1.2)。このうち本報告書では、RCP2.6シナリオ(本報告書では、「2°C上昇シナリオ(RCP2.6)」と表記。)及びRCP8.5シナリオ(本報告書では、「4°C上昇シナリオ(RCP8.5)」と表記。)に基づく予測結果を中心に記述している。RCP2.6シナリオは低位安定化シナリオとも呼ばれ、気温上昇を工業化以前と比べて2°C未満に抑えることを目指す想定である。また、RCP8.5は高位参照シナリオとも呼ばれ、追加的な緩和策を取らない場合を想定している。

一方、IPCC第6次評価報告書では、共通社会経済経路(SSP)シナリオが用いられている(図 コラム1.3)。社会・経済活動の将来像を仮定せずに作成されたRCPシナリオとは異なり、SSPシナリオは将来の社会・経済活動の方向性(持続可能性、化石燃料依存性等)を仮定している。 RCP2.6とSSP1-2.6、RCP8.5とSSP5-8.5はそれぞれ近い対応関係にある24 2.6や8.5などのシナリオ末尾の数字は、2100年頃のおおよその放射強制力(詳細編第2.3節参照)を示しているため、同じ数字を持つシナリオは21世紀末の状態が近い関係性にあると対応付けることができる。ただし、SSPシナリオの方が大気汚染物質の排出変化をより広範囲に扱っているなどの違いから、実質的な放射強制力は、全体的にSSPシナリオの方が大きい(詳細編コラム3参照)。 が、本報告書においてSSPではなくRCPシナリオを主に用いる理由は、執筆時点で行われていた研究成果の多くがRCPシナリオに基づいているためである。なお、詳細編で扱っている世界の将来予測は、SSPシナリオに基づいている。

将来予測の不確実性

気候モデルによる将来予測には「不確実性」が必ず含まれる。不確実性とは「予測が難しいこと、又は予測を難しくする要因」といった意味で、その主な要因としては次のようなものが挙げられる(詳しくは詳細編コラム1及び詳細編付録B.1節を参照)。

① 人類が今後、どのような温室効果ガスの排出シナリオを選択するか。

② 気候モデルで再現された世界が持つ、現実世界とのギャップ。

③ 地球が元々持っている、日~年~10年以上の規模で周期的に変化する自然変動。

IPCCで引用される世界を対象とした将来予測実験では、世界各国の気象機関や研究機関の協力の下、これらの不確実性を適切に評価できるように実験が設計されている。一方、本報告書が対象とする日本の将来予測では解像度が高い領域モデルが将来予測に必要なことから、計算に必要な時間を考えると、これら全ての不確実性を評価することは難しい。そのため、用いた将来予測結果の特性及びそれが表現している不確実性の範囲を把握しておくことが重要となる。

このように不確実性が伴う研究分野ではあるが、多くの研究成果が蓄積されてきたことで、予測結果に対する一定の確からしさが得られている。そこで、本報告書ではIPCCに倣い、日本の将来予測に対する「確信度(予測がどの程度確からしいか)」に関する情報を独自に評価し記述している(詳しくは詳細編付録Cを参照)。確信度は、他の気候予測モデルの予測結果との比較や、これまでの観測結果との長期変化傾向との比較から、「高い」「中程度」「低い」の3段階で評価している。ただし、確信度が低いことは、その変化が将来起こる可能性が低いということではないので注意が必要である。「確信度が低い」というのは、可能性が高いのか低いのかの判断がつきにくいということを意味する。気候変動対策を講じる際は、完全な将来予測というものは無く、将来予測には不確実性が含まれることを念頭に置くことが重要である。

【コラム2】1.5°C/3°C上昇で起こる将来変化

本報告書では、日本の将来変化について二つの気温上昇シナリオに基づく予測結果を中心に示している。一つは「2°C上昇シナリオ」で、パリ協定で策定された「2°C目標」が達成された状況下で生じうる気候の状態である。もう一つは「4°C上昇シナリオ」である。これは、IPCC評価報告書で取り上げられているシナリオの中で将来の気温上昇量が最大となるものであり、予測される気候の変化や影響が最も大きいことから本報告書で採用している。

これ以外の気温上昇シナリオについても、将来変化の情報が有用になることがある。例えば「1.5°C上昇シナリオ」である。2015年に策定されたパリ協定には、気温上昇を2°Cより十分下方に抑える(2°C目標)とともに1.5°Cに抑える努力を継続することが盛り込まれている。また、IPCC第6次評価報告書サイクルの中で公表された1.5°C特別報告書では、「1.5°C上昇シナリオにおける自然及び人間システムに対する気候に関連するリスクは、2°Cよりも低い(確信度が高い)」とされており、気候変動の影響を議論する上で重要なシナリオの一つである。また、「3°C上昇シナリオ」も今後、ニーズが出てくる可能性は否定できない。IPCC第6次評価報告書統合報告書(IPCC, 2023)では、2020年末までに実施された政策が今後も継続された場合、今世紀末における工業化以前からの気温上昇量は3.2°C(可能性の幅は2.2~3.5°C)に達すると予測されており、今後起こりうる可能性のあるシナリオである。

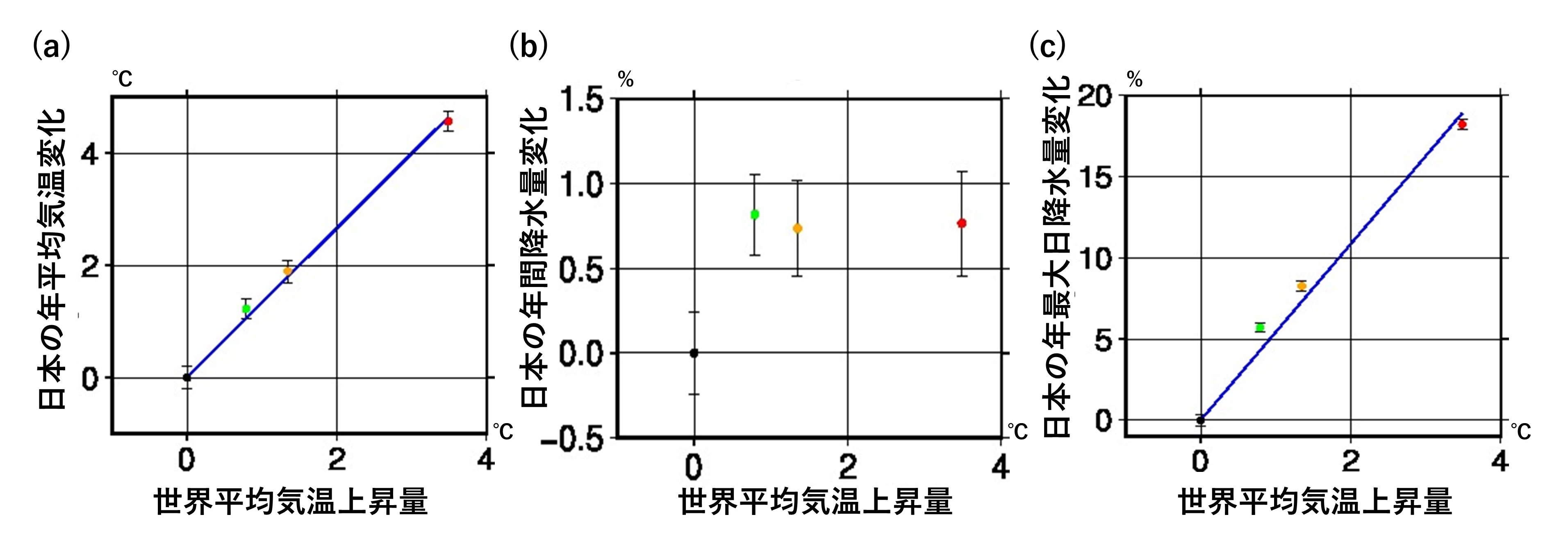

しかし、これらの様々な気温上昇量に対してそれぞれ予測や評価を行うのは、データの計算や解析に非常に多くの時間がかかることからも現実的ではない。そのため、実際には「スケーラビリティ」という考え方に基づいて評価が行われている。スケーラビリティとは、温室効果ガスの排出シナリオにしたがって予測される世界平均気温上昇量に対して、ある要素の変化量が比例関係にあることをいう。各要素にスケーラビリティがあるかを調査することで、これまでに計算されたモデルの結果から、計算されていない気温上昇量における要素の状態を推定することが可能になる。

| (a) 年平均気温 | (b) 年間降水量 | (c) 年最大日降水量 | |

|

|||

「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」16 文部科学省による気候変動リスク情報創生プログラム(2012年度~2016年度;https://www.jamstec.go.jp/sousei/)において作成されたデータセット。多数(最大 100 メンバー)のアンサンブル実験を行うことにより、極端現象の再現と変化傾向に関する議論を可能とするデータセットである。詳細編付録A.2.4項参照。 は、工業化以前と比べて世界平均気温の上昇量が1.5°C、2°C及び4°Cの場合の気候を再現しており、日本周辺についてはこれらのデータを用いてスケーラビリティを評価することができる。例えば、日本の年平均気温は世界平均気温の約1.3倍のスピードで上昇しているが、世界の平均気温と比例関係にありスケーラビリティがあることが分かる(図 コラム2.1 (a))。この関係性から、例えば世界平均気温が3°C上昇した場合の日本の気温は、世界平均気温2°C上昇時と4°C上昇時の中間に相当する上昇量になると推定できる。降水の例では、日本全体の年間降水量は世界平均気温が上がっても変化は認められないものの(図 コラム2.1 (b))、年最大日降水量にはスケーラビリティがあると分かる(図 コラム2.1 (c))。(更なる詳細や、他の要素のスケーラビリティの有無を調査した結果は、Nosaka et al. (2020)やMatte et al. (2019)を参照していただきたい。)

一方で、スケーラビリティが無い、あるいはスケーラビリティの有無を確認できない要素については、この考えを適用することはできない。この場合、計算されている変化量のうちどの値を用いるかは気候変動対策の政策決定に委ねられる。例えば、生命の危機を回避するための施策は最大のものを用い、施設で対応するための施策は平均値が用いられることがある。