2.気候変動に関する諸要素の変化と日本における変化のまとめ

本報告書では、気温、降水、海水温及び海面水位などの要素ごとに、気候変動に関する観測結果と将来予測についてまとめている。各章の1節目(4-1など)で、観測データから得られた過去から現在までの変化(観測結果)を、2節目(4-2など)で、気候モデルを用いて予測した将来変化(将来予測)を概説している。また、本報告書の内容に関連した話題として、コラムを8つ設けて解説している。

この章では、本報告書を理解する手助けとなるよう、これらの要素がどのように相互作用し変化するのか、また日本における過去から将来までの変化について、図表とともに概要を示す。

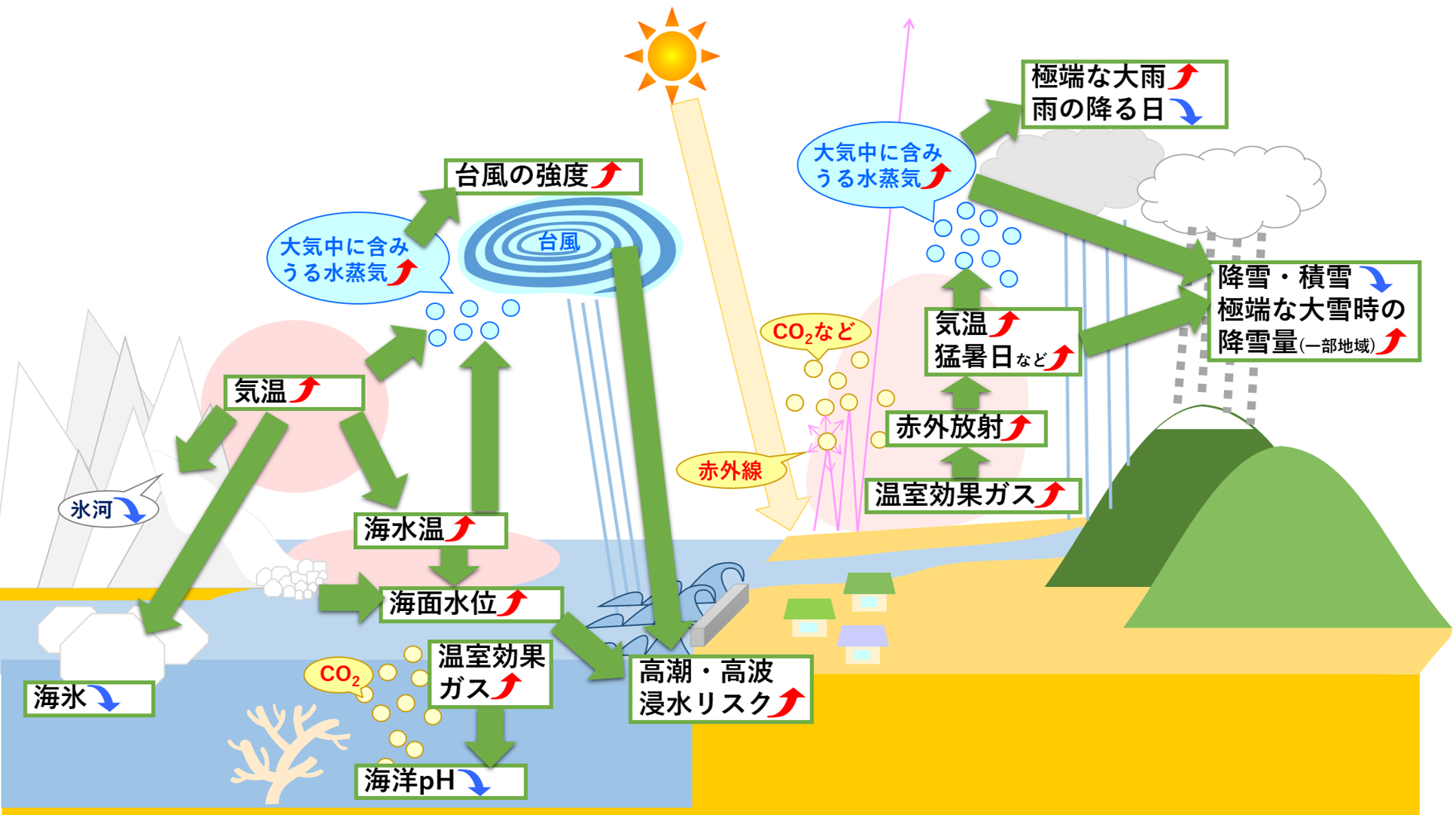

気候変動に関する諸要素の変化

本節では、気温、降水、海水温及び海面水位などの要素の変化の関係についての概要を示す(【数字】は関連する本編記事の章番号)。概要を図示した図2.1も併せて参照していただきたい。

- 18世紀中頃の工業化以降の人間活動に伴い、大気中の温室効果ガス濃度は増加し続けている。地表面は太陽からの日射を吸収すると同時に、上向きに赤外線を放出する。大気中の温室効果ガスには、太陽からの日射は透過する一方で、この赤外線を吸収し再放出することで地表面へ戻す働き(温室効果)がある。このため、大気中の温室効果ガスが増加すると大気からの下向き赤外放射量は増加する【3】。

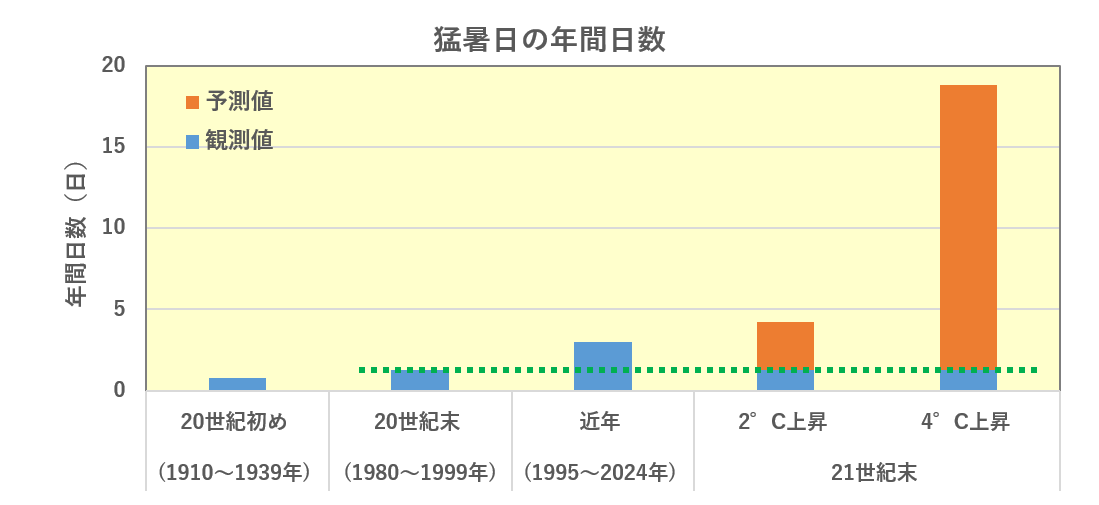

- 下向き赤外放射の増加により地上の気温は高くなり、また、海洋上よりも大陸上で、特に北半球では緯度が高い地域ほど大きく昇温する傾向がある。平均気温の上昇に伴い、日本国内では猛暑日といった極端に暑い日も増加する【4】。

- 気温の上昇に伴い、雨の降り方も変化する。気温が高いほど大気が含むことができる水蒸気の量が増加するため、短時間に集中的に降る極端な大雨の発生頻度や強度が増加する一方、雨の降る日は減少する。しかし、年単位など長い期間でみた総降水量としては、降水にならず水蒸気のまま大気中に保持されやすくなることや、それらに加えて大気の流れが変わることによる影響も受けるため、日本国内でその長期間の変化傾向に関する予測は難しい【5】。

- 気温が上昇し、雪ではなく雨として降ることが増える結果、日本国内では降雪量や積雪量が減少する地域が多い。しかし、平均的な降雪量が減少したとしても、本州の山間部等の一部地域では、極端な大雪時の降雪量が増加する可能性はある【6】。

- 海洋は、温室効果ガスの増加により地球に蓄積した熱エネルギーの約90%を取り込んでおり、海面付近だけでなく海中の深いところでも水温が上昇する【8】。

- 台風(熱帯低気圧)は、海面から供給される水蒸気をエネルギー源としている。海水温の上昇に伴い、供給される水蒸気量が増えるため、日本付近の台風の強度が強くなる可能性がある。しかし、熱帯低気圧の発生数を決定づける理論やメカニズムは確立されておらず、また、不確定な要素も多いため、台風の発生数や日本への接近・上陸数の変化についての予測は難しい【7】。

- 海水自体が温まり膨張する効果と、気温の上昇により引き起こされる陸氷(氷床、氷河等)の融解を主要因として、長期的に海面水位が上昇する【9】。また、オホーツク海の海氷は減少する【10】。

- 台風の強化によって、台風の接近・上陸時には、より深刻な高潮・高波が引き起こされる可能性があり、海面水位の上昇と相まって浸水リスクが大きくなることが危惧される【11】。

- 人間活動によって大気中へ排出された二酸化炭素の約4分の1は海洋に吸収されている。海水中で二酸化炭素は炭酸として作用するため、弱アルカリ性である海水の水素イオン濃度指数 (pH)が低下する(海洋酸性化)【12】。

日本における過去から将来までの変化

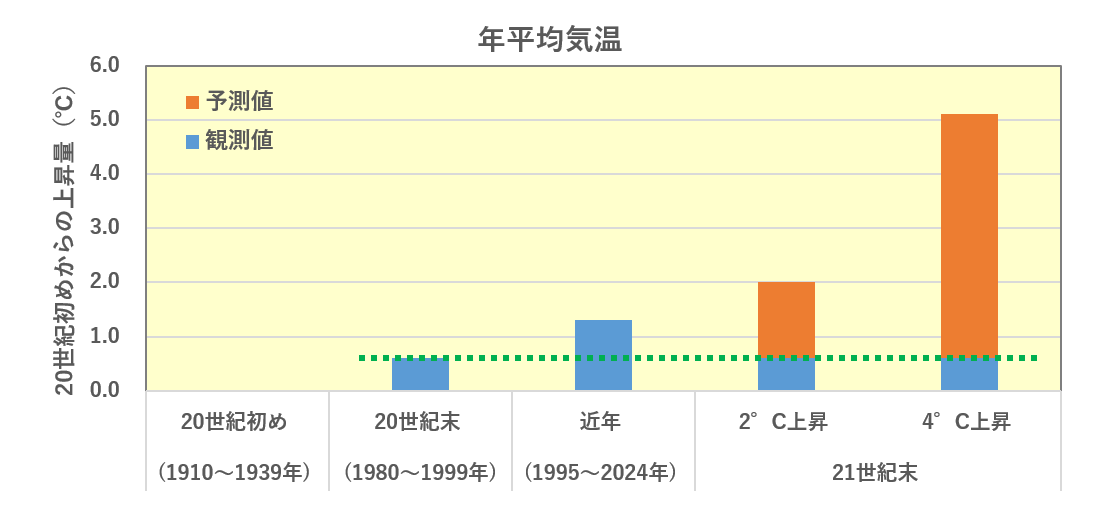

ここでは、気候変動を表す代表的な要素について、各章に挙げた情報を基に、過去から将来までを一覧としてまとめた。予測値については、20世紀末までの観測結果に、気候モデルで得られた将来予測を加えて算出したものである。こうした観測結果と将来予測を連続的に示す方法は、IPCC第6次評価報告書でも用いられている(IPCC, 2021; Figure SPM.8)。

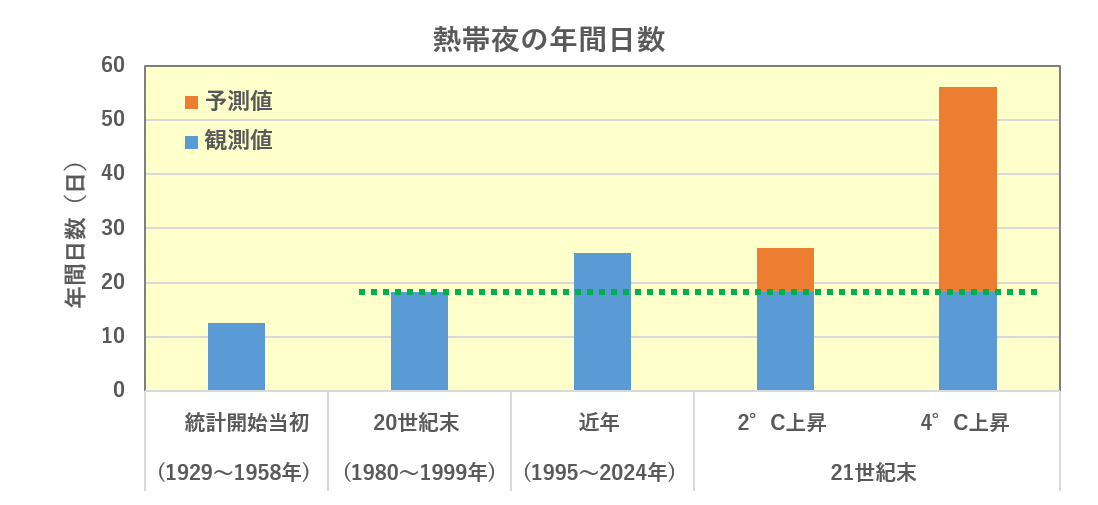

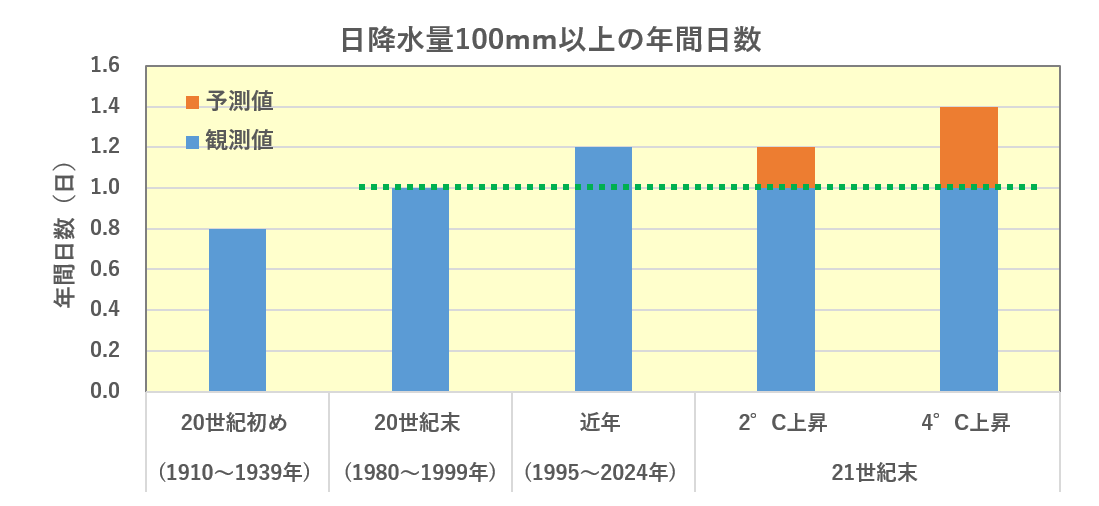

表2.1に、日本における20世紀初め、20世紀末、近年及び21世紀末(2°C/4°C上昇シナリオ)における気温、降水及び海洋の各要素の値を示す。また、これらをグラフにしたものを図2.2に示す。過去からの変化を概観するため、観測データが存在する初期の値である20世紀初め(1910~1939年、熱帯夜のみ統計開始当初の1929~1958年)の30年平均値を基準とし、20世紀末及び近年の観測値

(括弧内で示した期間における平均値) 14

「日本の気候変動2025」素材集(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/

ccj/2025/sozai/sozai_index.html)から提供するデータを用いて算出することが可能。各要素の値は年々変動の影響を除去するため20年又は30年平均した値であるが、完全に除去できているわけではないことに注意。データの平均を求めた期間の年数は次のとおり。

20世紀初め及び近年の観測データは、気象庁が観測データから平均値(平年値等)を求める際に用いる30年間を用いた。20世紀末の観測データは、将来予測モデルにおける20世紀末の値と比較可能にするため、将来予測モデルで設定されている20年間を用いた。

の変化と、

21世紀末に予測される変化 15

将来予測データの期間は、用いた将来予測モデルにおいて実験期間として設定されている20年間である。

を掲載した。例えば、20世紀初めを基準とした年平均気温の上昇量は、20世紀末には+0.6°C、近年では+1.3°Cだった。そして、21世紀末(2076~2095年)には2°C上昇シナリオ(RCP2.6)で+2.0°C、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では+5.1°Cにまで上昇する予測となっている(図2.2(a))。なお、「2°C上昇シナリオ(RCP2.6)」や「4°C上昇シナリオ(RCP8.5)」に基づく日本の気温上昇が必ずしも2°Cや4°Cとはならない(例えば4°C上昇シナリオに基づく日本の予測結果が+5.1°Cになっている等)のは、シナリオ名の2°Cや4°Cが世界平均での気温上昇量を示しているためである。

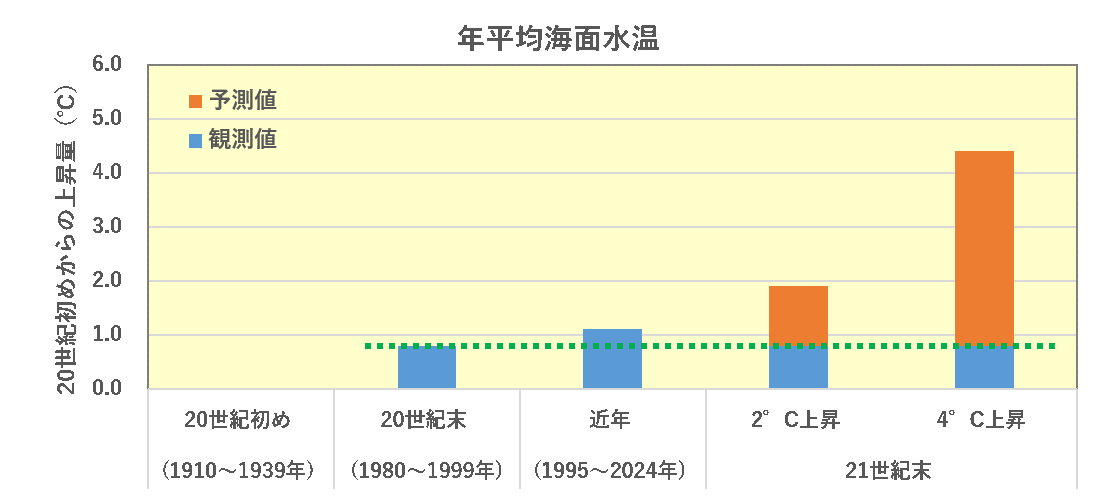

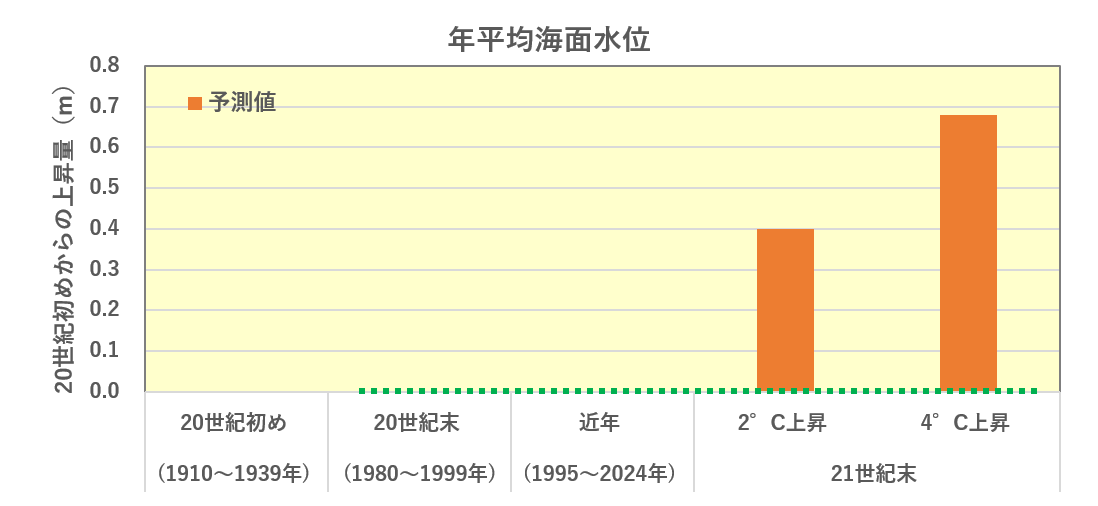

海洋に関しても海面水温や海面水位の過去から将来の変化を掲載している。海面水温は気温と近い変化が見られている(図2.2(e))。海面水位は近年までの変化傾向は確認できないが、21世紀末には2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)で0.40 mの上昇、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)では0.68 mの上昇が予測されている(図2.2(f))。

表2.1 日本における過去から将来までの変化

日本における20世紀初め、20世紀末、近年及び21世紀末(2°C/4°C上昇シナリオ)における各要素の値を示す。21世紀末の値は、20世紀末の値(観測結果)に気候モデルの20世紀末(用いた将来予測モデルでは「現在気候」と表記している。)からの変化量を加算又は乗算したもの。例:0.6°C(20世紀初めから20世紀末までの変化)+1.4°C(2°C上昇シナリオにおける20世紀末から21世紀末までの変化)→2.0°C(20世紀初めから21世紀末までの変化)。21世紀末予測の括弧内は、将来気候の期間及び20世紀末からの変化量を示す※1。

| 要素 | 20世紀初め (1910~1939年) |

20世紀末 | 近年 (1995~2024年) |

21世紀末 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2°C上昇 シナリオ |

4°C上昇 シナリオ |

|||||

| 気温※2 | 年平均気温の変化 | (基準) | +0.6°C (1980~1999年) |

+1.3°C (参考:東京における年平均気温は+2.8°C)※2 |

+2.0°C (2076~2095年) |

+5.1°C (2076~2095年) |

| 猛暑日の年間日数 | 0.8日 | 1.3日 (1980~1999年) |

3.0日 (参考:東京における日数は7.0日)※2 |

4.2日 (2076~2095年) |

18.8日 (2076~2095年) |

|

| 熱帯夜の年間日数 | 12.5日 (熱帯夜のみ1910~1939年ではなく1929~1958年) |

18.2日 (1980~1999年) |

25.4日 (参考:東京における日数は31.9日)※2 |

26.4日 (2076~2095年) |

56.2日 (2076~2095年) |

|

| 降水※2 | 日降水量100mm以上の年間日数 | 0.8日 | 1.0日 (1980~1999年) |

1.2日 (参考:東京における日数は1.2日) |

1.2日 (2076~2095年) |

1.4日 (2076~2095年) |

| 海洋 | 年平均海面水温の変化 | (基準) | +0.83°C (1986~2005年) |

+1.19°C | +1.96°C (2081~2100年) |

+4.28°C (2081~2100年) |

| 年平均海面水位の変化 | (基準) | 0.0 m (1986~2005年) |

0.0 m | +0.40 m※5 (2081~2100年) |

+0.68 m※5 (2081~2100年) |

|

※1:将来予測モデルでは、20世紀末から21世紀末の差で変化量を評価しているが、近年と21世紀末の変化量は評価していないことに注意。また、気温及び降水の20世紀末からの変化量は、各々表4-2.1、表5-2.1に記載されている20世紀末からの変化量(日本全国のデータから算出)を用いていることに注意。

※2:観測結果に基づく気温は、本編4-1 (2) 及び (3) に示す都市化等による環境の変化が比較的小さい全国の15地点又は13地点の平均値を示しているが、東京における近年の気温には、都市化による気温上昇の影響が全国平均値より大きく現れていると考えられる。また、東京では、2014年の観測場所の移転に伴い、気温の低下や熱帯夜の日数に減少が認められるが、表中の年平均気温は移転の影響を補正した値を、猛暑日及び熱帯夜の日数は補正のない値を、参考値として掲載している。観測結果に基づく降水量は、本編5-1(1)に示す全国51の観測地点の平均値を示している。

※3:都市化の影響は含まれているが、都市の変化(都市化率の変化)に伴う影響は含まれていない。

※4:東京における値は、将来予測モデルの再現性等の観点から信頼性が十分ではないため記載していない。

※5:将来予測に不確定な要素が多いため、第9章では可能性の幅(17~83%)の範囲も記載している。

※6:氷床の融解による影響等、不確定な要素が特に多い現象も考慮した評価。発現した場合の影響が非常に大きいため、記載している。

(a)

|

(b)

|

(c)

|

(d)

|

(e)

|

(f)

|

表2.2に、日本における極端な気象現象(極端現象)の過去から将来までの変化を示す。極端現象については、特に工業化以前に相当する年代では評価するのに十分な国内の観測データが揃っていないことから観測データは使用せず、全て 「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」16 文部科学省による気候変動リスク情報創生プログラム(2012年度~2016年度;https://www.jamstec.go.jp/sousei/)において作成されたデータセット。多数(最大 100 メンバー)のアンサンブル実験を行うことにより、極端現象の再現と変化傾向に関する議論を可能とするデータセットである。詳細編付録A.2.4項参照。 を使用した大気モデル実験によるシミュレーション結果を用いて評価した。例えば、 「非温暖化」 17 実際には、1981~2010年の過去実験シミュレーションを、地球温暖化の影響を取り除いた上で実施した結果であり、工業化以前の気候に相当する。 の状態では100年に一回しか発生しないような高温現象が、20世紀末(1981~2010年)では100年に10回程度、工業化以前より2°C/4°C上昇したと想定される気候状態では、それぞれ100年で67回/99回の頻度となっており、4°C上昇した場合にはほぼ毎年発生するような頻度といえる。また、頻度だけでなく強度についても、気温及び降水それぞれで、増加量や増加率が高まっていることが分かる。

表2.2 過去から将来までの極端現象の変化

大気モデル実験により評価した、日本における極端な気象現象(極端現象)の変化を示す。「2°C上昇」/「4°C上昇」は、特定の期間やシナリオではなく、世界平均気温が工業化以前より2°C/4°C上昇したと想定される気候状態を指す。降水は日降水量から定義した。

| 要素 | 非温暖化 (工業化以前に相当) |

20世紀末 (1981~2010年) |

2°C上昇 | 4°C上昇 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 気温 | 100年に一回の 極端な高温の頻度 |

一回 (基準) |

10回 | 67回 | 99回 |

| 100年に一回の 極端な高温の強度 |

(基準) | +1.1°C | +2.9°C | +5.9°C | |

| 降水量 | 100年に一回の 極端な降水の頻度 |

一回 (基準) |

1.5回 | 2.8回 | 5.3回 |

| 100年に一回の 極端な降水の強度 |

(基準) | +6% | +17% | +32% | |

※ 観測データに基づいて推定した 100年に一回等の極端な降水(日降水量)の情報は、気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/riskmap/index.html)から公表している。

この推定値は、1976~2023年の観測データに基づき、概ね上表の「20世紀末」の値に相当する。ただし、限られた期間の観測に基づく値であるため、個々の地点の値ではなく、周辺の複数の地点を含むより広い範囲の大まかな分布に着目する必要がある点に注意いただきたい。

【参考】平均気温1°C上昇の意味

世界や日本の平均気温は、工業化以前と比べて既に1°C以上上昇している。この上昇は、過去から現在までの期間の平均的な気温変化を示しており、日々の寒暖差などの変動が長期的に高温側に偏ることを意味する。

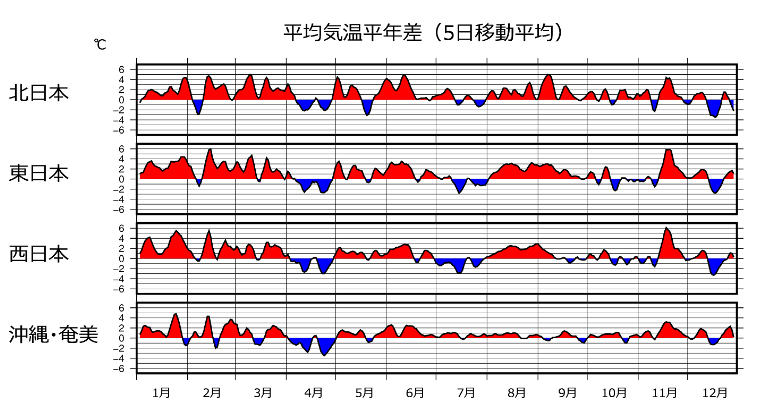

図2.3は、2020年の地域別の平均気温の平年値(1981~2010年の平均値)からの差の経過を示したものである。この年の年間を通した平均気温の平年差は各地域おおむね+1°C前後だったが、平年より気温が3°C程度低い期間がある一方で、平年より6°C近く高い地域・期間も見られる。この例と同様に、我々が感じる日々の気温の変化には、地球温暖化による気温上昇の上に短い周期の変動が重なって現れている。加えて地球温暖化による気温上昇の度合いは地域や季節等によってもばらつきがあり、これら全てを平均した結果が1°C上昇となるため、実際の日々・各地の気温の上昇量は1°Cにとどまらず、より高温の日や地域が出現することとなる。

こうした変化は極端現象の発生にも影響し、高温側への偏りは猛暑日や熱帯夜などを発生しやすくする。表2.2のシミュレーション結果でも、工業化以前の気候では100年に一回の発生頻度だった極端な高温が、20世紀末には既に10倍、つまり10年に一回程度の発生頻度にまで増加したと見積もられている。このように、1°Cの上昇量は日々の気温の分布範囲と比べて小さいものの、極端な高温を含めた一つひとつの現象に影響する。これは将来の変化においても同様であり、平均気温の1°Cの上昇には大きな意味がある、ということに注意が必要である。

また、本章前半に記載したとおり、地球温暖化等の影響による気候の変化は気温だけにとどまらない。本報告書の各章では、平均気温が1°C以上上昇した現在まで、そして将来更に上昇した場合の各要素の変化について記載しているので、併せて参照していただきたい。