12.海洋酸性化

12-1. [観測結果] 北西太平洋、日本周辺海域とも、海洋酸性化が進行している

- [世界] 化石燃料の燃焼などにより人為的に大気中に排出された二酸化炭素のおよそ4分の1は海洋に吸収されている。吸収された二酸化炭素は炭酸として作用するため、弱アルカリ性である海水の水素イオン濃度指数(pH)は低下している(海洋酸性化)。(詳細編第12章)

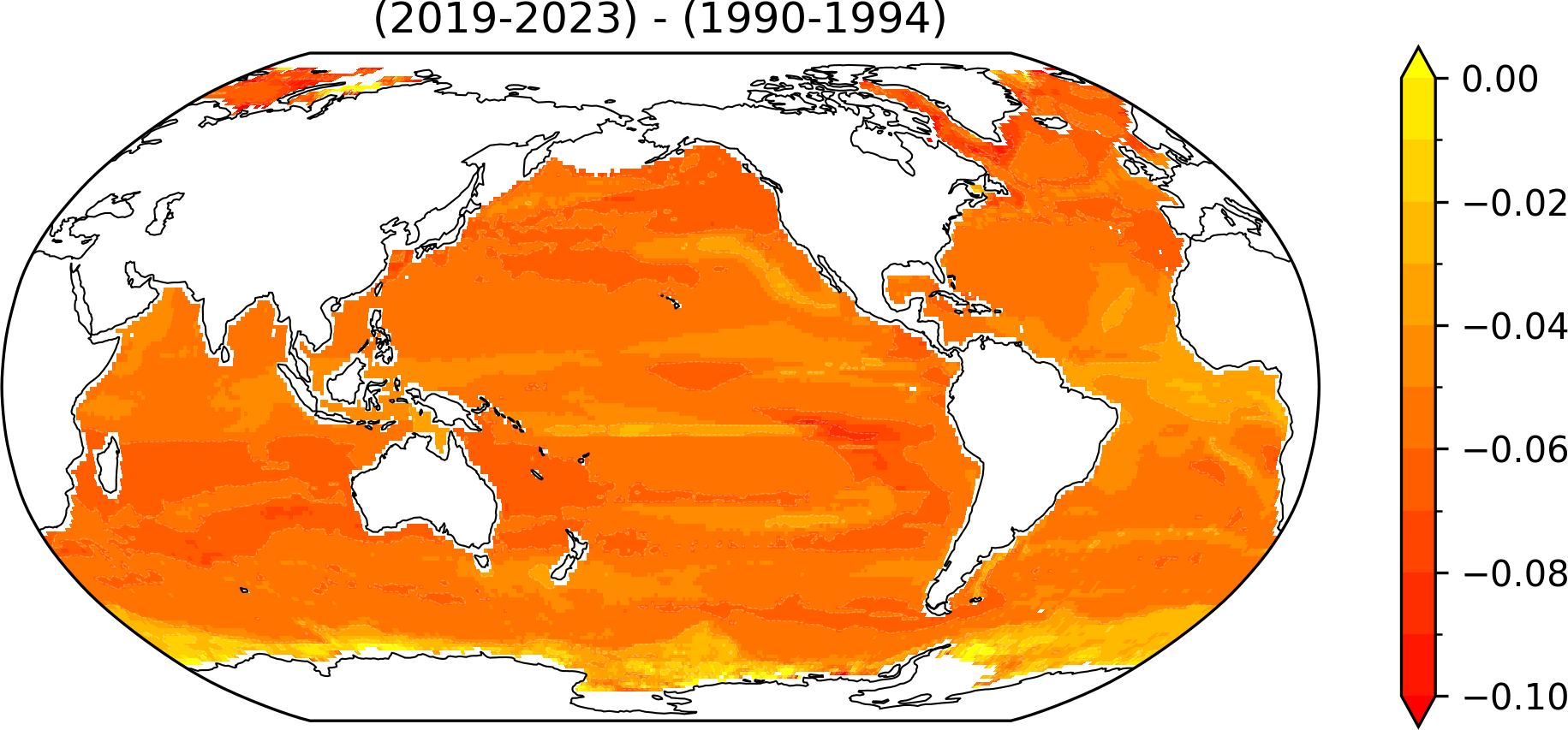

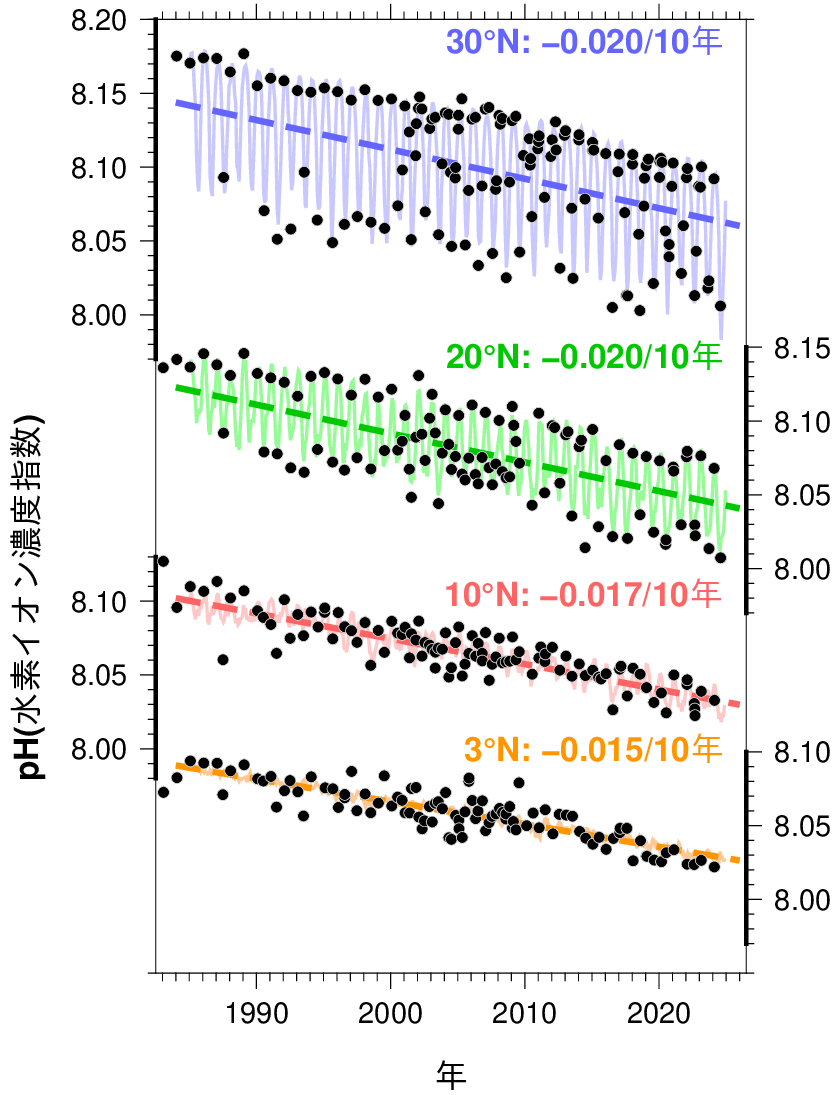

- [世界] 表面海水のpHは、工業化以降(1750年以降)現在までに0.1低下した(水素イオン濃度の25%の増加に相当)と見積もられている。1990年代以降は、10年当たりおよそ0.02の速度で低下している(図12-1.1、詳細編図12.1.2(a))。(詳細編第12章)

- [世界] 海洋酸性化はサンゴや貝類などの生物の骨格や殻の形成を困難にすることから、海洋生態系への影響が懸念されている。(詳細編第12.3.2項)

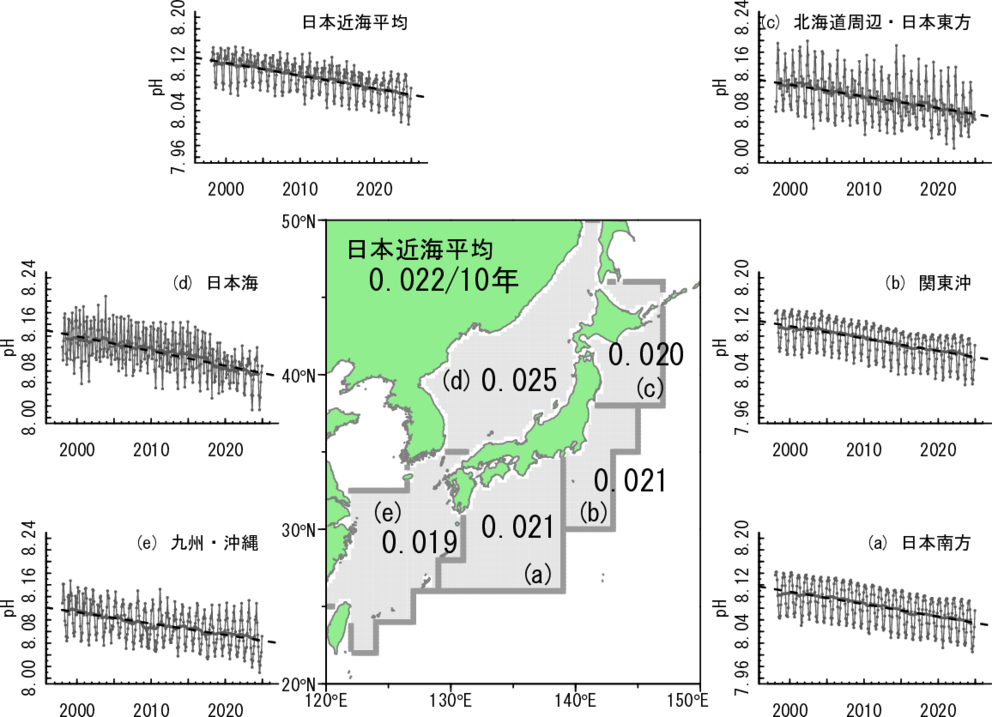

- [北西太平洋・日本] 長期にわたり海洋観測が行われている東経137度のpHの変化を見ると、全ての緯度で低下している(図12-1.2)。また、日本周辺海域のpHも、1998年から2024年までの期間で10年当たり0.022の割合で低下しており、世界平均と同程度の割合で海洋酸性化が進んでいる(図12-1.3)。(詳細編第12.2.1項)

- [日本] 日本の沿岸域では、河川や陸域の影響を受けるため海域による違いが大きいが、平均的には酸性化する傾向にある。1978年から2009年までの期間におけるpHの低下速度は、年間最小値をとる夏季で10年当たり0.014、年間最大値をとる冬季で0.024と、外洋域の観測値と同程度の値が報告されている。(詳細編第12.2.1項)

|

|

|

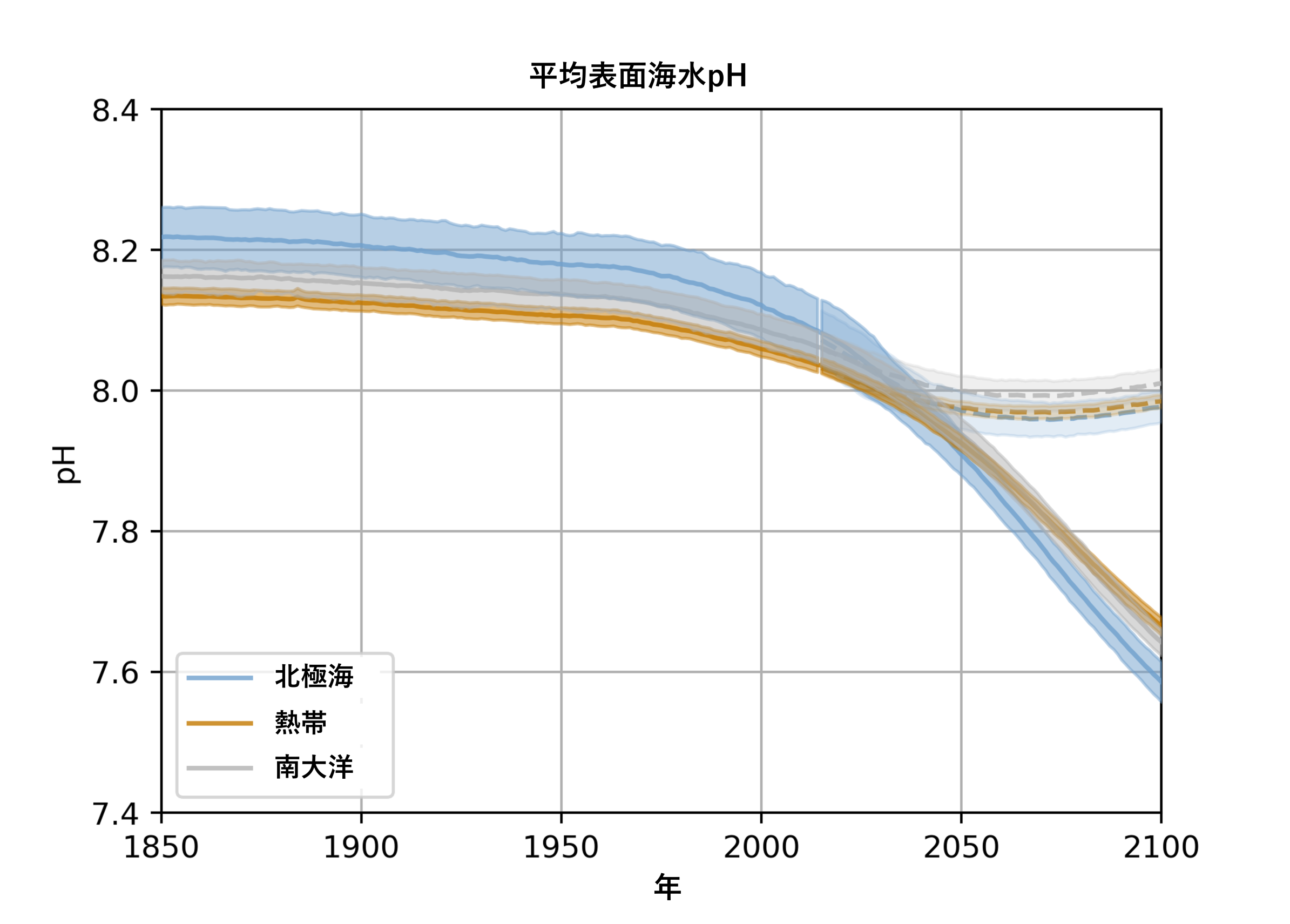

12-2. [将来予測] 海洋酸性化は今後も進行すると予測される

- [世界] 世界の表面海水pHの低下は、4°C上昇シナリオ(SSP5-8.5)では今後も進行する(確信度が高い)が、2°C上昇シナリオ(SSP1-2.6)では進行が2060年頃までには止まり、それ以上の低下は抑えられる (確信度が中程度)76 それぞれのシナリオの放射強制力(詳細編第2.3節参照)に相当する二酸化炭素濃度の変化を基に計算した。 (図12-2.1)。21世紀末(2081~2100年平均)と20世紀末(1986~2005年平均)の世界の平均表面海水pHを比較すると、2°C上昇シナリオ(RCP2.6)では 0.065(0.06~0.07)77 括弧内の範囲は、計算に使用した11のモデルが示した値の範囲である。 、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では0.31(0.30~0.32)低下する。(IPCC第6次評価報告書(IPCC, 2021); 詳細編第12.1.2項)

- [世界] 表面海水のpHの低下は地域的に一様ではなく、極域や亜寒帯域で低下が速い(確信度が中程度)。(詳細編第12.1.2項、詳細編図12.1.4)

- [世界] pHが低下すると、海洋酸性化の生物影響を評価する際に用いられるアラゴナイト飽和度(ΩA)の値も低下する(ΩAについては、【参考】を参照)。このΩAの低下も地域的に一様ではなく、低下速度は熱帯域や亜熱帯域で大きいものの(確信度が中程度)、サンゴ礁への重大な影響が顕在化する目安となる3を下回るのは、元々ΩAが低い高緯度域が先となる。4°C上昇シナリオ(RCP8.5)の場合、2060年までには、熱帯域や亜熱帯域を除く広い海域で年平均のΩAが3を下回る(確信度が中程度)。(詳細編第12.1.2項、詳細編図12.1.5)

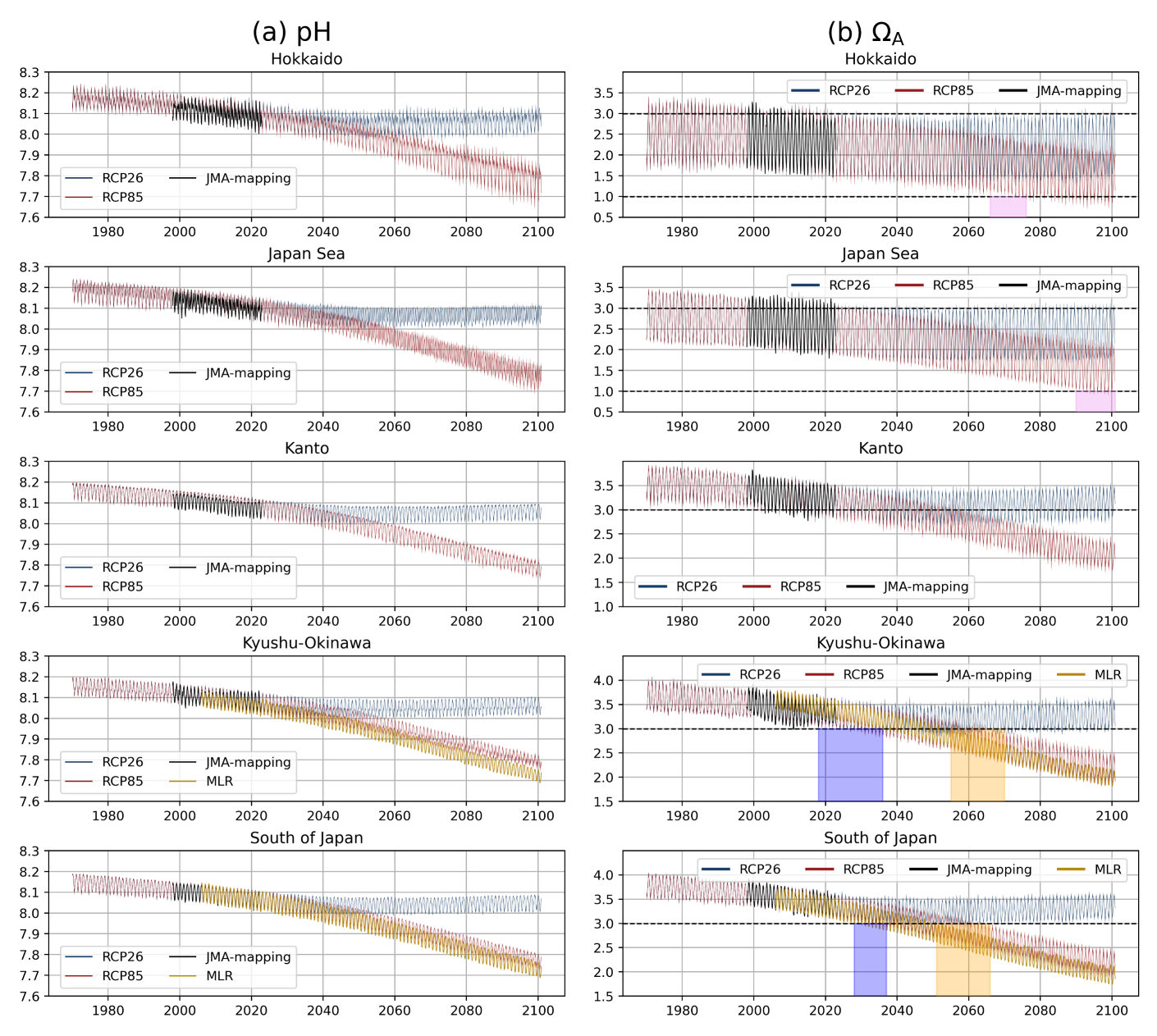

- [日本] 日本周辺海域では、2°C上昇シナリオ(RCP2.6)では、2060年頃までに海洋酸性化の進行が止まり(確信度が中程度)、20世紀末(1986〜2005年の平均)と比較して、pHは0.06〜0.09の低下にとどまる(図12-2.2)。一方、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)の場合には、21世紀を通じて海洋酸性化が進行し(確信度が高い)、21世紀末(2081〜2100年の平均)には、pHが0.29〜0.36低下する(図12-2.2)。これらは世界平均とほぼ同様の進行度合いである(確信度が中程度)。(詳細編第12.2.2項)

- [日本] 4°C上昇シナリオ(RCP8.5)の場合は、九州・沖縄周辺や日本南方では、2030年代には季節的にΩAが3を下回り始め、2060年代には年間を通じて3を下回るようになる。また、日本海や北海道周辺・日本東方海域では、21世紀末には季節的にΩA < 1、すなわちアラゴナイトが未飽和になる予測もある(図12-2.2)。(詳細編第12.2.2項)

【参考】アラゴナイト飽和度(ΩA)

サンゴのように、主にアラゴナイト(炭酸カルシウムを主成分とする鉱物)で形成されている骨格を持つ生物に対する海洋酸性化の影響の指標にはpHよりΩAが用いられることが多い。ΩAが1を下回るとアラゴナイトは化学的に溶解するため、生物がアラゴナイトの骨格を形成するのが困難になる。また、1以上であっても、ΩAが低下すると成長速度に悪影響が出る。現在のサンゴ生息域はΩAが3以上の海域とほぼ一致するため、本報告書ではΩA = 3をサンゴの成長に影響が出始める閾値として用いた(詳細編第12.3.2項)。

【コラム6】大気循環、海洋循環

大気循環や海洋循環の変化は気象や海洋に影響をもたらす。そのため、気候モデルによる予測結果や信頼性を適切に解釈するには、これらの変化についても考慮する必要がある。以下に、その概要を示す。なお、大気循環については詳細編第13章、海洋循環については詳細編第14章により詳しい説明がある。

大気循環

アジア地域の広範囲はアジア・モンスーンと呼ばれる季節風の影響を受ける。冬季には、日本を含む東アジア地域では、ユーラシア大陸から太平洋に向かう北西風が卓越する。これは、冬季に低温となるシベリア付近を中心に発達するシベリア高気圧と、アリューシャン近海で発達するアリューシャン低気圧の間の気圧差によってもたらされるものである。なお、両者が発達し、地上付近では日本の西で高気圧、東で低気圧となる気圧配置は「冬型の気圧配置」と呼ばれる。この北西風によりユーラシア大陸上の冷たく乾燥した大気が南東方向へ移動する際、相対的に温かい日本海上を通過すると、水蒸気の供給を受けて雪雲が発生し、日本海側の地域では雪が多く観測される。ただし、北海道や本州の山々を越えて吹きおろす大気は乾燥しているため、太平洋側の地域では晴れて乾燥した天気となる。一方、夏季には、海洋と比べて温まりやすいユーラシア大陸は相対的に低圧部となり、これに向かって海洋から風が吹き込むため冬季とは風向が逆転する。日本付近では、太平洋高気圧に伴う南寄りの風が卓越し、この風によって南の海上から湿った空気が供給されるため、大雨が発生しやすくなったり、晴れても湿度が高く蒸し暑くなったりする。

地球温暖化に伴う大気循環の変化は、このような日本の気候にも影響を与える。例えば、気象庁気象研究所が開発した気候モデルによると、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では、今世紀末には、冬季のアリューシャン低気圧の位置が20世紀末と比べて北寄りに位置すると予測されている(詳細編第13.2.1項、確信度は高い)。これにより日本付近、特に東・西日本では東西の気圧差が20世紀末と比べて小さくなるため、ユーラシア大陸から太平洋に向かう北西風が弱まり(つまり、冬型の気圧配置が弱まり)、冬季の降水量に影響が及ぶと考えられる。地域的な予測であるため不確定な要素は多いものの、例えば北陸地方や中国地方の冬季の降水量は、4°C上昇シナリオ(RCP8.5)では減少すると予測されている(詳細編第5.2.2項)。

海洋循環

地球温暖化の進行に伴う長期的な大気の状態の変化は、海洋循環にも変化を及ぼす。日本付近を流れる黒潮は、北太平洋の亜熱帯域を時計回りに流れる海洋循環の一部で、東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸を沿いながら、房総半島沖を東に流れる。黒潮によって大量の水や熱が低緯度域から中緯度域へ運ばれることから、黒潮の流路変動は日本付近の海水温や気候に大きな影響を与え、さらに、海洋生物の生息域や日本沿岸の潮位を変化させる要因のひとつとなる。

海洋循環の変化によって水温や塩分の分布が影響を受けるのはもちろんのこと、海水温の上昇により大気中から海洋中へ酸素が溶けにくくなることや、海洋表層から深層への混合が弱まることなどによる溶存酸素量の減少(貧酸素化)の進行が懸念されている。さらに、海洋の温暖化・低塩分化によって光や栄養塩の分布が変わることで、主に植物プランクトンが担う海洋の一次生産への直接的な影響も考えられる。実際に、日本近海も含め(詳細編第14.2.1項(2))、世界の多くの海域で貧酸素化が観測されており、多くの海洋生物の生息域が影響を受けている可能性が指摘されている。

【コラム7】気候変動適応法及び気候変動影響評価報告書について

環境省 地球環境局 総務課 気候変動科学・適応室

気候変動への適応を推進することを目的として、2018(平成30)年6月に気候変動適応法(以下、「適応法」)が公布され、同年12月1日に施行された。本法では、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、情報基盤の整備、地域での適応の強化、国際協力の推進や事業者等の取り組み促進等が定められている。また、熱中症対策を一層推進するため、2023(令和5)年4月に改正適応法が成立した。

図 コラム7.1 気候変動影響評価報告書 (2020(令和2)年12月) |

適応法においては、最新の科学的知見を踏まえ、おおむね5年ごとに、気候変動影響評価報告書を作成・公表し、その結果等を踏まえて、気候変動適応計画を変更することとしている。

2020(令和2)年12月に公表した『気候変動影響評価報告書』(本コラム内では以下、「本報告書」)は、「総説」と「詳細」の2冊構成となっている。「総説」では、各分野における気候変動影響の概要に加えて、『日本の気候変動2020』等の知見に基づく気温や降水量などの観測結果と将来予測、影響の評価に関する今後の課題や現在の政府の取り組みを記載しており、「詳細」では、各分野における気候変動影響に関する詳細な情報を記載している。

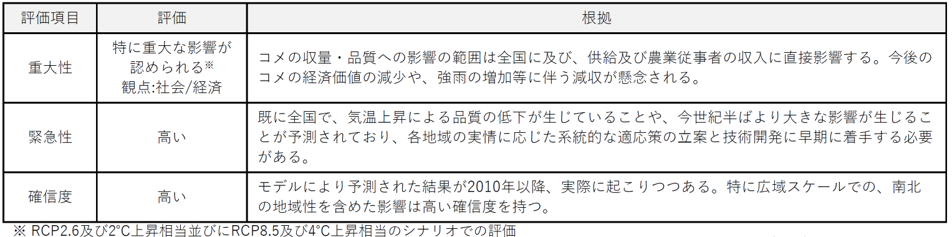

本報告書では、気候変動が日本にどのような影響を与えうるのかについて、科学的知見に基づき、7 つの対象分野(農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活)について、分野を細分化した71項目を対象として、「重大性」(影響の程度、可能性等)、「緊急性」(影響の発現時期や適応の着手・重要な意思決定が必要な時期)、「確信度」(情報の確からしさ)の3つの観点から評価を行った(表 コラム7.1参照)。

また、本報告書では、各項目で、「気候変動による影響の要因」「現在の状況」「将来予測される影響」「重大性・緊急性・確信度の評価と根拠」をまとめている。以下に例として、農業・林業・水産業分野の水稲に関する気候変動影響評価の概要について示す。

農業・林業・水産業分野の水稲に関する気候変動影響評価の概要

(出典:『気候変動影響評価報告書(概要版)』をもとに作成)

(気候変動による影響の要因)

(現在の状況)

(将来予測される影響)

(重大性・緊急性・確信度の評価と根拠)

本報告書は、気候変動適応計画の変更や、地方公共団体及び事業者による気候変動影響の把握や適応策の検討等に活用されることを想定しており、2020(令和2)年12月に公表した本報告書等を踏まえて、2021(令和3)年10月には気候変動適応計画の見直しを実施した。次期報告書については、最新の科学的知見を踏まえ、2025(令和7)年度に作成・公表する予定である。

【コラム8】地域気候変動適応センターにおける取り組み ~埼玉県の例~

埼玉県環境科学国際センター

2018年12月に気候変動適応法が施行され、都道府県と市町村は、地域気候変動適応センター(以下「適応センター」という)の設置と、地域気候変動適応計画の策定を努力義務として負うことになった。埼玉県では、法の施行に合わせ日本で最初の地域気候変動適応センター(埼玉県気候変動適応センター)を埼玉県環境科学国際センターに設置した。県適応センターの運用は環境科学国際センターの温暖化対策担当の研究員が主に担っている。

気候変動に対する適応策を計画・実施するには、県内における温暖化の実態把握やその影響、将来予測などの気候変動情報が不可欠である。県適応センターでは、現在や将来の気象データなどを様々なチャンネルから収集して整理するとともに、多様な手段を通じて情報提供している。

情報収集のチャンネルとしては、国立環境研究所に設置されている国の気候変動適応センターが運用する

A-PLAT79

https://adaptation-platform.nies.go.jp/

があるが、埼玉県のみに特化した気候変動情報としては、

『日本の気候変動2020』の都道府県版リーフレット80

https://www.data.jma.go.jp/tokyo/

shosai/chiiki/kikouhenka/leaflet2025/

pdf/saitama-l2025.pdf(『日本の気候変動2025』を基にしたリーフレット『埼玉県の気候変動』へのリンク)

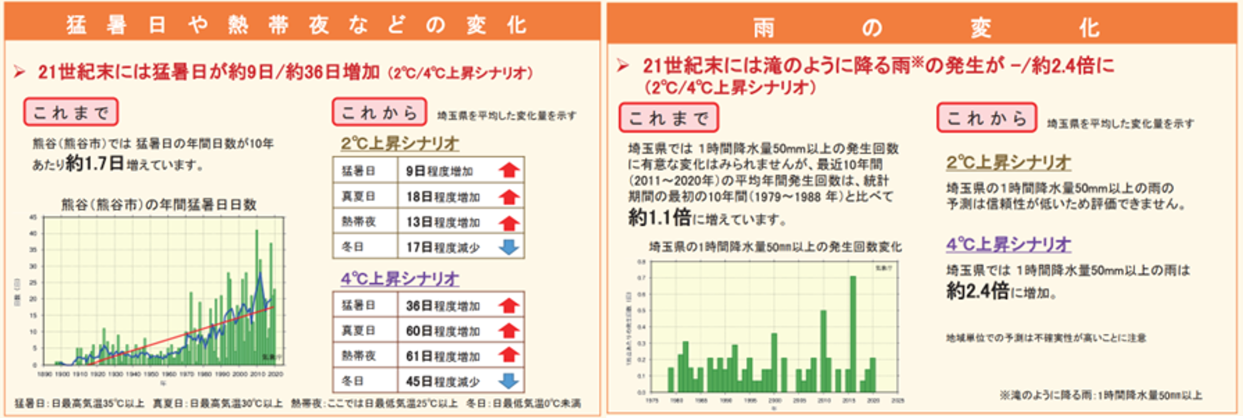

を活用している(図コラム8.1)。このリーフレットには、県ごとの過去から現在の気温や降水の変化傾向に加えて、将来予測データも分かりやすくまとめられており、県のニーズに沿った細やかな情報であるために多くの場面で活用できる情報である。具体的な活用事例としては、県地球温暖化対策実行計画(第2期)の作成や、県民からの要請に応じて適応センターの研究員が実施する地球温暖化に関する出前講座の基礎資料として利用している。

情報提供の手段としては、県適応センターのwebサイト「SAI-PLAT」がある(図コラム8.2)。このサイトでは、気象庁HPから収集した県内のアメダス地点の気温や降水量データを整理してグラフ化しての掲載や、県内で実施されている適応策の事例を掲載することを通じて普及啓発を行っている。また、県適応センターが主催するサイエンスカフェ等の催し等の周知を実施している。

埼玉県では、県と市町が共同で適応センターを設置するという全国的にも珍しい取り組みを行っている。2024年6月現在、県内の17市町と共同設置し、市町村の適応センター機能も担っている。最近では、温暖化の周知を図るためのポスター作成や、打ち水イベントなどの普及啓発イベントを市町の適応センターと共同開催し、県だけでなく市町における適応策の推進を目指している。また、「SAI-PLAT」内に市町村適応センターのページを作成し、市町村適応センターの取り組み等に関しても情報発信を行っている。

しかし、市町村のニーズ全てに合致する情報提供は時として難しいことがある。市町村の地域気候変動適応計画の策定時には、先方から各市町における将来気候情報の提供を求められることが多々あるが、リーフレットでは地方気象台がある熊谷のみの情報にとどまっている。今後は、より細やかな市町村スケールの将来予測データが作成、提供されることを期待している。