気候系監視速報 ~気候系の診断情報~

気象庁では、世界各地で起こった異常気象、それをもたらしたと考えられる大気大循環、海洋の状態等気候系を監視しています。これらの監視結果に基づき、月々の気候系の特徴をとりまとめた「気候系監視速報」を作成しています。 なお、年間の異常気象・天候や気候系の特徴に関する総合的な情報は「気候変動監視レポート」をご覧ください。 ※「気候系監視速報」は、利便性向上のため、2025年5月号(2025年6月発表)より、従来のPDF形式からウェブサイト形式に変更して掲載しています。

気候系の特徴(2026年1月)

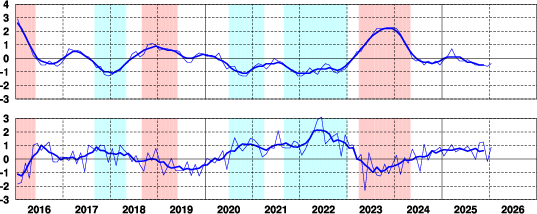

- 海面水温は(図7)、太平洋熱帯域では、西部で顕著な正偏差、中部~東部は負偏差で、先月よりも弱まりながらもラニーニャ現象時に特徴的な偏差分布が続き、NINO.3は-0.4℃だった(図8)。北太平洋中緯度および北大西洋亜熱帯域も顕著な正偏差だった。

- 熱帯の対流活動は(図9)、海洋大陸~太平洋西部の10°S帯と20°N帯で顕著に活発で、インド洋赤道域は顕著に不活発だった。熱帯季節内変動は、中旬に太平洋西部で振幅が大きくなり、月末に南米まで東進し、月平均の大規模発散は波数1で太平洋が発散域となった。

- 熱帯域の対流圏の循環は、上層では(図11)、南北両半球対の高気圧性循環偏差が海洋大陸~太平洋西部で、低気圧性循環偏差が太平洋中部~東部でみられた。下層では(図12)、インド洋東部~太平洋西部で南北両半球対の顕著な低気圧性循環偏差がみられた。海面気圧は(図8)、インド洋と太平洋中部~東部の赤道域で正偏差、太平洋西部で負偏差となり、南方振動指数は+0.9だった。フィリピンの東海上では負偏差が明瞭だった。

- 北半球の帯状平均した偏西風は(図14)、亜熱帯ジェット気流は北偏し、寒帯前線ジェット気流は南偏し、35~50°N帯で強かった。

- 500hPa高度では(図13)、極渦はカナダ東部と極東に分裂し、グリーンランド、東シベリアではブロッキング高気圧が発達し、高緯度は正偏差が顕著だった。中緯度は波数3の偏差分布となり、極東、北米東部、ヨーロッパ西部が負偏差となった。

- 海面気圧では(図15)、負の北極振動が卓越し、高緯度は顕著な正偏差となり、シベリア高気圧はユーラシア北部で発達した。中緯度は、一部を除き概ね負偏差となり、アリューシャン低気圧は西偏してオホーツク海は顕著な負偏差に、アイスランド低気圧は南偏して南東で強く、ヨーロッパ西部では顕著な負偏差となった。日本付近の冬型の気圧配置は強かった。

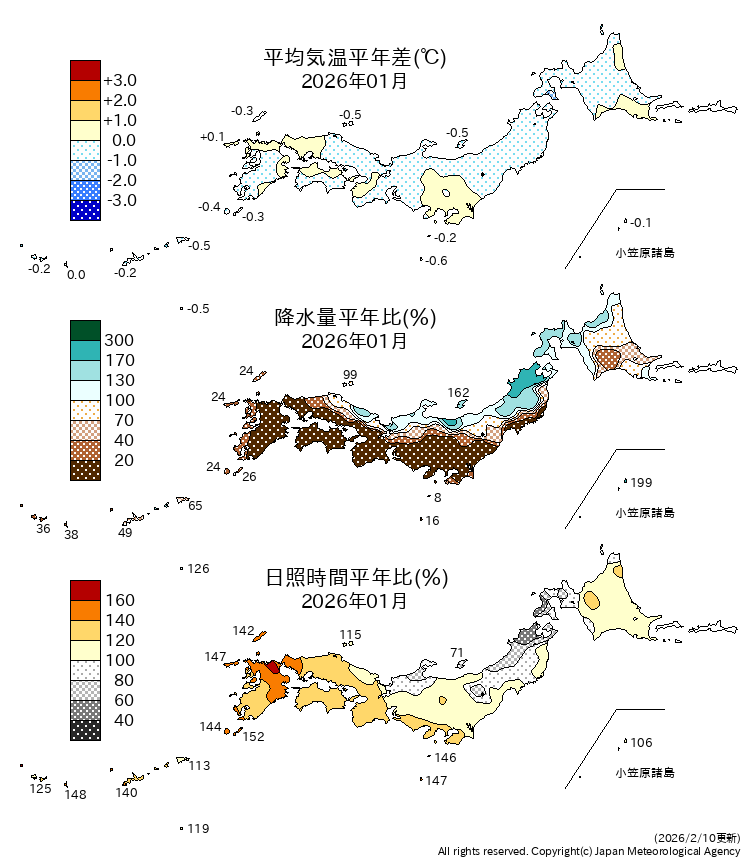

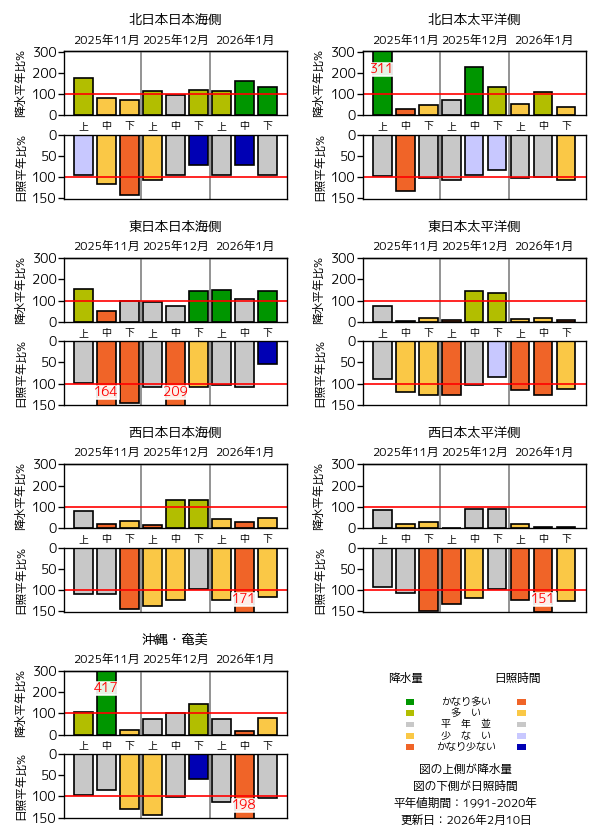

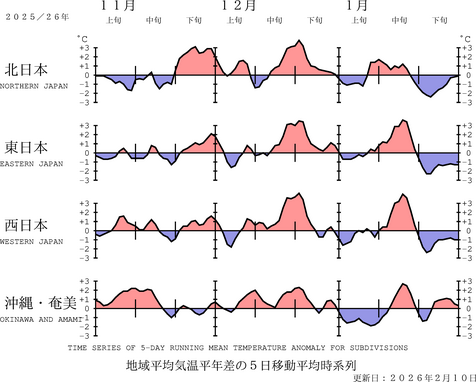

- 日本の天候は(図1)、気温は、北日本が低温だったほかは平年並で、日本の月平均気温偏差は-0.17℃だった。降水量は、北・東日本日本海側でかなり多かった。一方、東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美でかなり少なかった。日照時間は、東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美でかなり多かった。

日本の天候(図1、図2、図3、図4、日本の地域平均気候表)

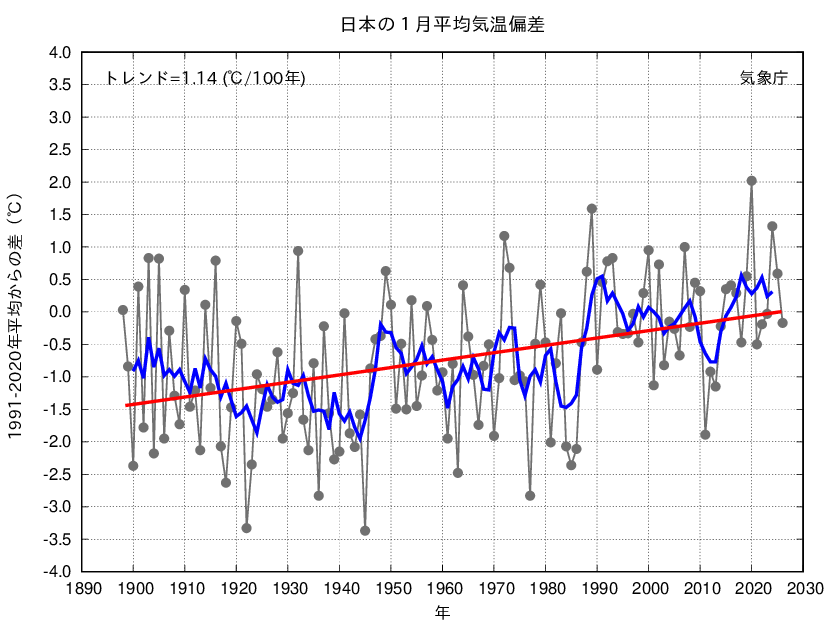

- 平均気温:北日本で低かった。また、日本の月平均気温偏差は-0.17℃であった。1月の日本の平均気温は、上昇傾向が続いており、長期的な上昇率は約1.14℃/100年である。

- 降水量:北・東日本日本海側でかなり多かった。一方、東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美でかなり少なかった。

- 日照時間:東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美でかなり多かった。

- 天候経過:上旬と下旬は冬型の気圧配置となりやすく、北・東・西日本日本海側を中心に大雪となった所があった。中旬は低気圧が頻繁に日本海から北日本を通過した。このため、北・東日本日本海側では月降水量がかなり多く、月間日照時間は少なかった。月降雪量は、北日本日本海側でかなり多く、東日本日本海側で多かった。月平均気温は北日本で低かった。一方、月を通して東・西日本太平洋側中心に低気圧の影響を受けにくかったため、東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美では月降水量がかなり少なく、月間日照時間はかなり多かった。1946年の統計開始以降の1月として、東日本太平洋側で1位の多照、西日本太平洋側で1位の少雨・多照、西日本日本海側で1位の少雨、1位タイの多照となった。北日本太平洋側では月降水量は少なく、月間日照時間は多かった。月降雪量は、北・東日本太平洋側で少なかった。

世界の天候

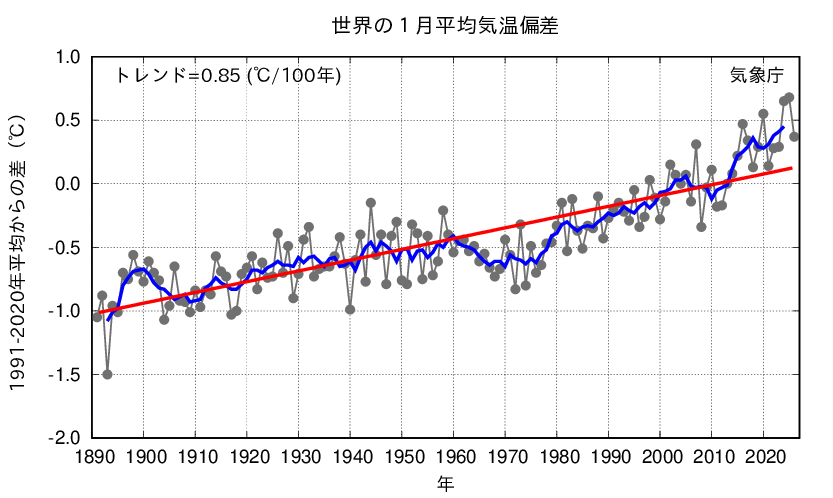

- 世界の月平均気温偏差は+0.37℃(速報値)で、1891年の統計開始以降、1月として5番目に高い値となった。1月の世界の平均気温は、上昇傾向が続いており、長期的な上昇率は約0.85℃/100年(速報値)である(図5)。

- 主な異常天候発生地域は次のとおり(図6)。

- 東シベリアとメキシコで異常高温、ヨーロッパ東部~北部で異常低温となった。

- ロシア西部~ヨーロッパ西部とジャマイカ~コロンビアで異常多雨、東日本~朝鮮半島南部、マレー半島及びその周辺、ブラジル南部~アルゼンチン北東部で異常少雨となった。

海況

- 太平洋赤道域の海面水温は、中部~東部で負偏差、西部で顕著な正偏差となった(図7)。NINO.3海域の月平均海面水温偏差は-0.5℃、基準値との差は-0.4℃だった(図8)。

- 北太平洋では、熱帯~中緯度帯の広い範囲で顕著な正偏差となった一方、南シナ海では顕著な負偏差となった。

- 南太平洋では、西部と中緯度帯の東部で顕著な正偏差となった一方、中緯度の中部で顕著な負偏差となった。

- インド洋では、赤道域を除く熱帯東部で顕著な正偏差、北西部で顕著な負偏差となった。

- 北大西洋では、熱帯の西部から中部にかけてと高緯度帯で顕著な正偏差となった。

- 南大西洋では、中緯度帯の西部を除き広い範囲で顕著な正偏差となった。

熱帯の対流活動と循環

- 対流活動は、平年と比べて、インド洋東部~太平洋西部の南緯10度帯、フィリピン付近~太平洋の北緯20度帯で活発、インド洋赤道域、西部太平洋赤道域で不活発だった(図9)。

- 赤道季節内振動に伴う対流活発な位相は、月の後半に太平洋~南米を東進した(図10)。

- 対流圏上層では、インドネシア付近で南北半球対の高気圧性循環偏差、太平洋中・東部で南北半球対の低気圧性循環偏差となった。ユーラシア大陸の亜熱帯ジェット気流に沿って波列状の偏差パターンがみられ、中国南部で高気圧性循環偏差、中東南部と日本付近で低気圧性循環偏差となった(図11)。

- 対流圏下層では、インド洋東部~太平洋西部で南北半球対の低気圧性循環偏差、太平洋中部で南北半球対の高気圧性循環偏差となった(図12)。

- 海面気圧は、インド洋、太平洋中・東部の赤道域で正偏差、太平洋西部では負偏差となり、特にフィリピンの東海上では負偏差が明瞭だった。南方振動指数は+0.9だった(図8)。

北半球の循環

- 500hPa高度(図13)より、極渦が2つに分裂し、北米東部と東アジア東部では負偏差となった。ブロッキング高気圧が発達したグリーンランド周辺と東シベリアでは顕著な正偏差となり、負の北極振動が卓越した。中緯度帯では波数3の波列状偏差パターンとなり、極東、北米東部、ヨーロッパ西部で負偏差となった。

- 200hPa風速(図14)より、帯状平均の亜熱帯ジェット気流は北偏した。極東では分裂した極渦により寒帯前線ジェット気流が南に蛇行し、日本上空では西風が強かった。

- 海面気圧(図15)は、高緯度帯では顕著な正偏差となった。中緯度帯では、アリューシャン列島の南、北米西部では正偏差、それ以外の領域では広い範囲で負偏差となり、ヨーロッパ周辺では顕著な負偏差となった。

- 850hPa気温(図16)は、グリーンランド周辺、東シベリア、北太平洋中部~北米西部、北大西洋中部、アフリカ北部で顕著な正偏差、北欧~中央シベリア~日本および北米東部で負偏差となった。

帯状平均場

- 帯状平均した対流圏の東西風より、両半球ともに亜熱帯ジェット気流は平年よりも極側にずれた。北緯50~75度帯では東風偏差となった。

- 帯状平均した対流圏の気温は、概ね高温偏差となった。北半球の中部成層圏では、北緯40度帯や赤道域上空を除いて低温偏差となった。

その他の情報

- 南半球の循環

- 北半球の積雪

- 北極海の海氷(米国雪氷データセンターへのリンク)

図1 月平均気温、月降水量、月間日照時間の平年差(比)(2026年1月) 平年値は1991〜2020年の平均値。 |

図2 旬降水量及び旬間日照時間地域平均平年比の時系列(2025年11月〜2026年1月) それぞれの上側が降水量(%)、下側が日照時間(%)。平年値は1991〜2020年の平均値。 |

平年値は1991〜2020年の平均値。

細線(黒):各年の平均気温の基準値からの偏差、太線(青):偏差の5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。基準値は1991〜2020年の平均値。

細線(黒):各年の平均気温の基準値からの偏差、太線(青):偏差の5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。基準値は1991〜2020年の平均値。

等値線の間隔は0.5°C毎、灰色陰影は海氷域を表す。平年値は1991〜2020年の平均値。

細線は月平均値、太線は5か月移動平均値を示す(海面水温の基準値はその年の前年までの30年間の各月の平均値、南方振動指数の平年値は1991〜2020年の平均値)。赤色の陰影はエルニーニョ現象の発生期間を、青色の陰影はラニーニャ現象の発生期間を示している。

陰影の間隔は10W/m2毎。平年値は1991〜2020年の平均値。米国海洋大気庁(NOAA)気候予測センター(CPC)より提供されたBlended OLRを用いて作成。

等値線の間隔は、4x106m2/s毎(左)、2m/s毎(右)。平年値は1991〜2020年の平均値。

等値線の間隔は10x106m2/s毎。陰影は平年差。平年値は1991〜2020年の平均値。

等値線の間隔は2.5x106m2/s毎。陰影は平年差。平年値は1991〜2020年の平均値。

等値線の間隔は60m毎。陰影は平年差。平年値は1991〜2020年の平均値。 |

等値線の間隔は20m/s毎。平年の40m/s毎の等値線を茶色で表す。平年値は1991〜2020年の平均値。 |

等値線の間隔は4hPa毎。陰影は平年差。平年値は1991〜2020年の平均値。 |

等値線の間隔は4°C毎。陰影は平年差。平年値は1991〜2020年の平均値。 |

過去の気候系監視速報(2007年3月~2025年12月)

2011年5月号から2021年4月号までは、平年の期間を1981~2010年として記述しています。2011年4月号までは、平年の期間を1979~2004年として記述しています。

2014年1月号まではJRA-25/JCDASによる大気循環場データに基づいて記述しています。

2014年2月号から2023年4月号まではJRA-55による大気循環場データに基づいて記述しています。

2023年5月号からは気象庁第3次長期再解析(JRA-3Q)による大気循環場データに基づいて記述しています。

項目別の詳細情報

大気の循環・雪氷・海況図表類

2024年3月18日 「大気の循環・雪氷・海況図表類」について、気象庁第3次長期再解析(JRA-3Q)を用いた図表を、熱帯低気圧解析の品質が改善されたデータに基づくものに更新しました。外向き長波放射量(OLR)に基づく1991年以降のすべての図を、米国海洋大気庁(NOAA)気候予測センター(CPC)より提供されたBlended OLRを用いたものに更新しました。※外向き長波放射量(OLR)関連の図表や指数の値は、米国海洋大気庁(NOAA)気候予測センター(CPC)によるデータの提供状況によっては、更新が遅れる場合や灰色で塗られた欠損表示となる場合があります。

関連情報

- 気候変動監視レポート 世界及び日本の気候変動を中心に、気候変動に影響を与える温室効果ガス、さらにオゾン層等の状況について、毎年、最新の情報を公表しています。2017年版より、年間の異常気象・天候や気候系(大気、海況、雪氷)の特徴に関する記述を充実させました。

- 気候系監視年報(2011~2016年) 年間の異常気象・天候や気候系(大気、海況、雪氷)の特徴をまとめた総合的な監視・解析情報です。2017年以降については、内容を気候変動監視レポートに統合しましたのでそちらをご覧ください。

- 日本の異常気象 社会的に大きな影響をもたらした日本の異常気象の特徴と要因に関する情報です。

- 世界の異常気象 社会的に大きな影響をもたらした世界の異常気象の特徴と要因に関する情報です。

- 異常気象分析検討会

- 気候系監視関連情報の解説