宮城県に被害を及ぼした主な地震・津波

理科年表に掲載されている主な被害地震・津波です。

震源要素の出典は、1844年以前は理科年表、1885年~1918年は茅野・宇津(2001)、宇津(1982, 1985)※です。

| 869(貞観11)年7月13日、三陸沖、M8.3 |

|---|

城郭、倉庫、門櫓、垣壁が崩れ落ち、倒壊したものが多数あった。

【参考文献】

|

| 1611(慶長16)年12月2日、三陸沖、M8.1 |

三陸地方で強震。震害は未発見。津波による被害が大きかった。

【参考文献】

|

| 1616(元和2)年9月9日、宮城沖、M7.0 |

仙台城の石壁、櫓などが破損した。

【参考文献】

|

| 1646(正保3)年6月9日、陸前(宮城県南部)、M6.5~6.7 |

仙台城の石垣が崩れ、その他破損が多かった。白石城の石壁(東方および北方)と櫓が破損した。

【参考文献】

|

| 1678(延宝2)年10月2日、宮城沖、M7.5 |

花巻では城の石垣が崩れ、御台所諸士の家も損傷した。町屋15(一説に95)棟、土蔵5棟が崩れた。死者1人。

【参考文献】

|

| 1717(享保2)年5月13日、宮城沖、M7.5 |

仙台城本丸・二丸の石垣が崩れ、神社等の石灯籠はほとんど倒壊した。ところどころに家・土蔵の崩壊・破損あり。

【参考文献】

|

| 1731(享保16)年10月7日、岩代(宮城県南部)、M6.5 |

桑折で家屋が300以上崩れ、橋が84梁落ちた。

【参考文献】

|

| 1736(享保21)年4月30日、仙台、M6.0 |

仙台で城の石塁、澱橋などが破損した。その他の社寺は無事だった。

【参考文献】

|

| 1793(寛政5)年2月17日、三陸沖、M8.0~8.4 |

陸中・陸前・磐城沿岸・銚子に津波が襲来した。大槌・両石で流潰した家屋が71軒、死者9人、流破した船19艘。

内陸では仙台で建物に小被害あり。花巻で町家の倒壊6棟、土蔵全壊1棟、大破9棟。黒沢尻で土蔵大破3棟、南鬼柳にも小家の破損あり。仙台卦内(ホウナイ)で死者12人、家屋の損壊1,060棟余り。登米で家屋の倒壊10棟、死者2人、米岡町で家屋の倒壊が46棟。福島で家、蔵の全壊が各20棟。被害は現在の岩手・宮城・福島・茨城各県に及び江戸でも極小の被害あり。全体で家潰流失1,730棟以上、船流破33艘、死者44人以上。余震が多く相馬では10ヶ月も続いた。 【参考文献】

|

| 1835(天保6)年7月20日、宮城沖、M7.0 |

仙台城の石垣が崩れ、藩内で家、土蔵が破損したという。

【参考文献】

|

| 1861(文久1)年10月21日、宮城県北部、M6.4 |

陸前国(宮城県)の遠田、志田、登米、桃生の各郡で特に被害が多く、潰家や土蔵の崩壊、死傷者があった。

震源を宮城県沖とする意見もある。 【参考文献】

|

| 1896(明治29)年6月15日、三陸沖、M8.2程度 |

(明治三陸津波)

三陸海岸から約200kmの沖合いに震源があったため微震程度であったが、震動はやや長く継続し、十勝国茂寄村では地響きを約5分間感じた。 地震による直接の被害はなかったが、地震後大津波に襲われ三陸海岸に大被害をもたらした。

花咲検潮記録によれば、20時50分頃の35cmの押し波で始まり、次いで96cmの引き波を示したが、22時頃から検潮儀が故障した。その他北海道沿岸においても3~5mの津波が押し寄せ被害をもたらした。

【参考文献】

|

| 1897(明治30)年2月20日、宮城県沖、M7.4 |

震域が広く、土地の亀裂、土砂の噴出などがあった。

【参考文献】

|

| 1897(明治30)年8月5日、三陸沖、M7.7 |

震害はなかったが(桑折で倉小破)、小津波が釜石から雄勝あたりまで襲来した。

【参考文献】

|

| 1898(明治31)年4月23日、宮城県沖、M7.2 |

有感地域は北海道の南半分から近畿に及んだ。

小津波(鮎川で全振幅20cm)あり。 【参考文献】

|

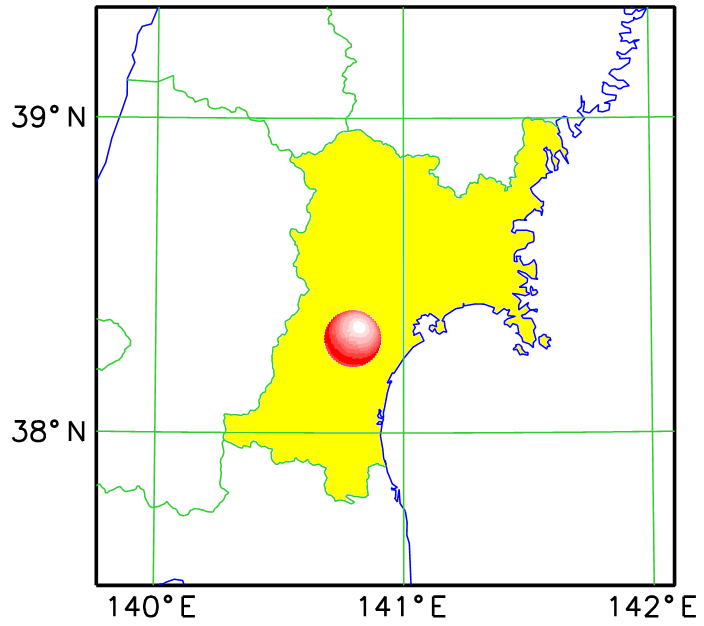

| 1900(明治33)年5月12日、宮城県北部、M7.0 |

|---|

遠田郡で被害最大、桃生・登米・志田の各郡も強かった。

【参考文献】

|

| 1915(大正4)年11月1日、宮城県沖、M7.5 |

石巻あたりで屋上の天水桶の墜落、小津波あり。志津川湾、荒浜村で高さ2~3尺(0.6~0.9m)。 【参考文献】

|

| 1933(昭和8)年3月3日、三陸沖、M8.1 |

(昭和三陸津波)

岩手県宮古市・宮城県石巻市・仙台市・福島県福島市で震度5を観測するなど、北海道から近畿・中国地方にかけての広い範囲で有感となった。

地震後約30分~1時間の間に津波が北海道と三陸沿岸を襲い、大きな被害が出た。

この津波による人的被害は、死者・行方不明者3,064名、負傷者1,092名にのぼった。

【参考文献】

|

| 1936(昭和11)年11月3日、宮城県沖、M7.4 |

東北地方の太平洋沿岸で津波が観測された。

この地震により、宮城県で負傷者4名、全壊非住家3棟、半壊住家2棟、同非住家2棟、道路欠損35(約410m)箇所、仙台大崎八幡の灯ろう約60個のうち3個倒壊などの被害があった。

【参考文献】

|

| 1938(昭和13年)年11月5日、福島県沖、M7.5、1938(昭和13年)年11月6日、福島県沖、M7.4 |

(福島県東方沖地震)

宮城県石巻市・仙台市・福島県福島市・いわき市で震度5を観測した。 東北地方・関東地方の太平洋沿岸で津波が観測され、津波の高さの最大は、花淵(宮城)113cm・鮎川104cm・小名浜107cmであった。

人的被害は、福島県で死者1名、負傷者9名、物的被害は福島県下で全壊住家4棟、半壊住家29棟などであった。 11月30日まで津波を伴った地震は7回を数えた。大規模な群発地震で、11月中の有感地震は300回、12月は23回に達した。 【参考文献】

|

| 1956(昭和31)年9月30日、宮城県南部、M6.0 |

福島県福島市で震度4を観測した。

この地震の余震活動は活発で、同年11月まで続いた。

【参考文献】

|

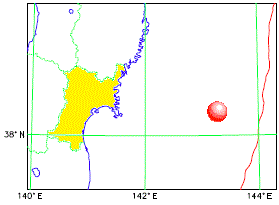

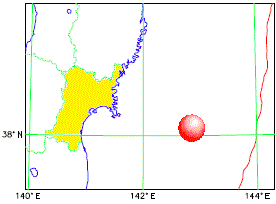

| 1960(昭和35)年5月23日、南米西部、M8.5 |

「チリ地震津波」

日本沿岸で津波が観測された。津波の最大波高(全振幅)は、釧路610cm、久慈590cm、八戸582cmなどで、そのほか三陸沿岸および北海道の太平洋側が大きかったが、西日本でも300cm以上を観測した。

気象庁は、この地震津波の名称を「チリ地震津波」と定めた。 【参考文献】

|

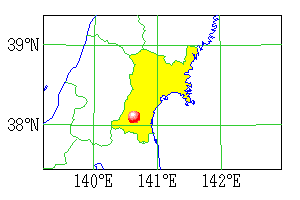

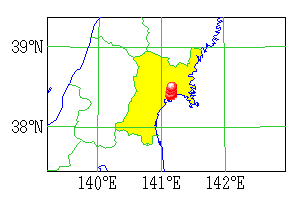

| 1962(昭和37)年4月30日、宮城県北部、M6.5 |

「宮城県北部地震」

岩手県盛岡市・水沢市・宮城県石巻市・仙台市・山形県新庄市・福島県福島市で震度4を観測した。

気象庁はこの地震の名称を「宮城県北部地震」と定めた。 |

| 1978(昭和53)年6月12日、宮城県沖、M7.4 |

「1978年宮城県沖地震」

岩手県大船渡市・宮城県石巻市・仙台市・山形県新庄市・福島県福島市で震度5 を観測した。 北海道から関東地方の太平洋沿岸で津波が観測され、最大の高さは釧路17cm、函館10cm、八戸22cm、宮古14cm、大船渡24cm、鮎川20cm、小名浜15cm、仙台新港30cm、日立港18cm、大洗17cm、鹿島港16cmなどであった。

この地震による人的被害は東北全県におよび、死者28人、負傷者1,325人にのぼった。

気象庁はこの地震の名称を「1978年宮城県沖地震」と定めた。 【参考文献】

|

| 1996(平成8)年8月11日、秋田県内陸南部~宮城県北部、M6.1ほか |

宮城県栗駒町沼倉で震度5を3回観測した。

【参考文献】

|

| 1998(平成10)年9月15日、宮城県南部、M5.2 |

仙台市で震度4を観測した。

|

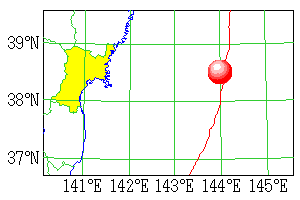

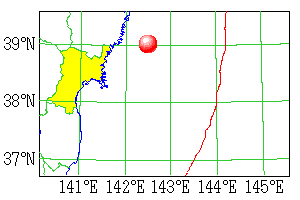

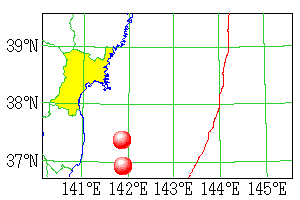

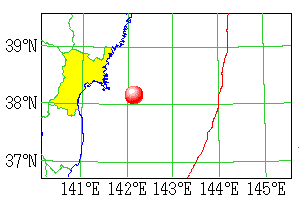

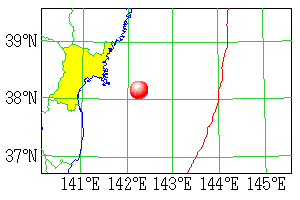

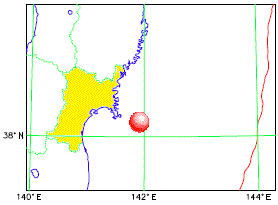

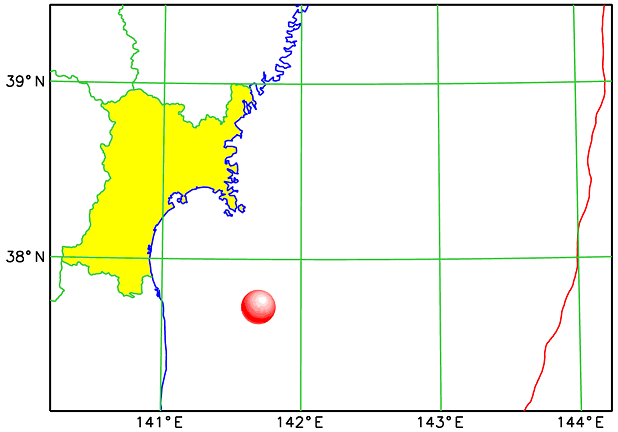

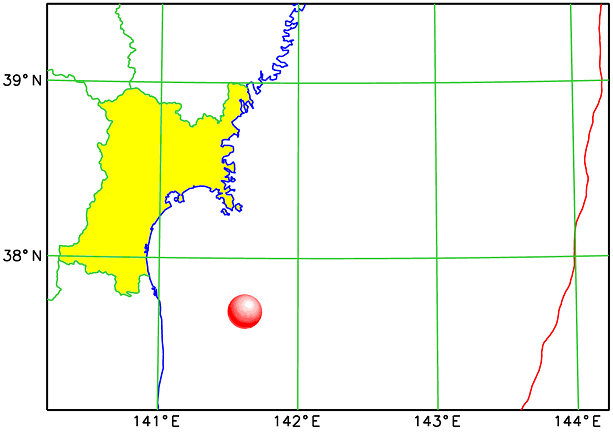

| 2003(平成15)年5月26日、宮城県沖、M7.1 |

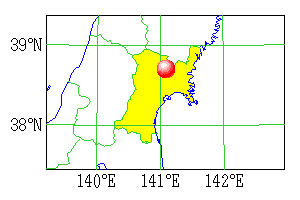

|---|

26日18時24分に宮城県沖の深さ72kmでM7.1の地震が発生し、宮城県石巻市などで震度6弱を観測した。

この地震による被害は、宮城県と岩手県を中心に負傷者174名、住家全壊2棟、住家半壊21棟、住家一部損壊2342棟、火災発生4件、道路破損173箇所となった(2003年6月30日現在、総務省消防庁による)。 地震活動は本震-余震型で推移し、2003年6月30日までに有感地震216回、無感地震を含む総回数(大船渡猪川の地震計による)は507回を数えた。

|

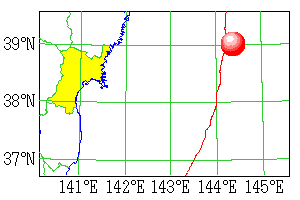

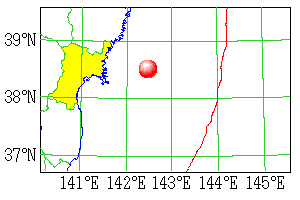

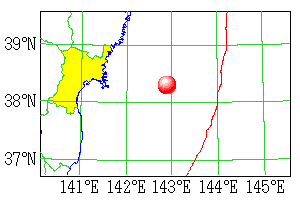

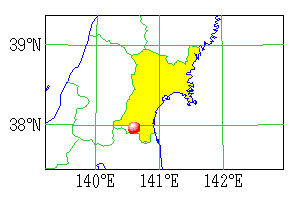

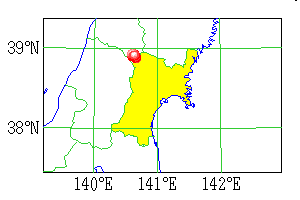

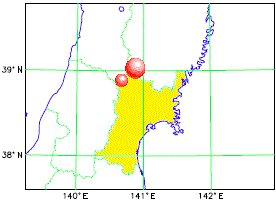

| 2003(平成15)年7月26日、宮城県北部、M6.4 |

26日07時13分に宮城県北部の深さ12kmでM6.4の地震が発生し、宮城県鳴瀬町などで震度6強を観測した。

この地震活動による被害は、負傷者647名、住家被害6413棟などであった(2003年7月13日現在、総務省消防庁による)。 |

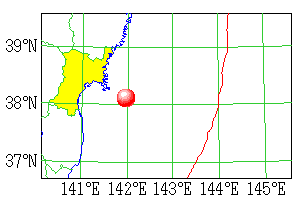

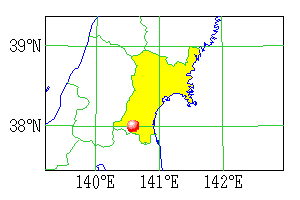

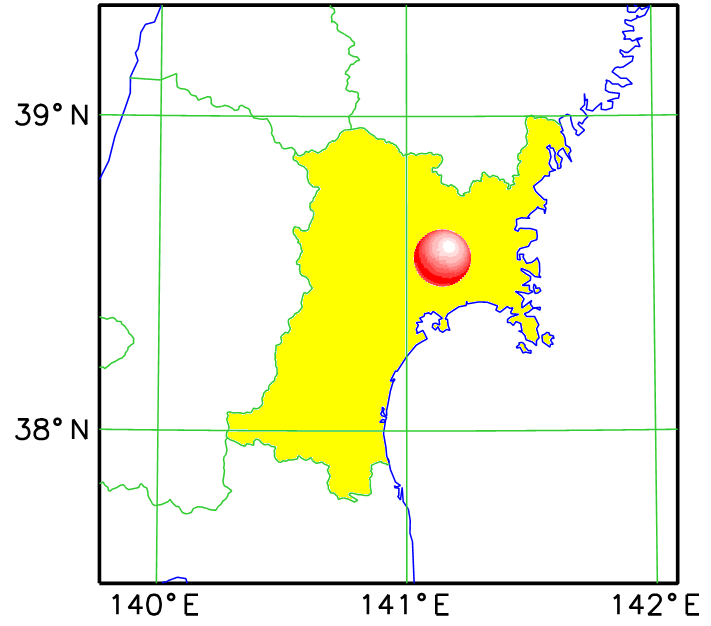

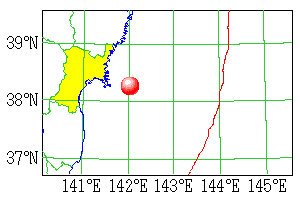

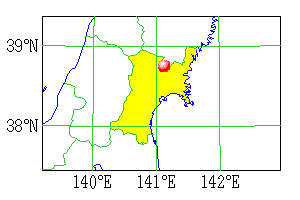

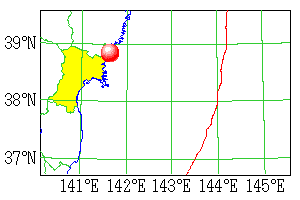

| 2005(平成17)年8月16日、宮城県沖、M7.2 |

16日11時46分に宮城県沖の深さ42㎞でM7.2の地震が発生し、宮城県川崎町で震度6弱、宮城県仙台市、石巻市、福島県相馬市、岩手県藤沢町などで震度5強を観測したほか、東北地方を中心に北海道から四国地方の一部にかけて震度5弱~1を観測した。

この地震により宮城県を中心に、負傷者91名、住家全壊1棟などの被害が報告されている(総務省消防庁による)。 また、この地震により、石巻市鮎川(宮城県)で11cmの津波を観測した。 |

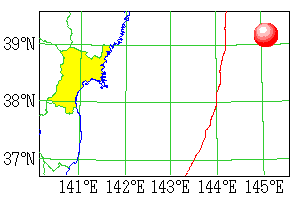

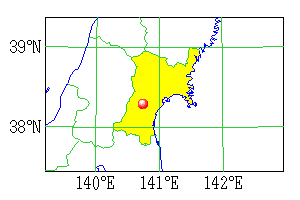

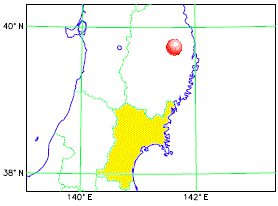

| 2008(平成20)年6月14日、岩手県内陸南部、M7.2 |

「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」

14日08時43分、岩手県内陸南部の深さ8kmでM7.2の地震が発生し、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強、宮城県大崎市で震度6弱を観測したほか、東北地方を中心に北海道から関東・中部地方にかけて震度5強~1を観測した。 また、同日09時20分にM5.7の最大余震が宮城県北部で発生し、宮城県大崎市で震度5弱を観測したほか、宮城県を中心に東北地方から関東・甲信越地方にかけて震度4~1を観測した。 これらの地震により宮城県を中心に岩手県、秋田県、山形県、福島県で、死者17名、行方不明6名、負傷者426名、全壊家屋30棟、半壊家屋146棟など被害を生じた(平成22年6月18日17時00分現在 総務省消防庁による)。 気象庁はこの地震を「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」と定めた。 |

| 2008(平成20)年7月24日、岩手県沿岸北部、M6.8 |

24日00時26分に岩手県沿岸北部の深さ108kmでM6.8の地震が発生し、青森県八戸市、五戸町、階上町、岩手県野田村で震度6弱を観測したほか、東北地方を中心に、北海道地方から近畿地方にかけて震度5強~1を観測した。

この地震により、死者1名、負傷者211名(うち重傷者35名)、住家全壊1棟、一部破損379棟などの被害を生じた(平成21年1月13日18時00分現在 総務省消防庁による)。 なお、岩手県洋野町大野の震度観測点では最大震度6強を観測したが、気象庁は、その後の調査によって震度の品質が適切でないと判断し、震度は不明とした(平成20年10月29日気象庁報道発表資料による)。 |

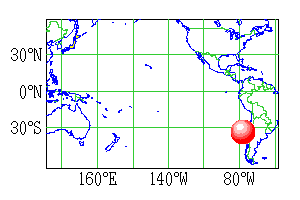

| 2010(平成22)年2月27日、南米西部(チリ中部沿岸)、M8.8 |

2010 年2月27日15時34分(日本時間)にチリ中部沿岸でMw8.8(気象庁によるモーメントマグニチュード)の地震が発生した。 この地震により津波が発生し、震源に近いチリの検潮所で2mを超える津波を観測するなど、ほぼ1日かけて日本の太平洋沿岸に到達した。東北地方では久慈港で1.2mの津波を観測したほか、太平洋沿岸を中心に0.2m~1.1mの津波を観測した。 この津波による日本での人的被害はないが、住家浸水、養殖施設の被害等が発生した(2010年3月10日現在、内閣府による)。 仙台管区気象台と盛岡地方気象台より機動調査班(JMA-MOT)を派遣し、現地調査を実施。

|

| 2011(平成23)年3月9日、三陸沖、M7.3 |

9日11時45分に三陸沖でM7.3 の地震が発生し、宮城県で震度5弱を観測したほか、北海道から近畿地方にかけて震度4~1を観測した。 この地震により、大船渡で55cm、石巻市鮎川で48cm、久慈港で46cmなど、北海道から関東地方の太平洋沿岸で津波を観測した。 この地震により、負傷者2人、住家一部損壊1棟、その他建物の壁のひび割れなどの被害が、青森県、宮城県、岩手県、秋田県で生じた(平成23年3月10日20時現在、総務省消防庁による)。 |

| 2011(平成23)年3月11日、三陸沖、M9.0 |

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」

平成23年3月11日14時46分、三陸沖を震源とするM9.0の地震が発生し、宮城県栗原市で震度7、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県37市町村で震度6強を観測したほか、東日本を中心に北海道から九州地方にかけての広い範囲で震度6弱~1を観測した。 この地震に伴い、福島県相馬で高さ9.3m以上、宮城県石巻市鮎川で8.6m以上、岩手県宮古で高さ8.5m以上の津波を観測するなど、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸で非常に高い津波を観測し、各地で甚大な被害が発生した。 気象庁は、国内観測史上最大規模の地震であったこの地震の名称を「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」と定めた。

この地震の発震機構は、西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界の広い範囲で破壊が起きたことにより発生した地震である。

東北地方太平洋沖地震以降に発生した余震による被害も含め、死者19,418人、行方不明2,592人、負傷者6,222人、全壊121,809棟、半壊278,496棟、一部破損744,190棟、床上浸水3,352棟、床下浸水10,233棟などの被害を生じた(平成28年3月1日現在, 総務省消防庁による)。

|

| 2011(平成23)年4月7日、宮城県沖、M7.2 |

4月7日23時32分に宮城県沖の深さ66km でM7.2の地震(最大震度6強)が発生し、宮城県栗原市、仙台市宮城野区で震度6強、岩手県、宮城県の2県21市町村で震度6弱を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から中国地方にかけて震度5強~1を観測した。 この地震により、死者4人、負傷者296人の被害が生じた(平成23年6月2日現在、総務省消防庁による)。 また、23時34分に宮城県に津波警報(津波)を、青森県太平洋沿岸、岩手県、福島県、茨城県に津波注意報を発表した(8日00時55分解除)。津波は観測されなかった。 |

| 2012(平成24)年12月7日、三陸沖、M7.3 |

7日17時18分に三陸沖でM7.3の地震が発生し、青森県、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県で震度5弱を観測したほか、北海道から九州地方の一部及び小笠原地方にかけての広い範囲で震度4~1を観測した。 この地震により、死者1人、負傷者15人の被害が生じた(平成24年12月20日現在、総務省消防庁による)。また、この地震により津波が発生し、石巻市鮎川で98cmなど、東北地方の太平洋沿岸で津波を観測した。 |

| 2021(令和3)年2月13日、福島県沖、M7.3 |

2021年2月13日23時07分に福島県沖の深さ55kmでM7.3の地震が発生し、福島県国見町、相馬市、新地町及び宮城県蔵王町で震度6強を観測したほか、東北地方を中心に北海道から中国地方にかけて震度6弱~1を観測した。また、福島県中通りで長周期地震動階級4を観測したほか、東北地方を中心に北海道から中部地方にかけて長周期地震動階級3~1を観測した。 この地震により、死者3人、負傷者168人、住家全壊144棟などの被害が生じた(令和4年11月18日現在、総務省消防庁による)。 |

| 2022(令和4)年3月16日、福島県沖、M7.4 |

2022年3月16日23時36分に福島県沖の深さ57kmでM7.4の地震が発生し、宮城県登米市、蔵王町、福島県国見町、相馬市、南相馬市で震度6強を観測したほか、東北地方を中心に北海道から中国地方にかけて震度6弱~1を観測した。また、宮城県で長周期地震動階級4を観測したほか、東北地方を中心に北海道から中部地方にかけて長周期地震動階級3~1を観測した。 この地震により、死者4人、負傷者248人、住家全壊224棟などの被害が生じた(令和4年11月18日現在、総務省消防庁による)。 |

- ※宇津徳治(1982):日本付近のM6.0以上の地震および被害地震の表:1885年~1980年,震研彙報,56,401-463.

- 宇津徳治(1985):日本付近のM6.0以上の地震および被害地震の表:1885年~1980年(訂正と追加),震研彙報,60,639-642.

- 茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,「地震の事典」第2版,朝倉書店,657pp.