兵庫県の気候変動[PDF:2446KB]

※「日本の気候変動2025」に基づいて、兵庫県のこれまでの変化(観測)と将来変化(予測)に関する情報をまとめたリーフレットです。

兵庫県の気候変動

地球から放出される赤外線を吸収し、地表に向けて赤外線を放出している大気中の温室効果ガス濃度が人間活動に伴って増えることで、地表の温度がより上昇(地球温暖化)していると考えられています。

ここでは、地球温暖化による兵庫県の気候変動について記述しています。

※本ページの図は、クリックすると拡大して表示されます。

兵庫県版リーフレット

これまでの気候変動

統計開始から2023年までの観測データに基づき、兵庫県のこれまでの気候の長期変化傾向について記述します。

長期変化傾向(トレンド)の評価については気象庁ホームページの「長期変化傾向(トレンド)の解説」で詳しく解説しています。

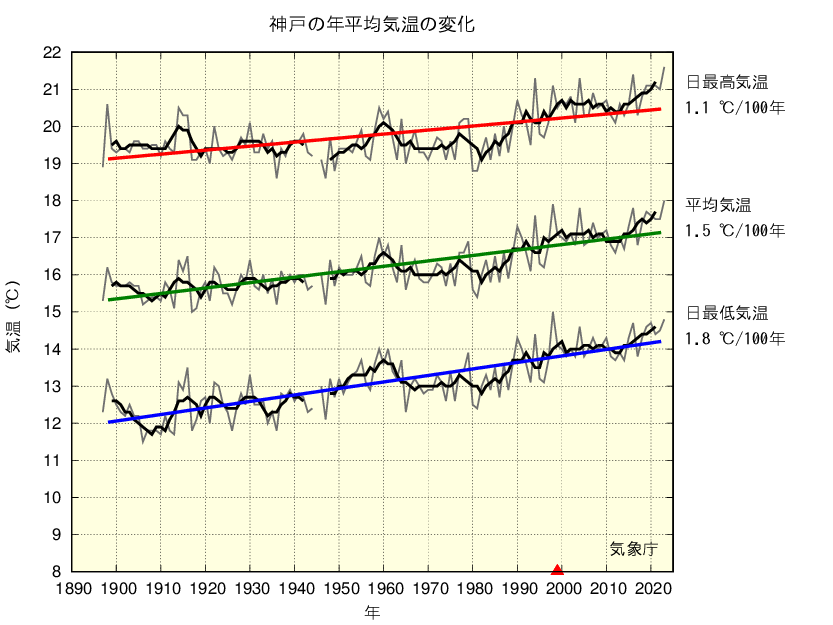

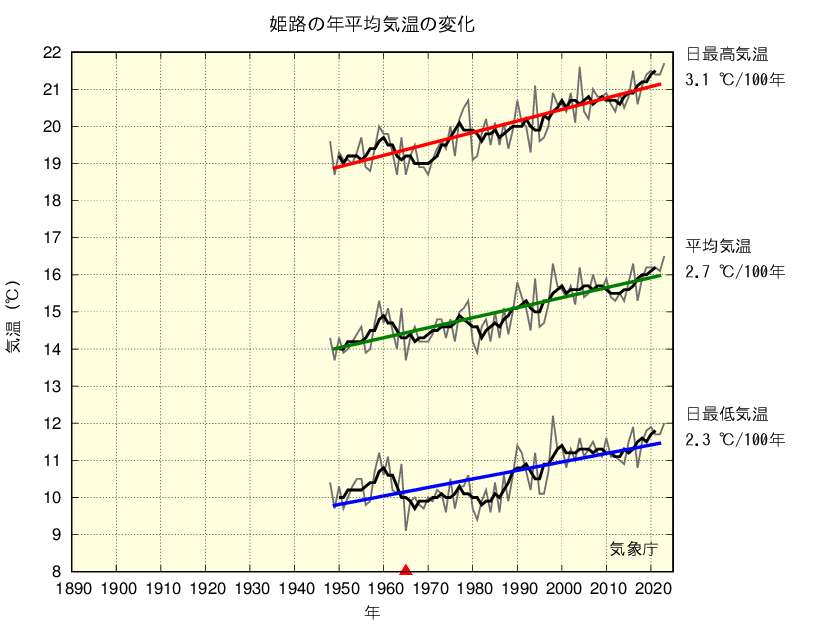

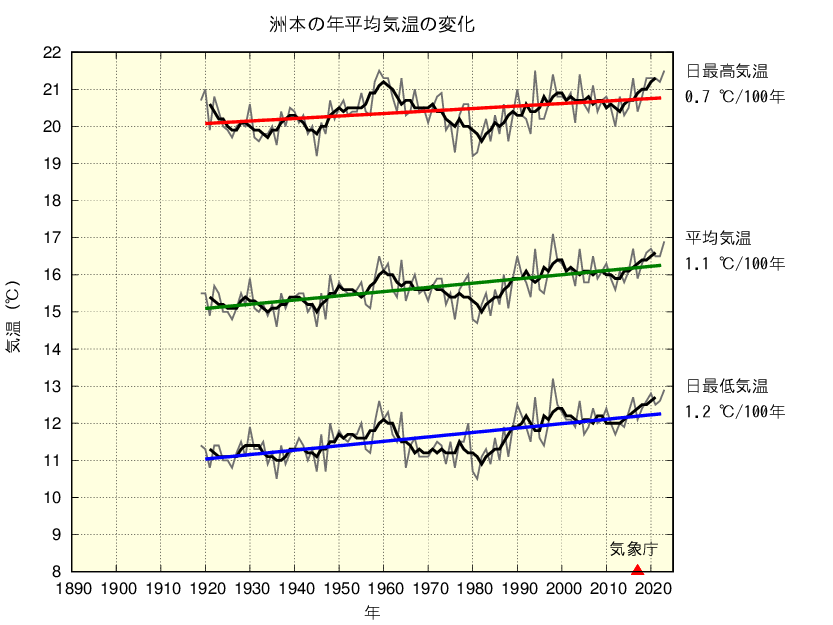

気温の変化

年平均気温

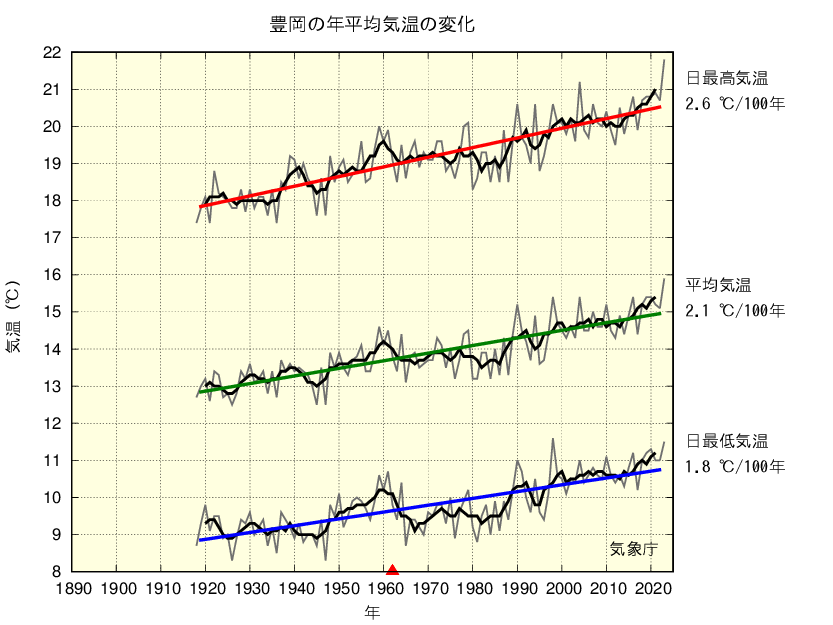

兵庫県の代表的な観測地点である神戸、姫路、洲本、豊岡における日最高気温・平均気温・日最低気温の年平均値は、数年~数十年の様々な周期の変動を繰り返しながら上昇しています。

各地の気温の上昇には、地球温暖化による長期的な上昇傾向や都市化の影響、数年~数十年程度の時間規模で繰り返される自然変動が重なっていると考えられます。

図中の細い折れ線グラフは毎年の値、太い黒線の折れ線グラフは5年移動平均値、赤・緑・青の直線は統計的に有意な長期的な変化傾向、▲は観測所の移転を示しています。移転の前後で観測環境が異なるため、移転以前の平均気温は移転後と均質になるように補正しています。

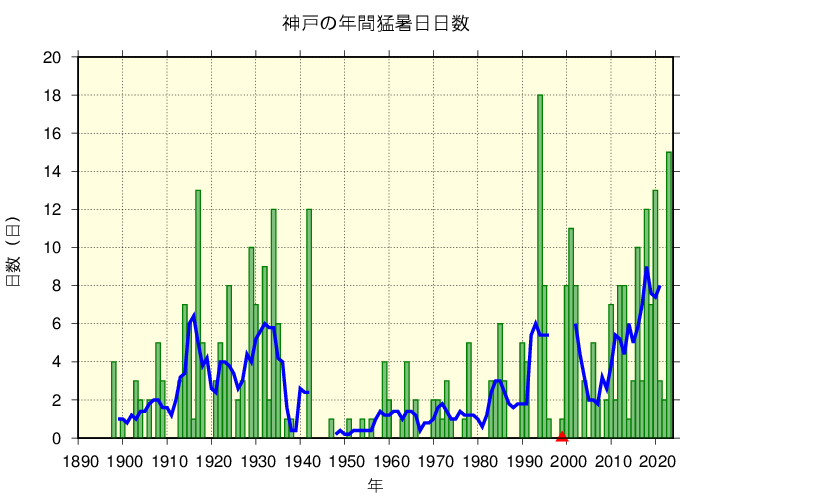

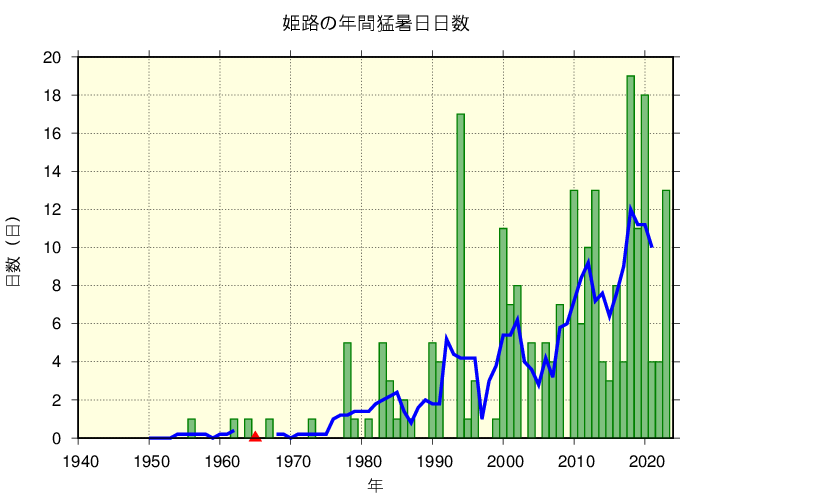

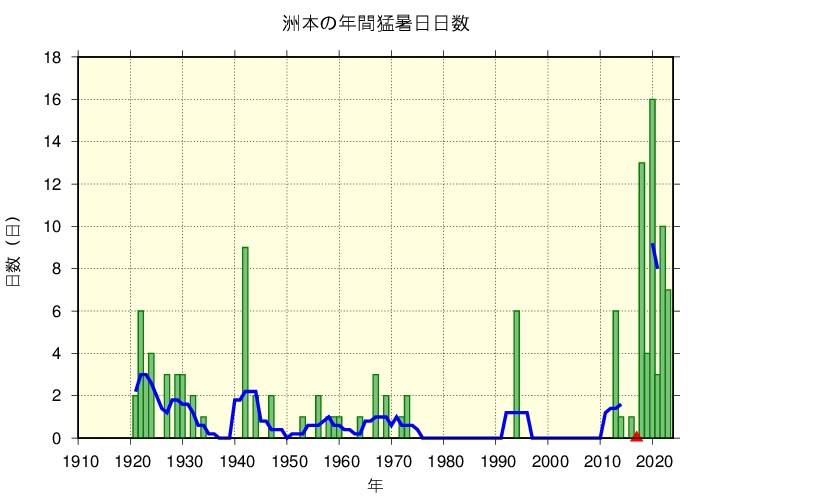

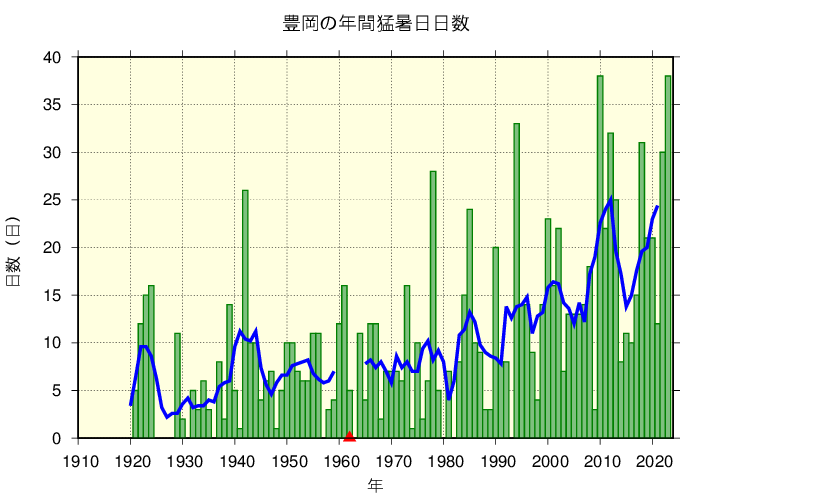

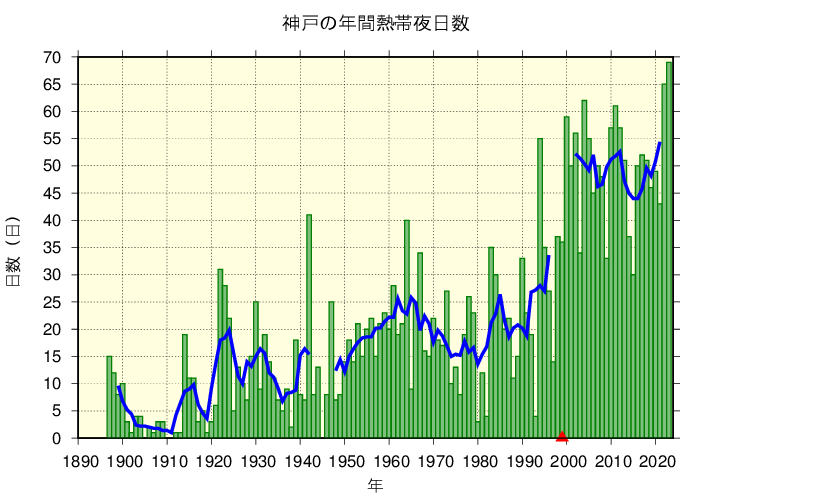

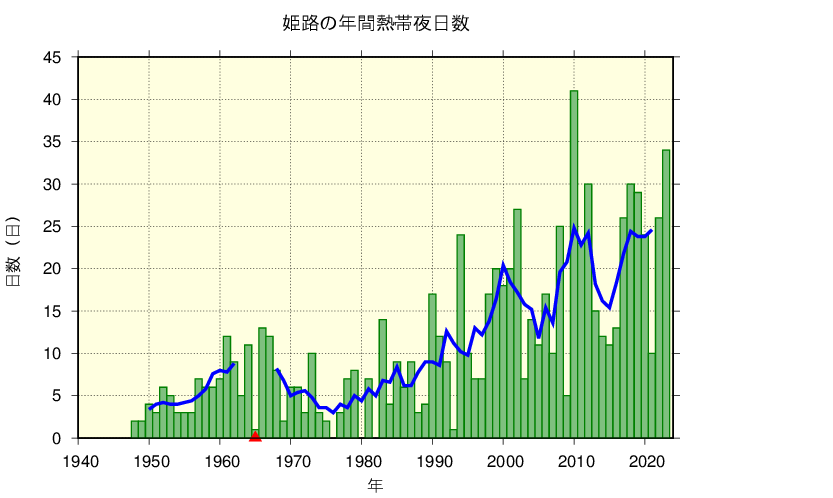

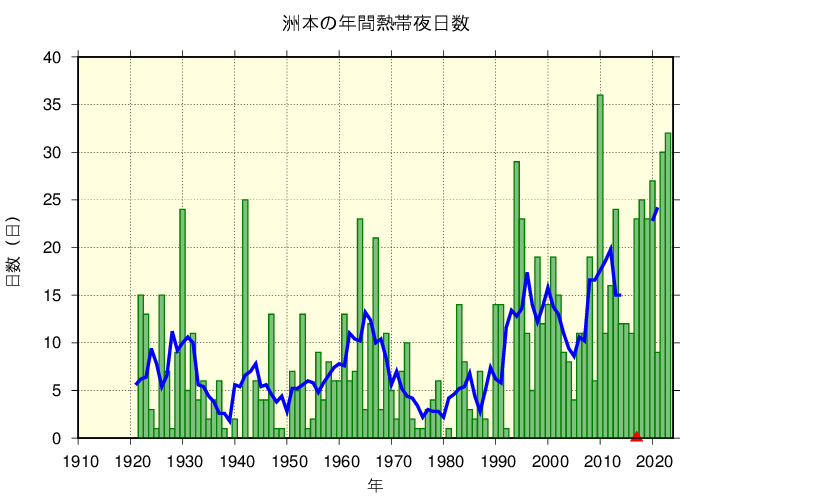

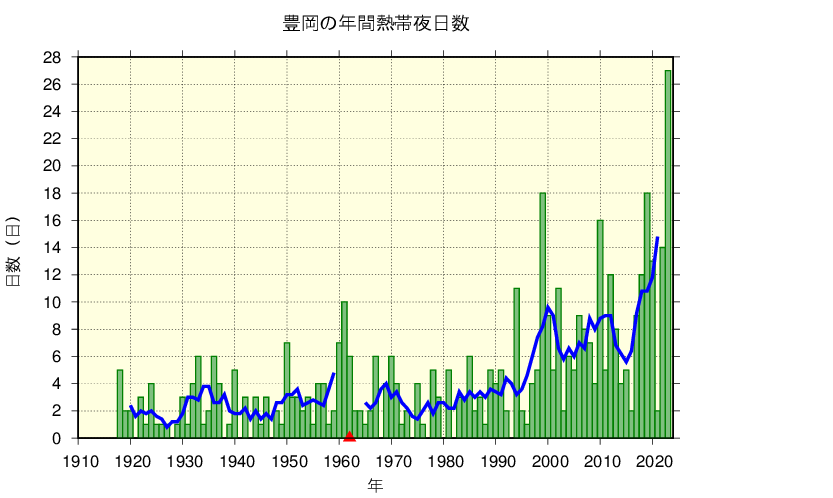

気温階級別日数(猛暑日・熱帯夜)

気温階級別日数は、観測所の移転により統計を切断しているためその前後の比較はできませんが、統計を切断していない期間では増加傾向を示しているものが多くあります。

猛暑日:日最高気温が35℃以上の日

図中の緑の棒グラフは毎年の値、青い折れ線グラフは5年移動平均値、▲は観測所の移転を示しています。移転の前後で観測環境が異なるため、移転の前後は比較できません。

熱帯夜:夜間の最低気温が25℃以上の日(ここでは日最低気温が25℃以上の日を統計処理)

図中の緑の棒グラフは毎年の値、青い折れ線グラフは5年移動平均値、▲は観測所の移転を示しています。移転の前後で観測環境が異なるため、移転の前後は比較できません。

降水量の変化

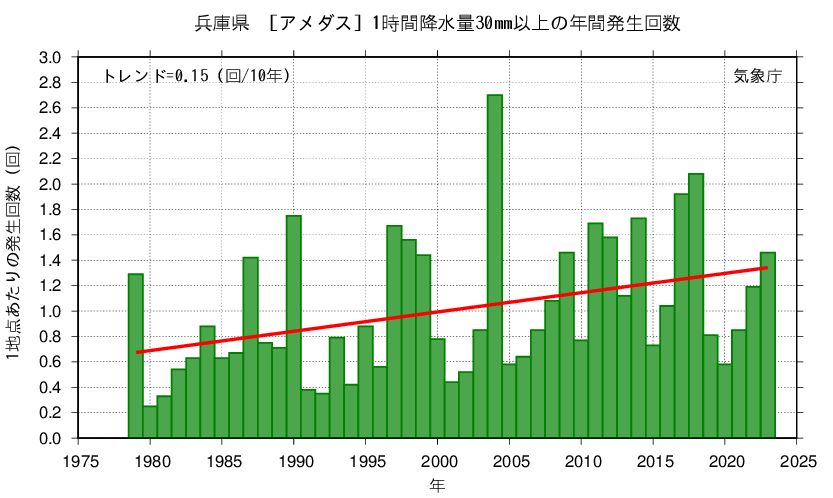

短時間強雨

1時間降水量30ミリ(バケツをひっくり返したような雨)以上の年間発生回数について、一つの観測地点のデータでは傾向が把握できないため、兵庫県内のアメダスを統計処理しています。

最近10年間(2014~2023年)の平均年間発生回数は、統計期間の最初の10年間(1979~1988 年)の平均年間発生回数と比べて約1.7倍に増加しています。

この変化に地球温暖化が影響している可能性はありますが、アメダスの観測期間は約40年と比較的短いことから、地球温暖化との関連性をより確実に評価するためには今後のさらなるデータの蓄積が必要です。

雨の強さの階級については気象庁ホームページの「雨の強さと降り方」をご覧ください。

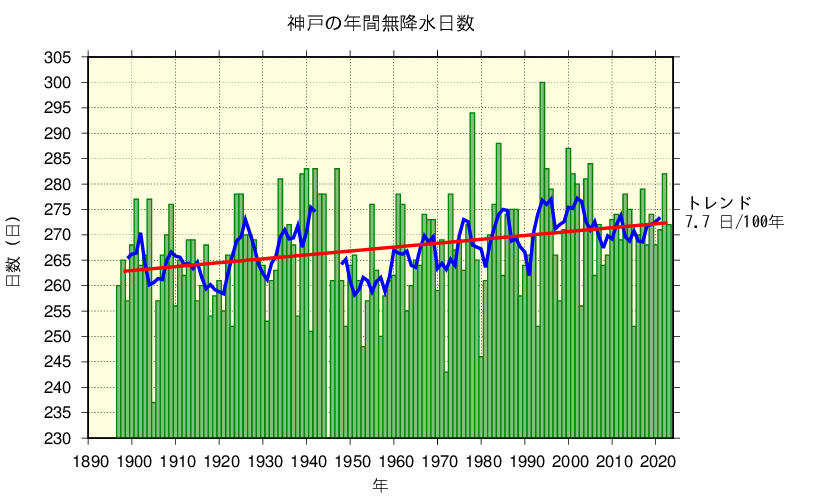

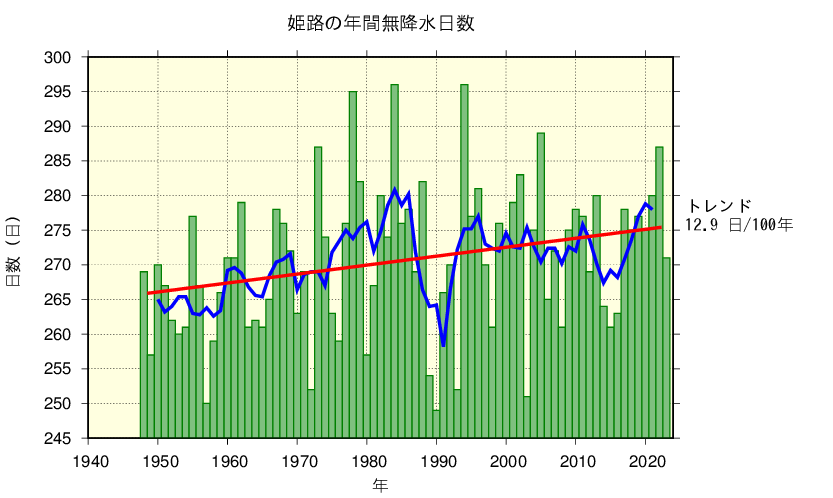

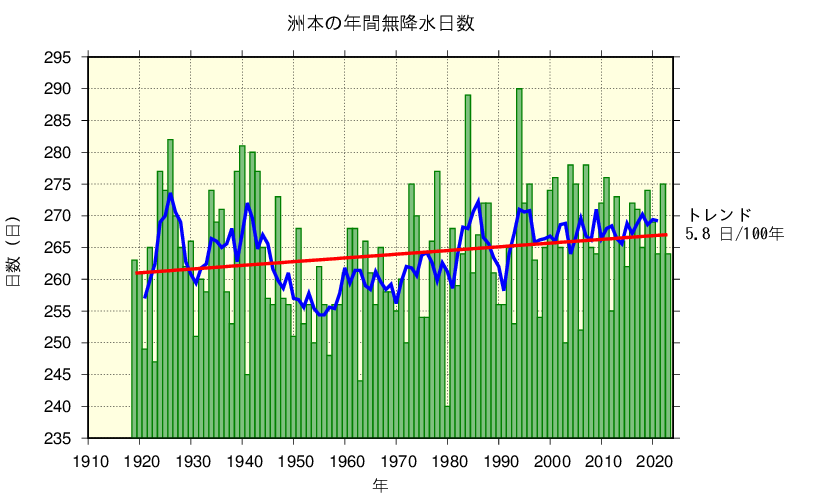

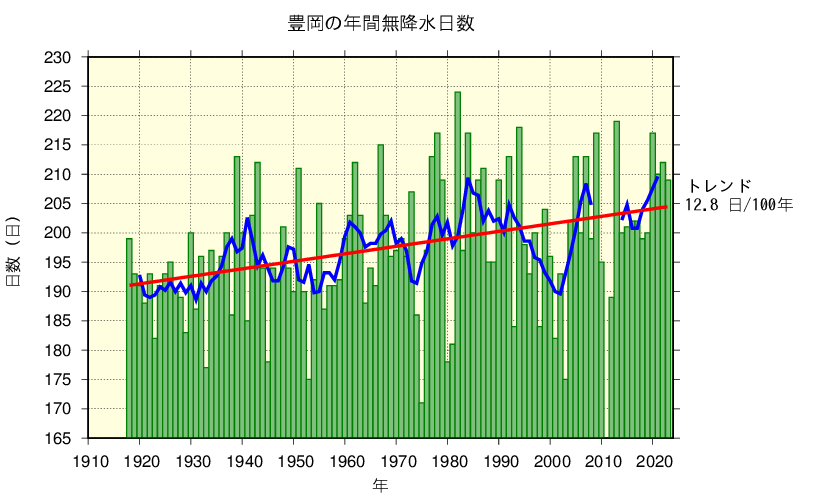

無降水日数

無降水(日降水量1ミリ未満)の年間日数は、地点により統計的信頼度は異なるものの、神戸、姫路、洲本、豊岡の全地点において増加の傾向がみられます。

図中の緑の棒グラフは毎年の値、青い折れ線グラフは5年移動平均値、赤い直線は統計的に有意な長期的な変化傾向を示しています(有意水準は神戸93%、姫路97%、洲本95%、豊岡99%)。データが不足している年は表示しておらず、前後の5年移動平均を計算できません。

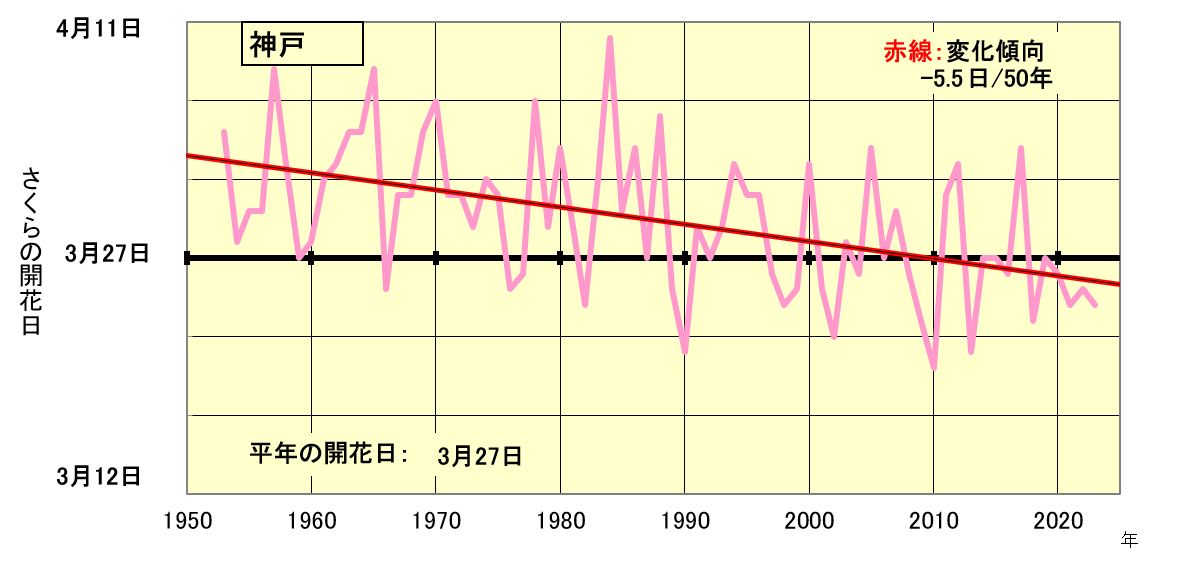

生態系への影響(さくらの開花日の変化)

神戸のさくらの開花は1953年以降の期間では50年あたり5.5日早くなっています。 さくらの開花は開花前の平均気温との相関が高いことから、要因の一つとして長期的な気温上昇の影響が考えられます。

ピンクの折れ線は毎年の値、赤い直線は長期的な変化傾向を表しています。

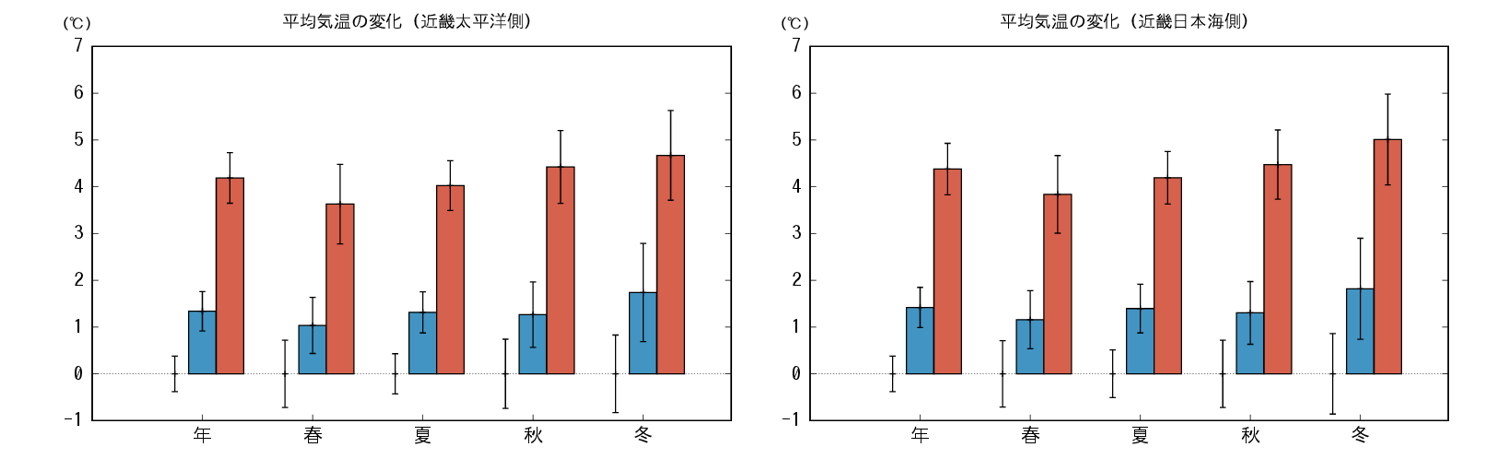

気候の将来予測

「日本の気候変動2020」の計算結果を用いて、兵庫県が含まれる近畿地方の太平洋側と日本海側について、気温と降水量の予測結果をグラフ化し、「21世紀末(2076~2095年:将来気候)」と「20世紀末(1980~1999年:現在気候)」との比較を示します。

ここで示す予測には、次の2つのシナリオを用いており、シナリオにより将来の予測結果は変わります。

- 2℃上昇シナリオ

- 21世紀末の世界平均気温が工業化以前と比べて約2℃上昇。パリ協定の2℃目標が達成された世界。IPCC/AR5のRCP2.6シナリオに相当。IPCC/AR6のSSP1-2.6シナリオに近い。

- 4℃上昇シナリオ

- 21世紀末の世界平均気温が工業化以前と比べて約4℃上昇。追加的な緩和策を取らなかった世界。IPCC/AR5のRCP8.5シナリオに相当。IPCC/AR6のSSP5-8.5シナリオに近い。

- 用語の説明

- IPCC:気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)[気象庁ホームページ]

- AR5:第5次評価報告書[気象庁ホームページ]

- AR6:第6次評価報告書[気象庁ホームページ]

気温

平均気温

2℃上昇シナリオの将来予測では、年平均気温の上昇幅は太平洋側・日本海側ともに2℃以内となっています。一方、4℃上昇シナリオでは年平均気温はいずれも4℃強の上昇が予測されており、特に日本海側の冬の上昇幅は約5℃と予測されています。

年平均気温が、現在から4℃上昇すると、豊岡・姫路・洲本ではそれぞれ、鹿児島・屋久島(鹿児島県)・種子島(鹿児島県)並みとなり、神戸では種子島より高くなります。

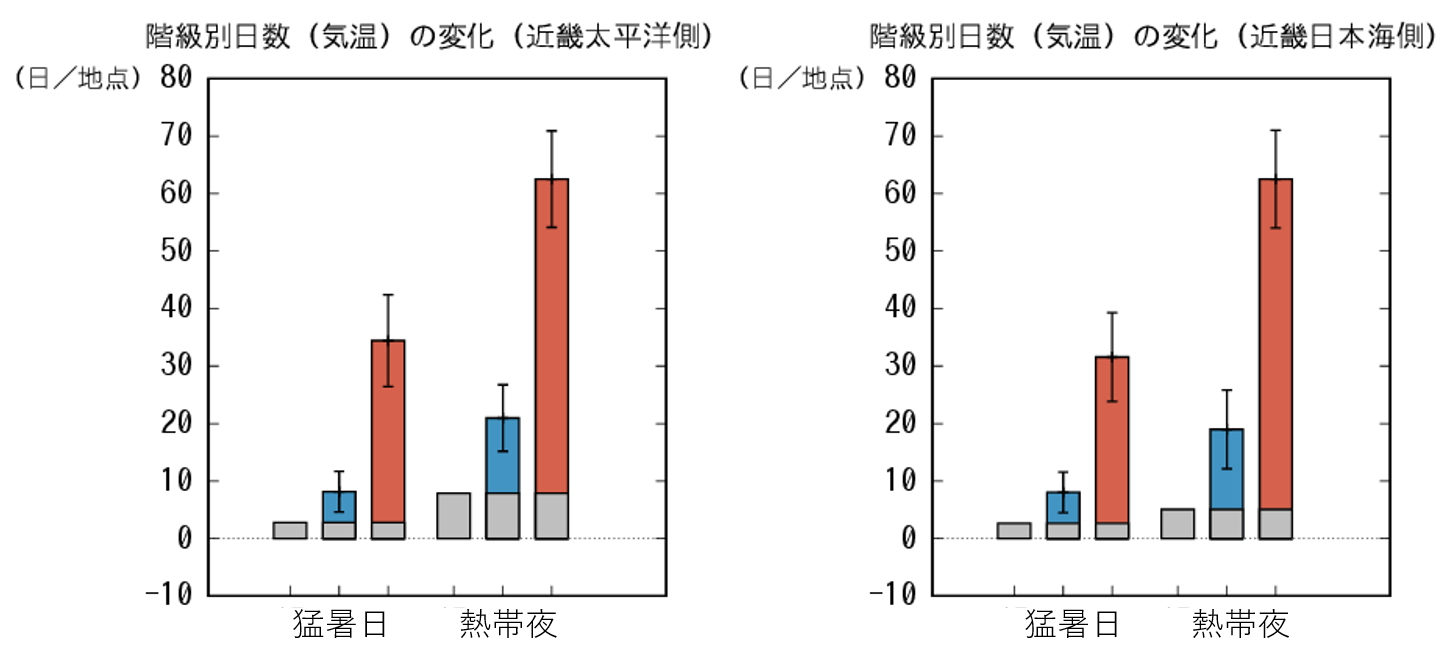

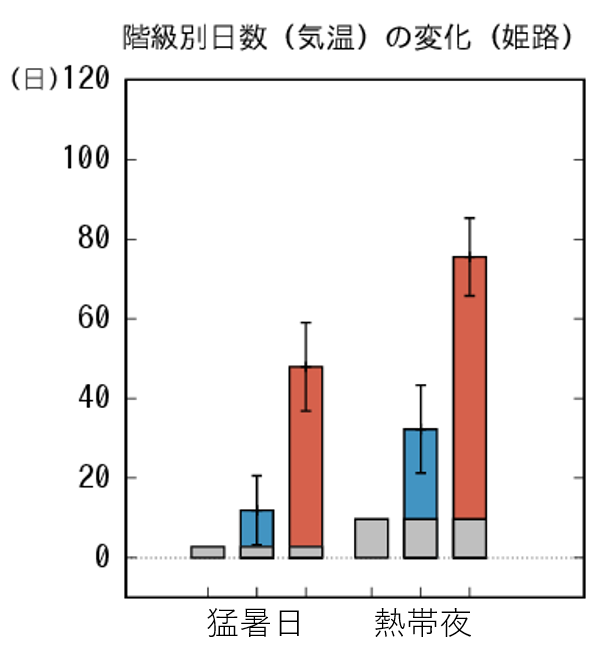

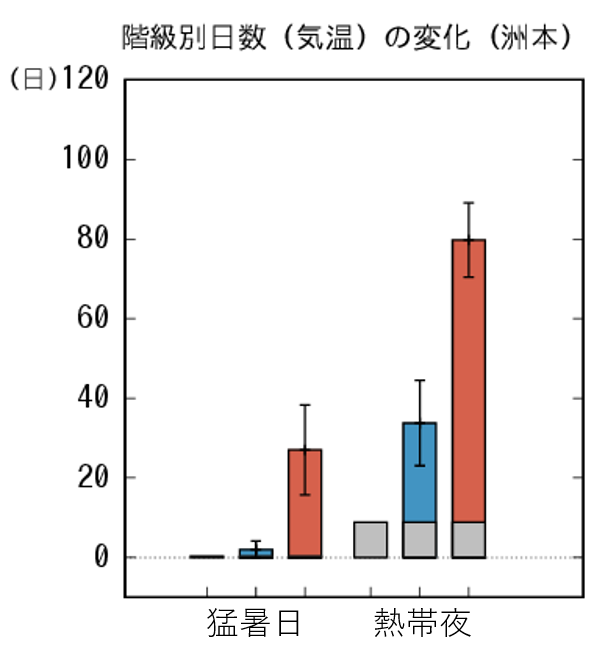

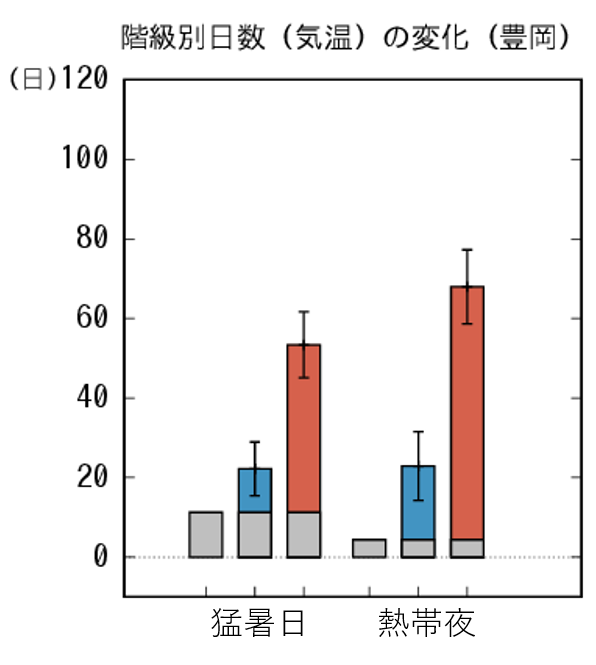

気温階級別日数

猛暑日・熱帯夜は、近畿太平洋側・日本海側のいずれも現在より増加する予測です。4℃上昇シナリオでは増加幅は大きく、猛暑日は年間30日程度、熱帯夜は年間60日程度になる予測です。

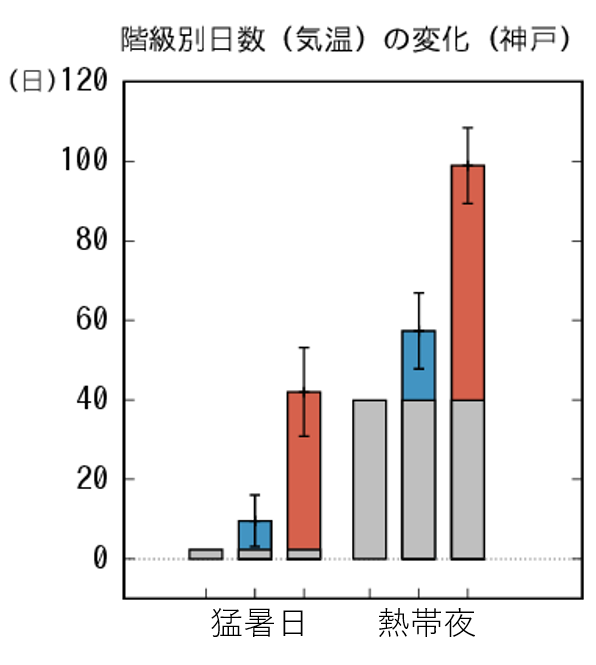

地点別

兵庫県の代表的な観測地点である神戸、姫路、洲本、豊岡でも、猛暑日・熱帯夜は現在より増加する予測で、4℃上昇シナリオの将来予測の増加幅は大きくなっています。

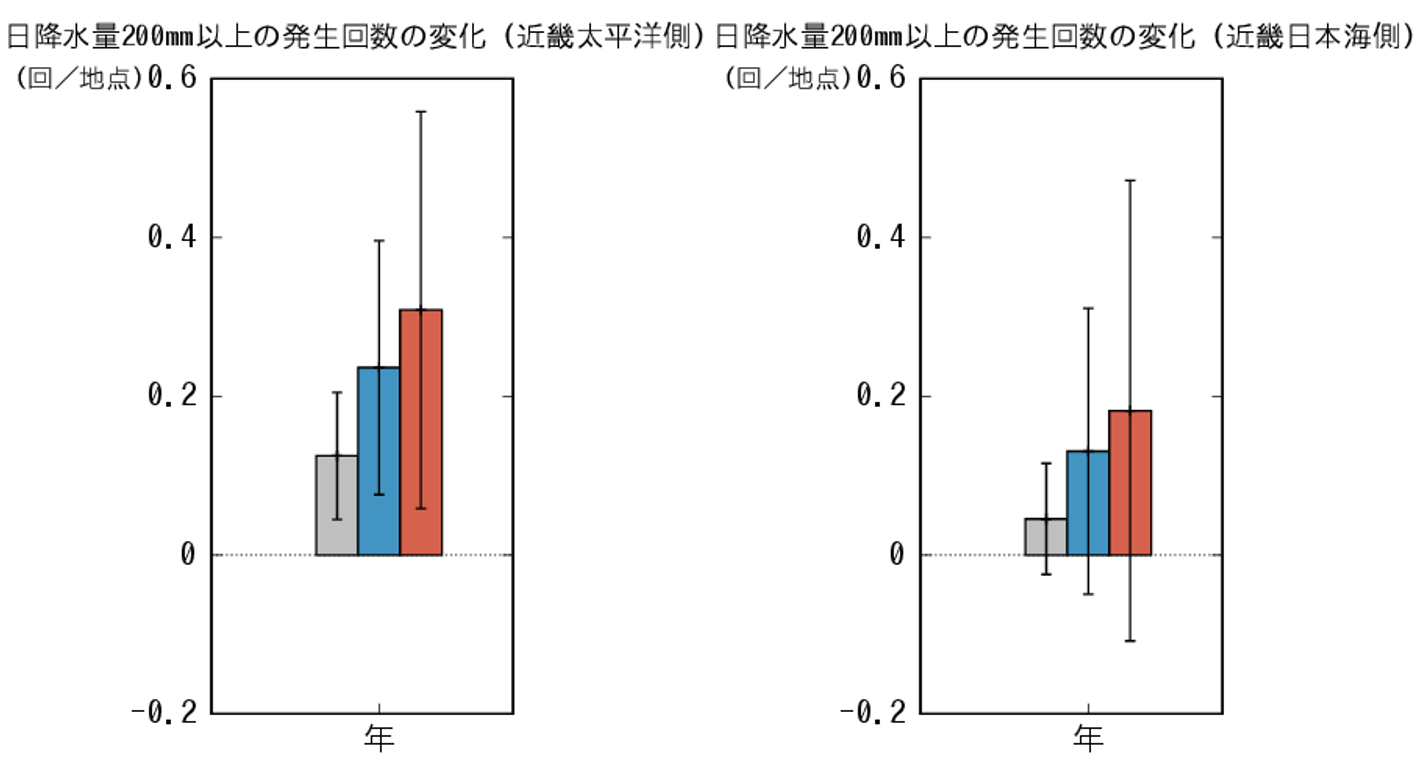

降水量

大雨の頻度

日降水量200ミリ以上の発生回数は、2℃上昇シナリオ・4℃上昇シナリオともに増加し、4℃上昇シナリオではより多くなる予測です。近畿日本海側は、現在気候の近畿太平洋側以上の発生回数となる予測です。

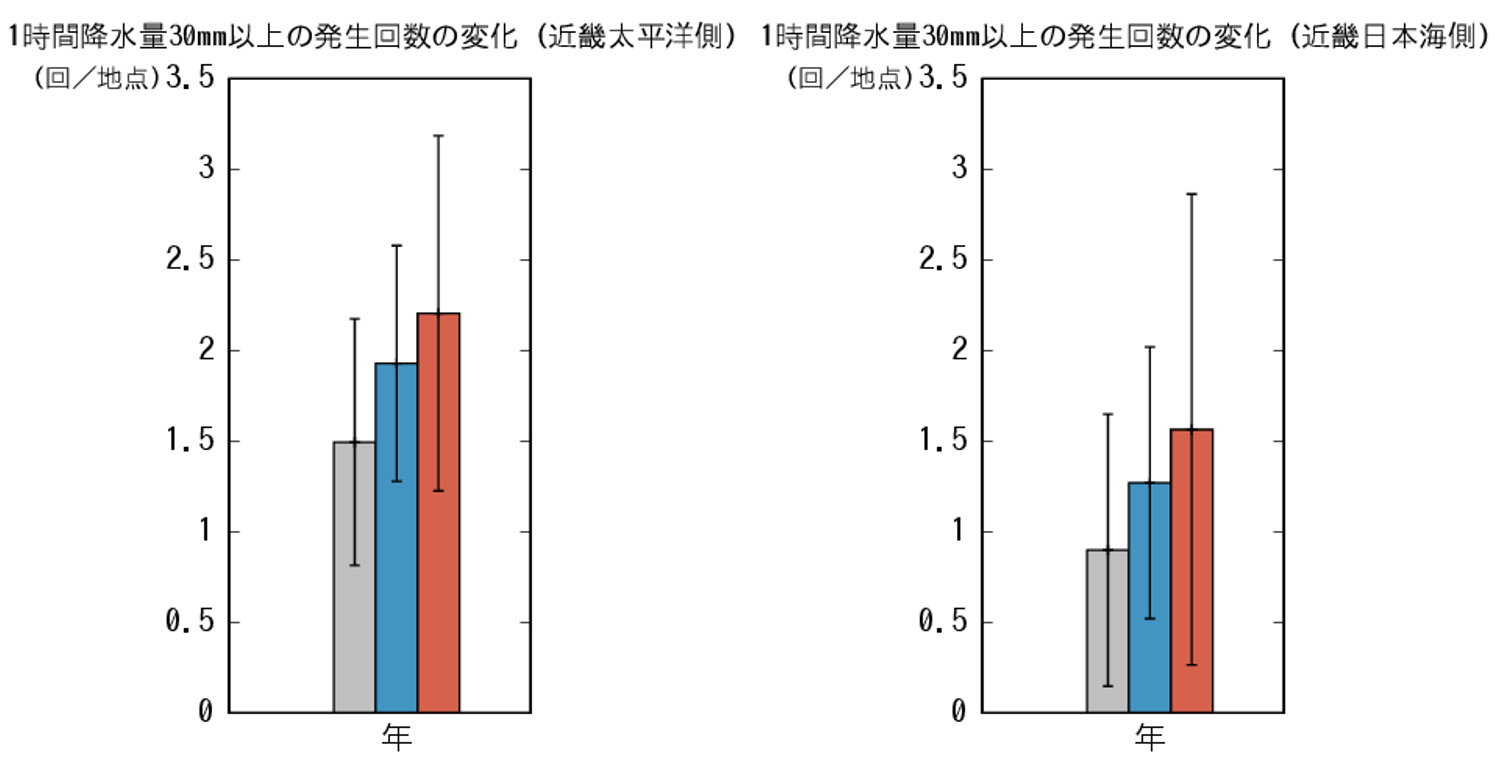

激しい雨の発生頻度

1時間降水量30ミリ以上の発生回数は、2℃上昇シナリオ・4℃上昇シナリオともに増加し、4℃上昇シナリオではより多くなる予測です。近畿日本海側の4℃上昇シナリオでは、現在気候の近畿太平洋側以上の発生回数となる予測です。

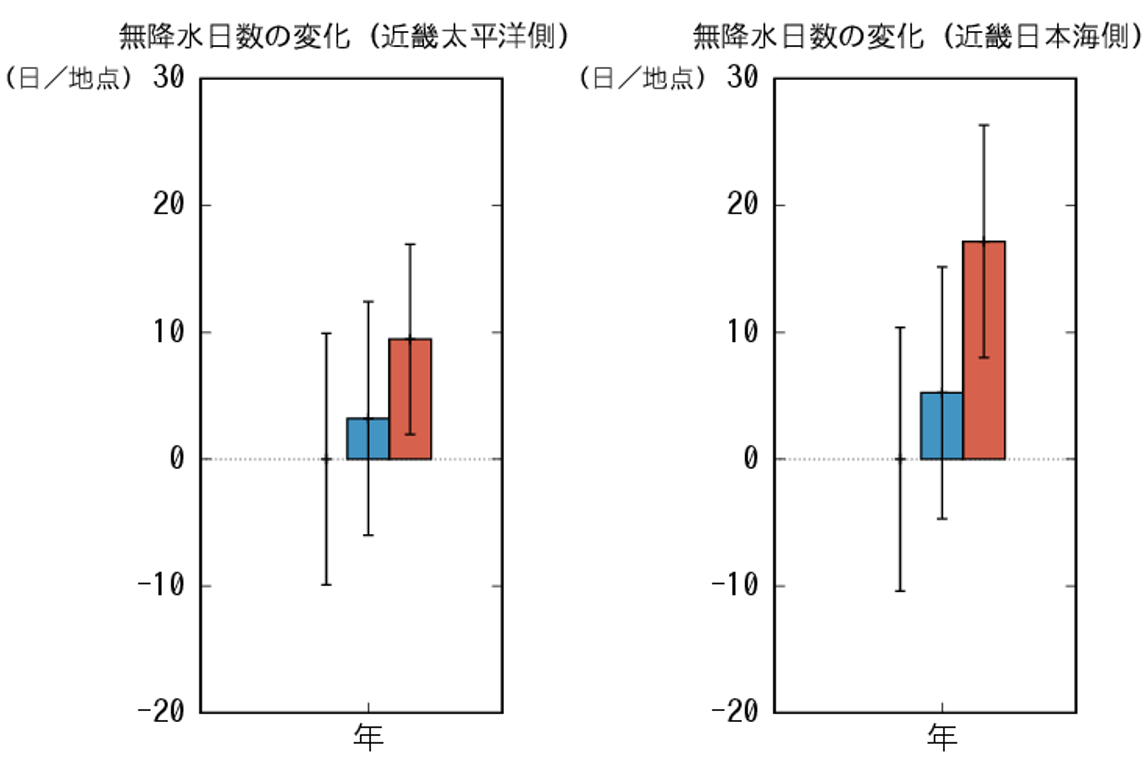

無降水日数

無降水(日降水量1ミリ未満)の日数は、4℃上昇シナリオでは2℃上昇シナリオより増加し、特に近畿日本海側では現在気候から約15日増加する予測です。

参考資料

- 日本の気候変動2025:これまでに観測された事実や将来予測を文部科学省ととりまとめ、2025年3月に公表しました。

- 地球温暖化予測情報:温室効果ガスの増加に伴う日本付近の詳細な気候の変化の予測結果をとりまとめ、公表しています。

- 気候変動監視レポート:世界や日本の気候変動や温室効果ガス、オゾン層の状況について最新の情報として、毎年とりまとめ、公表しています。