阪神・淡路大震災特設ページ

当時の防災対応

大阪市消防局 西消防署 副署長

後藤 俊明 さま

震災当時:大阪市消防局 警防部 司令課(大阪市西区)

― 震災発生時はどこにいましたか?

当時は枚方市の自宅におり、家族みんなで寝ていました。まだ暗い中、カタカタカタと揺れて、地震かな?と思いました。その後グラグラとした横揺れを感じ、ドカン!とかつて経験したことのない揺れを感じました。揺れている間は、早く収まってくれという思いでただただ固まっていました。揺れが収まって、家の中を見回しましたが、地震で落ちた物は特にありませんでした。テレビをつけると大阪は震度4と言っていたので、あの揺れで震度4なのかとびっくりしました。

― 当時は体感で震度を観測し、通報を行っていました。基本的に人が勤務している場所でしか震度の観測を行っておらず、大阪府内では大阪市中央区の震度しか発表していない状況でしたので、場所によってはもっと大きな揺れであった可能性もあったと思います。

その後、6時頃に出勤しようとしましたが、普段使っている京阪電車が動いていないことをテレビのテロップで知りました。当時は京阪電車以外の通勤ルートがなく、どういうルートで通勤するかを色々調べているうちに、京阪電車が動き出したというテロップをテレビで確認したので、自宅を出発しました。無事に京阪電車に乗ることができたのですが、地下鉄が動いていなかったので、途中からは歩くことになるかなという思いで電車に乗っていました。電車の中で乗客がざわざわしている様子はなく、普段通りだった印象があります。電車で行けるところまで行って、最後は徒歩で通勤しました。

― 通勤経路の被害状況はどうでしたか?

ガラスの破片がたくさん道路に散乱していたことを覚えています。オフィス街は鉄筋コンクリートの建物が多く、建物が傾いていることはありませんでした。

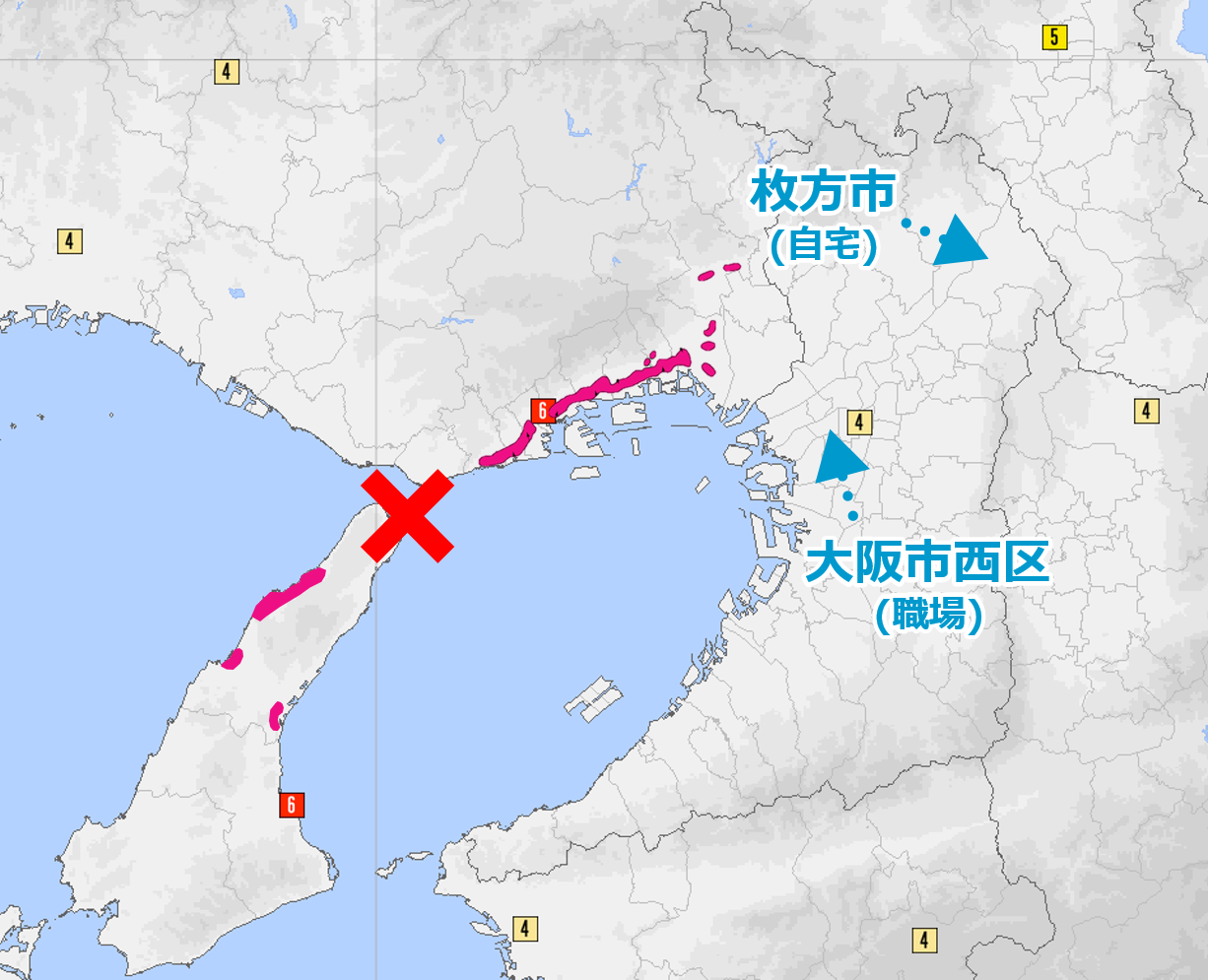

地震の震央位置と自宅と職場の位置関係

×は地震の震央位置、図中の数字は当時観測した震度、ピンク色の領域は現地調査による震度7の分布。

― 職場の状況はどうでしたか?

普段は9時から勤務開始となりますが、10時過ぎにようやく、当時西区の四ツ橋にあった消防局へ出勤できました。すぐに着替えを済ませ、指令室へ向かいました。指令室は、大阪市内の火災、救助、救急などの災害関係の緊急通報の受理と、その災害に応じた消防隊の編成、出場指令、現場活動部隊の管理・支援などの指令管制業務を担当している部署です。指令室に入った途端、119番通報の着信音がずっと鳴り響いているのが耳に入りました。また、大阪市内の数十ある電話局に対応した119番通報の着信表示板は、全て渦を巻くように点滅していました。指揮命令などについてのやり取りも、殺到する119通報の着信音でかき消されるため、みんなが大声で叫んでいて、指令室内は戦場さながらの様相を呈していました。

― 仕事をする上で普段と違って大変だったことはありますか?

初めての状況に戸惑っていたところ、上司から119番通報対応の任務を受け、指令台に座ってひたすら電話を取っていました。通報内容は、ガス漏れが多かったです。やがて全ての消防車が出払い、通報があっても現場に向かえない状況となり、同様の通報に対しては「大阪市内全域でガス漏れが多発しています。消防車は全て出場しているため向かえません。申し訳ありませんが住民の皆様同士で火気の取り扱いについて注意し合うようお願いします。」とお伝えすることを繰り返すしかありませんでした。その後も地震対応のため交代要員が確保できない状況が続き、鳴りやまない119番通報を取り続け、気が付くと深夜になっていました。また、発災から3日後には消防車で神戸の応援に行きました。スコップを握りしめ、自衛隊と一緒に、大規模火災で焼け野原と化したがれきの山で捜索活動を行いました。日帰りだったため、日没後、消防艇で天保山にある水上消防署まで帰る途中、海上から陸の方を見ると、当時100万ドルの夜景と言われていた神戸の街は真っ暗でした。その異様な光景が、すごく印象に残っています。

― 大きな地震が起きた場合、現在ではどのような体制になるのでしょうか?

119番通報の対応については、経験者が応援に入ります。また、以前は9月1日の「防災の日」に大阪市全体で大規模な訓練を行っていましたが、阪神・淡路大震災以降は1月にも震災訓練を行うようになり、現在は年に2回、南海トラフ地震や上町断層帯*の地震を想定した大規模な訓練を行っています。東日本大震災では、津波の恐ろしさも思い知ったため、津波を意識した人員や車両の退避についても消防計画に盛り込むようになりました。

― 普段の生活で大変だったことはありますか?

特にありませんでした。自宅で物が落ちて壊れたということもなく、電気も水も普通に使えました。電車も発災当日以外は普通に動いていました。

― 最後に地震への備えについて、ひとことお願いします。

例えば家の下敷きになって救助を要請した場合、通常であれば消防車を複数台投入しますが、地震のような同時多発する災害が起きると、全ての事案に対応するのが難しくなり、普段よりも少ない人員と車両での対処となります。令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ創設された緊急消防援助隊として、大阪府の消防が発災当日から応援に向かいましたが、被災地付近では道路の損壊や土砂により、あともう一息というところでなかなか進めない状況になってしまいました。都市部で発生した阪神・淡路大震災では、建物が崩れて消防車が通れなかったり、消火栓から水が出なかったりといったこともありました。災害では自助・共助・公助が大事とよく言いますが、公助が期待できない状況になる可能性があります。阪神・淡路大震災で、自助、共助、公助で助かった方々の割合をみると、公助で助かった方はわずか数%でした。今後発生することが危惧されている南海トラフ巨大地震でも同様の状況になりうると思われますので、市民の皆様には遠方で発生した災害を自分事として捉え、自助・共助の重要性を認識していただきたいと考えています。

― お忙しい中、貴重な体験談をお話しいただきありがとうございました。

| *: | 上町断層帯は大阪平野に位置する活断層帯で、断層帯全体が一つの区間として活動した場合、マグニチュード7.5程度の地震が発生すると推定されています(地震調査研究推進本部の長期評価による)。詳細は、「大阪府の地震活動・過去の被害地震」のページをご参照ください。 |

関連記事

- 兵庫県に隣接する西淀川区での災害対応(大阪市消防局 芦田さまのインタビュー記事)

- 勤務中に地震が発生 7件連続の出動(大阪市消防局 辻さまのインタビュー記事)