阪神・淡路大震災特設ページ

当時の防災対応

大阪市消防局 警防部 司令課 指令管制担当係長

辻 清英 さま

震災当時:西消防署(大阪市西区)

― 震災発生時はどこにいましたか?

当時は西消防署の九条出張所で、24時間体制の警防担当として勤務していました。当日は出勤していて、地震が発生した時は仮眠中でしたが、突然今までに経験したことのない揺れを感じて、びっくりしてすぐに飛び起きました。建物の2階にある2段ベッドで寝ていましたが、天井がグルグル回っているような感覚で、かなり古い建物だったこともあり、今にも天井が落ちてくるのではないかと思いました。当時は大阪府で震度4という報道がありましたが、それ以上の揺れを感じました。建物が古いから揺れが大きかったのかもしれないです。

― 当時は体感で震度を観測し、通報を行っていました。基本的に人が勤務している場所でしか震度の観測を行っておらず、大阪府内では大阪市中央区の震度しか発表していない状況でしたので、場所によってはもっと大きな揺れであった可能性もあったと思います。

― 勤務中に地震が発生したとのことですが、職場の状況はどうでしたか?

かなり揺れましたが、棚が倒れるなどはなかったと思います。ただ、事務室の机の引き出しはほぼ全部飛び出ていました。あと、職場にいる間は揺れがずっと続いているような感覚でした。余震が多かったのか三半規管がおかしくなったのかは分かりませんが、揺れている感覚がずっと残っていて、船酔いのような感じで気持ち悪かったのを覚えています。

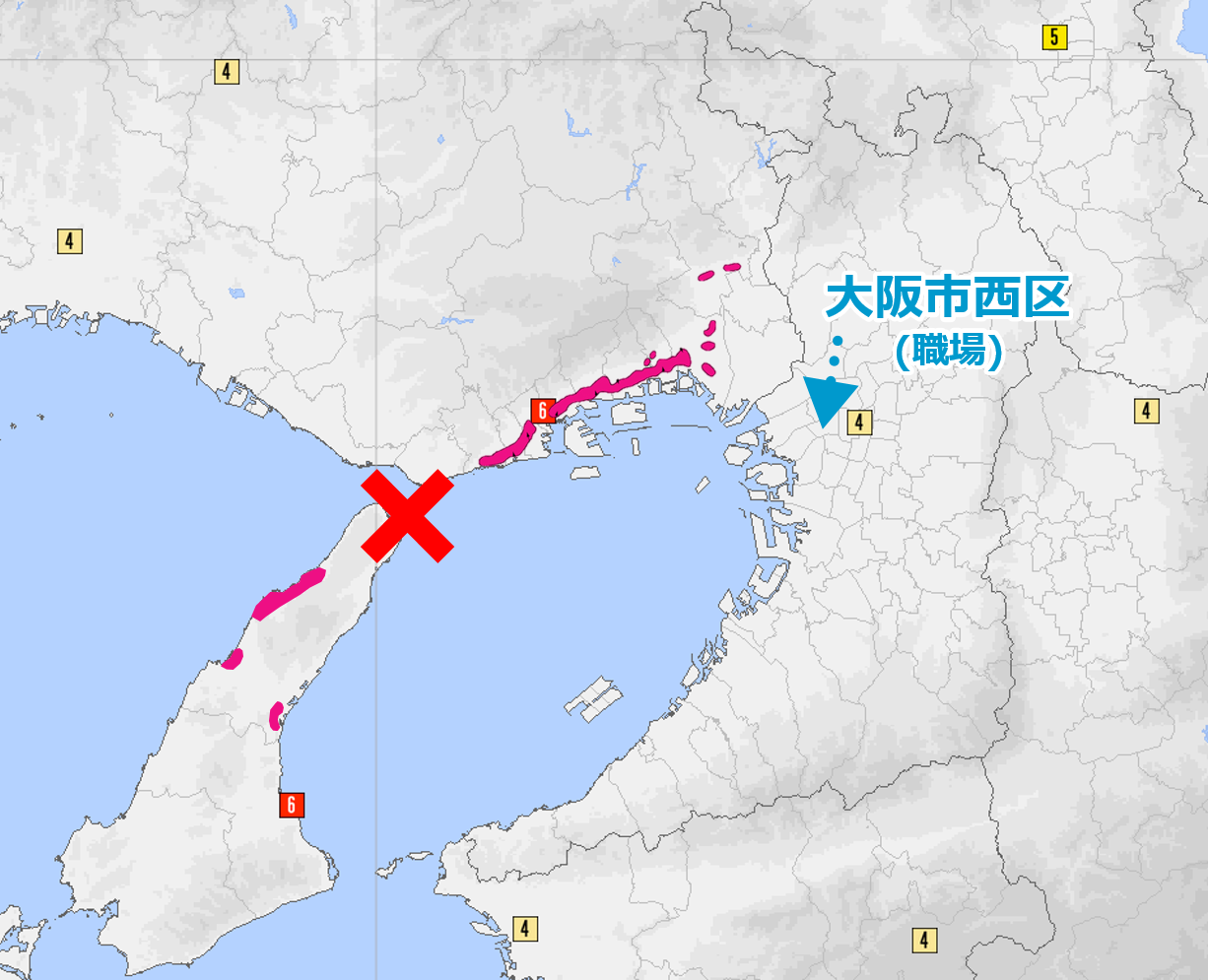

地震の震央位置と職場の位置関係

×は地震の震央位置、図中の数字は当時観測した震度、ピンク色の領域は現地調査による震度7の分布。

― 当時は余震活動も活発な状況でしたので、それでずっと揺れている感覚になったのかもしれません。

情報を収集するためにテレビをつけてニュースを見ると、神戸の状況が報道されていて、火災が起こっていることも分かり、まだ消防署に入りたての私でもこれはとんでもない地震が起こったということを実感しました。

― その後、どこかに出動しましたか?

詳細は覚えていませんが、近隣の現場や、普段は行くことが少ない遠方へも行きました。次の災害へ対応可能となれば、すぐに指令がかかるという繰り返しで、7件連続で対応しました。

― 消防車で現場へ向かった際に、窓ガラスが散乱している状況などはありましたか?また、消防車の通行に影響はありましたか?

高層ビルの窓ガラスが散乱していたり、道路が少しひび割れていたりしましたが、消防車が通行できなかった記憶はないので、大阪市内は比較的被害が少なかったのかもしれません。実は、消防車は特殊な車ではありますが、普通の車と同じでそれほど頑丈にできているわけではないんです。ガラスの破片を踏めばタイヤはパンクしますし、水が10cmぐらい溜まっているところを走ったら止まってしまいますので、細心の注意を払いながら運転し、災害現場へ向かいました。

― 現地ではどのような作業を行いましたか?

ガス漏れの対応がかなり多かったです。他にはエレベーターの閉じ込めや、炎上火災といって、実際に火の手が上がっている建物の消火にも行きました。

― 仕事をする上で普段と違って大変だったことはありますか?

休みなく連続で対応したことです。ガス漏れの対応はそれほど重作業ではないのですが、連続で対応したことに加えて、最後に火災現場にも行きましたので、普段よりかなり疲労しました。

― 普段はどのような事案が多いのでしょうか?

一番多いのは、救急事案です。次に多いのは救助事案で、例えば「玄関の鍵が閉まっているが、中に人が倒れているかもしれないので、窓や扉を壊してください」といった通報です。水難事故や機械事故で救助に行くこともあります。他には、ガス漏れやガソリンなどの危険物の漏えいなどがあり、火災は一番少ないです。

― 普段の生活で大変だったことはありますか?

特に何かが大変だったという記憶はないです。大阪で大きな被害がなかったせいかもしれません。電車が止まることもありませんでした。

― 最後に地震への備えについて、ひとことお願いします。

私は現在119番通報を受ける部署で勤務していますが、大きな地震が発生した場合は間違いなく通報が増えると思います。普段は火災が1件起きると10隊ほどの消防隊と救急隊で対応しますが、大きい地震が発生した場合は、1事案につき1隊の体制に切り替えます。それでも消防車や救急車がすぐに足りなくなるのは明白です。消防隊はもちろん全力を尽くして対応しますが、全ての事案に対応することが難しくなってきます。そのため、公助の力が足りない場合は、自助が必要になります。非常食や持ち出し用のリュックなどを日頃から準備しておくことももちろん大切ですが、いざ何かあった時に、自分の身は自分で守る力を少しでもつけることが最も重要だと思います。例えば、防災訓練に参加したり、あべのタスカルのような体験型施設で災害のことを学んだりして、地震に備えてもらいたいと思います。

― お忙しい中、貴重な体験談をお話しいただきありがとうございました。

関連記事

- 1月17日の119番通報対応(大阪市消防局 後藤さまのインタビュー記事)

- 兵庫県に隣接する西淀川区での災害対応(大阪市消防局 芦田さまのインタビュー記事)