阪神・淡路大震災特設ページ

当時の防災対応

大阪市消防局 企画部 高度専門教育訓練センター 人材育成担当副所長

芦田 直浩 さま

震災当時:西淀川消防署(大阪市西淀川区)

― 震災発生時はどこにいましたか?

当時は阿倍野区の自宅におり、まだ寝ている状況でした。5階建てアパートの2階にいましたが、揺れを感じてはっと目が覚めました。揺れは1、2分だったと記憶していますが、今まで経験したこともないとても長く大きい地震だと思いました。揺れが収まって部屋の中を見ましたが、それほど散らかることはなく、棚に置いていたスプレー缶が数本落ちた程度でした。地震の情報を得るためにテレビをつけると、神戸方面が大変なことになっていることを知り、呆然としました。その後、我に返ってあわてて出勤準備を始めました。

― 職員の参集基準はありましたか?

参集基準はありましたが、ニュースの映像を見てただ事ではないと思い、早く出勤して何かしなければといった気持ちでした。その後、自転車で出勤しました。

― 通勤経路の被害状況はどうでしたか?

大きな被害があったという記憶はありません。建物や道路の被害や液状化による被害もなかったと思います。ブロック塀が倒れるなどの被害はありましたが、大きく崩れたものはなかったと思います。そのまま道路を通って自転車で西淀川消防署に向かいましたが、その時、街中が妙に静かだったことを覚えています。

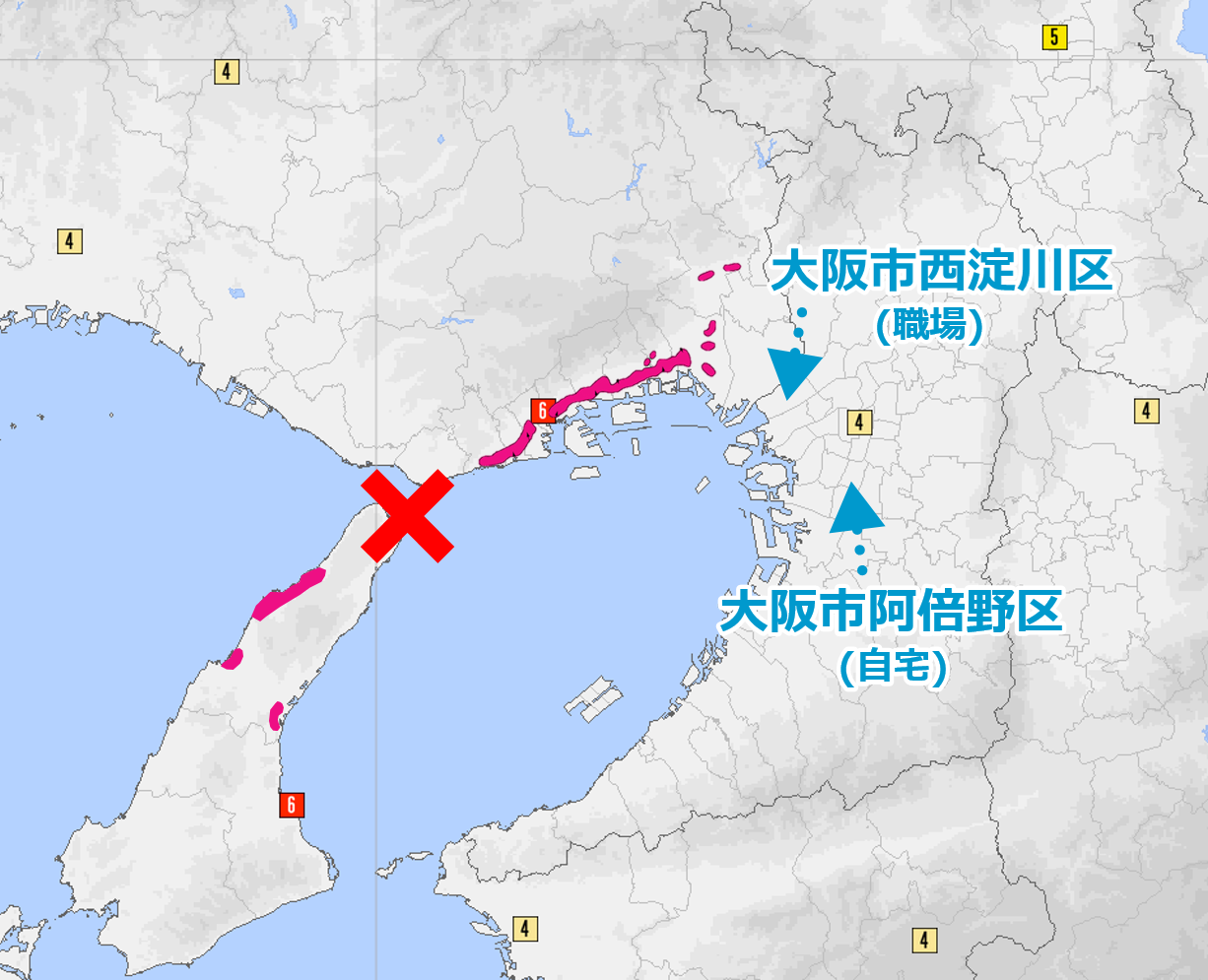

地震の震央位置と自宅と職場の位置関係

×は地震の震央位置、図中の数字は当時観測した震度、ピンク色の領域は現地調査による震度7の分布。

― 職場の状況はどうでしたか?

火災や救護の通報があって、これらの災害にほとんどの車両が出動していました。署内にいる職員は、情報収集をしたり、予備の車両が使えないかを確認して、必要な資器材を準備したりしていました。

― その後、どこかに出動しましたか?また、現地ではどのような作業を行いましたか?

西淀川区でひっきりなしに活動を行っていました。ガス漏れの通報が多かったです。ガス漏れの場合、ガスの漏れている場所を特定して、警戒区域として囲むなどの対応を行います。その後、21時頃に火災の通報がありました。木造の2階建てのアパートが炎上しており、周辺の住民によると、火災のあった部屋の住民が見当たらず、その方の自転車が駐輪場にあることから、まだ部屋の中に取り残されているかもしれないとのことでした。検索活動といって、逃げ遅れた人がいないか行けるところまで行って確認をするのですが発見できず、鎮火したときには屋根と2階が焼け落ちた状態でした。人がいるかもしれないということで、明け方まで焼け崩れた木材をかき出して探しましたが、見つかりませんでした。その後、住民の方はすでに避難していて無事だったことが分かり、ホッとしました。

― なかなか家に帰ることもできない状況だったのでしょうか?

その後一旦帰宅して、少し寝てからまた出勤しました。署内では兵庫県西宮市に応援業務として隊員を派遣するといった話も聞きましたが、西淀川区でも災害が多く、手薄にできない状況だったため、西淀川区での対応を続けました。

― しばらくは夜遅くまで対応する状況が続いたのですか?

地震発生後1、2日は火災などの通報が非常に多かった印象ですが、だんだんと落ち着きました。神戸方面に派遣する職員の段取りなどの準備も随時行っていました。

― 仕事をする上で普段と違って大変だったことはありますか?

はっきりとは覚えていませんが、常に災害対応やその他の業務に追われていて、休日返上で対応しました。

― 普段の生活で大変だったことはありますか?

生活面で困ったことは特にありませんでした。しかし、意識が変わったこととして、関西は地震が少ないイメージでしたが、大地震に対する普段からの備えが重要であることを再認識しました。

― 最後に地震への備えについて、ひとことお願いします。

備蓄品や水の確保も大事だと思いますが、私は安否確認が一番大事だと思います。自分の家族もそうですし、一緒に仕事をしている職場の仲間もそうです。例えばLINEや災害用伝言ダイヤルなど、安否確認の方法を複数考えておく必要があると思います。職場や家など、災害発生時に自分がいる場所によって状況は変わると思いますが、家族や職場の仲間が離れた場所にいても、避難する場所を事前に決めておくことも必要です。安否確認がしっかりとできれば安心できるところは安心できますし、その後の活動もスムーズにできると思います。

― お忙しい中、貴重な体験談をお話しいただきありがとうございました。

関連記事

- 1月17日の119番通報対応(大阪市消防局 後藤さまのインタビュー記事)

- 勤務中に地震が発生 7件連続の出動(大阪市消防局 辻さまのインタビュー記事)