Ⅱ.新潟県の台風と災害

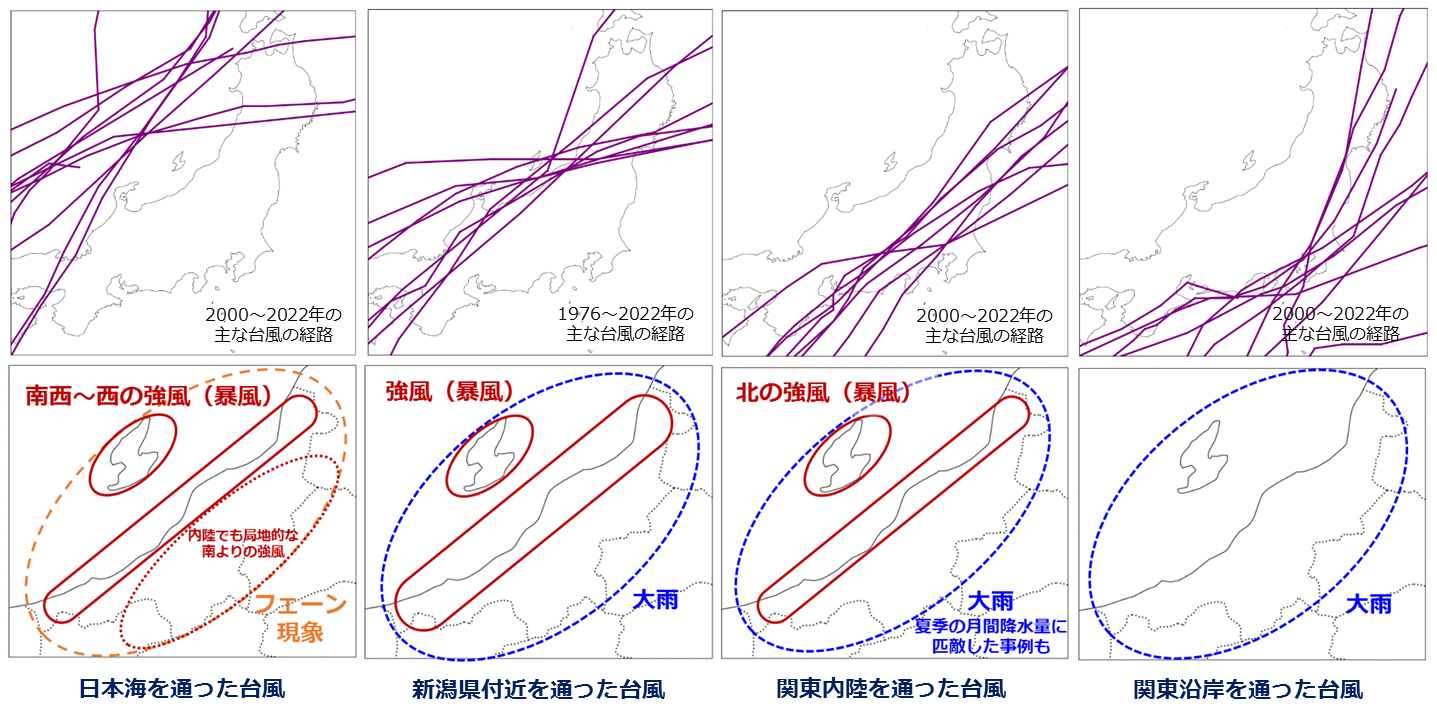

台風は、その経路や大きさ、強さなどの違いによって、新潟県に様々な影響をもたらします。 また、台風の近くに前線があるかどうかによっても影響の度合いは異なります。 個々の事例によってもたらされる影響は異なることから、台風が発生した際には必ず、 最新の台風情報をご確認いただくようお願いいたします。 以下では、近年(主に2000~2022年)新潟県に被害をもたらした台風の経路とその影響について、大まかな傾向をご紹介します。 近年新潟県に被害をもたらした台風の中には、下図のように、新潟県付近を通ったものもあれば、日本海や関東地方といった新潟県から離れた場所を通ったものもあり、経路は多岐にわたります。

近年新潟県に被害をもたらした主な台風の経路と傾向

台風の接近前から、県内の広い範囲でフェーン現象が起こる傾向が見られます。

そして、台風が接近すると佐渡や沿岸部を中心に南西~西の強風(暴風)が吹き、台風が少し遠ざかってから最も風が強くなる傾向が見られます。

また、新潟県付近やその北側に前線があると、前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込み、大雨となることもあります。

なお、台風の接近時には、内陸を含めて南寄りの局地的な強風(暴風)となることがあります(「新潟県の気象の特徴」のページもご覧ください)。

【例】平成30年台風第21号、平成3年台風第19号(通称「りんご台風」)

※さらに過去には、昭和36年台風第18号(第二室戸台風)、昭和30年台風第22号(新潟大火が発生)など

●新潟県付近を通った台風

台風の接近に伴い、佐渡や沿岸~平野部で強風(暴風)が吹きやすい傾向が見られます。また、県内の広い範囲で大雨となることもあります。

【例】令和4年台風第14号、平成29年台風第18号、平成16年台風第21号

●関東地方の内陸部を通った台風

県内の広い範囲で大雨となる傾向が見られます。台風本体に加えて前線の影響も受け、総雨量が夏季の月間降水量に匹敵した事例もありました。

また、佐渡や沿岸部を中心に北の強風(暴風)が吹きやすい傾向が見られます。

【例】令和元年東日本台風(台風第19号)、平成29年台風第21号、平成25年台風第18号

●関東地方の沿岸部を通った台風

県内の全域で大雨となる傾向が見られます。総雨量は、関東地方の内陸部を通った事例よりは少ない傾向です。

この経路の場合も、台風本体に加えて前線の影響で大雨となる傾向があります。

【例】平成28年台風第9号、平成25年台風第26号、平成14年台風第21号

これらの台風の中でも特に大きな被害のあった、令和元年東日本台風、平成30年台風第21号、昭和36年第二室戸台風について個別に紹介します。

なお、以下で取り上げる台風のほか、新潟県に大きな気象災害をもたらした台風については、「新潟県に災害をもたらした気象事例」のページで紹介していますのでご覧ください。

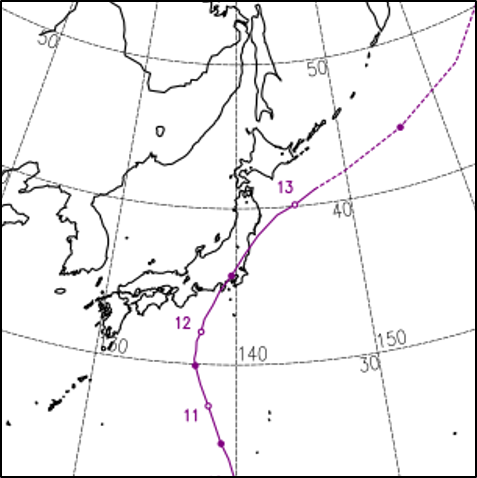

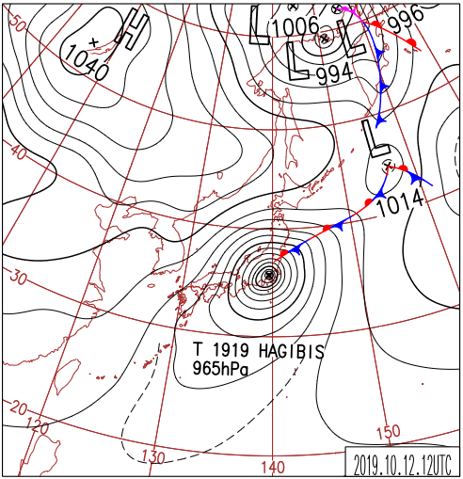

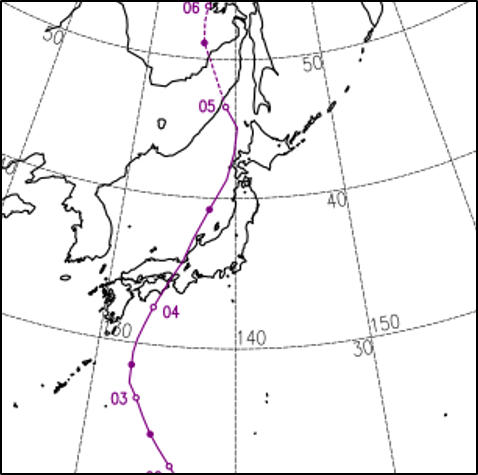

令和元年東日本台風(台風第19号)は、10月12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸し、関東地方を通過した後、13日未明に東北地方の東海上へ進みました。

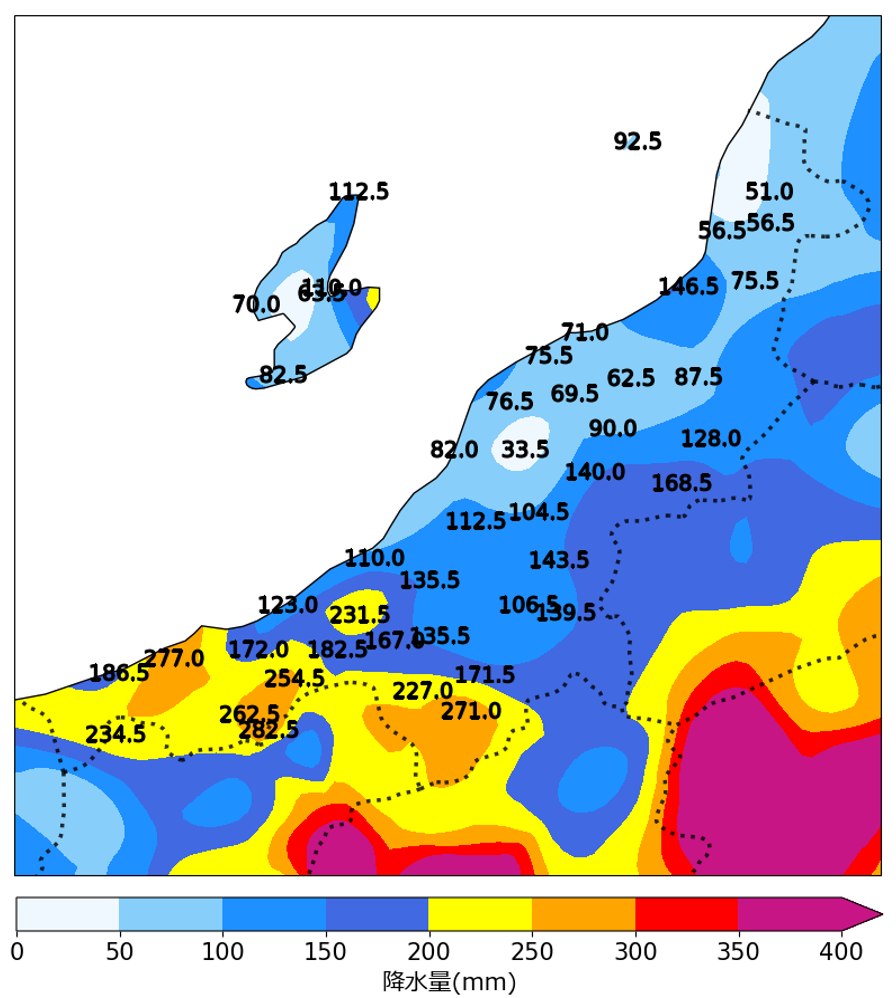

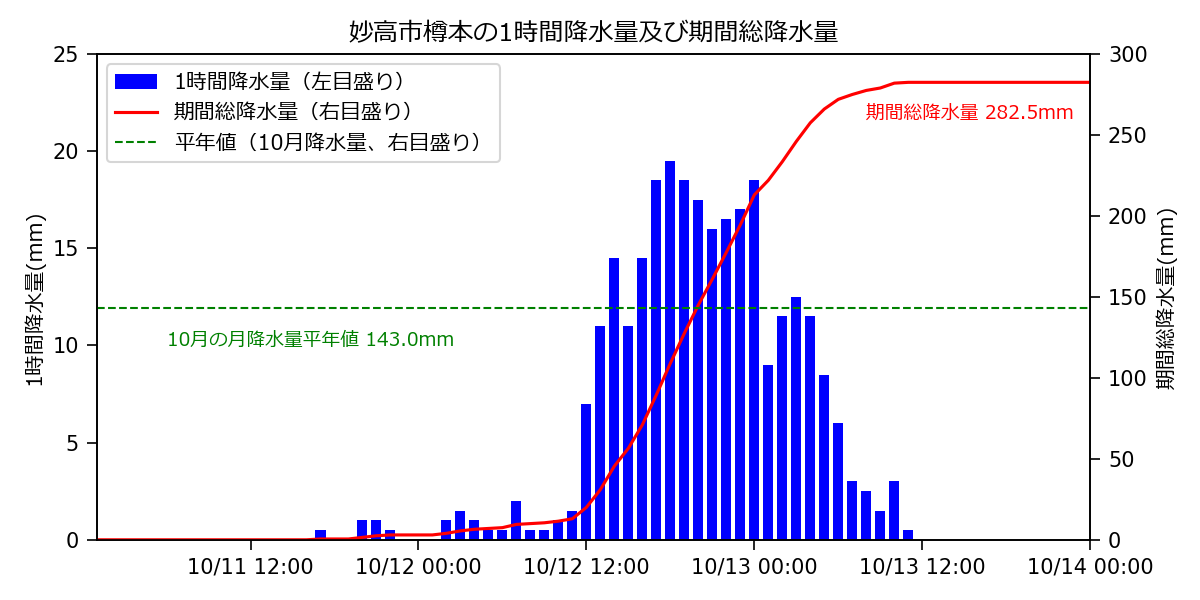

この台風により新潟県では記録的な大雨となり、県内では初めてとなる大雨特別警報を糸魚川市、妙高市、上越市に発表しました。12日1時から13日24時までの総降水量は、上越や中越の山沿いを中心に200ミリを超え、河川の氾濫や土砂災害、浸水害などが発生しました。

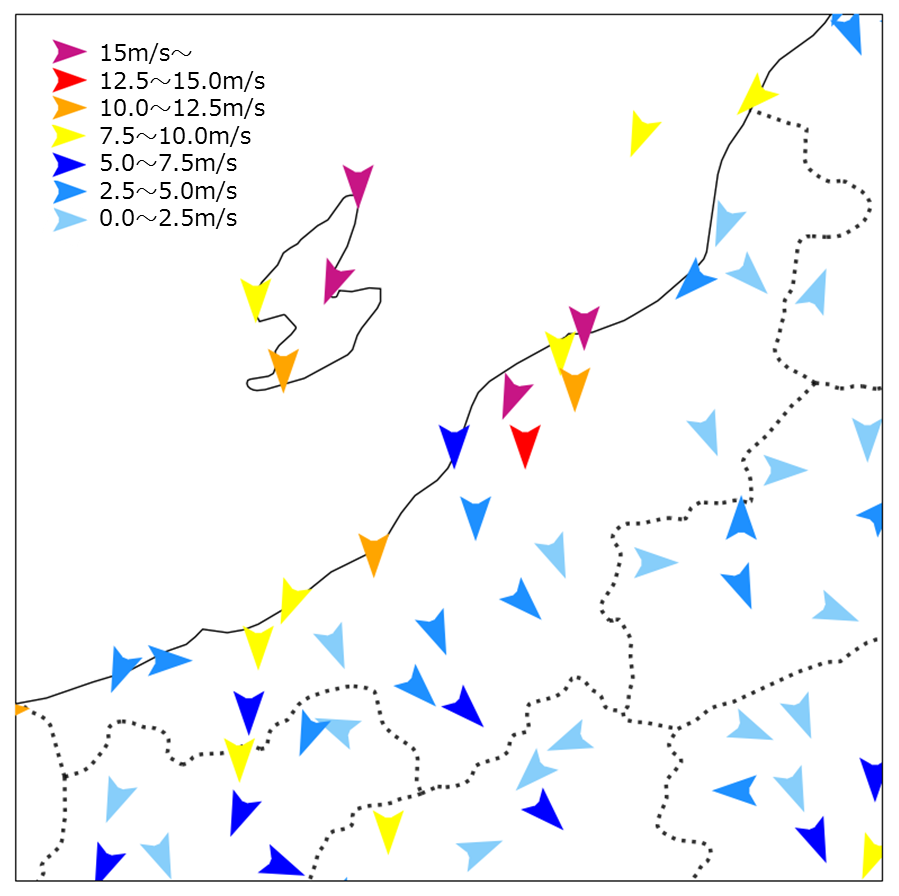

また、台風の接近に伴って風も強まり、最大風速は新潟市松浜で22.9メートル(12日23時04分)、佐渡市両津で21.4 メートル(12日21時22分)を観測し、負傷者や農業施設への被害が出ました。

【参考】「新潟県に災害をもたらした気象事例」の資料 概要版・詳細版

令和元年東日本台風の経路 |

令和元年10月12日21時の天気図 |

令和元年10月11日~13日の期間総降水量の分布

令和元年10月12日22時の風向・風速の分布

妙高市樽本の1時間降水量及び期間総降水量(10月11日~13日)

| 重傷(人) | 軽傷(人) | 全壊(棟) | 半壊(棟) | 一部破損(棟) | 床上浸水(棟) | 床下浸水(棟) |

| 2 | 3 | 3 | 9 | 48 | 25 | 278 |

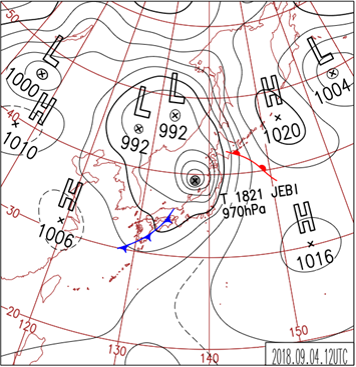

台風第21号は非常に強い勢力を維持したまま日本の南海上を北よりに進み、9月4日12時頃に徳島県に上陸しました。その後、14時頃に兵庫県に再上陸、15時頃には若狭湾に達した後、日本海沿岸を北上し5日9時に間宮海峡で温帯低気圧に変わりました。

新潟県では4日昼過ぎから東寄りの風が強くなり、夜には南寄りの風に変わり佐渡で暴風になったところがありました。

佐渡市や魚沼市をはじめとした新潟県内の複数の観測点で、観測史上第1位となる日最大風速や日最大瞬間風速を観測したり、9月としての極値を更新したりしました。

この台風により新潟県内では、複数の重軽傷者が出たほか、約80棟の住家に一部破損の被害がありました。

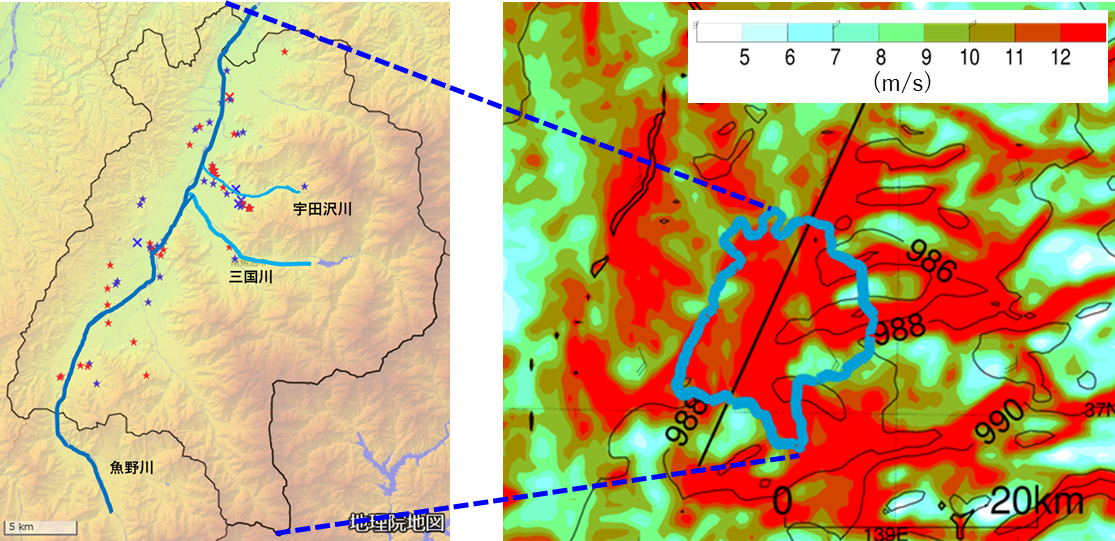

特に住家被害件数の多かった南魚沼市周辺について、気象庁の数値モデル(JMANHM)を用いて当時の風の状況をシミュレーションすると、南魚沼市の谷筋に沿って強風が吹いていた状況が再現されました。この結果から、南魚沼市で複数の住家被害が生じた要因の一つとして、台風の接近に伴い、アメダスでは捉えきれない局地的な強風が吹いていた可能性が考えられます。

【参考】「新潟県に災害をもたらした気象事例」の資料 詳細版

平成30年台風第21号の経路 |

平成30年9月4日21時の天気図 |

南魚沼市の住家被害の分布(左図)と気象庁の数値モデルにより再現した9月4日19時の風速分布(右図)

(左図の地図上の☆や×印は住家被害のあった場所を示す。右図の背景色は風速、黒線は海面気圧を示す。出典:南魚沼市総務課)

| 重傷(人) | 軽傷(人) | 全壊(棟) | 半壊(棟) | 一部破損(棟) |

| 2 | 5 | 0 | 1 | 84 |

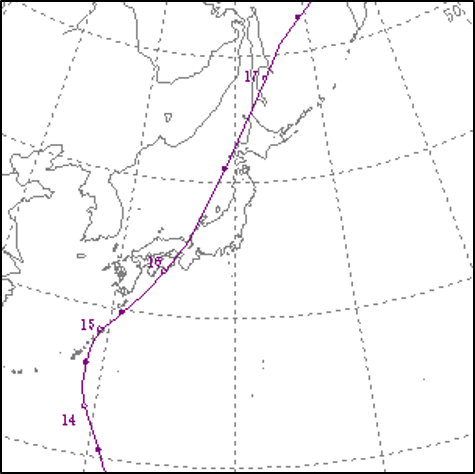

台風第18号は非常に強い勢力のまま、速いスピードで北上し、16日朝高知県に上陸、佐渡沖を経て、その日の夜には津軽海峡西方に達しました。

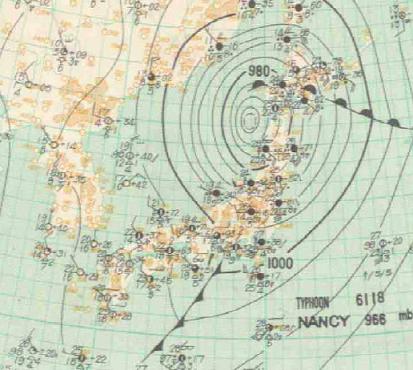

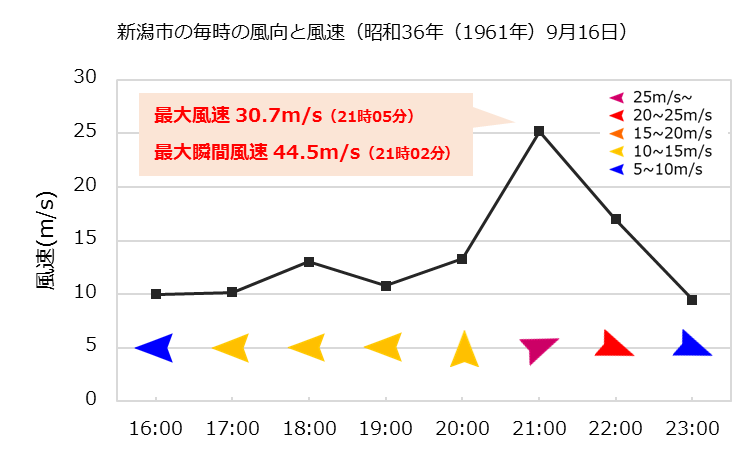

上陸時の中心気圧は約930hPa、津軽海峡西方に達したときでも966hPaという状態で、新潟県内では台風の中心が佐渡沖を通過した頃から南西または西の風が強くなり、新潟市では21時過ぎに最大風速が30.7m/s、最大瞬間風速が44.5m/sの暴風となりました。

このため、新潟県内では建物の倒壊が相次ぎ、多くの死傷者が出ました。新潟の毎時の風の状況をみても、19時の風速は約11m/sでしたが、21時頃に急激に強まっていることが分かります。

また、気象庁の数値モデル(JMANHM)を用いた第二室戸台風のシミュレーション結果からも、台風が新潟県から少し遠ざかった21時頃に風が強まっていたことが分かりました。

このように、台風は接近時だけでなく少し遠ざかってからも強い風が吹くことがあり、注意が必要です。

【参考】「新潟県に災害をもたらした気象事例」の資料 概要版・詳細版

第二室戸台風の経路 |

昭和36年9月16日21時の天気図 |

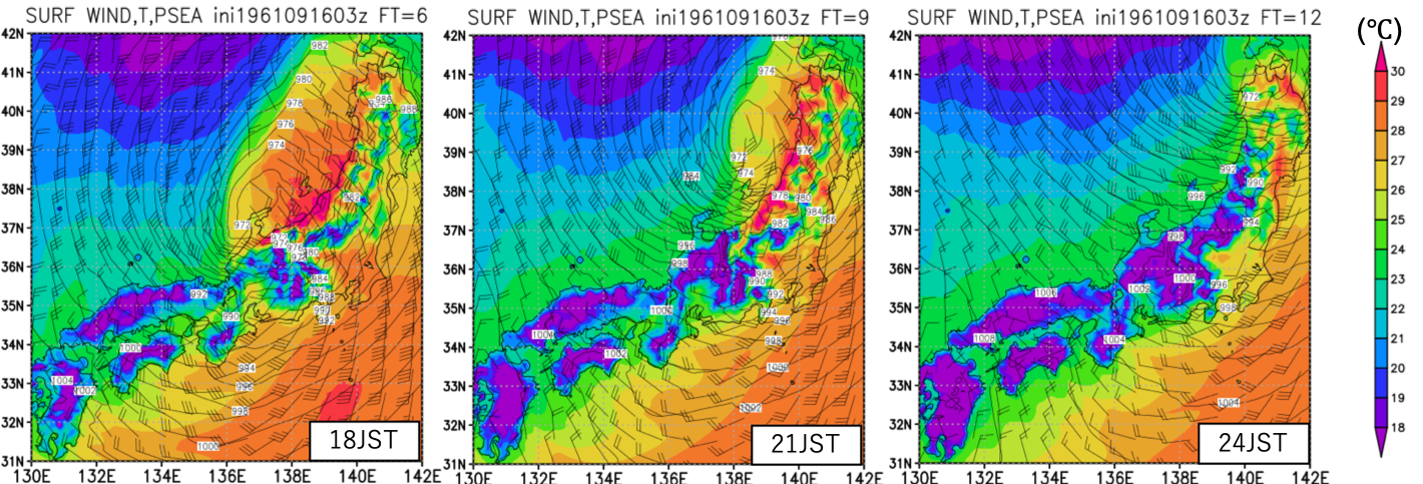

気象庁の数値モデルにより再現した9月16日の気温・風・気圧の分布(左から18時、21時、24時の分布)

(陰影は気温(℃),黒線は海面気圧(hPa),矢羽根は風を表し,短矢羽根は5kt,長矢羽根は10kt,旗矢羽根は50ktを示す)

新潟市の毎時の風向と風速(昭和36年9月16日)

| 死者(人) | 重軽傷(人) | 全壊(棟) | 半壊(棟) | 一部破損(棟) |

| 36 | 2,310 | 2,822 | 19,332 | 108,183 |