|

関東地震から100年~あの日を忘れずに、その日に備える~ |

|

|

|

|

|

|

|

関東地震から100年~あの日を忘れずに、その日に備える~ |

|

|

|

|

|

|

|

横浜地方気象台は、神奈川県測候所と呼ばれていた時代に建てられた旧庁舎(昭和2(1927)年竣工)の「あゆみ棟」と新庁舎(平成19(2007)年竣工)の「みらい棟」の2棟から成っています。

ブラフ積みと呼ばれる山手地区に独特の擁壁とともに旧庁舎が、平成17年(2005年)に横浜市有形文化財に指定されました。 |

|

あゆみ棟 あゆみ棟は地上3階、地下1階の構造です。 |

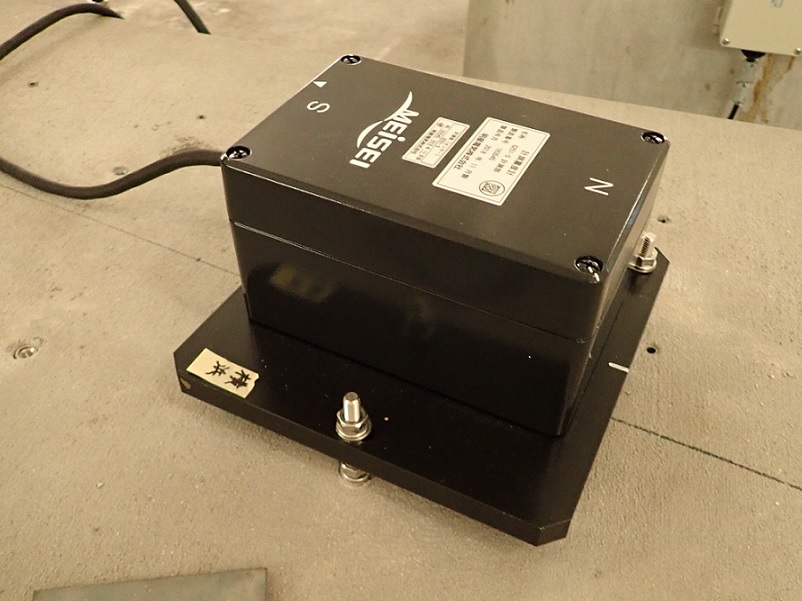

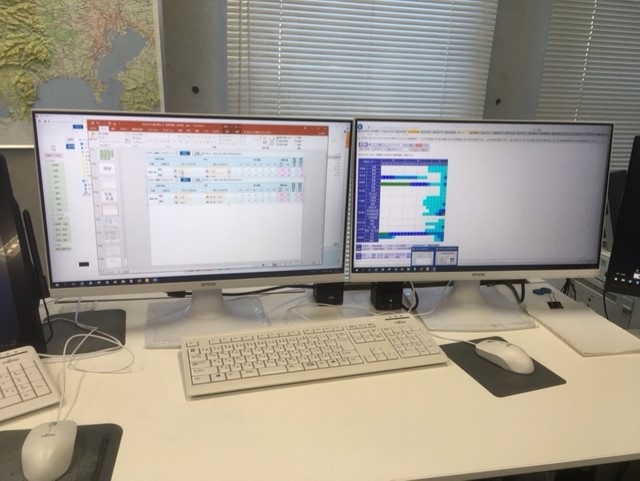

横浜地方気象台入り口 入り口の左右に見える擁壁はブラフ積みと呼ばれています。 見学等の際に車いすをご利用される方は別途ご相談ください。  横浜地方気象台の玄関ホール 中央に構えている古時計は阿部式電気時計の親時計です。  玄関ホールの右側を見ています。 突き当りは防災連絡室です。防災連絡室では、見学者への説明、 防災関係機関担当者との会議、気象台職員の研修会などを行います。  防災連絡室の手前には旧所長室があります。  当時の所長室の雰囲気を醸し出すために寄贈してい ただいた、昭和初期に製作された机を保存しています。 玄関ホールの左側はみらい棟につながる廊下が続いています。  廊下の手前のエレベーターホールは展示スペースになっています。 天井から気象庁マスコットの「はれるん」がお出迎えします。 エレベーターの隣に見える扉を開くとみらい棟につながる渡り廊下です。  二階に上がっていきましょう。  踊り場で向きを変えて更に上ります。  二階に上がるとまず旧応接室があります。  旧応接室のテーブルや椅子が再現されて展示してあります。  二階の奥には台長室と事務室があります。  三階に上がっていきましょう。  三階は古い観測機器の展示室になっています。  三階にある観測機器の展示室に入りました。 奥の机にあるものは左から感雨器、茶色のものは貯水型雨量計で 用いた貯水バケツ、その隣が温水式雨量計とその計量部、右の机に 写っている黒いものは感光紙に記録するジョルダン式日照計です。  正面の机の左から温度計の入った通風筒、風車型風向風速計とその記録器です。 気象観測がデジタル処理されてもしばらくの間は、ペン書きの記録器に 各現象の変化を記録し、観測者はその記録を読み取っていました。  手前から、アネロイド型自記気圧計、通風乾湿計 金属自記気圧計、毛髪自記湿度計です。  屋上に出てみましょう。櫓が建っていてその上に 風向風速計と日照計が設置されています。  屋上から真下を見ると観測露場(ろじょう)が見えます。 ここで、気温、湿度、雨量、視程、積雪などを観測します。  それでは、地下室まで下りていきましょう。  地下には倉庫があり、その奥に地震計室があります。 倉庫の扉の上に取り付けられている室名表示は、 昭和2(1927)年から変わりません。  地震計室の前まで来ました。 入り口には関東地震の被害写真が常に掲示してあります。  あゆみ棟地下の地震計室の内部です。  震度計の感部です。しっかりとした基礎の上に設置してあります。  震度計の感部です。こちらは品質管理のための感部です。  地震計で過去に観測した地震の揺れを記録した記録紙を保管しています。 ビデオであゆみ棟の内部を紹介します。 みらい棟 みらい棟は、地上スキップフロア3階、地下1階です。 みらい棟に執務室と観測予報業務室があります。  観測予報業務室です。ここで観測をして予報を発表しています。  多機能型震度計処理部です。 あゆみ棟地下室の感部から送られてきた地震データを処理して、 気象庁本庁に有線または無線で送信します。  地上気象観測装置です。 観測露場や屋上の感部から送られてきた観測データを処理して、 気象庁本庁に有線で送信します。  気象情報伝送処理システム端末です。 予報官はこの端末を使って天気予報や気象警報・注意報の発表作業を行います。 気象台の住所 神奈川県横浜市中区山手町99番地 施設見学を希望する方はこちらの案内も参考にしてください。 庁舎の公開・観測施設見学 |