被害は軟弱な地盤の広がる鳥取平野に集中した。全体的な被害は死者1,083名、負傷者3,259名、家屋全壊7,485棟などの被害が生じたほか、土木構造物への被害もあった。

鳥取地震(1943年)特集ページ

作成:2023年8月8日

1943年(昭和18年)9月10日、鳥取県東部を震源とするマグニチュード(M)7.2の地震が発生し、鳥取県に甚大な被害をもたらしました。 過去の災害を振り返り、地震への備えを改めて確認してください。

鳥取地震の概要

- 発生日時:1943年9月10日 17時36分

- 震央:北緯35度28.3分 東経134度11.0分

- 深さ:0km

- 地震の規模:M7.2

- 最大震度:6(注:当時の震度階級の最大)

- 降水量(mm):合計45.5 最大 1時間30.2 10分間14.0

- 気温(℃):平均24.1 最高29.5 最低22.4

- 風向・風速(m/s):平均風速1.5 最大風速 風速6.0 風向北

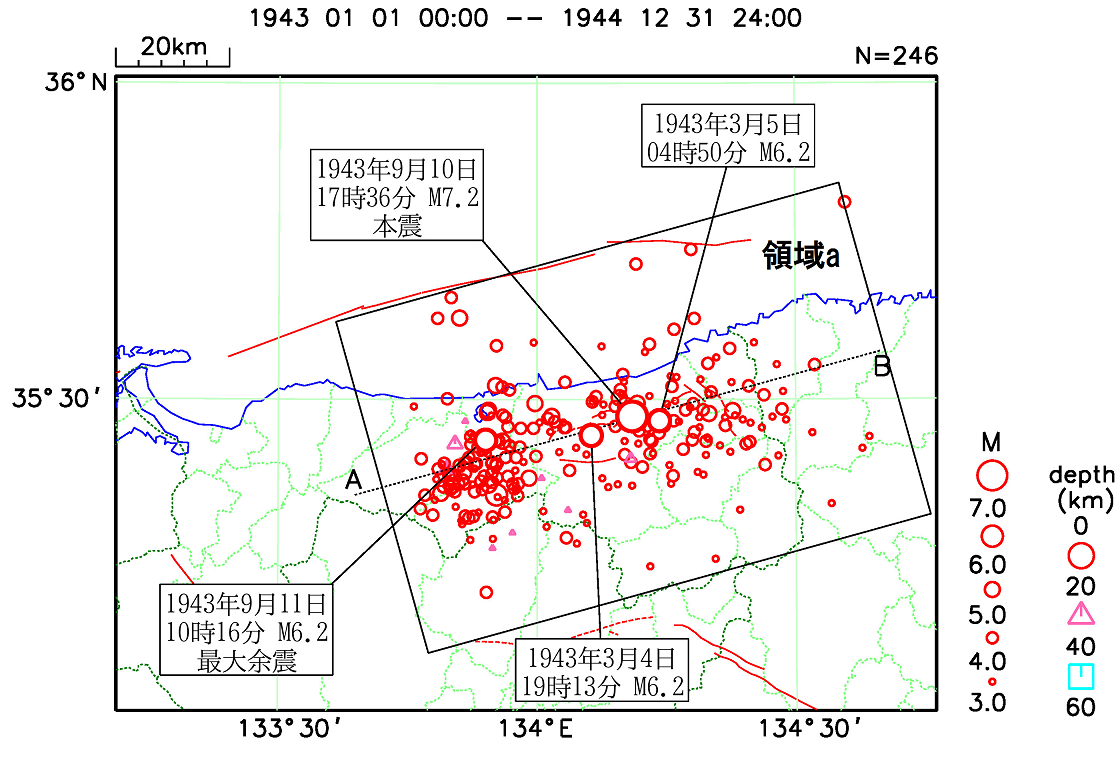

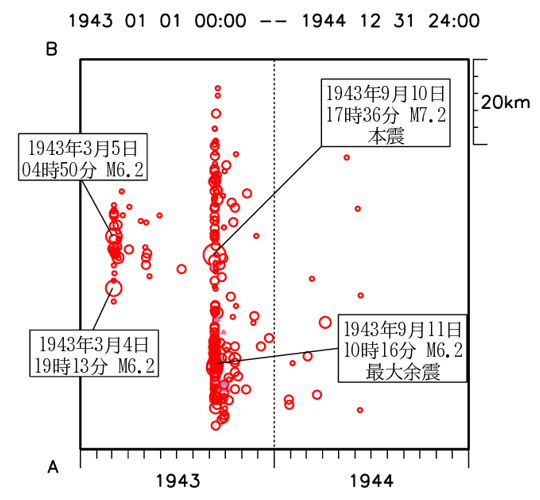

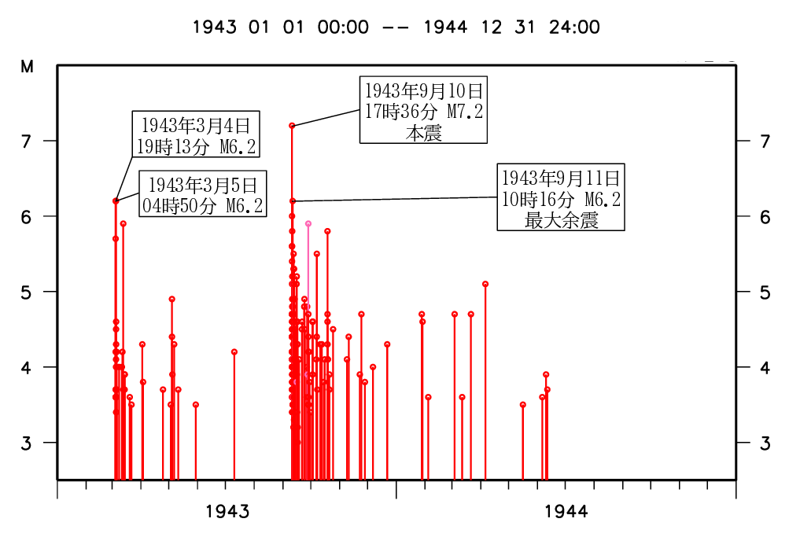

鳥取地震は鳥取県東部を震源とする陸域の浅い地震で、鳥取測候所(気高郡湖山村、現鳥取市)で震度6を観測した。 この地震により鳥取市街の南西に広がる丘陵部で地表にずれが現れ、当時の東京帝国大学地震研究所が調査に当たり、後に鹿野-吉岡断層と命名された。 被害は主に鳥取平野の地盤の弱い地域に集中し、多数の家屋が倒壊した。また、炊事が行われていた時間帯であったため、複数箇所から出火し被害に拍車をかけた。 最大余震(M6.2)は、本震の翌日に発生している。 この地震の約半年前の3月4日と5日に鳥取地震とほぼ同じ場所で、M6.2の地震が発生していた。

注:震度階級に震度7が導入されたのは1949年からになります。震度5と6に強と弱が設けられ、震度階級が10段階になったのは1996年以降になります。

鳥取地震の活動状況(1943年~1944年)

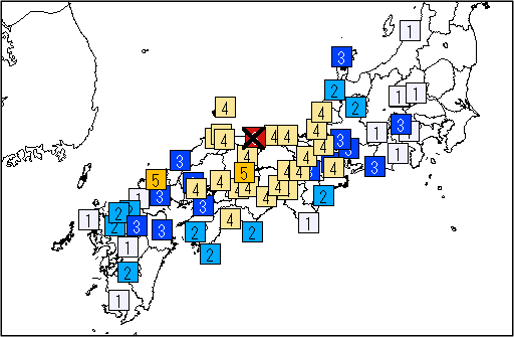

鳥取地震の震度

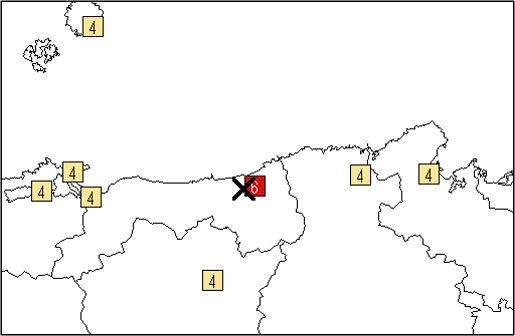

震度分布図(全体図)

震度分布図(鳥取県周辺)

| 鳥取県 | 震度6 | 鳥取 |

| 震度4 | 米子、境 | |

| 岡山県 | 震度5 | 岡山 |

| 震度4 | 津山 | |

| 山口県 | 震度5 | 萩 |

| 福井県 | 震度4 | 福井、敦賀 |

| 三重県 | 震度4 | 津 |

| 滋賀県 | 震度4 | 彦根 |

| 京都府 | 震度4 | 京都、宮津 |

| 大阪府 | 震度4 | 大阪 |

| 兵庫県 | 震度4 | 豊岡、神戸、洲本 |

| 和歌山県 | 震度4 | 和歌山 |

| 島根県 | 震度4 | 松江、西郷 |

| 広島県 | 震度4 | 福山、呉 |

| 徳島県 | 震度4 | 徳島 |

| 香川県 | 震度4 | 高松、多度津 |

| 高知県 | 震度4 | 高知 |

注:震度階級に震度7が導入されたのは1949年からになります。震度5と6に強と弱が設けられ、震度階級が10段階になったのは1996年以降になります。

鳥取地震による被害

| 都市別 | 死者 | 重傷者 | 軽傷者 | 全壊 | 半壊 | 全焼 | 半焼 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 鳥取市 | 854 | 544 | 1988 | 5754 | 3182 | 250 | 16 |

| 岩美郡 | 56 | 12 | 137 | 694 | 916 | ||

| 八頭郡 | 49 | 11 | 15 | 3 | 28 | ||

| 気高郡 | 120 | 100 | 450 | 1014 | 1703 | 1 | |

| 東伯郡 | 4 | 2 | 20 | 329 | |||

| 合計 | 1083 | 669 | 2590 | 7485 | 6158 | 251 | 16 |

出典:東京大学出版会「日本被害地震総覧599-2012」

リンク

2023年(令和5年)は鳥取地震以外にも、関東大震災から100年、日本海中部地震から40年、北海道南西沖地震から30年、福井地震から75年と各地震の発生から節目の年を迎えており、関係する気象台ホームページに地震の特集を掲載しています。過去の災害から学び、地震・津波に備えていただき、日頃の災害対策や見直しにご活用ください。

被害写真集

被害写真集