はじめに

地震災害はいつでもどこでも発生する可能性があります。 発生に備え、家具の固定、非常持ち出し品の準備、避難場所の確認、耐震補強等、日頃からできる限りの備えを進めましょう。

福井地震の概要

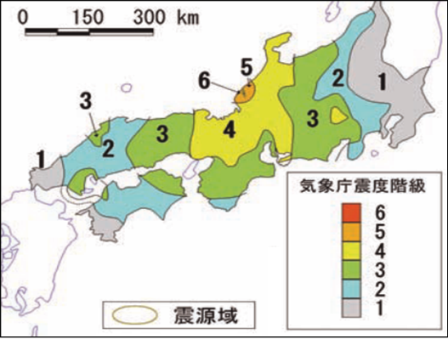

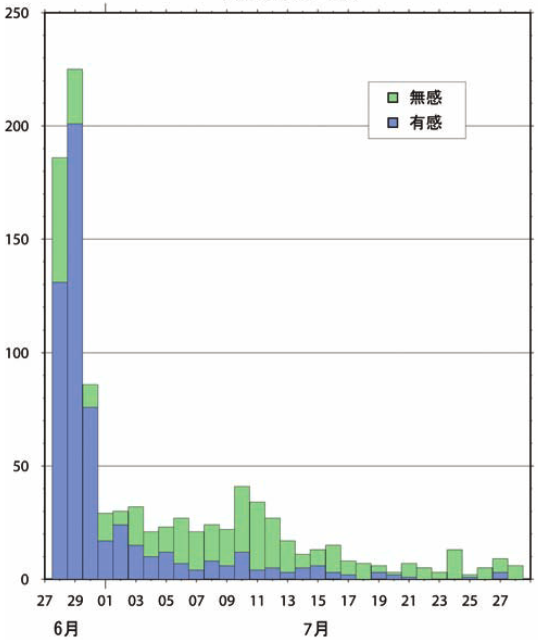

また、本震の直後(6分後)にはマグニチュード5.8の大きな余震が発生し、約3週間にわたり揺れを感じる地震が1日に数回発生する日々が続きました。 また、気象庁では福井地震後、それまでの0から6までの震度階級に新たに震度7を加えた新しい震度階級を設定しました。 その後、震度7は1995(平成7)年の兵庫県南部地震(マグニチュード7.3)まで適用されることはありませんでした。

|

|

|

第1図 福井地震の震度分布図 気象庁(1968)から引用 |

第2図 日別余震回数 日本の地震活動から引用 |

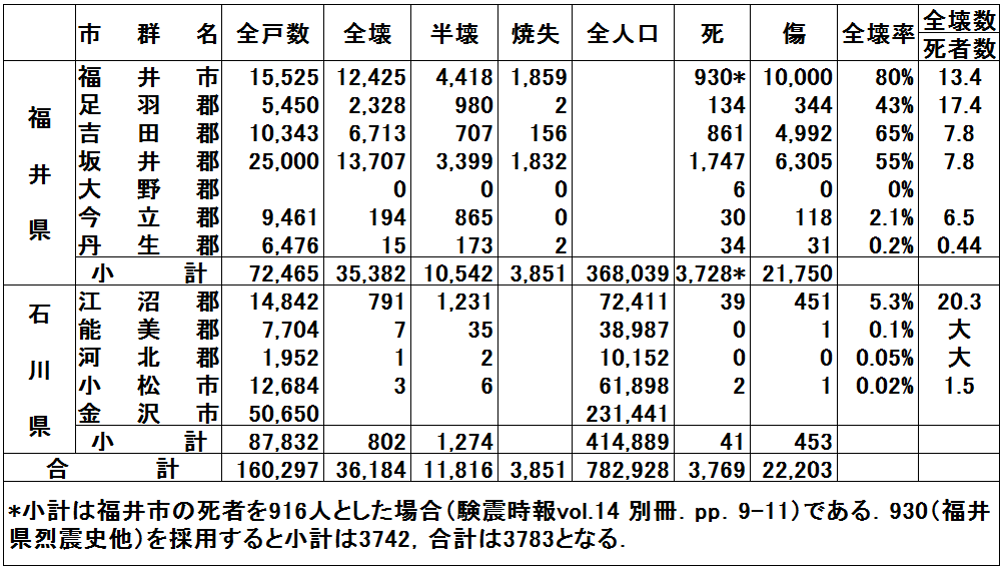

福井地震による被害

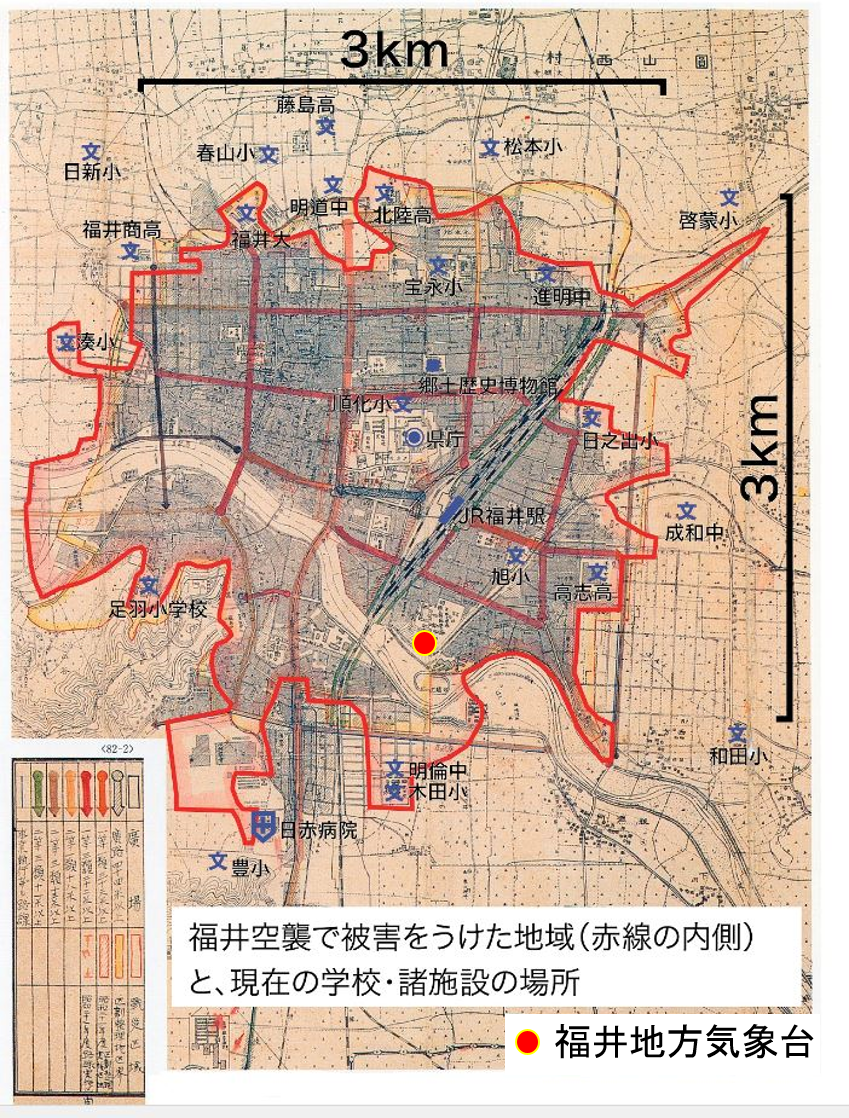

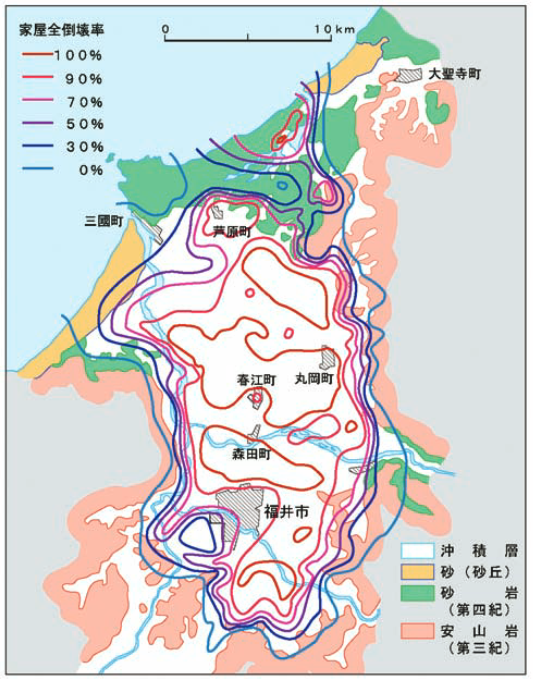

甚大な被害となった背景には、1945(昭和20)年7月19日米軍機による空襲で壊滅的な被害を受けたことが挙げられます。 正確な被害の実態は不明ですが、空襲では、福井城(現県庁)を中心に約3km四方が焼け野原となり、 建物の80%以上が破壊、死者1,576人、重軽傷者6,419人との終戦後の調査結果があります。 約3年後、復興途上の中で建てられた家屋は耐久性が低く、福井地震では瞬時に多数が倒壊しました。 なお、福井平野は、九頭竜川や足羽川等の河川がもたらした土砂の埋積によって形成された沖積平野であり、 地盤が軟弱であることも被害が拡大した要因です。

また、地震直後に火災が広がり被害が拡大しました。当時、調理は竈(かまど)で行われており、 飲食店からの出火も多く木造家屋が建ち並ぶ場所では火災が広がりました。 地震により家屋が倒壊しており、余震が次々起こる状況の中で適切な消火活動を進めることは容易ではなく、 福井市の市街地では、火災によりほとんどが焼失したところもありました。

|

第1表 福井地震による被害 日本被害地震総覧から引用 |

|

|

|

|

第3図 空襲による被害分布 福井市立郷土歴史博物館HPから引用 |

第4図 地震による家屋全壊率分布と地盤 日本の地震活動から引用 |

参考文献

宇佐美龍夫,2003年:最新版 日本被害地震総覧 [416]-2001.東京大学出版会内閣府,2009年:災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1948 福井地震

内閣府,2011年:中央防災会議『災害教訓の継承に関する専門委員会』内陸直下型地震編.

政府 地震調査研究推進本部,2017年:日本の地震活動

福井市立郷土歴史博物館,2017年:福井空襲と福井地震

福井市,1978年:福井烈震誌

政府 地震調査研究推進本部,2017年:福井県の地震活動の特徴

地震から身を守るために

●地震が起きる前に

地震はいつでも、どこでも発生する可能性があります。 地震による災害から身を守るためには、家具の固定、非常持ち出し品の準備、避難場所の確認、家族との連絡方法の確認、耐震補強など、日頃からできる限りの備えをしておくことが大切です。参照:政府広報オンライン 「緊急地震速報」と「津波警報」いざそのとき、身を守るために!

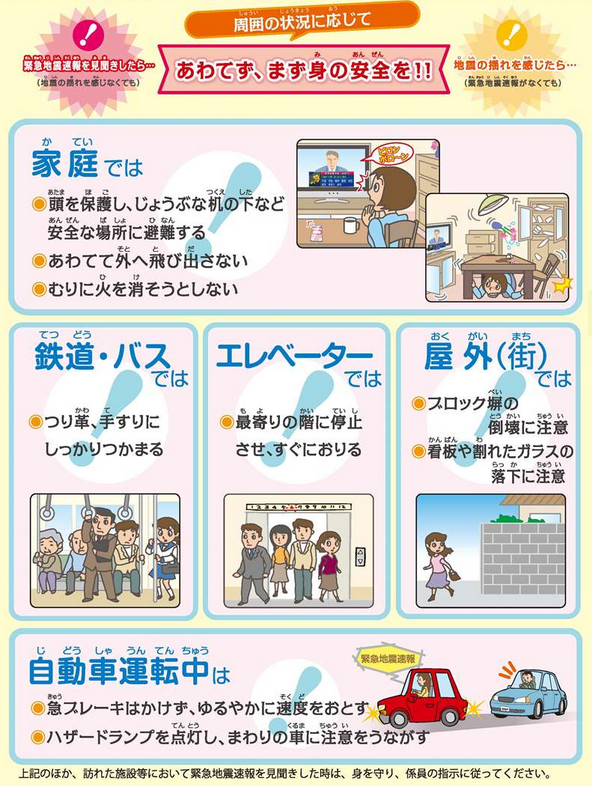

●もし地震が起きたら

あわてずに、まずは身の安全を確保しましょう。 気象庁では最大震度5弱以上を予想した時に、震度4以上を予想した地域に対して緊急地震速報(警報)を発表します。 緊急地震速報は、地震による強い揺れがすぐに到達することを知らせる情報で、テレビ、ラジオ、携帯電話、スマートフォン等からの報知音により知ることができます。 緊急地震速報が発表されてから、強い揺れが到達するまでの時間はごくわずかです。緊急地震速報を見聞きしたら、机やテーブルの下にかくれるなど、直ちに身の安全を図りましょう。

参照:気象庁HP 緊急地震速報を見聞きしたときは