「阪神・淡路大震災」特設サイト

阪神・淡路大震災を契機とした震度観測の改善

兵庫県南部地震の発生以降に、気象庁が行ってきた震度観測の改善について記載しています。震度観測点の充実

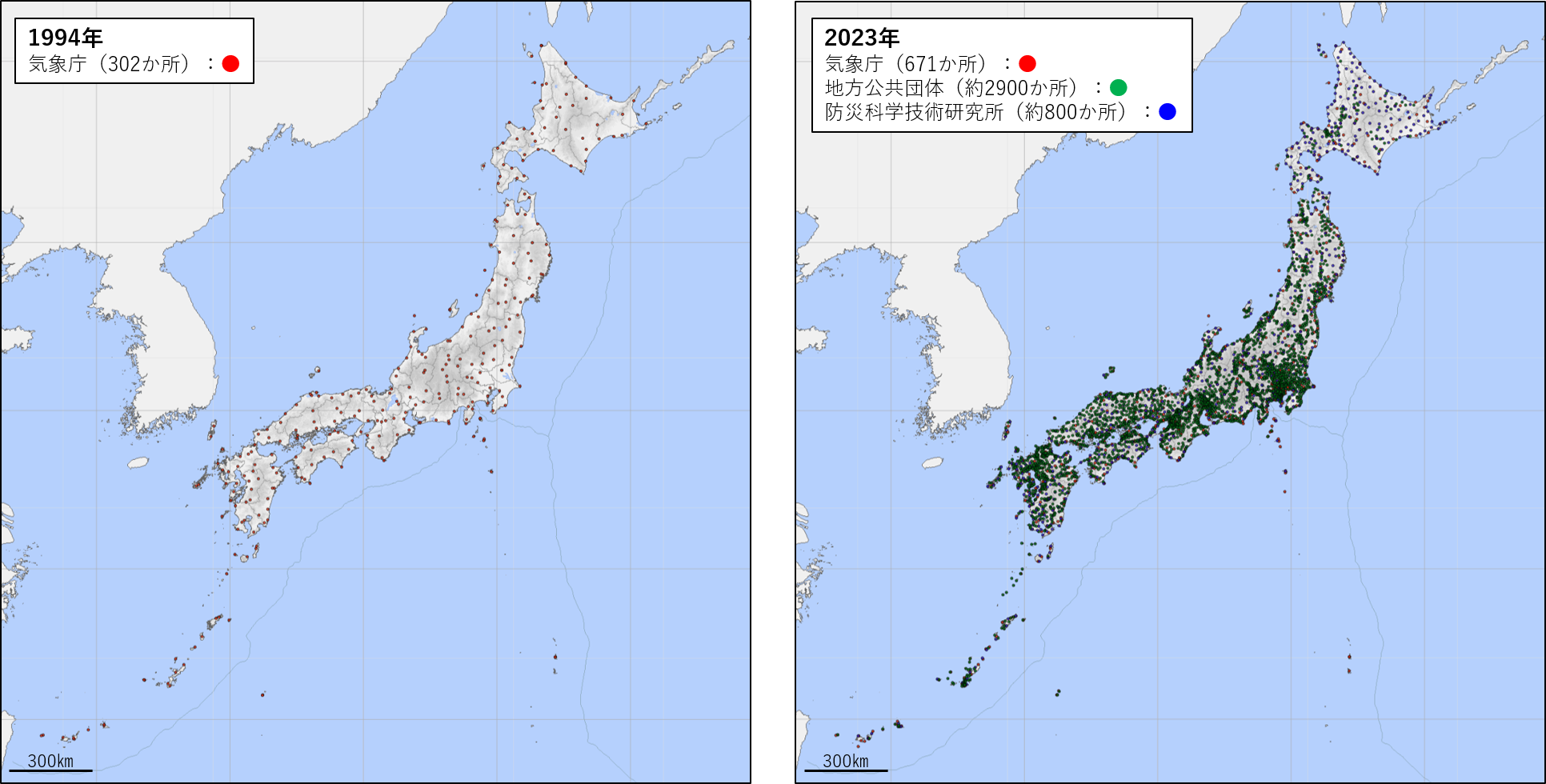

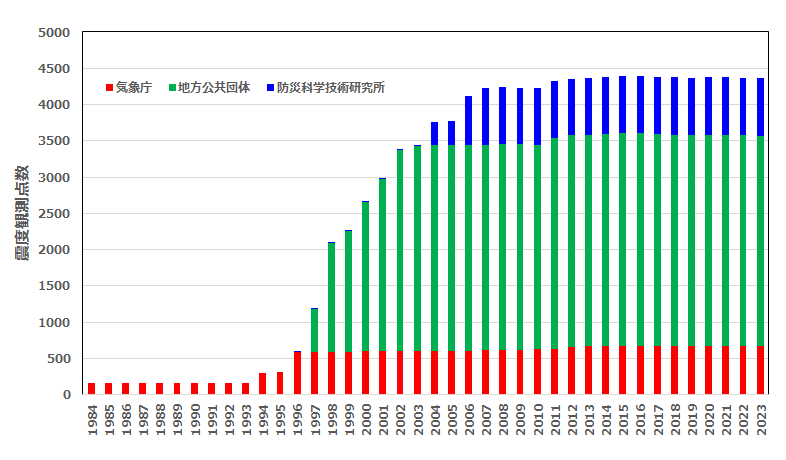

兵庫県南部地震の翌年(1996年)以降、気象庁では震度観測点をそれまでの約300箇所から600箇所以上に増強しました。また、この地震を機に自治体が独自に震度計を設置し、自らの初動防災対応に活用するようになりました。自治体など気象庁以外の機関が整備した震度計のデータも取り込むことで、きめ細かい震度情報を発表できるようになりました。

|

|

震度階級の細分化、地震情報の改善

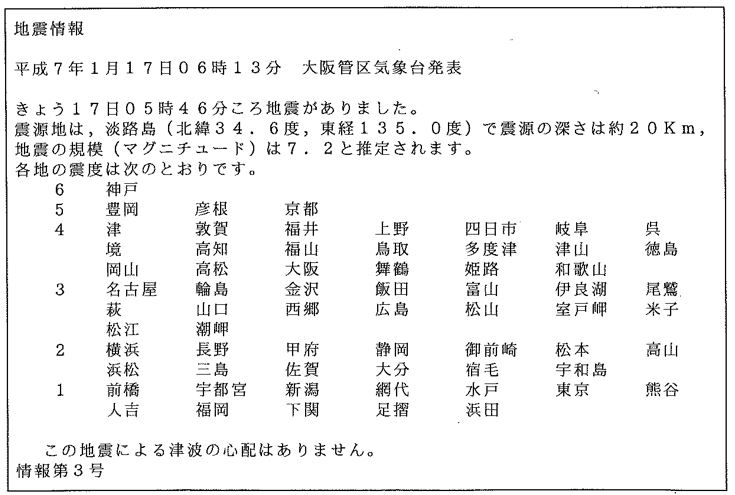

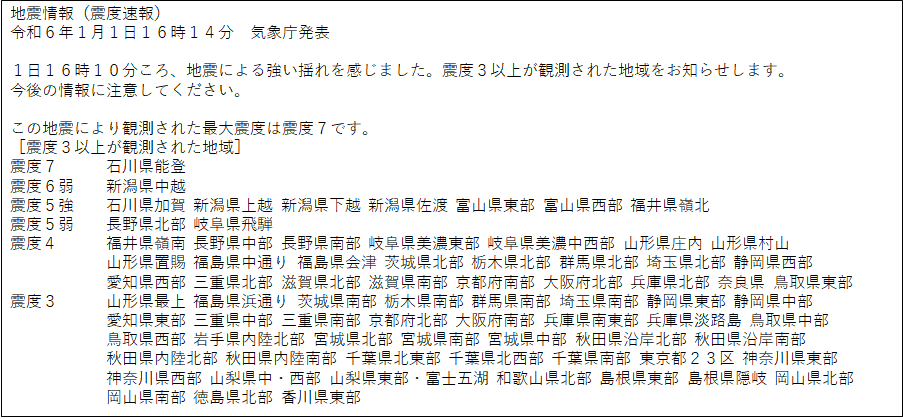

1995年当時は震度0から震度6までは体感等により震度観測を行うこととしていましたが、震度7については現地調査により決定するものとなっていました。気象庁は、その後1996年に震度階級を改正し現在の10階級に分割すると同時に、震度7についても計測震度計で速報できるようにしました。 |

|

震度観測の変遷

| 実施年月 | 震度観測の変遷 |

|---|---|

| 1884年 (明治17年) |

約600箇所の観測点で体感による震度の観測を開始 ※当時は地震計による地震の観測体制が十分でなく、震動の強弱や揺れの方向等についての体感や被害調査等により、地震現象を把握していた ※震度階級は4階級(微、弱、強、烈) |

| 1898年 (明治31年) |

震度階級を7階級に細分化(震度0~6) |

| 1904年 (明治37年) |

気象官署や民間への委託をあわせ1437の観測所から震度データを収集 ※昭和30年代にもほぼ同数の観測点が維持される |

| 1908年 (明治41年) |

震度階級に説明を付ける |

| 1936年 (昭和11年) |

震度階級の説明に人間の感覚や室内の状況、家屋の被害などを記述 |

| 1948年 (昭和23年) |

福井地震 |

| 1949年 (昭和24年) |

福井地震をきっかけとして、震度階級を8階級に細分化(震度7を追加) 体感による速報を開始(防災面を重視) ※震度の速報は震度6までとし、震度7は後日の調査により被害状況から判定するものとする |

| 1958年 (昭和33年) |

順次観測所の整理を実施 ※昭和30年代に入り、地震計による地震の観測体制が構築されてきたことから、地震現象の把握のための震度観測はその役目を終える ※昭和63年には、全国158箇所の気象官署において震度観測が行われるのみとなった |

| 1978年 (昭和53年) |

震度6までの全ての階級に体感を示す ※震度階級の説明において、室内の状況、家屋の被害などのみを記載している階級があった ※体感による観測をより適切に行えるよう、気象庁の地震観測の指針(地震観測指針(観測編))に震度6までのすべての階級で体感の説明を示した |

| 1988年 (昭和63年) |

震度観測検討委員会の報告(昭和63年2月)を受けて、震度の機械観測(震度の計測化)の試験を開始 ※体感による震度観測自体は廃止せず、震度の計測化を並行して進める |

| 1993年 (平成5年) |

震度観測点を約300箇所に増強 |

| 1995年 (平成7年) |

平成7年(1995年)兵庫県南部地震(阪神淡路大震災) ※この地震を機に、地方公共団体が独自に震度計を設置し、自らの初動防災対応に活用 |

| 1996年 (平成8年) |

震度観測点を約600箇所に増強 |

| 1996年4月 (平成8年) |

震度計による震度観測の開始(体感による観測の廃止) |

| 1996年10月 (平成8年) |

震度階級を10階級に細分化(震度5と震度6について、それぞれ「弱」と「強」に細分化)するとともに、 震度7についても計測震度計で速報できるようにした |

| 1997年11月 (平成9年) |

気象庁の震度情報に地方公共団体の震度データを含めて発表開始 |

参考資料

震度に関する検討会震度の活用と震度階級の変遷等に関する参考資料(平成21年3月)[PDF形式:4.01MB]

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。

お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。