地震・津波を知る・伝える

-災害は忘れたころにやってくる-

過去の災害の記憶を伝承する

日本は災害の多い国で、地震や津波の他にも火山や大雨、台風など様々な災害が発生しています。昔の人は大きな災害に対して、当時の様子や災害の教訓などを後世に伝えるために石碑などに残しています。和歌山県、徳島県、高知県など太平洋沿岸地域では南海トラフ地震による津波災害に関する石碑が数多く残っています。

大阪府内でも大地震両川口津浪記石碑や擁護璽(ようごじ)などの石碑があります。これらの石碑には、1854年に発生した安政東海地震、安政南海地震とその津波によって多くの人が犠牲になったことが記されています。両川口では過去の教訓を生かすことができずに大きな被害が出たことが記されている一方で、擁護璽の方では過去の経験を生かして被害を抑えることができたと記されており、災害の教訓を伝承することの重要性を認識することができます。

図1 大地震両川口津浪記石碑

(大阪市HPより)

図2 擁護璽

(堺市HPより)

災害を知る

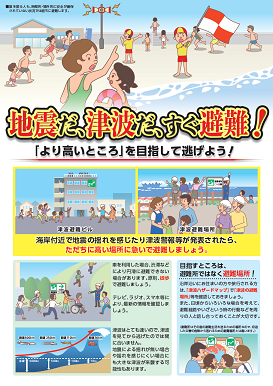

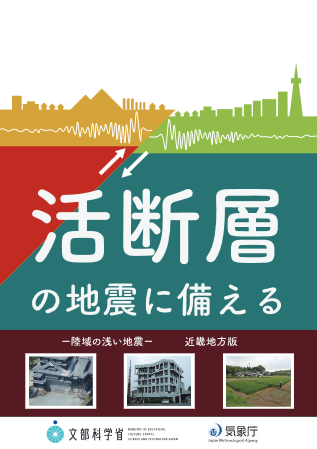

自分が災害にあった時、その災害への対処法を知らないと、危険な行動を取ってしまう可能性があります。災害への対処法は、気象庁の各種パンフレットに記載しているほか、各地にある防災関連施設などでも学ぶことができます。災害時にどのような被害が発生するかを知り、それらへの対処や避難の方法などを体験しながら学ぶことができる施設もあります。

防災は「自助・共助・公助」それぞれが連携する必要があり、特に災害発生直後は自分を守る「自助」と、近隣で助け合う「共助」が非常に重要です。「自助」を行うために、家具などの耐震固定や非常食・水の備蓄を行ったり、「共助」のために学校・職場・地域住民との防災訓練に参加したりするなど、日ごろから災害に備えておくことが重要です。

気象庁HPに掲載している各種パンフレットの一例

画像をクリックすると気象庁HPの該当ページに移動します。

リンク

気象庁HP

防災関係機関HP

上記以外にも各地に防災に関する施設があります。