平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震や近い将来に発生が予想されている南海トラフ地震など、太平洋側では昔から津波を伴う大きな地震が何度も発生しています。

一方で、下表のとおり、日本海側でも過去に津波を伴う地震が何度も発生しており、津波による被害が生じています。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震や近い将来に発生が予想されている南海トラフ地震など、太平洋側では昔から津波を伴う大きな地震が何度も発生しています。

一方で、下表のとおり、日本海側でも過去に津波を伴う地震が何度も発生しており、津波による被害が生じています。

| No. | 発生年月日 | 発生地域 [地震名] |

マグニチュード | 津波被害 | 津波の高さ*1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1872年3月14日 | 石見・出雲 [浜田地震] |

7.1 | なし | 潮位変動1~3m。 |

| 2 | 1892年12月9日 | 能登半島沖 | 6.4 | なし | 潮位異常あり# |

| 3 | 1927年3月7日 | 京都府北部 [北丹後地震] |

7.3 | なし | 円山川河口30cm |

| 4 | 1939年5月1日 | 秋田県沿岸北部 [男鹿地震] |

6.8 | なし | 最大振幅は土崎27cm、鰺ヶ沢10cm、酒田15cm |

| 5 | 1940年8月2日 | 積丹半島沖 [神威岬沖地震] |

7.5 | あり | 利尻島2.9m、沿海州3.5m |

| 6 | 1947年11月4日 | 北海道西方沖 | 6.7 | あり | 利尻島2m#、羽幌で70cm |

| 7 | 1964年5月7日 | 秋田県沖 | 6.9 | なし | 深浦で全振幅90cm |

| 8 | 1964年6月16日 | 新潟県沖 [新潟地震] |

7.5 | あり | 最大約5m |

| 9 | 1964年12月11日 | 秋田県沖 | 6.3 | なし | 深浦で全振幅10cm |

| 10 | 1971年9月6日 | 樺太南西岸沖 | 6.9 | なし | 最大振幅は稚内64cm、天塩30cm |

| 11 | 1983年5月26日 | 秋田県沖 [昭和58年(1983年) 日本海中部地震] ⇒特設ページへ |

7.7 | あり | 峰浜村14m |

| 12 | 1983年6月21日 | 青森沖 | 7.1 | あり | 最大振幅は吉岡98cm、江差55cm |

| 13 | 1993年2月7日 | 能登半島沖 | 6.6 | なし | 最大振幅は輪島港51cm、柏崎港48cm |

| 14 | 1993年7月12日 | 北海道南西沖 [平成5年(1993年) 北海道南西沖地震] ⇒特設ページへ |

7.8 | あり | 奥尻島30m |

| 15 | 2007年3月25日 | 能登半島沖 [平成19年(2007年) 能登半島地震] |

6.9 | なし | 珠洲市長橋(気象庁管理)22cm |

| 16 | 2007年7月16日 | 新潟県上中越沖 [平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震] |

6.8 | なし | 柏崎(国土地理院管理)32cm、 ただし柏崎(新潟県管理)にて約1mの津波を観測 |

| 17 | 2019年6月18日 | 山形県沖 | 6.7 | なし | 鶴岡市鼠ケ関(国土地理院管理)11cm |

| 18 | 2024年1月1日 | 石川県能登地方 [令和6年能登半島地震] ⇒特設ページへ |

7.6 | あり | 金沢(港湾局管理)80cm、酒田(港湾局管理)0.8m*2 |

「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書」表1より抜粋したものに2019年以降の事例を追加

| *1: | #付きの箇所は日本被害津波総覧による。また、1997年以降については気象庁の資料による。 | |

| *2: | 巨大津波観測計による観測のため、観測単位は0.1m。 |

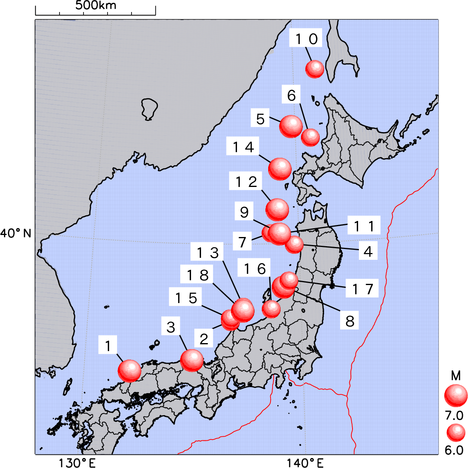

図1 日本海側で津波が発生した地震

上表に掲載の地震を描画。赤線は海溝軸。

昭和58年(1983年)日本海中部地震(No.11)や平成5年(1993年)北海道南西沖地震(No.14)では、震源から遠く離れた近畿・中国地方にも津波が襲来し、被害が発生しています。

下の表は昭和58年(1983年)日本海中部地震における大阪管内の被害の状況です。

昭和58年(1983年)日本海中部地震における大阪管内の被害状況*3

| 府県 | 人的被害 | 物的被害 | 津波の高さ*4 (現地調査) (m) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 床上浸水 (棟) |

床下浸水 (棟) |

船舶 | |||

| 京都府 | 3 | 25 | 2.3 | ||

| 兵庫県 | 27 | 0.6 | |||

| 鳥取県 | 4 | 1.2 | |||

| 島根県 | 負傷 5 | 141 | 277 | 319 | 3 |

| *3: | 日本被害津波総覧による。 | |

| *4: | 津波の高さの基準はMSL(平均海面)。 |

日本海側においても津波による被害は発生していましたが、太平洋側に比べると記録や調査は少なく、研究は遅れていました。しかし平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震が発生し、津波防災を行う上で日本海側で起こりうる最大クラスの津波断層モデルの設定などを行うために「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が設置され、2014年9月にはその最終報告書が公開されました。

ここではその調査結果を紹介します。

地震の規模のわりに津波が高く、津波到達までの時間が早い

日本海側の地震はプレートの比較的浅い領域で発生するため、海底地形の変位量が大きくなって津波が高くなる傾向があります。

また断層が沿岸に近いため、津波が早く到達します。

東北地方の日本海側で発生した津波が中国地方で高くなる場合がある

基本的に津波は震源に近い沿岸が高く、離れていくと小さくなっていきます。ところが東北地方の日本海側で津波が発生した場合、中国地方の沿岸で北陸地方や近畿地方よりも高い津波が観測されることがあります。これは、日本海の中央部から中国地方沿岸にかけて大和堆などの周辺より浅い地形があり、発生した津波がこの浅い地形に集まり伝播するためです。

実際に昭和58年(1983年)日本海中部地震や平成5年(1993年)北海道南西沖地震、令和6年能登半島地震の時に中国地方の沿岸で周辺よりも高い津波を観測しています。

1700年以降に日本海(沿岸部を含む)で発生したM6以上の地震を描画すると図3のとおりとなります。これらの地震の震央は日本海沿岸の近海部に分布し、ひずみ集中帯と呼ばれている日本海東縁部とそれよりも西側にあたる日本海南縁部に分けることができます。

日本周辺では海のプレートが陸のプレートの方に年間数センチの速度で移動し、陸のプレートの下に沈み込んでいます。このため複数のプレートによって複雑な力がかかっており、日本は世界でも有数の地震多発地帯となっています。

図4の日本周辺のプレートの模式図をみると、新潟県沖から北海道西方沖、そして間宮海峡にかけて北米プレートとユーラシアプレートの境界が存在しており、プレート境界に沿って多くの断層が分布しています。

明治以降に津波が発生した地震についても、その多くがこのプレートの境界付近で発生しています。

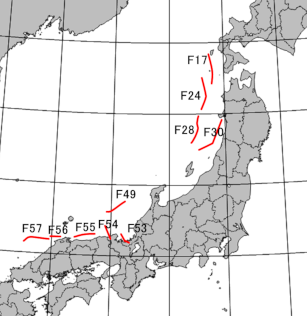

この検討会では津波を引き起こす可能性のある断層を合計60箇所設定し、それぞれについて沿岸の津波の高さ・到達時間などを計算しています。

最終報告書の中には各道府県における影響の大きい断層も示されており、大阪管内の府県では以下の断層が提示されています。基本的には自府県沿岸近くの断層の影響が大きいですが、東北地方沿岸の断層でも大きな津波が予想されています。

図6 大阪管内に影響の大きい断層*5

大阪管内に影響の大きい断層*5

| 府県 | 影響の大きい断層*6 | 最大津波高(m) | |

|---|---|---|---|

| 平地*7 | 全海岸線 | ||

| 京都府 | F49、F53 | 4.3 | 7.2 |

| 兵庫県 | F54 | 3.4 | 5.2 |

| 鳥取県 | F17、F24、F28、F55 | 3.1 | 4.1 |

| 島根県 | F24、F30、F55、F56、F57 | 4.4 | 7.4 |

| *5: | 「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書」から大阪管内に影響の大きい断層を抽出。 | |

| *6: | 平地または全海岸線での平均津波高が最大となっている断層。 | |

| *7: | 平地:海岸線から200m程度の範囲において標高が8m以下となっている箇所。 |

過去の活動から分かるように、津波が発生するような地震は東日本の日本海側が多いですが、西日本の日本海側でも1872年の浜田地震(M7.1)や1927年の北丹後地震(M7.3)のように津波が発生した事例があります。また、海底調査から沿岸に近い所に断層地形が確認されており、今後ここで地震が発生し、津波が襲来する可能性もあります。

過去には日本海側では津波は発生しないという俗説が信じられていたため、逃げずに津波の犠牲になってしまう事例もありました。海の近くで強い揺れを感じた場合や弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、津波警報・注意報の発表を知った場合は、太平洋側・日本海側に関わらず、ただちに高台など安全な場所へ避難してください。

図7 津波警報・注意報発表時にとるべき行動

気象庁リーフレット「地震津波安全のしおり」より

このページでは「日本海における大規模地震に関する調査検討会」の最終報告書を元に説明をしましたが、これと並行して文部科学省にて「日本海地震・津波調査プロジェクト」も実施されています。こちらは日本海の沖合から沿岸部及び陸域にかけての領域で調査観測を実施し、津波波源・断層モデルの構築・シミュレーションを行い、防災対策をとる上での基礎資料や、地震調査研究推進本部が実施する長期評価や津波評価などを行うための基礎データを提供することを目的としています。