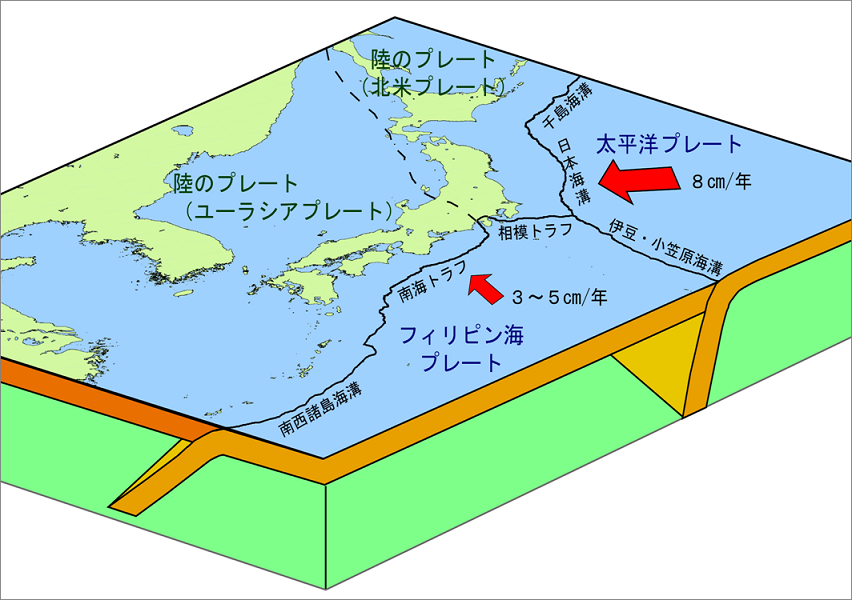

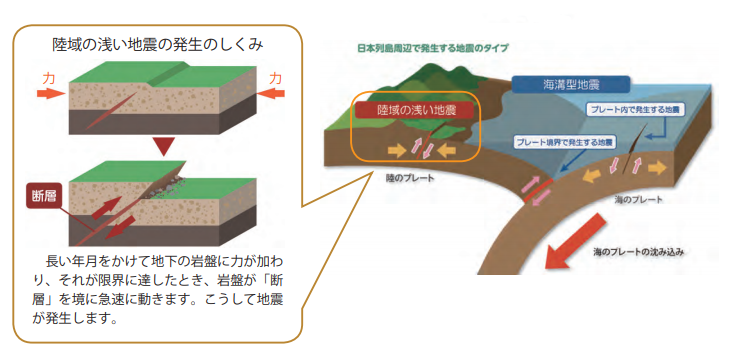

日本周辺では、海のプレート(太平洋プレート、フィリピン海プレート)が、陸のプレート(北米プレート、ユーラシアプレート)の方へ1年あたり数cmの速度で動いています(図1)。このため、陸のプレートに力がかかり、内陸で地震が発生します(図2)。

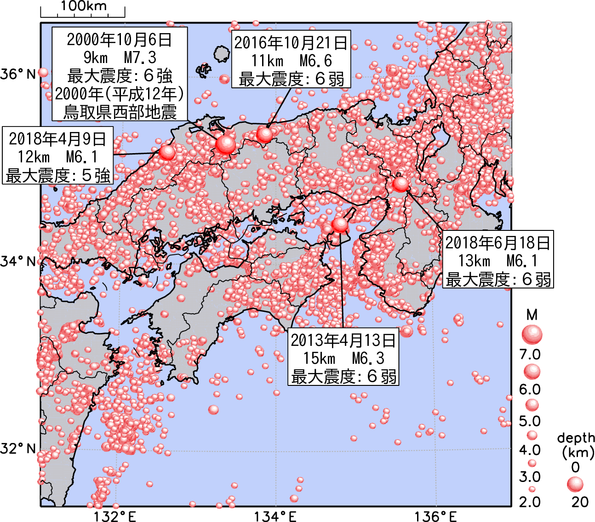

内陸の浅い地震の過去の発生状況をみると、近畿・中国・四国地方でも地震が多く発生していることが分かります(図3)。

日本周辺では、海のプレート(太平洋プレート、フィリピン海プレート)が、陸のプレート(北米プレート、ユーラシアプレート)の方へ1年あたり数cmの速度で動いています(図1)。このため、陸のプレートに力がかかり、内陸で地震が発生します(図2)。

内陸の浅い地震の過去の発生状況をみると、近畿・中国・四国地方でも地震が多く発生していることが分かります(図3)。

図1 日本付近のプレートの模式図

図2 陸域の浅い地震の発生のしくみ

図3 陸域の浅い地震の震央分布図

2000~2024年に発生した深さ20km以浅、M≧2.0の地震を表示。

M≧6.0の地震に吹き出しを付加。

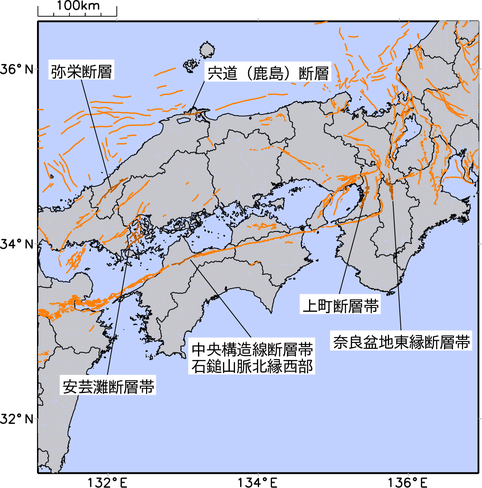

過去に繰り返し地震を起こし、将来も地震を起こすと考えられる地中のずれを活断層といいます。

近畿・中国・四国地方にも多くの活断層が存在しています(図4)。

図4 大阪管内周辺の活断層

地震調査研究推進本部が評価を行っている活断層を橙色で表示。

今後30年以内の地震発生確率が3%以上の活断層の名前を表示。

大阪管内周辺の活断層の長期評価結果

| 断層帯名 (起震断層/活動区間) |

予想される 地震規模(M) |

30年以内の 地震発生確率 |

地震後経過率* |

|---|---|---|---|

| 奈良盆地東縁断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0%~5% | 0.2-2.2 |

| 上町断層帯 | 7.5程度 | 2%~3% | 1.1-2より大 |

| 宍道(鹿島)断層 ※最新の活動が古い説を 採用した場合 |

7.0程度 もしくはそれ以上 |

0.9%~6% | 0.8-1.8 |

| 弥栄断層 | 7.7程度 | ほぼ0%~6% | 0.02-2より大 |

| 安芸灘断層帯 | 7.2程度 | 0.1%~10% | 0.6-2.4 |

| 中央構造線断層帯 (石鎚山脈北縁西部区間) |

7.5程度 | ほぼ0%~12% | 0.2-0.9 |

| *: | 最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。 |

これらの活断層の評価は地震調査研究推進本部が行っており、地震発生確率は2025年1月1日時点を基準としている。

活断層で起こる地震の長期評価では、今後30年以内の地震発生確率が3%以上のものを「Sランク」としています。

3%という値は低く感じるかもしれませんが、このことは地震が発生しないことを意味しているのではありません。活断層で起こる地震の活動間隔は数千年程度と長いため、数十年から数百年程度の間隔で発生するプレート境界の地震と比較すると、30年程度の間の地震発生確率は計算上低くなります。例えば、平成7年(1995年)兵庫県南部地震の発生直前における30年以内の地震発生確率は0.02~8%でしたが、地震の発生により甚大な被害が発生しました。

なお、表に記載した断層帯は、地震後経過率が1.0より大きいかそれに近い値になっており、切迫度が高いと考えられます。

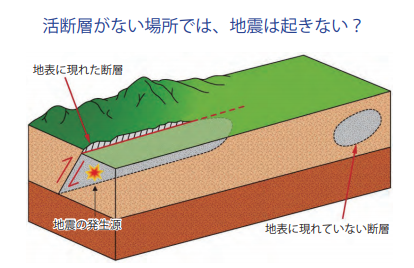

活断層の中には、過去に繰り返し地震が発生した痕跡が地表に現れているものもありますが、地震の規模がそれほど大きくないため地表に痕跡が残っていなかったり、風化や浸食により痕跡が不明瞭になっていたりして、見つかっていない活断層もたくさんあると考えられています(図5)。

このため、周辺に活断層が確認されていない場所でも、被害が出るような地震が発生することがあります。例えば、平成12年(2000年)鳥取県西部地震(M7.3)では、負傷者182人、住家全壊435棟などの被害が発生しましたが、この地震に対応する活断層は知られていませんでした。

図5 地表に現れた断層と地表に現れていない断層

内陸で大きな地震が起こるパターンとしては、沈み込むプレート内の地震もあります。

西日本ではフィリピン海プレートが陸のプレートの下に沈み込んでいます。南海トラフ地震は、このフィリピン海プレートと陸のプレートの境界で発生しますが、それより深い場所でも地震が発生します。

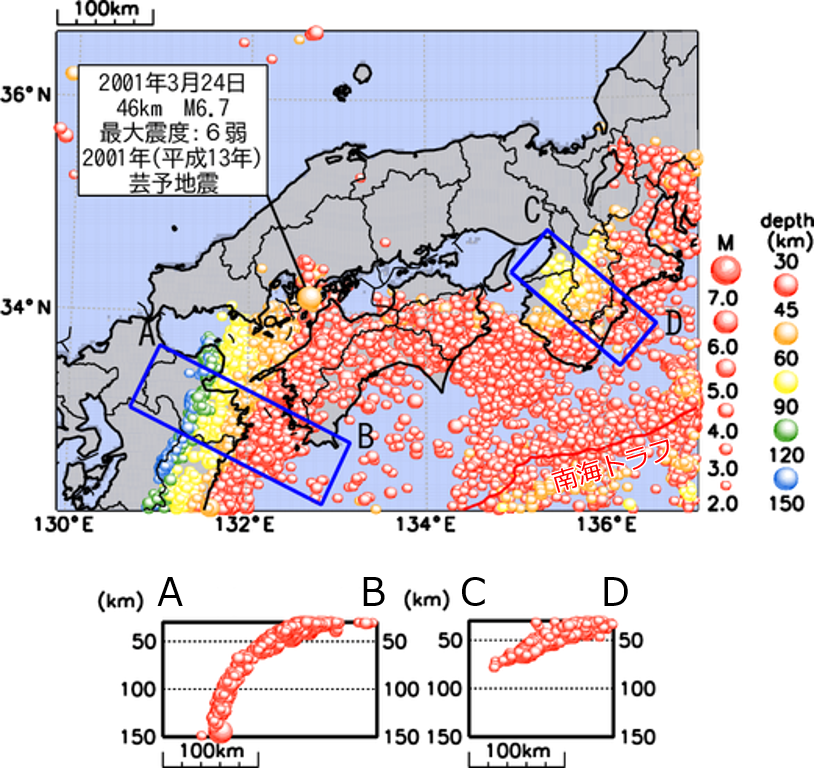

図6は沈み込むプレート内の地震を示したもので、南海トラフから離れるにつれて震源が深くなっています。これらの地震は活断層の地震より深い場所で発生するため、地上で感じる揺れは浅い地震に比べると小さくなる傾向があります。しかし、平成13年(2001年)芸予地震(M6.7)のような規模の大きな地震が発生すると、浅い地震よりも広い範囲で強く揺れるため注意が必要です。

図6 沈み込むプレート内の地震の震央分布図と断面図

2000~2024年に発生した深さ30~150km、M≧2.0の地震を表示。

下段は青枠内の断面図。

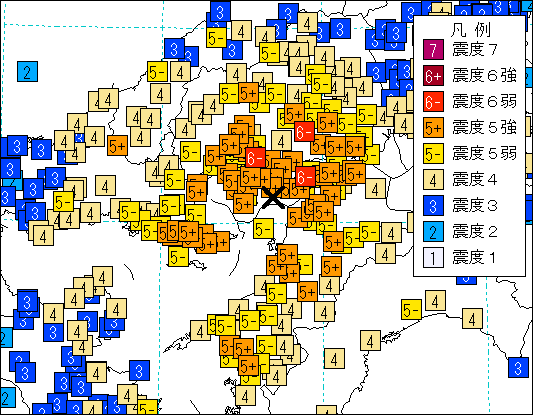

図7 平成13年(2001年)芸予地震の観測点震度分布図

震央から離れた愛媛県南予でも震度5強を観測している。

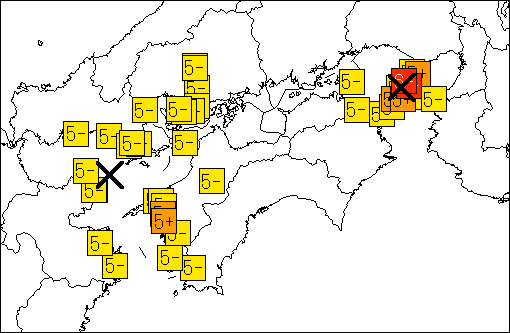

下の表に記載した同程度の規模の深い地震と浅い地震の震度分布図を比較すると、深い地震の方が広い範囲で大きな震度を観測していることが分かります(図8)。

一方で、揺れの強さを示す最大震度は、浅い地震の方が大きくなっています。

比較する2つの地震の震源要素など

| 地震名 | 深さ (km) |

M | 最大震度 |

|---|---|---|---|

| 2013年4月13日 淡路島付近の地震 |

15 | 6.3 | 6弱 |

| 2014年3月14日 伊予灘の地震 |

78 | 6.2 | 5強 |

図8 深い地震(左)と浅い地震(右)の震度分布図

震度5弱以上を観測した地点を表示。