中国地方の天候

コラム

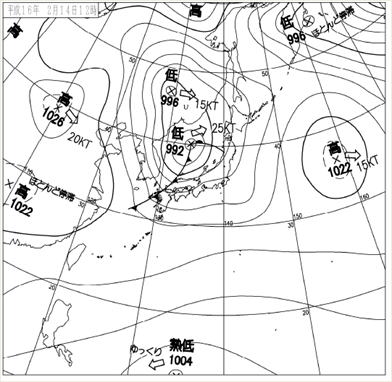

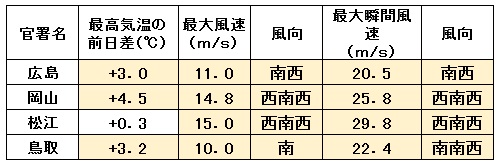

| 「春一番」とは、季節が冬から春へと変わる時期に初めて吹く暖かい南寄りの風のことを言います。具体的には、立春から春分までの間に、広い範囲(中国地方くらいの範囲)で初めて吹く、暖かく(やや)強い南寄りの風のことです。中国地方では、「複数の気象官署等で南寄りの風が最大風速10m/s以上、最高気温が前日より3℃以上高くなり、10℃以上になる。」ことを目安としており、山陽で強い風が吹かなくても山陰で吹けば、中国地方の春一番とすることがあります。 このような条件(期間、風向風速、気温)が揃わずに、発表しない年もあります。 |

||

|

(左図、春一番を観測した2004年2月14日12時の地上天気図) 各地の2月14日14時30分までの観測値は以下のとおりです。  |

|

|

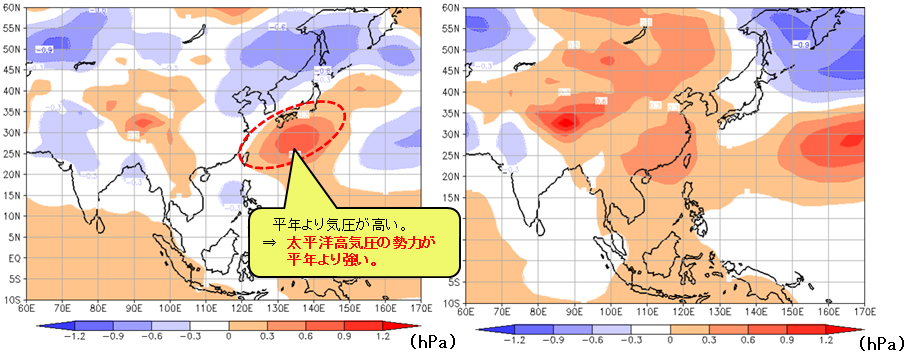

中国地方の平年の梅雨入りは6月6日ごろで、毎年この頃から降水量が多くなります。まれに、平年より早い5月終わりごろに梅雨入りして降水量が多くなる年があります。逆に、平年より遅く梅雨入りして降水量の少ない年もあります。では、どういう状況のときに梅雨前半(6月)の降水量が多く(少なく)なるのでしょうか? 地上の気圧配置の特徴 下図は、梅雨前半である6月の地上気圧の平年からの偏差を平均した図で、左図は降水量が多い年、右図が少ない年です。左図から、降水量が多い年は日本の南で平年より気圧が高くなっていることが分かります。これは太平洋高気圧の勢力がこの付近で強いことに対応しています。日本の南で太平洋高気圧の勢力が強ければ、梅雨前線は北へ押し上げられ、太平洋高気圧の縁に沿って暖かく湿った空気が流れ込み降水量が多くなります。一方右図から、日本の南で太平洋高気圧の勢力が弱ければ、梅雨前線の北上が遅く、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気の影響を受けにくいため降水量が少なくなります。 |

|

|

| 6月の地上気圧の平年からの偏差の平均(暖色系は平年より気圧が高い、寒色系は平年より気圧が低い)中国地方で降水量が多い年(左)、少ない年(右)

降水量が多い年(左)は、日本の南海上で平年より気圧が高く、太平洋高気圧が強いことが分かります。 降水量が少ない年(右)は、日本の南海上で平年より気圧が低く、太平洋高気圧が弱いことが分かります。 |

|

|

|

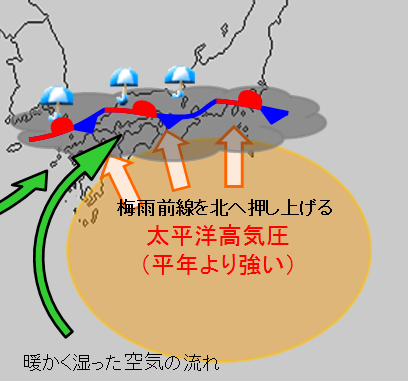

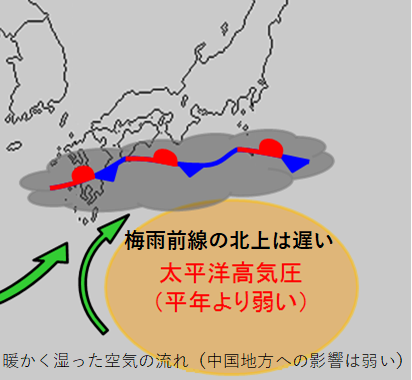

| 中国地方で降水量が多い年(左)、少ない年(右)のイメージ図 降水量が多い年(左)は、日本の南海上で太平洋高気圧の勢力が平年より強く、梅雨前線が北へ押し上げられます。また、太平洋高気圧の縁に沿って南から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなり、梅雨前線の活動が活発化します。降水量が少ない年(右)は、太平洋高気圧の勢力が平年より弱く、梅雨前線の北上が遅くなり、前線による雨域が中国地方まで広がりません。 |

このページのトップへ 熱帯の対流活動との関係へ

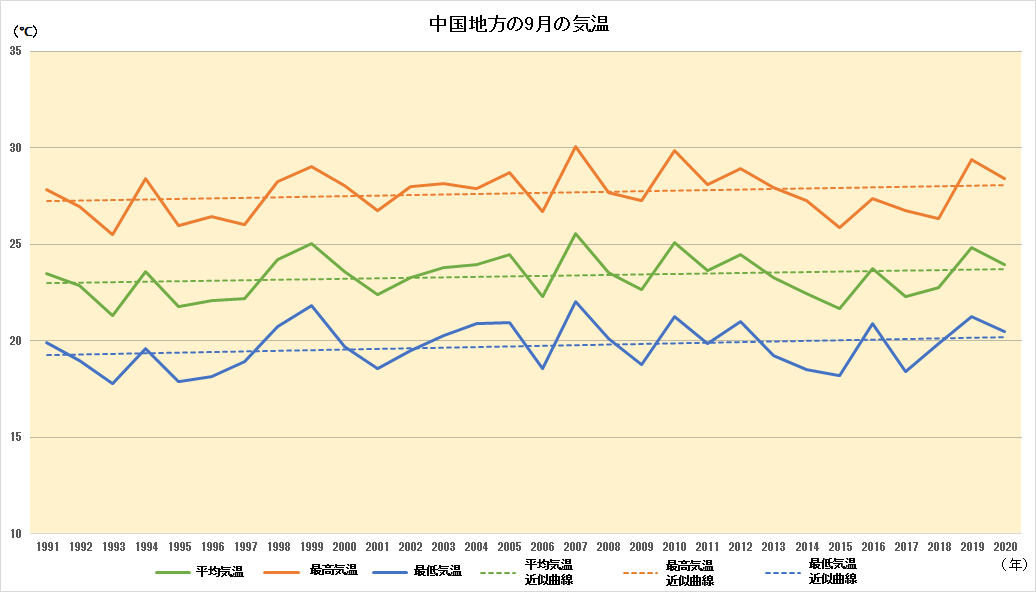

| 夏が終わり、9月となれば本来は徐々に気温が低くなり、過ごしやすい季節となりますが、近年の9月は、来る日も来る日も残暑に次ぐ残暑となることが多く、暑い年が多くなっています。更に10月も…、このように「夏が長い」と感じることはありませんか?下図は中国地方の9月の平均気温、最高気温、最低気温の1991年から2020年までの実況値とその近似曲線を表しています。年ごとに変化はありますが、平均気温、最高気温、最低気温のすべてが、ゆっくりと上昇しているのがわかります。このため、夏が長いと感じるのかもしれません。本来は、夏の暑さから解放され、活動的になれる季節、秋!です。この気温上昇は今後も続くのか、注意深く見守っていきましょう。 |

|

このページのトップへ 顕著現象:夏の高温

|

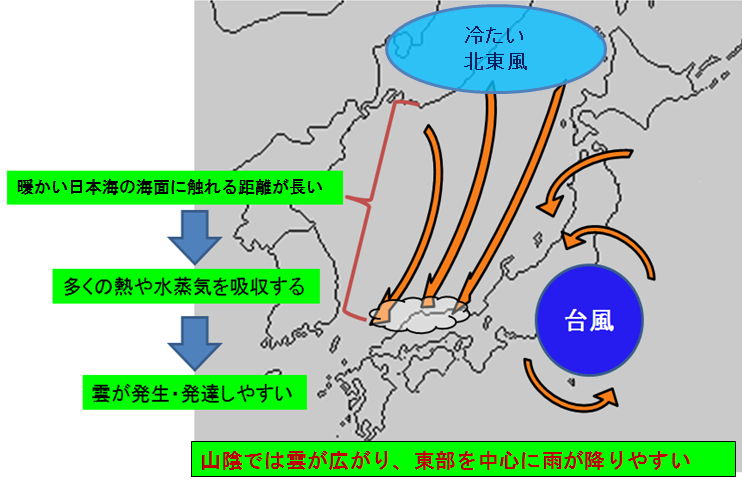

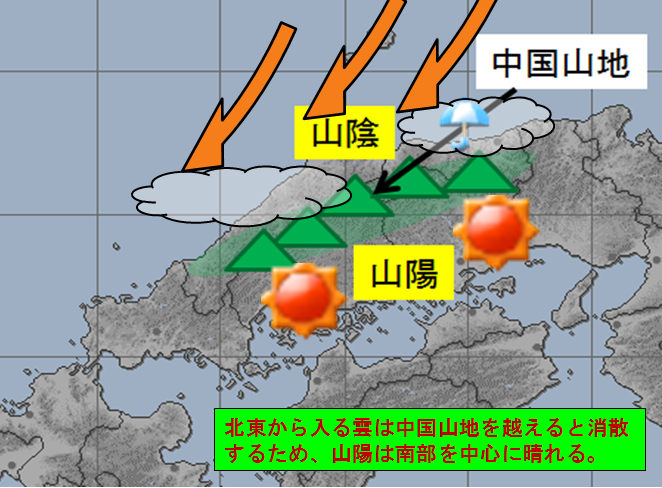

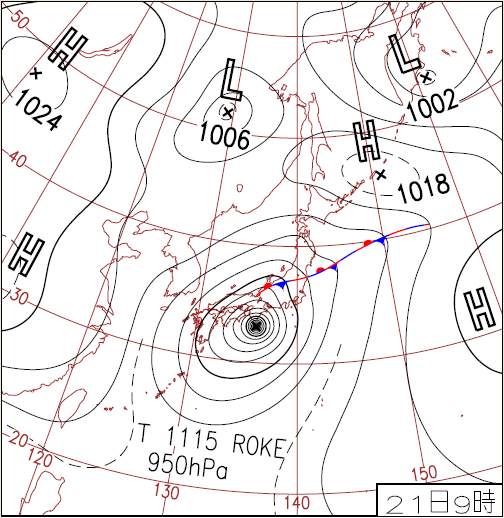

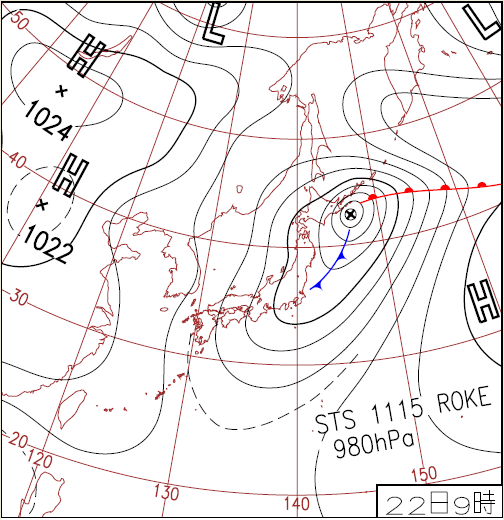

平年の天候で見たとおり、冬は山陰・山陽北部と山陽南部で天候が大きく異なります。他の季節でもこのような大きな違いが見られることがあります。それは、台風や発達した低気圧が日本の南岸付近に沿って東進した後に現れます。台風の通過後は、山陰はしばらく雨が続き、大雨となることもあります。これは、下図のように、台風通過後は日本海では北東風となることが多く、これにより冷たく湿った空気が山陰に吹き込むことが原因です。

|

||

|

||

| 2011年9月21日9時(左)及び22日9時(右)の天気図

非常に強い台風第15号が通過しました。通過後は山陰では北東風の影響により雨が続き、大雨となった所がありました。 |

|

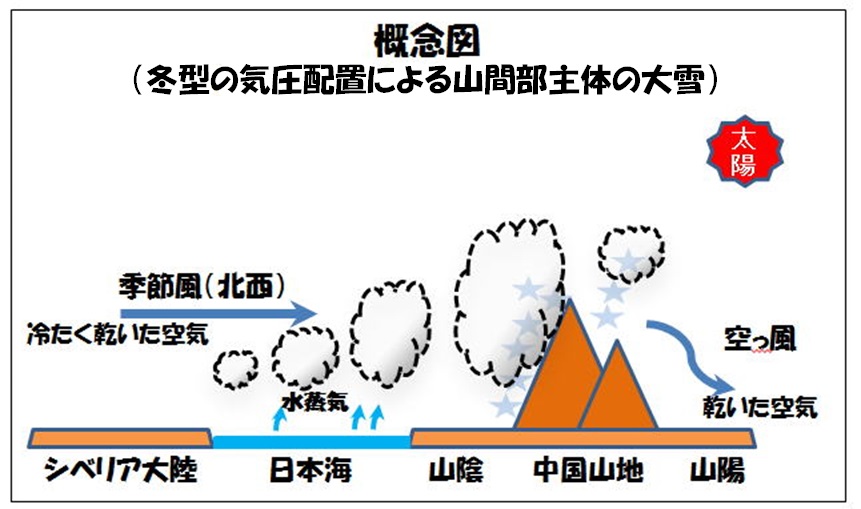

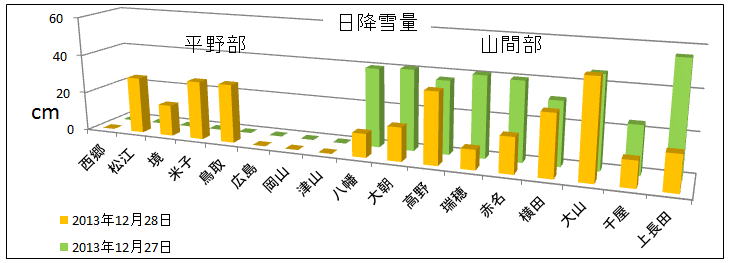

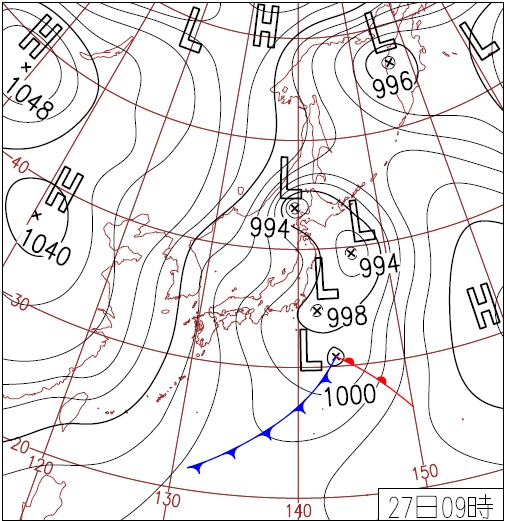

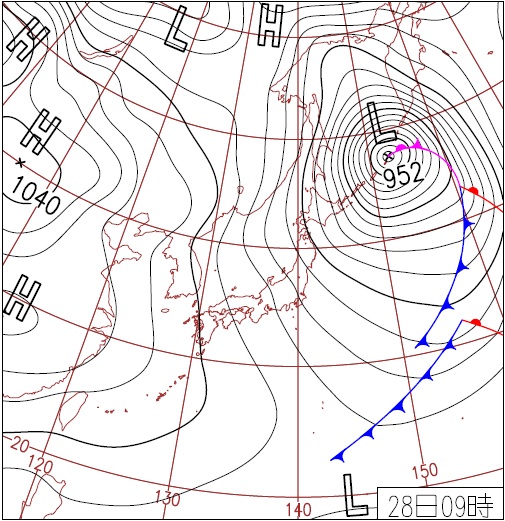

2013(平成25)年12月27日~29日にかけて、中国地方は西高東低の冬型の気圧配置が強まり、27日は中国山地沿いで、28日は山陰の平野部でも大雪となりました。 |

|

|

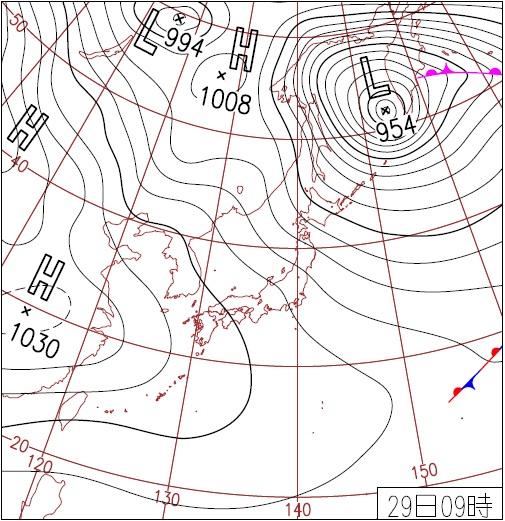

| 地上天気図(左:2013年12月27日09時、中:同28日09時、右:同29日09時) |

|

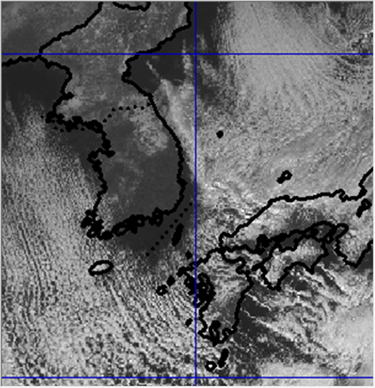

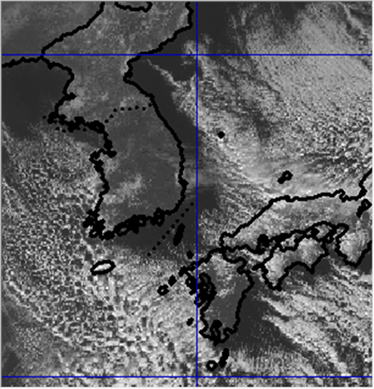

| 衛星画像 (左:2013年12月27日12時、右:同28日12時) |

|

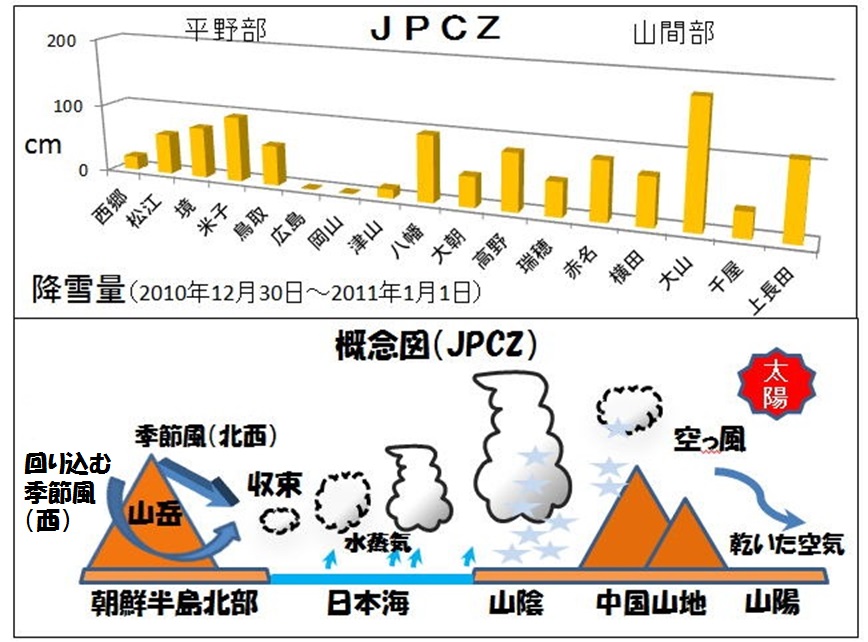

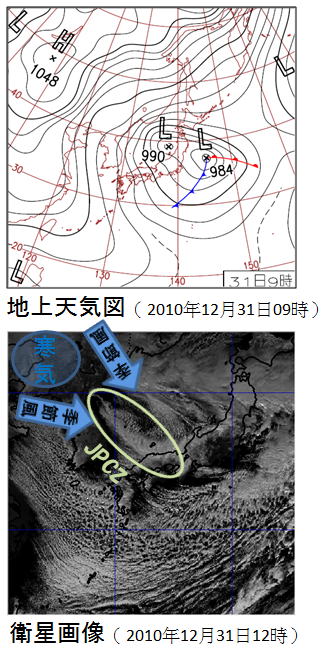

27日~29日の地上天気図を中国地方付近について見てみると、等圧線が27日の縦縞から29日は斜めに変わっています。これは、季節風が北西から西よりに変わったことを示しています。衛星画像では、27日は全般にすじ状の雲列、28日はすじ状雲は日本海中部のみとなります。朝鮮半島北部沖の日本海のすじ状雲が山陰にかけて次第に雲列の幅を広め、山陰の平野部に達しています。27日は、一般的な冬型の気圧配置による大雪、28日は日本海寒帯気団収束帯(以下、JPCZとする。)による大雪となります。 |

|

|

|

| 衛星画像拡大図(12月27日12時) | 衛星画像拡大図(12月28日12時) |

次に、一般的な冬型の気圧配置による大雪とJPCZによる大雪(鳥取県の米子で記録的な大雪:降雪の深さ日合計が観測史上1位:79cm)事例を説明します。

|

|||||||

| 中国山地沿いの大雪(写真は気象台職員撮影) | |||||||

| ||||||