中国地方の天候

顕著現象

|

|||||||

|

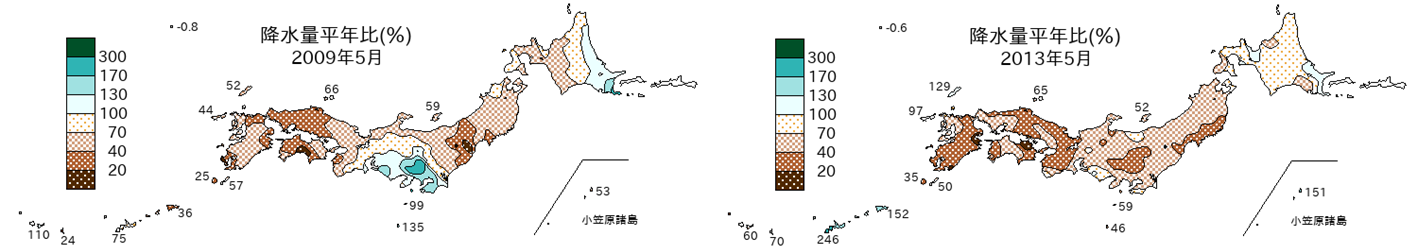

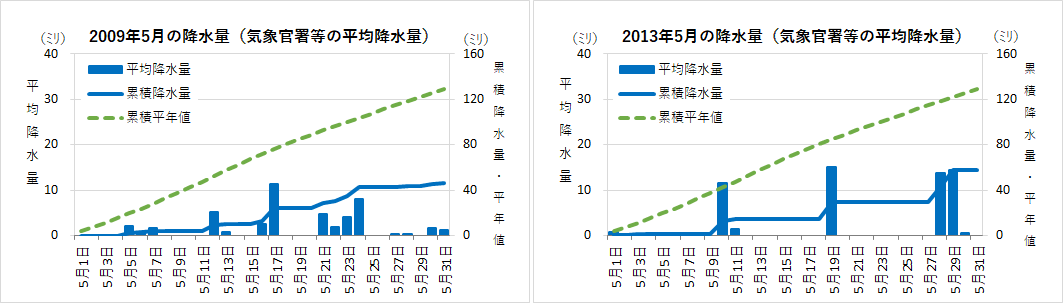

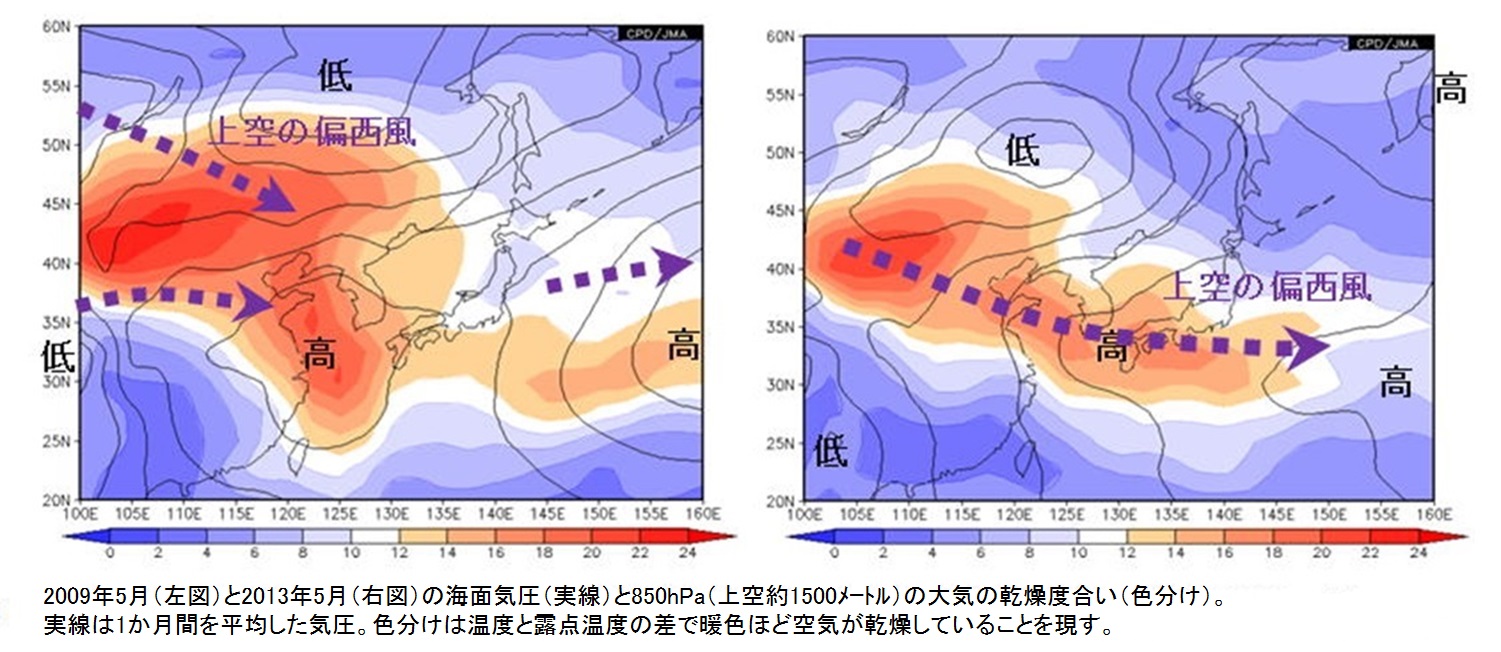

最近10年(2012~2021年)の春は少雨となることが多くなっています。特に5月は7回が少雨となり、その内の2回は平年より「かなり少ない」となりました。春は農作物等の生育が進み、水利用が増える頃となりますので、少雨の状態が続けば、水不足や、農作物の生育に影響することとなります。2013年5月は降水量がかなり少なく、2013年6月13日の八田原ダム(広島県)の貯水率は40.6%となり(下図)、取水制限が実施されました。2009年5月と2013年5月の降水量平年比は分布図のように西日本を中心に平年の40%以下の所が多くなりました。中国地方の地域平均平年比は2009年5月は35%とかなり少なく、2013年5月は42%と少なくなりました。地域平均の統計のある1946年以降では2019年と2017年5月が共に32%と少ない方からの1位、2009年は3位、2013年は4位になりました。5月の日別の降水量を見ると(グラフ)、2009年5月はほとんどの日が降水量10ミリ未満となり、2013年5月は多くの日はほとんど雨が降りませんでした。その後梅雨入りして6月の中頃以降にまとまった雨となり、少雨は解消しました。 |

|

|

|

|

2013年6月13日 八田原ダム(広島県)の下流部(左図)と上流部(右図) |

2009年と2013年5月の降水量(ミリ)と平年比(%) 平年比の小さい方から5位まで。 |

|

|

|

5月の降水量平年比分布図(全国) (左:2009年、右:2013年) |

|

|

|

|

5月の中国地方の降水量(気象官署等の平均降水量(棒グラフ)と累積降水量(折れ線)) (左:2009年、右:2013年) |

|

| 少雨の要因 | |||

|

|||

|

|||

夏の高温

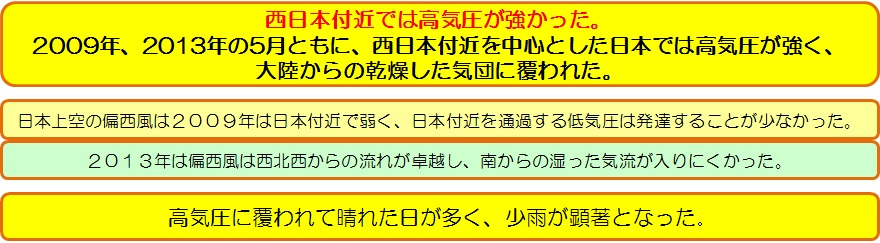

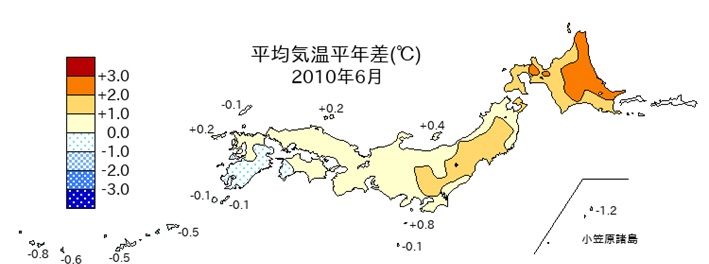

ここでは2010年と2013年の高温時の特徴について説明します。

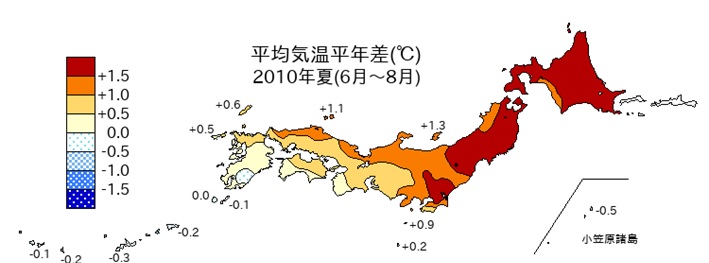

| 2010年夏(6月~8月)の高温時の特徴 2010年春に終了したエルニーニョ現象の名残の昇温効果とその後の夏に発生したラニーニャ現象の影響が合わさって、日本付近の気温が非常に高くなり、中国地方もかなりの高温となりました。夏を通して偏西風が平年の北を流れた影響で夏の高気圧に覆われることが多くなりました。特に、7月中頃の梅雨明け以降は、勢力の強い太平洋高気圧と上層のチベット高気圧が重なり、背の高い高気圧となって日本付近を覆いました。このため、晴れて暑い日が多くなり、中国地方の8月の平均気温は平年よりかなり高く、高い方からの1位を更新した所が多くなりました。2010(平成22)年の夏は記録的な暑夏(夏の平均気温が「高い」)となりました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

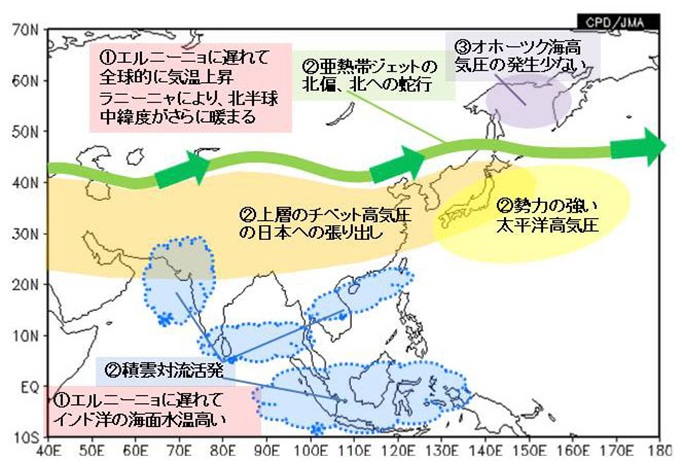

2010年夏高温時の大気の流れの特徴と要因 |

|

| 概念図 図中の①~③は、「大気の流れの特徴と要因」のそれぞれの番号に対応しています。 |

|

大気の流れの特徴と要因 ① 北半球中緯度の対流圏の気温は、1979 年以降の夏(6~8月)で最も高くなりました。 対流圏の気温は、エルニーニョ現象終了後に全球的に上昇し、高い状態が数カ月続くことがわかっています。また、ラニーニャ現象が発生している夏は、北半球中緯度の気温が高くなる傾向があります。2010 年は、春にエルニーニョ現象が終息し、夏にラニーニャ現象が発生しました。このため、エルニーニョ現象終了後の昇温効果とラニーニャ現象が発生したことによる影響で、北半球中緯度の気温が非常に高くなった可能性があります。 ② 日本付近は、勢力の強い太平洋高気圧の影響を受けやすくなりました。 7月中頃の梅雨明け以降、日本付近の亜熱帯ジェット気流は、平年と比べて北寄りに位置し、太平洋高気圧が日本付近に張り出しました。また、亜熱帯ジェット気流が日本付近でしばしば北側に蛇行し、上層のチベット高気圧が日本付近に張り出したことに伴い、本州付近で背の高い暖かい高気圧が形成されました。夏の後半(7月後半~8月)の日本付近での亜熱帯ジェット気流の北偏は、インド洋の対流活動が平年より活発になったことが一因とみられます。また、特に8月後半から9月初めにかけての日本付近の太平洋高気圧の強まりは、南シナ海北部からフィリピンの北東海上の対流活動が活発になったことが一因と考えられます。 ③ 冷涼なオホーツク海高気圧の影響をほとんど受けませんでした。 6月は北日本を中心に暖かい帯状の高気圧に覆われたため、かなり高温となりました。例年、北・東日本がオホーツク海高気圧の影響を受けやすい夏の前半(6月~7月前半)に、オホーツク海高気圧はほとんど形成されませんでした。7月後半は、日本付近の亜熱帯ジェット気流が平年に比べて北寄りに位置し、また、日本の東海上の太平洋高気圧が強かったため、北・東日本はオホーツク海高気圧による影響をほとんど受けませんでした。 |

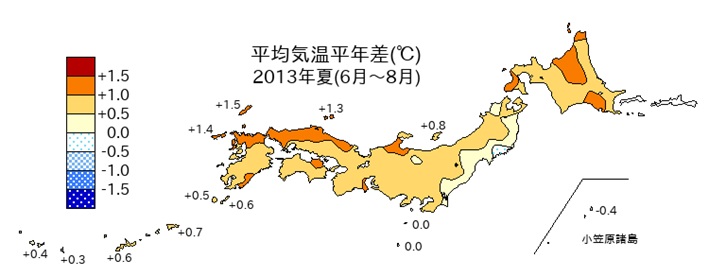

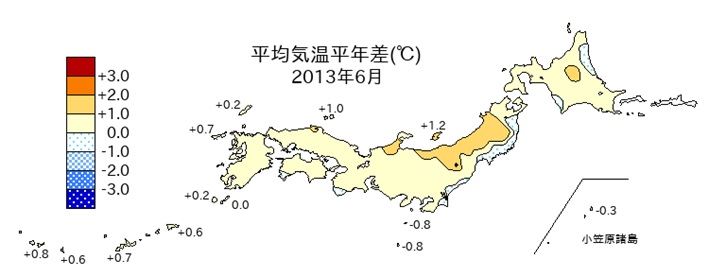

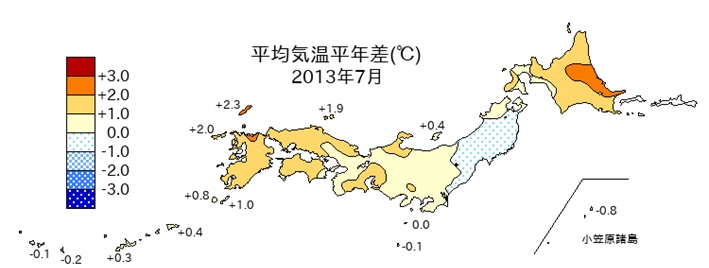

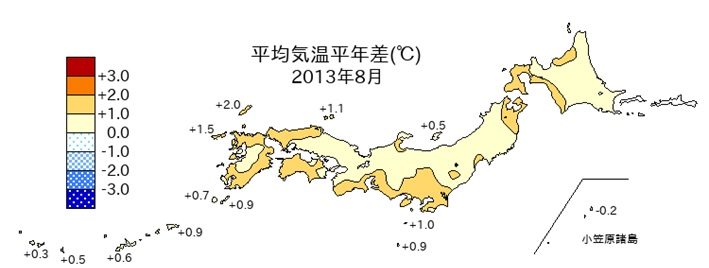

| 2013年夏(6月~8月)の高温の特徴

6月は 中旬前半に暖かい高気圧に覆われ、南からの暖気の影響も受けて、西日本は気温がかなり高くなり、各地で6月の平均気温は高い方からの2~3位となりました。7月前半は、南からの暖かい空気の影響で全国的に高温となり、梅雨明け以降は勢力の強い太平洋高気圧に覆われ、強い日射の影響も加わって、 7月の平均気温は高い方からの1~3位となった所が多くなりました。8月にかけても高温が続き、中国地方の夏の平均気温平年差は+1.1℃と、統計を開始した1946 年以降、1994(平成6)年と並んで最も高くなり、西日本を中心に暑夏となりました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

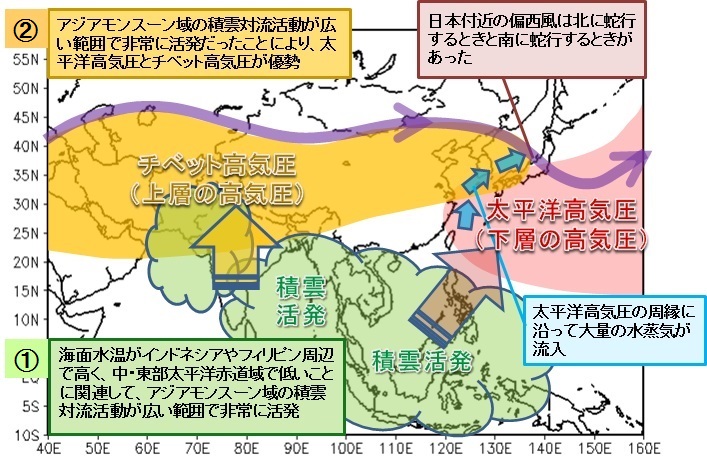

| 2013年夏高温時の大気の流れの特徴と要因 |

|

| 概念図 図中の①、②は、「大気の流れの特徴と要因」のそれぞれの番号に対応しています。 |

|

大気の流れの特徴と要因 夏の日本の天候を支配する太平洋高気圧(下層の高気圧)とチベット高気圧(上層の高気圧)は、7~8月はともに平年より強くなりました。特に、太平洋高気圧は西への張り出しの強い状態が続き、沖縄・奄美や西日本では勢力が非常に強くなりました。これらの高気圧の強まりによって、西日本を中心に全国的に高温となりました。また、高気圧に覆われて日射量が平年より多くなったことなどにより、8月の日本近海の海面水温は平年よりかなり高くなりました。 太平洋高気圧とチベット高気圧がともに優勢となった一因は、以下のとおりと考えられます。 ① 海面水温がインドネシアやフィリピン周辺で平年よりかなり高くなりました。 中・東部太平洋赤道域で平年より低くなったことにより、アジアモンスーン域の広い範囲で積雲対流活動が平年と比べて非常に活発になりました。 ② アジアモンスーン域の広い範囲で積雲対流活動が活発だったことにより、太平洋高気圧とチベット高気圧が優勢となりました。 |

冬の大雪

ここでは2006年の冬(2005年12月~2006年2月)と2011年の冬(2010年12月~2011年2月)の大雪時の特徴について詳しく説明します。

|

2006年(平成18年)冬の大雪の特徴 |

||

|

|

|

| 新潟県十日町の雪庇(せっぴ)落とし、落雪やなだれ災害を防止するため、人海戦術による雪庇落としが行われた。 2006年1月 新潟県十日町地域振興局提供 |

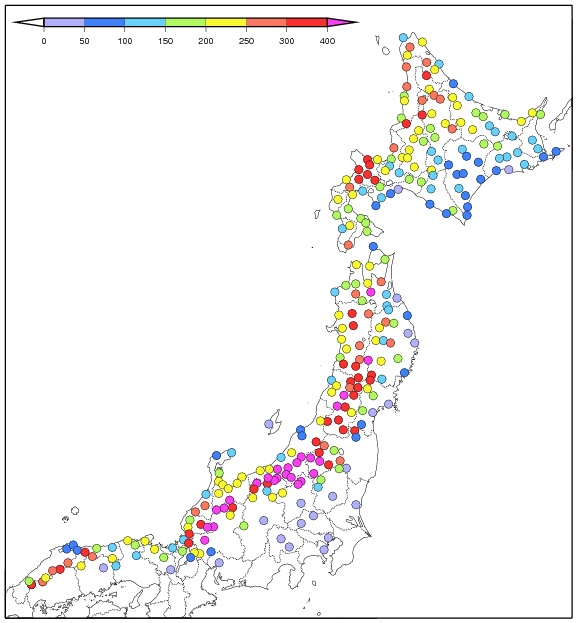

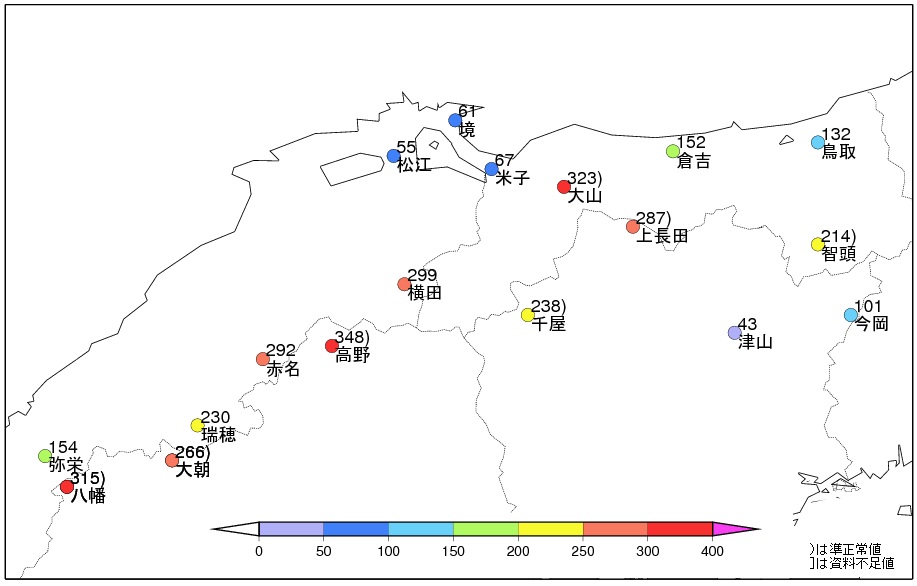

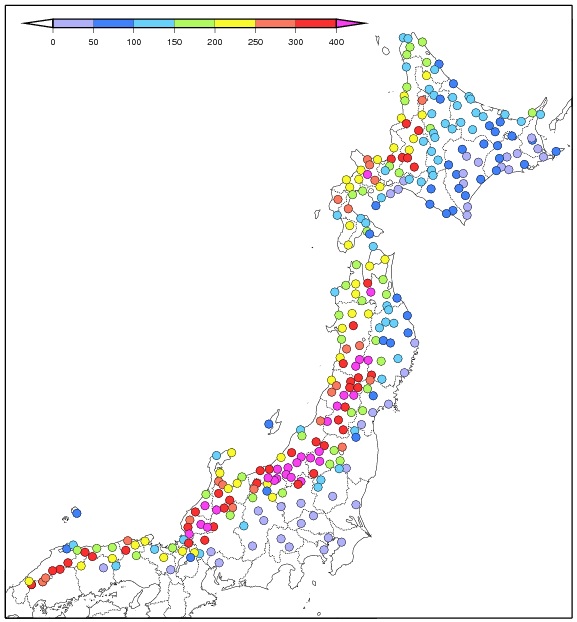

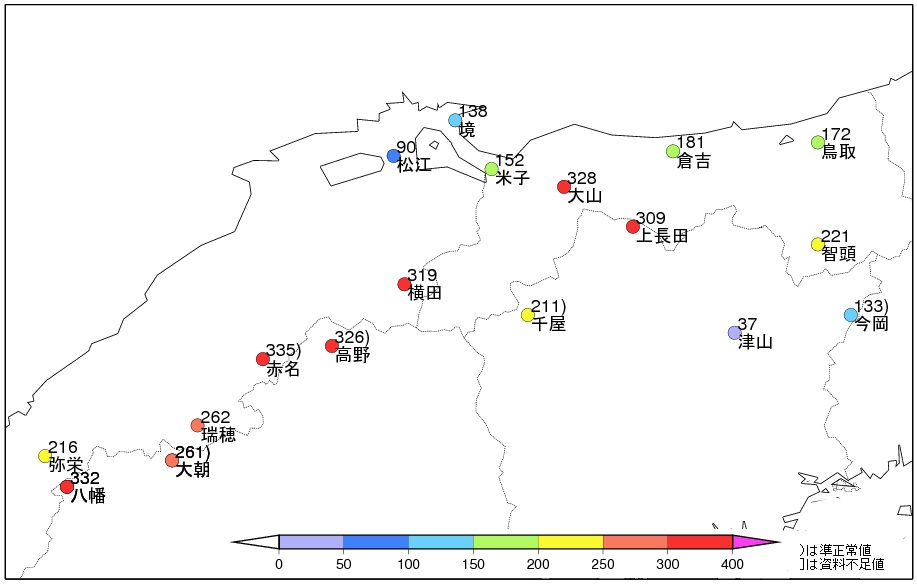

2005年12月の降雪量(左:全国、右:中国地方) 12月の降雪量は日本海側を中心に全国的に多く、中国地方でも中国山地沿いを中心に200cm~300cmを超えた所があるなど山陰や中国山地沿いの観測地点の平均では平年の4倍近い降雪量となりました。 |

|

|

2011年(平成23年)の大雪の特徴 |

|

|

|

| 琴浦町から大山町の国道9号で約1000台の車両が立ち往生(2011年1月鳥取県提供) |

2011年1月は冬型の気圧配置が強まることが多く、降雪量が多くなりました。

|

| 2011年1月の降雪量(左:全国、右:中国地方)

1月の降雪量は日本海側を中心に全国的に多く、中国地方でも中国山地沿いを中心に300cmを超える所がありました。 |

|

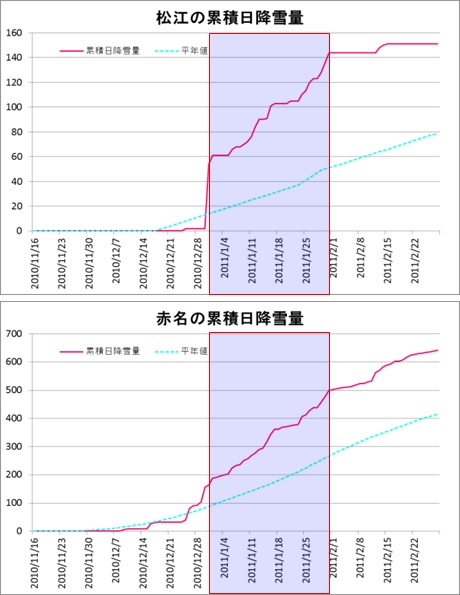

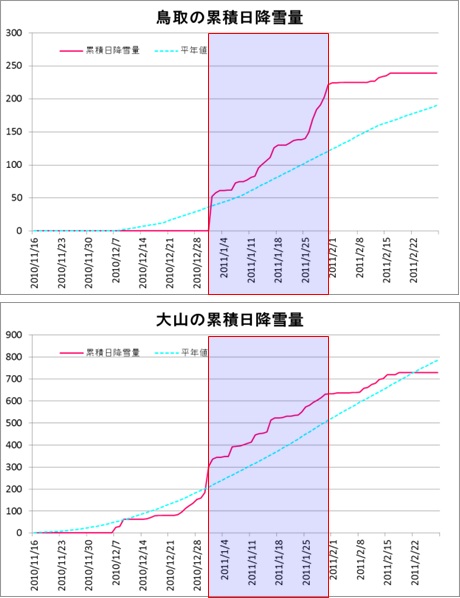

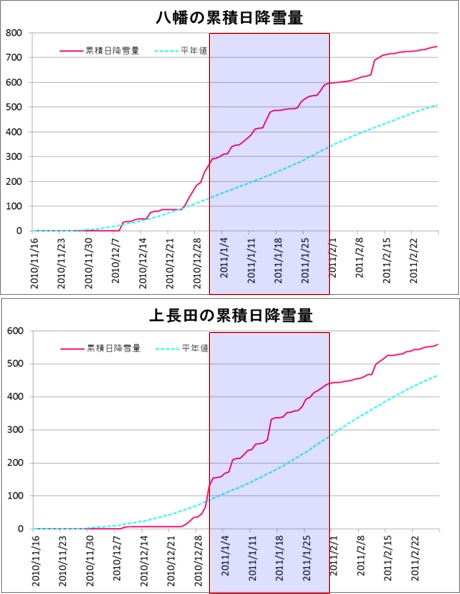

| 2010年11月~2011年2月の累積日降雪量(中国地方の主な地点)

2010年12月31日から2011年1月1日にかけては、上空約5500メートルには氷点下40℃前後の非常に強い寒気が流れ込みました。このため、記録的な大雪となり、鳥取県の国道9号では一時およそ1000台の車両が立往生し、また、雪の重みにより数百隻の漁船が転覆するなど、多数の被害が発生しました。 |

|

|||

|

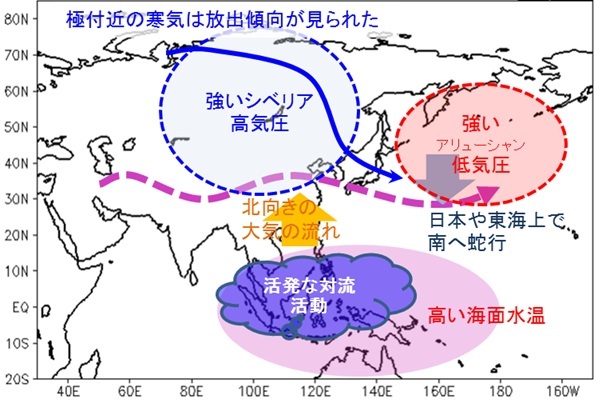

大気の流れの模式図 このため、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が卓越しました。 |

|

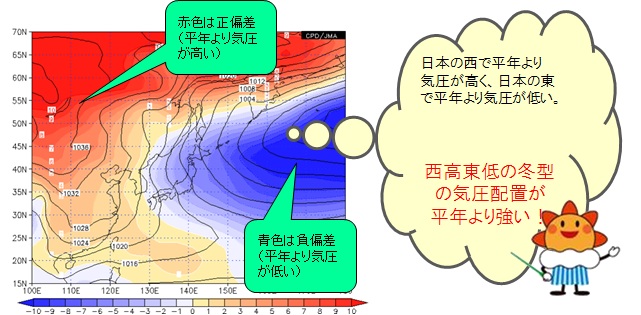

2005年12月は、日本付近で等圧線の間隔が狭く西高東低の冬型の気圧配置が強いことが分かります。また、大陸の高気圧の偏差は暖色系で平年に比べて気圧が高く、平年より優勢であることが分かります。一方、東海上の低気圧の偏差は寒色系で平年に比べて気圧が低く、平年より発達していることが分かります。このため、西高東低の冬型の気圧配置は平年より強く、強い季節風とともに、日本海側に大雪をもたらしました。 |

|

2005年12月地上気圧と偏差(実線:気圧の平均、色:暖色(寒色)平年より気圧が高い(低い)) |

|

|

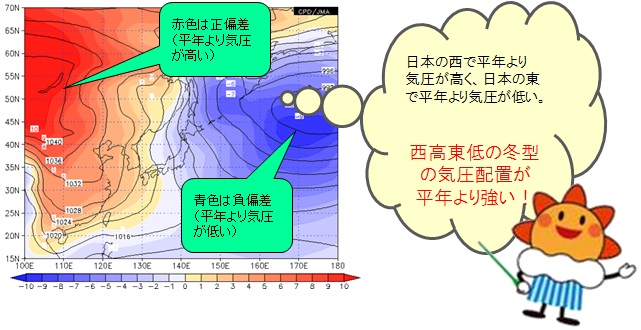

2011年1月は、2005年12月と同様に、大陸の高気圧は平年より強く、東海上の低気圧も平年より発達して、平年に比べ西高東低の冬型の気圧配置が強いことが分かります。このため、日本付近では北西の冷たい季節風が強く、日本海側では大雪となりました。 |

|

2011年1月地上気圧と偏差(実線:気圧の平均、色:暖色(寒色)平年より気圧が高い(低い)) |