「火山防災の日」とは?

もくじ

8月26日は「火山防災の日」です

|

はれぼるが伝えたい! ワンポイント! |

|

|

Q. 「火山防災の日」ってどんな日? |

|

||

|

A. みんなが火山災害に備えるきっかけとする日だよ! |

||||

|

はれぼるとまなぶ! 一問一答! |

|

|

「火山防災の日」はどうしてできたの? |

|

||

|

みんなに火山災害へ備えることを、考えてほしいからできたんだよ。 |

||||

|

「火山防災の日」って何をする日なの? |

|

||

|

国や自治体が防災訓練などを実施するよう努める日だよ。 |

||||

|

なんで8月26日が「火山防災の日」の日なの? |

|

||

|

日本で最初の火山観測所が設置され、近代的な観測が始まった日だからだよ。 |

||||

|

もう少しだけくわしいお話 |

|

「火山防災の日」制定

令和5年(2023年)、活動火山対策特別措置法(活火山法)の一部が改正され、国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、8月26日を「火山防災の日」に制定しました。

火山防災の日には、防災訓練等その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めることとされています。

8月26日を「火山防災の日」とした理由

明治44年8月26日に、浅間山に日本で最初の火山観測所が設置され、器械を用いた近代的な観測がはじまったことから、この日を「火山防災の日」とすることになりました。

|

火山防災とは?

|

はれぼるが伝えたい! ワンポイント! |

|

|

Q. 火山防災ってどういうこと? |

|

||

|

A. 火山で起きる現象による災害から、人々の命や暮らしを守ることだよ。 |

||||

|

はれぼるとまなぶ! 一問一答! |

|

|

火山って危険なの? |

|

||

|

火山が噴火したときには、例えば「火砕流」(かさいりゅう)といって、時として数百℃にもなる火山灰や溶岩のかけらが、火山ガスと一緒に斜面をものすごい速さで流れ下ることがあるんだ。 |

||||

|

火砕流はすごく速くて熱い……危険だね。 |

|

||

|

ほかにも、熱い溶岩の大きなかけらがものすごい勢いで遠くまで飛んだり(大きな噴石の飛散)、降り積もった火山灰を含んだ大量の泥水が遠くまで押し寄せたり(火山泥流)することもあるんだよ。 |

||||

|

わー…。何だか怖いね…。 |

|

||

|

こんな風に、ボクたちみんなの命や生活に危険や被害をもたらすこともあるんだよ。でも、被害を減らすために気をつけることもできるんだよ。 |

||||

|

どうしたらいいの? |

|

||

|

まずは「安全なところにいること」が大切だ! |

||||

|

もう少しだけくわしいお話 |

|

火山防災とは

火山防災は、火山で起きる現象が、人々の暮らしや命に被害を与えることを防ぐことです。

火山で日々起きている現象は、必ずしも常に被害を与えるわけではありませんが、それが通常より活発になった場合には、被害を防ぐための行動をとらなければなりません。

あなたにしかできない火山防災とは

自然災害から身を守るためにとても大切なことは、「安全なところにいる」ということです。自然現象は止めることができません。あなたが選んで行動し、危険な状況ではなく、安全な状況にいる必要があるのです。

安全なところにいるためには、「どこが安全で、どこか危ないのか」「危ない時はどういう時なのか」「危ない時や場所をどうしたら知ることができるのか」……このようなことをあなた自身が知って、実際に行動できるようにしておく必要があります。

火山災害は、噴火などの火山で起きる様々な現象によるもので、発生してから被害を与えるまでの時間が非常に短く、起きてから調べて行動するのでは間に合わないことがとても多いです。

そのため事前に「どこが危ないのか」「危ない時の情報をどうやって入手するか」「危ない時はどう行動するか」を知っておくことが大切です。

火山災害からあなた自身を守るために行動できるのは、他の誰でもなくあなただけなのです。

気象庁が行っている火山防災とは

① 火山防災情報の発表

気象庁は、みなさんが危険を避け安全でいられる行動をとれるよう、その指針となる火山防災情報を各火山ごとに出しています。

火山防災情報には、噴火の発生を知らせる「噴火速報」、噴火に伴って生命に危険を及ぼす火山現象が起きた・あるいは起きると予想されることと“警戒が必要な地域”(入山規制や避難が必要な地域)を知らせる「噴火警報」などがあります。

② 火山観測

日本には、全部で111の活火山があります。

気象庁では、平常時と比べて異変がある場合や実際に噴火が起きた場合に、報道機関・都道府県・市町村などを通じて、住民や登山者のみなさんに火山防災情報をお知らせします。

なかでも、特に活動が活発な火山などの50の活火山の観測には、様々な種類の機器をたくさん火山の近くに設置して使っており、夜間休日も職員がリアルタイムの観測データを解析しています。

この他にも、大きな現象があった際には、職員が臨時で現地調査に行くこともあります。

このように気象庁では、みなさんが危険を避け安全でいられるよう、火山防災業務を休むことなく行っています。気象庁が出している火山防災情報を、ぜひご活用ください。

|

|

もしものときは、どうしたらいいか、もっと知りたい! |

|

||

|

まずは「火山災害から身を守ろう」という、この特設サイトのページをチェックしてみよう! |

||||

浅間山の火山観測の歴史 ~火山観測と火山防災のはじまり~

|

はれぼるが伝えたい! ワンポイント! |

|

|

Q. 浅間山での火山観測は、火山防災の歴史にどう影響しているの? |

|

||

|

A. 浅間山は、日本で最初の火山観測所ができた、日本の火山防災のはじまりの地なんだよ! |

||||

|

はれぼるとまなぶ! 一問一答! |

|

|

日本の火山観測はいつ、どうやってはじまったの? |

|

||

|

明治44年(1911年)8月26日に、日本で最初の火山観測所が浅間山に設立されたのがはじまりだね。 |

||||

|

どうして最初の火山観測所を浅間山に作ったの? |

|

||

|

浅間山は、当時日本で最も活発な噴火活動を続けていた火山の1つだったからだよ。 |

||||

|

もう少しだけくわしいお話 |

|

浅間山の火山観測の歴史

浅間山では、明治42年(1909年)から顕著な噴火が相次いで発生するようになり、浅間山麓の住民は天明3年(1783年)に発生した天明噴火のような災害の再来を恐れ、浅間山の活動に対する関心が高まっていました。

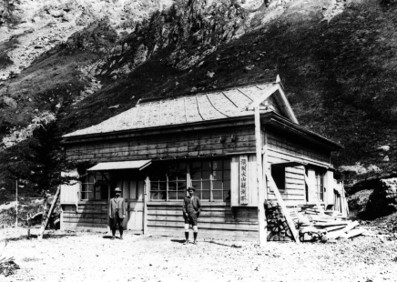

このため、長野県知事が文部省の震災予防調査会に対して浅間山の調査を依頼し、明治44年(1911年)8月26日に浅間山の西南西山腹(通称、湯の平)に我が国最初の火山観測所である「浅間火山観測所」※ が長野県予算によって建設され、震災予防調査会と長野県立長野測候所の共同により、日本で最初の近代的な火山観測が始まりました。

ここに、日本の火山防災が誕生したのです。

しかし、この火山観測所は、地震や噴火の観測を行う場所としては適していましたが、厳しい寒さにより冬期の観測は大変困難で、噴火時には噴石の落下範囲内となるなど、過酷な立地環境の場所にありました。このため、新たな火山観測所として、大正12年(1923年)7月に浅間山の南山麓に「浅間火山追分観測所」が建設され、一年を通した浅間山の常時観測体制が整えられました。

その後様々な変遷を経て、気象庁軽井沢測候所(現:軽井沢特別地域気象観測所)に引き継がれ、現在は気象庁本庁の火山監視・警報センターが浅間山の火山観測を行い、地元自治体と連携する目的で「浅間山火山防災連絡事務所」が軽井沢消防署内に設置されています。

詳しくは、「浅間山の観測の歴史」(浅間山火山防災連絡事務所のページ) をご覧ください。

※ 令和6年(2024年)5月21日に、浅間火山観測所(湯の平)跡が 長野県小諸市の指定文化財 に指定されました。

|

|

||||

|

浅間火山観測所(湯の平)の写真だね! |

|

||

|

その通り! |

||||

大森房吉と近代火山学 ~日本の火山学の基礎~

|

はれぼるが伝えたい! ワンポイント! |

|

|

Q. 大森房吉さんってどんな人? |

|

||

|

A. 日本の地震学者で、火山観測の基礎を作った人だよ。 |

||||

|

はれぼるとまなぶ! 一問一答! |

|

|

大森房吉さんってどんな人? |

|

||

|

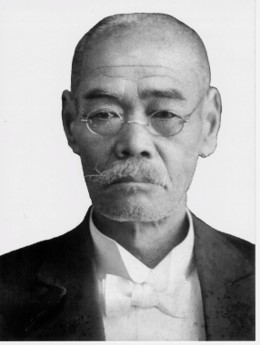

震災予防調査会幹事であり、東京帝国大学教授でもあった、大森房吉博士のことだね。 |

||||

|

私は、明治35年(1902年)に全島民125名が亡くなった伊豆鳥島での噴火災害の調査に加わった際に、不断の観測をもって本格的な火山観測を行う必要性を痛感しました。 |

|

||

|

それで、当時活動が活発化した浅間山に火山観測所を設立するために尽力したんだね! |

||||

|

その通りだよ。 |

|||

|

もう少しだけくわしいお話 |

大森房吉 博士  西澤順作 測候所長  大森式簡単微動計 |

大森房吉について

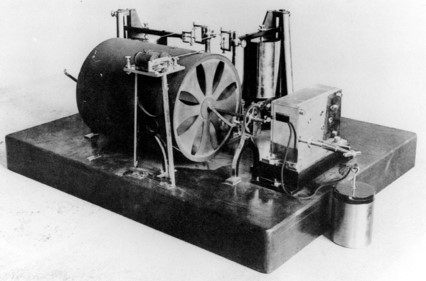

震災予防調査会幹事で東京帝国大学教授でもあった大森房吉博士は、自ら製作した地震計(大森式簡単微動計)による本格的な火山性地震の観測を実施しました。こうした地震計による観測データの蓄積により、火山で発生する地震の波形には様々なタイプがあることがわかり、波形の特徴と火山活動の関係についての研究も行われました。

また、大森房吉博士は、明治35年(1902年)に全島民125名が亡くなった伊豆鳥島での噴火災害の調査に加わった際に、不断の観測をもって本格的な火山観測を行う必要性を痛感しました。また、単に火山観測と研究のための観測所設置ではなく、住民等の安全確保を目的とする火山防災を早くから力説していました。

そして、当時活発な噴火活動を繰り返していた浅間山に、震災予防調査会と長野測候所が共同で火山観測所が設置されました。この観測所の建設を強く働きかけ設立に深く関わったのは、震災予防調査会幹事で東京帝国大学教授でもあった大森房吉博士と、長野測候所長西澤順作測候技師の両氏でした。明治から大正期における浅間山の火山観測は、この二人の指導によって精力的に実施され、火山の観測と調査を任務とする我が国最初の火山観測所の設立運営として結実しました。

近代火山学について =火山学の歴史

浅間山の観測所の創設以来、地震計による観測を足掛かりに、火山災害を軽減するための火山観測と、火山現象の本質を究明するための基礎研究という、現在へ続く近代的な火山観測の第一歩が踏み出されました。結果、火山学や噴火予知の発展に大きく貢献するとともに、地域住民や登山者への安全確保が図られてきたのです。

|