●トップページ

●新潟焼山の概要

●昭和49年(1974年)噴火の概要

●新潟焼山の火山監視

●火山への登山のそなえ

●火山業務の沿革

●リンク集

●概要 ●噴火日時 ●噴火場所 ●噴火前後の状況 ●噴石の状況 ●降灰の状況 ●土石流の状況 ●当日の気象状況

●被害の状況 ●気象官署のとった措置

●概要 ●噴火日時 ●噴火場所 ●噴火前後の状況 ●噴石の状況 ●降灰の状況 ●土石流の状況 ●当日の気象状況

●被害の状況 ●気象官署のとった措置

①昭和49年(1974年)噴火の概要

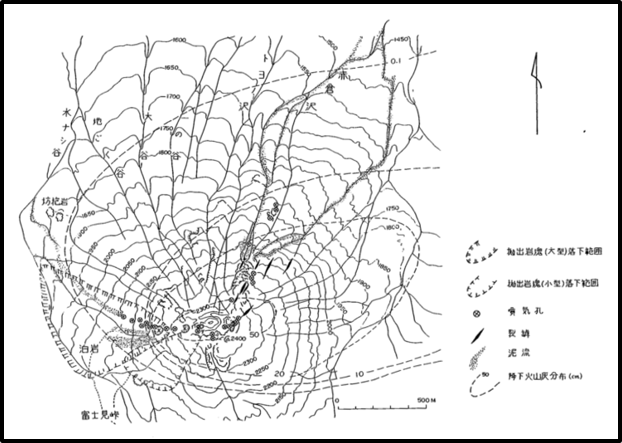

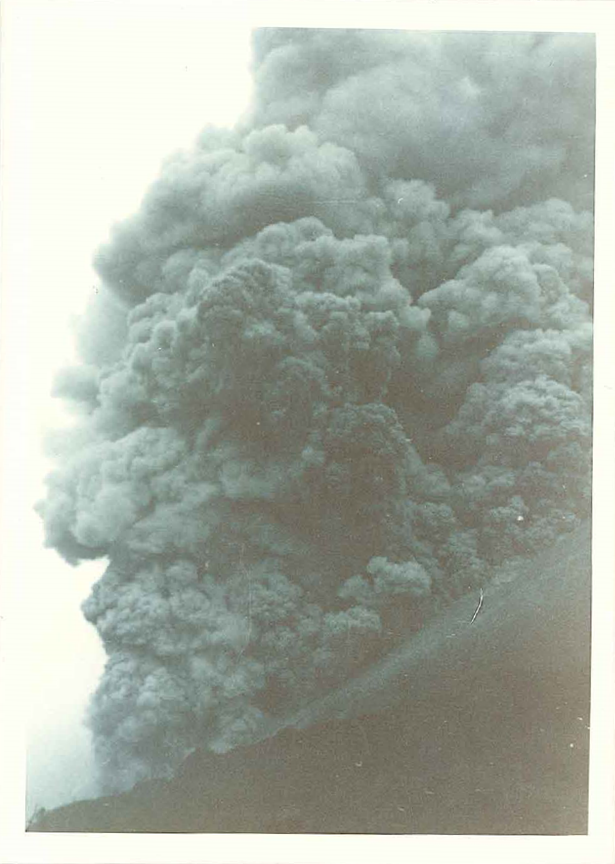

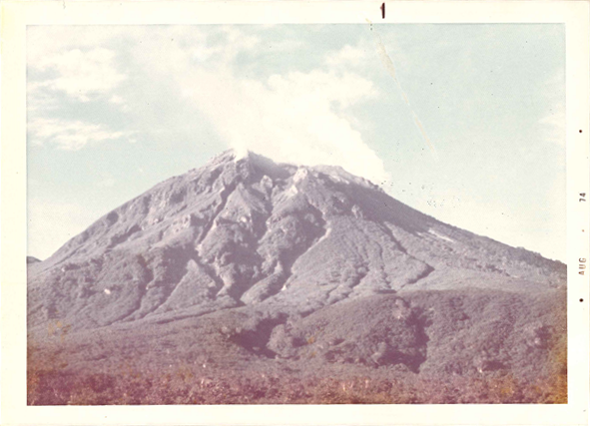

昭和49年(1974年)7月28日午前2時50分頃、新潟県の糸魚川市と妙高市にまたがる新潟焼山で水蒸気噴火が発生し、山頂から西北西および北北東斜面に小火口群が形成された。 この噴火により半径800mの扇状の範囲に大きな噴石が落下し、高山植物調査のためキャンプをしていた千葉大生3名が死亡した。

②噴火日時

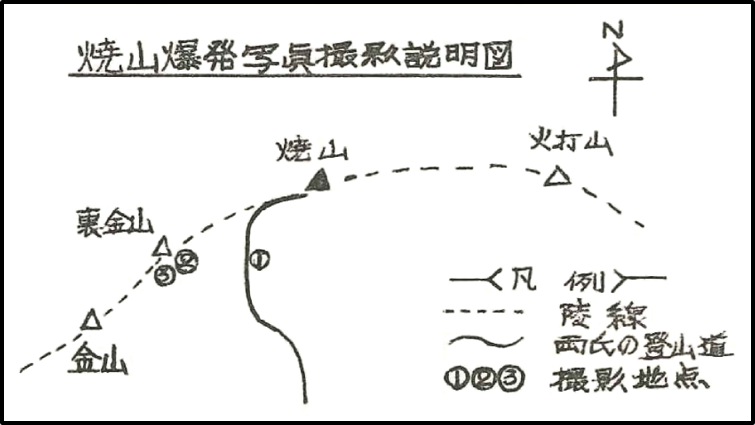

7月28日の噴火当時、焼山山頂付近および火打山付近にいた登山者の談話、および土石流の笹倉温泉通過時からの逆算、などを総合して判断すると、噴火時刻は、昭和49年(1974年)7月28日午前2時50分頃であったと推定される(茅原他, 1975, 1.)。

③噴火場所

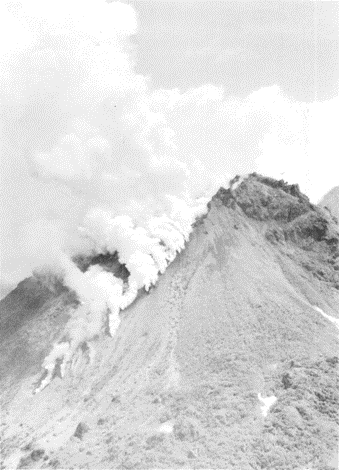

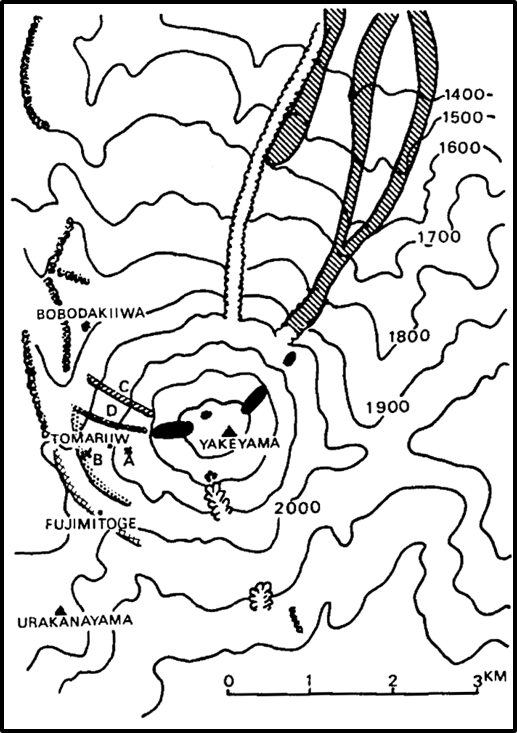

噴火は山頂から西北西方向およびこれに直交する北北東方向に生じた小火口群を通じて起こった。西北西方向には山頂部の旧火口を含めて、ほぼ直線上に配列する20個の小火口を生じた。一方、北北東方向のものは、山頂部の小火口のほかは、いずれも昭和24年(1949年)の噴火で生じた旧い噴気孔あるいは列罅の再活動である(茅原他, 1975, 9.)。

(1)北西小火口群

北西小火口群は山頂部から西北西方向に、全体として直線状に配列し、高度2100mまでの間の山腹に大小のものを含めて20個の小火口からなり、10の火口群にまとめられる(茅原他, 1975, 10.)。

(2)北北東小火口群

北東火口群はいずれもドーム溶岩内に開口したものであって、大部分のものが昭和24年(1949年)噴火の際に形成されたもの、あるいはそれ以前のものの再活動ではないかと推定される(茅原他, 1975, 11.)。

(1)北西小火口群

北西小火口群は山頂部から西北西方向に、全体として直線状に配列し、高度2100mまでの間の山腹に大小のものを含めて20個の小火口からなり、10の火口群にまとめられる(茅原他, 1975, 10.)。

(2)北北東小火口群

北東火口群はいずれもドーム溶岩内に開口したものであって、大部分のものが昭和24年(1949年)噴火の際に形成されたもの、あるいはそれ以前のものの再活動ではないかと推定される(茅原他, 1975, 11.)。

④噴火前後の状況

④-①噴火前にみられた現象

(1)昭和49年(1974年) 4月下旬に撮られた写真によると、ドームの北東斜面に、小規模な泥流の流下した跡が認められた。

焼山では、通常、この季節にこの地点で泥流が発生することはなく、地熱の上昇による融雪によって泥流が発生したと考えられ、東側の斜面に現れた最初の前兆といえる(早津, 2001, 5-6.)。

(2)5月初旬、旧噴火口と反対側(東斜面)に新しい噴気孔が形成され水蒸気噴煙が認められると糸魚川市の一市民が観測している(高田測候所, 1974, 6.)。

(3)6月25日、妙高関川の自然保護管理員が、焼山の噴煙の量が普段より増大しており、噴火口が、従来の場所より下の方に移っていることを発見、表面現象に異常のあることを発見している(高田測候所, 1974, 6.)。

(4)妙高高原町では7月27日の高谷池ヒュッテに資材運搬するヘリコプターをチャーターして上空から噴気口付近を調査したが雲が多く困難な面もあったが、山の斜面が約1kmにわたり白煙を噴き上げている噴気孔が無数にあり、噴煙の高さは300m~400m位で頂上付近は直径100m位にわたり穴があき、今までのゴツゴツした岩肌がなかったと報告があった。

なお、噴火前後(27日23時~28日06時)、松代地震観測所(WWSS10万倍)では、焼山付近に発生しているとみられる7個の地震(S-P5.3~6.3sec)を、高田測候所(59型100倍)でも、 その一部について痕跡程度のものを、それぞれ記録した。 また、この地震とは別に、松代地震観測所では焼山の噴火活動に関連するとみられる火山性微動が、28日02時44分頃から47分をピークに55分までと、03時23分頃から25分をピークに31分まで続いて現れた。 周期はいずれも1sec前後であった(気象庁, 1975, 29.)。

(2)5月初旬、旧噴火口と反対側(東斜面)に新しい噴気孔が形成され水蒸気噴煙が認められると糸魚川市の一市民が観測している(高田測候所, 1974, 6.)。

(3)6月25日、妙高関川の自然保護管理員が、焼山の噴煙の量が普段より増大しており、噴火口が、従来の場所より下の方に移っていることを発見、表面現象に異常のあることを発見している(高田測候所, 1974, 6.)。

(4)妙高高原町では7月27日の高谷池ヒュッテに資材運搬するヘリコプターをチャーターして上空から噴気口付近を調査したが雲が多く困難な面もあったが、山の斜面が約1kmにわたり白煙を噴き上げている噴気孔が無数にあり、噴煙の高さは300m~400m位で頂上付近は直径100m位にわたり穴があき、今までのゴツゴツした岩肌がなかったと報告があった。

なお、噴火前後(27日23時~28日06時)、松代地震観測所(WWSS10万倍)では、焼山付近に発生しているとみられる7個の地震(S-P5.3~6.3sec)を、高田測候所(59型100倍)でも、 その一部について痕跡程度のものを、それぞれ記録した。 また、この地震とは別に、松代地震観測所では焼山の噴火活動に関連するとみられる火山性微動が、28日02時44分頃から47分をピークに55分までと、03時23分頃から25分をピークに31分まで続いて現れた。 周期はいずれも1sec前後であった(気象庁, 1975, 29.)。

④-②町役場のとった措置

妙高高原町役場では、7月27日に新井警察署と協議し緊急措置として焼山登山の禁止を決定し、翌28日各報道機関によって報道された。

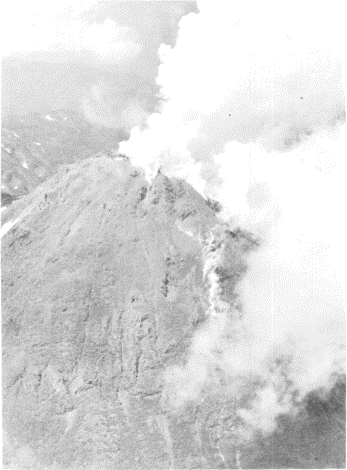

④-③噴火前の状況(山頂付近の様子)

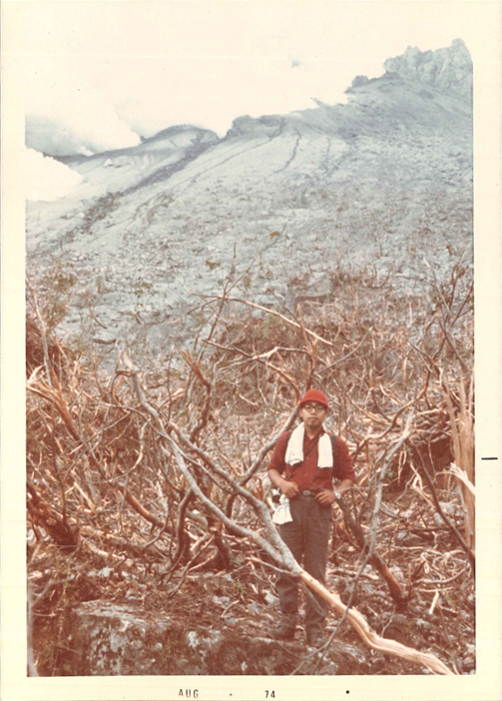

27日19時頃、写真の撮影者は泊岩に到着したが、この日焼山付近ではガス(霧)が一面にかかっていた。22時頃就寝したが、それまでは何等異常は認められなかった(高田測候所, 1974, 13.)。

④-④噴火後の状況

④-⑤聞き取りによる噴火前後の状況

登山中に泊岩(火口の直近)で噴火を体験された、洲埼氏と春日氏のうち、洲埼氏に噴火当時の模様を電話により聴取した。

内容は以下のとおり。なお、両氏は、たまたま泊岩の岩穴内に泊ったため難をまぬがれたものである。

■ 27日19時頃、泊岩に到着、22時頃同岩内で就寝。(19時から22時)間、何かの火山性異常に気が付かない

■ 28日03時頃連続的な落石の音に目覚める。(27日22時から28日03時までは寝込んで、何ら気がつかなかった。)時計を持参していなかったが、ラジオの深夜放送で、04時を確認、それからさかのぼって03時頃を推定

■ 泊岩付近の落石(岩穴内にいたので飛んできたのか、斜面を転落したのか不明)は頻繁かつ連続的で、1時間20分から30分続く。その後ピタリと止まる

■ 28日03時落石の音を聞いてからトタン板(戸口の)がきしむ音(金属音)や地鳴りが聞こえた

■ 泊岩付近の落石の大きさは、小石程度のものから大きいものは30~50cmのまで様々

■ 落石がやみ明るくなった頃をみはからって、28日05時頃外に出る。焼山に煙が上がっているのを目撃し、このとき初めて噴火であることを知る

■ 下山途中、富士見峠で落石を確認。ただし、裏金山では落石なし

■ 両氏は27日正午頃に、遭難した千葉大生にも会っていると語っている(高田測候所, 1974, 12.)

ある登山パーティは27日正午ごろ焼山に登頂したが、山頂部に噴煙を認めていない。 一方、火打山付近にキャンプ中のパーティは、28日02時40分頃、テントに砂礫の当たる音を聞き、さらに黒沢ヒュッテに宿泊中のパーティは、28日03時34分頃、爆発音を聞いた(気象庁, 1975, 31.)。

■ 27日19時頃、泊岩に到着、22時頃同岩内で就寝。(19時から22時)間、何かの火山性異常に気が付かない

■ 28日03時頃連続的な落石の音に目覚める。(27日22時から28日03時までは寝込んで、何ら気がつかなかった。)時計を持参していなかったが、ラジオの深夜放送で、04時を確認、それからさかのぼって03時頃を推定

■ 泊岩付近の落石(岩穴内にいたので飛んできたのか、斜面を転落したのか不明)は頻繁かつ連続的で、1時間20分から30分続く。その後ピタリと止まる

■ 28日03時落石の音を聞いてからトタン板(戸口の)がきしむ音(金属音)や地鳴りが聞こえた

■ 泊岩付近の落石の大きさは、小石程度のものから大きいものは30~50cmのまで様々

■ 落石がやみ明るくなった頃をみはからって、28日05時頃外に出る。焼山に煙が上がっているのを目撃し、このとき初めて噴火であることを知る

■ 下山途中、富士見峠で落石を確認。ただし、裏金山では落石なし

■ 両氏は27日正午頃に、遭難した千葉大生にも会っていると語っている(高田測候所, 1974, 12.)

ある登山パーティは27日正午ごろ焼山に登頂したが、山頂部に噴煙を認めていない。 一方、火打山付近にキャンプ中のパーティは、28日02時40分頃、テントに砂礫の当たる音を聞き、さらに黒沢ヒュッテに宿泊中のパーティは、28日03時34分頃、爆発音を聞いた(気象庁, 1975, 31.)。

⑤噴石の状況

昭和49年(1974年)7月28日の爆発(噴火)で、北西小火口群のうち、山頂部と中腹の主に2ケ所から多数の岩塊が拠出された。なお、北東小火口群のうち、山頂部のものからも少量の岩塊が拠出された可能性がある。

北西の中腹から拠出された岩塊は、半径約800mの扇状の範囲に落下した。岩塊の大きさは最大のもので径50cmに達し、30~50cmのものが多い。中心地では、1m2に20ケ所以上を数えられる。

落下した岩塊は表土の柔らかいところでは、地中に30~50cmもめり込んでいる。

これらの拠出岩塊の岩質はドーム溶岩のものに類似している。また、中央火口北壁の噴出物中の角礫と同質である。

よって、落下した拠出岩塊はドーム溶岩の一部、および山頂部から中腹にかけて堆積していた既存の火砕物の礫が拠出されたことが分かる(茅原他, 1975, 40.)。

北西の中腹から拠出された岩塊は、半径約800mの扇状の範囲に落下した。岩塊の大きさは最大のもので径50cmに達し、30~50cmのものが多い。中心地では、1m2に20ケ所以上を数えられる。

落下した岩塊は表土の柔らかいところでは、地中に30~50cmもめり込んでいる。

これらの拠出岩塊の岩質はドーム溶岩のものに類似している。また、中央火口北壁の噴出物中の角礫と同質である。

よって、落下した拠出岩塊はドーム溶岩の一部、および山頂部から中腹にかけて堆積していた既存の火砕物の礫が拠出されたことが分かる(茅原他, 1975, 40.)。

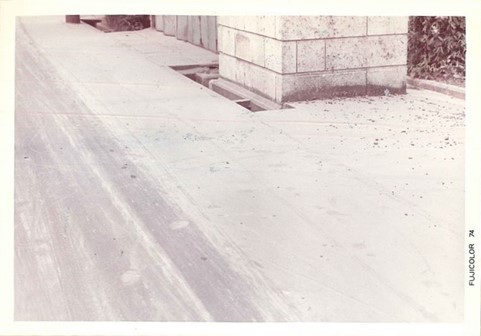

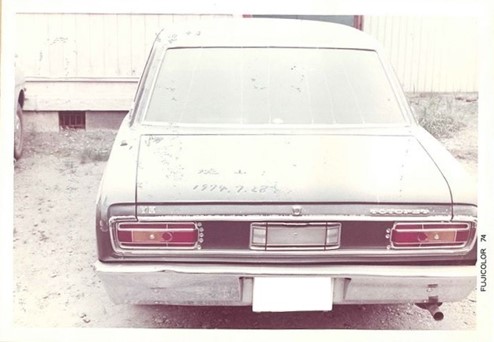

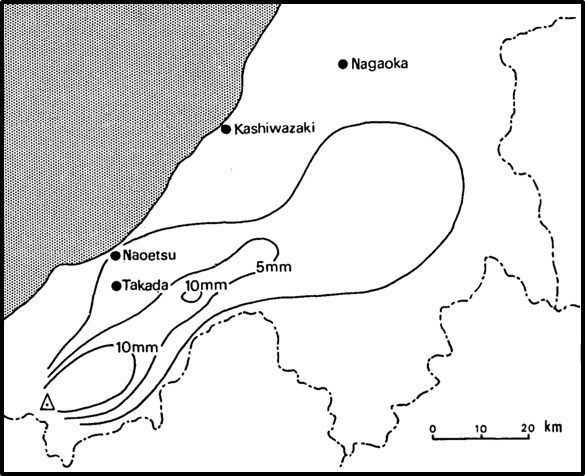

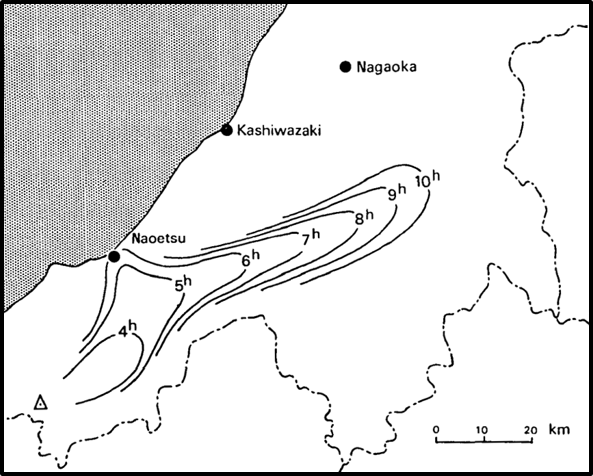

⑥降灰の状況

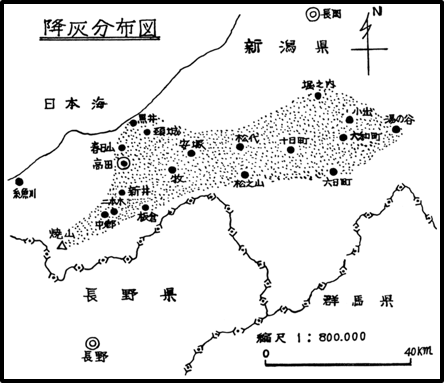

降灰は、爆発(噴火)地点よりほぼ東北東方向に帯状に広がり、新井市、上越市、十日町市をはじめ、中・東頚城郡、遠くは約100km離れた北魚沼郡湯之谷村を含む11市町村に及んだ。

当時約3000mの上空は、南西約4m/sの風が吹いていたと推定され、これによる影響と考えられる(高田測候所, 1974, 4.)。

また、7月28日午前、上越市および新井市では、降灰と舞い上がりのため視界20~50mであった(茅原他, 1975, 1.)。

主な場所での降灰開始および終了時刻は、二本木(4.00~7.00)、直江津(5.20~7.30)、安塚(6.00~8.00)、松代(6.00~8.00)、笹倉温泉(4.30~?)であった。

爆発(噴火)による火山灰の主要な噴出継続時間は、28日午前2時50分頃からおよそ午前6時過ぎまでの約3時間程度であって、その後少量の火山灰噴出が12時頃まで継続したと推定される。

29日早朝にはほとんど水蒸気を主とする火山ガスのみの噴出に変わっていた。噴出火山灰の総量は約65万トン程度と推定される。

そのうち25万トン程度は早川流域、約16万トンは高田平野周辺に降下堆積したものである。降灰地の南縁は焼山山頂-火打山を結ぶほぼ東西方向の線である。

この降灰限界線はかなり明瞭であり、稜線のやや南側にある。

早川流域での降灰北縁は笹倉温泉付近であって、その量は風によって舞い上がることでその存在がわかる程度のうっすらとしたものであった(茅原他, 1975, 41-42 44.)。

7月28日に採取した火山灰を即日、顕微鏡観察およびX線分析を実施した結果、今回の爆発(噴火)では本質物質は噴出しておらず、水蒸気爆発(噴火)であることを確認した(茅原他, 1975, 1.)。

⑥-②噴火による各地の現象状況

現象 地名 | 音響 | 震動 | 降灰 | 備考 | ||

| 有・無 | 堆積 | 時刻 | ||||

| 高田 | 無 | 一部有 | 有 | 1mm | 05:00~10:00 | 降灰 色は灰色でセメントに等し、 微粒状で硫黄の臭いあり。 霧雨のようにふり続く。 高田降灰量m2.16g |

| 親不知 | 無 | 無 | 無 | |||

| 青海 | 無 | 無 | 無 | |||

| 糸魚川 | 無 | 一部有 | 無 | |||

| 能生 | 無 | 無 | 無 | |||

| 名立 | 無 | 無 | 無 | |||

| 谷浜 | 無 | 無 | 無 | |||

| 根知 | 無 | 無 | 無 | |||

| 平岩 | 無 | 無 | 無 | |||

| 米山 | 無 | 無 | 無 | |||

| 柿崎 | 無 | 無 | 無 | |||

| 潟町 | 無 | 無 | 無 | |||

| 犀潟 | 無 | 無 | 無 | |||

| 黒井 | 無 | 無 | 有 | うすい | 不明 | |

| 直江津 | 無 | 無 | 有 | うすい | 05:20~09:00 | |

| 春日山 | 無 | 無 | 有 | 1mm | 不明 | 降灰 |

| 新井 | 無 | 無 | 有 | 5~6mm | 04:00~07:30 | 岡沢部落付近1cm |

| 二本木 | 無 | 無 | 有 | 1cm | 03:45~07:00 | 駅付近5mm |

| 関山 | 無 | 無 | 有 | 不明 | 不明 | 駅付近無、松ヶ峯付近より有り |

| 安塚 | 無 | 無 | 有 | 2~5mm | 06:00~09:30 | 山沿いに多い |

| 牧村 | 無 | 無 | 有 | 1cm | 06:00~09:30 | 山の沢の所特に多い |

| 松代 | 無 | 無 | 有 | 5mm | 06:10~09:30 | 一部ないところあり |

| 板倉 | 無 | 無 | 有 | 5mm | 不明 | |

| 頚城 | 無 | 無 | 有 | うすい | 短時間 | 一部(北の方)無 |

| 吉川 | 無 | 一部有 | 無 | |||

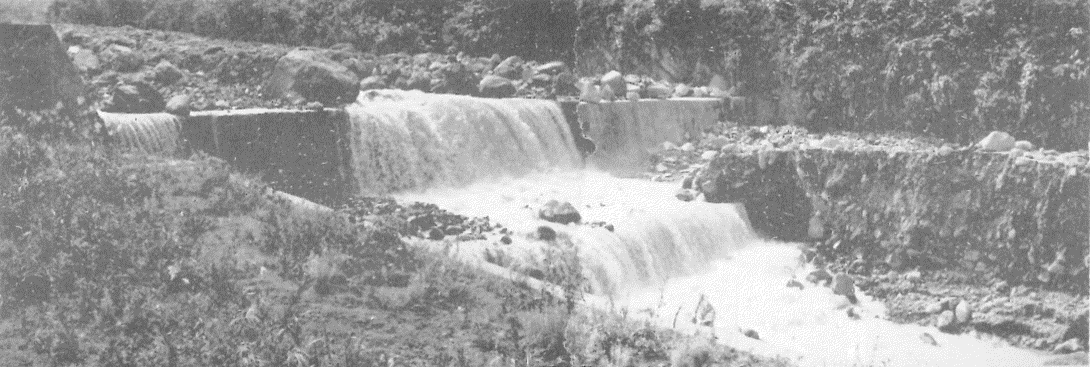

⑦土石流の状況

昭和49年(1974年)7月28日午前3時10分頃、早川中流の笹倉温泉付近を土石流が通過した。この時、早川は流路工いっぱいに流れ、巨石が流下した。この高水位の状態は10~15分間継続した。その後の調査により、この土石流(一次土石流)の発生原因は、雪渓の一時的融解によるものではなく、北東部火口群の2ケ所から噴出流出した多量の水を含む火山灰が、流下につれて、渓岸・渓床の土石を付加し、火打山川の流水を合わせて土石流に移行したものであることが判明した。爆発(噴火)当日およびそれ以前では、7月27日以降早川流域の降雨量は0であった。従って、この土石流の発生は異常な泥流の流出によって発生したことは明らかである。しかも、この時の火打山川の流量は夏季の渇水期で少なく、流域は2~3m/secであった。噴出口から笹倉温泉までの流下距離は約11kmであるが、噴出時刻および笹倉温泉通過時刻に5~10分程度の不確実さがあるので、平均流速は7~8m/secないし10~11m/secであったと考えられる。なお、昭和24年(1949年)6月に小倉川(火打山川)に発生した二次泥流の速度は8m/secであったことがSAKUMA & MINAKAMI(1949)によって報告されている。また、類似した地質状況をもっている上高地焼岳の上々掘沢で1972年9月17日発生した土石流の流速は、最大先端速度で5.1m/secであった(建設省・京大防災研, 1973)。この土石流は豪雨時に発生したものである。1974年の火打山川一次土石流の流速は、上述の2例と比較しても、異常に早い平均流速をもっていたといえる(茅原他, 1975, 61-62.)。

また、一次土石流の発生後、早川上流域では少量の降雨に伴って、しばしば小規模な土石流(二次土石流)が発生するようになった(茅原他, 1975, 63.)。

また、一次土石流の発生後、早川上流域では少量の降雨に伴って、しばしば小規模な土石流(二次土石流)が発生するようになった(茅原他, 1975, 63.)。

⑧当日の気象状況

| 官署 | 新潟 | 高田 | ||||||||||

気象要素 月/日時 | 海面気圧 | 気温 | 風向 | 風速 | 降水量 | 天気 | 海面気圧 | 気温 | 風向 | 風速 | 降水量 | 天気 |

| (mb) | (℃) | (16方位) | (0.1m/s) | (mm) | (日本式) | (mb) | (℃) | (16方位) | (0.1m/s) | (mm) | (日本式) | |

| +1000 | +1000 | |||||||||||

| 7/27 12 | 11.7 | 28.9 | NNE | 2.5 | - | 薄曇 | 11.6 | 29.6 | NNE | 3.8 | - | 薄曇 |

| 13 | 11.2 | 28.7 | NNE | 2.8 | - | 11.2 | 29.4 | N | 3.3 | - | ||

| 14 | 11.1 | 28.1 | NE | 4.0 | - | 10.8 | 29.8 | N | 3.2 | - | ||

| 15 | 11.0 | 28.5 | NE | 3.3 | - | 薄曇 | 10.8 | 29.3 | NNE | 3.0 | - | 曇 |

| 16 | 11.0 | 27.7 | NE | 3.3 | - | 10.8 | 28.5 | NNE | 3.2 | - | ||

| 17 | 10.8 | 27.5 | NNE | 3.3 | - | 10.9 | 28.0 | N | 2.0 | - | ||

| 18 | 10.6 | 26.5 | NNE | 3.2 | - | 薄曇 | 10.9 | 27.3 | NNE | 1.8 | - | 晴 |

| 19 | 11.0 | 25.7 | NNE | 2.5 | - | 11.2 | 25.5 | - | - | - | ||

| 20 | 10.4 | 25.0 | NNE | 3.0 | - | 11.5 | 24.7 | - | - | - | ||

| 21 | 11.4 | 24.8 | NNE | 1.0 | - | 晴 | 11.6 | 23.9 | SW | 1.2 | - | 晴 |

| 22 | 11.3 | 24.7 | NNE | 0.7 | - | 11.1 | 23.2 | - | - | - | ||

| 23 | 11.0 | 24.7 | NNE | 1.0 | - | 11.0 | 22.6 | SSW | 0.8 | - | ||

| 24 | 10.8 | 24.1 | NNE | 0.8 | - | 晴 | 10.8 | 22.6 | SE | 1.0 | - | 薄曇 |

| 7/28 01 | 10.8 | 24.2 | NNE | 1.7 | - | 10.8 | 22.2 | SSE | 0.8 | - | ||

| 02 | 10.4 | 24.2 | NNE | 1.0 | - | 10.7 | 21.5 | - | - | - | ||

| 03 | 10.3 | 24.3 | NE | 0.5 | - | 薄曇 | 10.3 | 21.5 | SSE | 1.0 | - | 晴 |

| 04 | 10.3 | 23.7 | S | 1.2 | - | 10.2 | 21.7 | - | - | - | ||

| 05 | 10.4 | 23.0 | S | 1.7 | - | 10.1 | 22.0 | - | - | - | ||

| 06 | 10.4 | 23.1 | S | 1.3 | - | 薄曇 | 10.3 | 22.6 | - | - | - | 曇 |

| 07 | 10.4 | 23.8 | SSW | 1.7 | - | 10.3 | 23.8 | - | - | - | ||

| 08 | 10.3 | 27.2 | SSW | 2.7 | - | 10.1 | 25.4 | SE | 0.5 | - | ||

| 09 | 10.4 | 27.8 | S | 1.8 | - | 薄曇 | 9.9 | 28.5 | SE | 1.0 | - | 曇 |

| 10 | 10.2 | 28.0 | S | 1.3 | - | 9.8 | 29.5 | NE | 0.8 | - | ||

| 11 | 10.0 | 28.7 | N | 2.3 | - | 9.7 | 30.5 | NW | 2.5 | - | ||

| 12 | 9.9 | 28.6 | NW | 3.7 | - | 薄曇 | 9.5 | 30.6 | NW | 3.8 | - | 曇 |

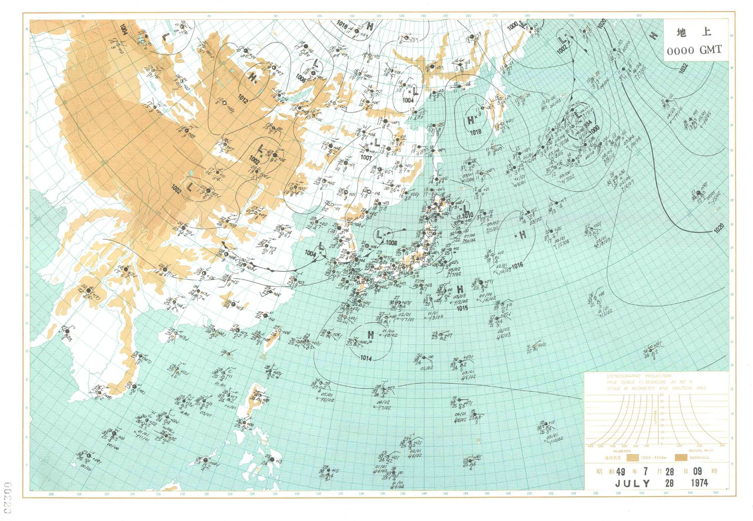

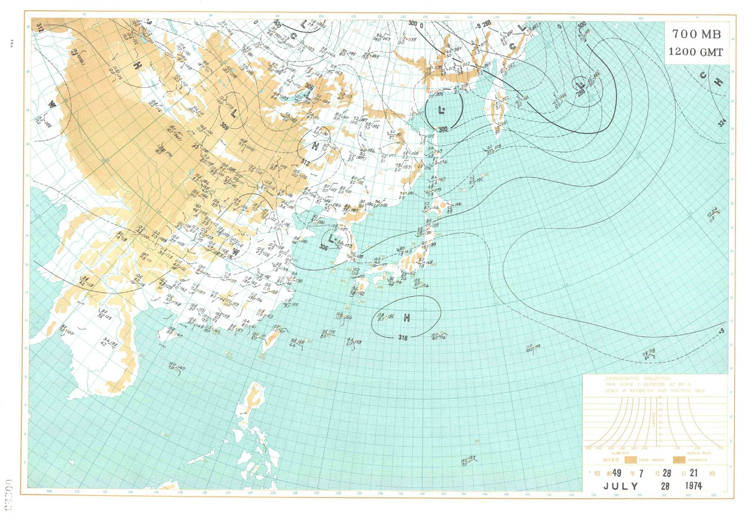

⑧-①当日の地上天気図/高層天気図

● 噴火当日、新潟県付近は高気圧の後面にあたり、午後から弱い降水が観測された

● 高層大気は緩やかな西~南西風が卓越していた

● 高層大気は緩やかな西~南西風が卓越していた

⑨被害の状況

⑨-①噴石による被害

7月28日の爆発(噴火)により、北西部小火口群から拠出された岩塊は西方の広い範囲に落下した。そのうち、おそらく第3~7火口から拠出された岩塊は最大径50cmで、半径800mの扇状の範囲に落下した(小火口の分布図)(茅原他, 1975, 12.)。噴火当時、この扇状範囲のほぼ中心地に高山植物調査のためキャンプをしていた千葉大生3名は、帰宅予定の30日を過ぎても帰らず捜索中のところ、8月2日午前、7合目の泊岩付近で遺体となって発見された。

⑨-②降灰による被害

| 水田 | 20,220.00 | ha |

| 桑園 | 107.39 | ha |

| 野菜 | 1,397.50 | ha |

| 果樹 | 114.00 | ha |

| 煙草 | 89.10 | ha |

| 牧草 | 65.00 | ha |

| 計 | 21,992.99 | ha |

高田測候所, 1974, 8.

【農作物の被害】

この降灰による生育中の作物への直接影響のおそれがあったが、7月28日13時過ぎから5~10mmの降雨により作物に付着した火山灰はほとんど洗い流された。 そのため、葉タバコに若干の影響が出た程度で、その他畑作物、水稲については直接の被害はなかった。 しかし、養蚕には二次的な被害があり、主に安塚町・松之山町・大島町・新井市・中郷村などでマユの減収1,260kg分、金額で1,764,000円相当の被害があったといわれている(茅原他, 1975, 12.)。

【魚養殖関係の被害】

中頚城郡中郷村では養殖ニジマスが20万匹死に、350万円相当の被害があったという。 一方、糸魚川市早川下流では、土石流および火山灰泥水のために、養殖ニジマス1万尾、アユ2万尾、また天然のアユ・ハヤ・ヤマメなど150万尾が死に浮上したという被害が報告されている。 さらに、早川の流れを引水していたコイ・ニシキゴイなどの養魚池も甚大な被害を受けたといわれている(茅原他, 1975, 12-13.)。

【森林被害】

早川上流・能生川および矢代川上流では、空中調査および表面調査で樹木にかなりの降灰のあることを確認したが、これらの降下火山灰はその後の降雨によって大部分が洗い流されたため大きな影響はないといわれている(茅原他, 1975, 13-14.)。

【施設等への被害】

新井市・中郷村などでは学校のプールが降灰のため使用不能になる事態がいくつか発生した。また、降灰のため視野が不良となり一部に交通事故が発生した。その他、焼山・火打山では雷鳥への影響が懸念された(茅原他, 1975, 14.)。

⑨-③土石流による被害

北東火口からの火山灰流出に伴って、早川中~下流に発生した土石流は、笹倉温泉より下流の農業用取水口を埋設し、それによるかんがい農地面積約250haが取水不能となった。

火打山川の下流には第1堰堤以下、5つの堰堤があったが、これらはいずれも大量の土石流下の防止に役立った。

特に第1号堰堤には約40万m2の土石が貯留され、河床は15m高となり完全に埋設した。下流の流路工は土石により埋設し、上述の取水口被害を生じた(茅原他, 1975, 14.)。

また、東北電力早川発電所は、取水口が泥流で埋まり、発電が不能になった(高田測候所, 1974, 6-7.)。

その他、焼山の北方7kmにある笹倉温泉で噴火により早川の水位が上がり温泉パイプが一部流出した。

その他、焼山の北方7kmにある笹倉温泉で噴火により早川の水位が上がり温泉パイプが一部流出した。

⑩気象官署のとった措置

新潟地方気象台・高田測候所は火山監視と資料収集を通じて状況の把握に努め、火山情報第1~3号を発表し、また爆発速報・同調査報告を作成、配布するなど、地元防災関係機関および報道機関に対して積極的に貢献した(気象庁, 1975, 32.)。また、気象庁本庁は現地に火山機動観測班を派遣して緊急調査を実施した。

【高田測候所】

爆発(噴火)以後、新潟地方気象台との情報の交換等緊密な連絡体制を強化し事態に対処した。

関係機関に対し、火山情報の伝達を行った。

電話照会および情報取材に対して、資料の提供と説明を行った(高田測候所, 1974, 10.)。

【新潟地方気象台】

気象庁火山機動観測班の緊急出動を要請した。

臨時火山情報第1~3号を発表した。

電話照会および情報取材に対して、資料の提供と説明を行った(高田測候所, 1974, 10.)。

【気象庁本庁】

東京管区気象台長から火山機動観測班の緊急出動要請を受けて、職員4名を現地に派遣し、震動観測、遠望観測を実施した。また、8月7日に高田営林署職員(4名)に同行して現地調査を実施した。

火山機動観測の結果は火山機動観測実施報告(昭和49年3月~49年12月実施)第11号として取りまとめた。

【高田測候所】

爆発(噴火)以後、新潟地方気象台との情報の交換等緊密な連絡体制を強化し事態に対処した。

関係機関に対し、火山情報の伝達を行った。

電話照会および情報取材に対して、資料の提供と説明を行った(高田測候所, 1974, 10.)。

【新潟地方気象台】

気象庁火山機動観測班の緊急出動を要請した。

臨時火山情報第1~3号を発表した。

電話照会および情報取材に対して、資料の提供と説明を行った(高田測候所, 1974, 10.)。

【気象庁本庁】

東京管区気象台長から火山機動観測班の緊急出動要請を受けて、職員4名を現地に派遣し、震動観測、遠望観測を実施した。また、8月7日に高田営林署職員(4名)に同行して現地調査を実施した。

火山機動観測の結果は火山機動観測実施報告(昭和49年3月~49年12月実施)第11号として取りまとめた。

⑩-①新潟焼山に発表した火山情報

| 発表日時 | 発表官署 | 情報文 | 伝達先 |

| 臨時火山情報 第1号 昭和49年7月28日 07時10分 |

新潟地方気象台 | 新潟焼山は、本年6月以降異常噴煙が認められておりましたが、高田測候所の地震計の記録によれば7月27日21時37分頃小爆発したものと思われます。今の所、詳しいことは判っておりませんが、降灰はかなり広い範囲で認められ中・東頚城郡の一部では2~3mm、多いところでは5mm位積りました。 | 県消防々災課、県警本部、市役所、市消防本部、NHK、BSN、NST、新潟日報社、国鉄、糸魚川消防署、県内各気象官署→関係機関へ伝達 |

| 臨時火山情報 第2号 昭和49年8月5日 14時00分 |

新潟地方気象台 | 新潟焼山は28日に爆発したあと、顕著な火山活動はなく経過しております。現地の機動観測班では、31日から2日までに3回の微少な火山性地震を観測しましたが、3日以降は地震計に火山性地震の記録が認められません。噴煙の量は中位で白色状を呈し、火口から7.5kmの笹倉温泉で時々硫黄の臭を感じています。機動観測班の震動観測や過去の噴火様式などから見て、今後暫らくは多少の消長を繰り返えしながら活動が続き、降灰を伴なうこともあると思われますから、暫らくはなお注意して下さい。 | 県消防々災課、県警本部、市役所、市消防本部、NHK、BSN、NST、新潟日報社、国鉄、糸魚川消防署、県内各気象官署→関係機関へ伝達 |

| 臨時火山情報 第3号 昭和49年8月15日 11時00分 |

新潟地方気象台 | 新潟焼山は、去る7月28日の爆発のあと現在までのところ特くに、顕著な変化はありません。機動観測班の振動観測では、3日以後火山性地震が記録されたのは11日に1回だけでした。又、遠望観測による噴煙は時により白色の中量又は少量となり、爆発直後と比較すればやや減少傾向にあるようです。10日、上越市其の他で異常音響が聞かれましたが、振動観測其の他から、焼山の爆発によるものではない模様です。以前にもジェット機の衝激音を焼山の爆発と誤認した例は、いくつかありました。焼山は、今後暫らくは、多少の変動を繰り返えしながら活動は次第に弱まってゆくものと思われますが、なお暫らくは、引き続き注意して下さい。 | 県消防々災課、県警本部、市役所、市消防本部、NHK、BSN、NST、新潟日報社、国鉄、糸魚川消防署、県内各気象官署→関係機関へ伝達 |

⑩-②気象庁火山機動観測班による緊急調査

観測期間:昭和49年7月30日~8月17日

観測種目:震動観測、遠望観測および現地調査

【震動観測】

新潟焼山の北約7.5kmにある糸魚川市上早川笹倉温泉を基地とし、笹倉温泉から北東約600mの地点(農業用水路のトンネル付近)に変換器を埋設し有線隔測した。

●地震の発生状況

この期間中に観測された火山性地震は5回でP~Sは不明だが、1963年7月の観測結果(基礎調査)から焼山付近と考えられる。このうち4回は周期が0.5秒前後で、やや周期が長いのは観測点が活動部から離れているために短周期の波は減衰が早くて現れないものと考えられる(気象庁, 1975, 28-29.)。

気象庁, 1975, 27.

【遠望観測】

遠望観測は笹倉温泉の北約1kmの湯川内で行った。期間中の噴煙量は中程度で少量の火山灰を噴出していた。また、温泉、早川(笹倉温泉付近)及び火山灰のpHを測定したが6~8程度であった(気象庁, 1975, 29.)。

●降灰分布および降灰到達時刻

新潟地方気象台・高田測候所の調査資料に基づくと、降灰は北北東~北東方向に分布し、約100kmの距離にまで降灰があった(気象庁, 1975, 29.)。

【現地調査】

8月7日高田営林署職員(4名)に同行して現地の状況を確認した(気象庁, 1975, 30-31.)。

A:千葉大生遭難地点

B:破損した登山路案内板地点

黒く塗りつぶした部分は噴煙噴出地域

斜線の部分は泥流

点で示す陰影部分は岩塊の飛散域(人頭大~こぶし大)、その外側の交又する斜線の部分は岩塊の飛散域(こぶし大以下)

観測種目:震動観測、遠望観測および現地調査

【震動観測】

新潟焼山の北約7.5kmにある糸魚川市上早川笹倉温泉を基地とし、笹倉温泉から北東約600mの地点(農業用水路のトンネル付近)に変換器を埋設し有線隔測した。

●地震の発生状況

この期間中に観測された火山性地震は5回でP~Sは不明だが、1963年7月の観測結果(基礎調査)から焼山付近と考えられる。このうち4回は周期が0.5秒前後で、やや周期が長いのは観測点が活動部から離れているために短周期の波は減衰が早くて現れないものと考えられる(気象庁, 1975, 28-29.)。

| 観測点 | 地震計 | 位置 | 観測期間 | ||||

| 型名 | 成分 | 倍率 | 北緯 | 東経 | 高度 | ||

| 笹倉温泉 | 62P | 1(V) | 5000 | 36°59.1 | 138°01.7 | 530m | 7.31~8.16 |

【遠望観測】

遠望観測は笹倉温泉の北約1kmの湯川内で行った。期間中の噴煙量は中程度で少量の火山灰を噴出していた。また、温泉、早川(笹倉温泉付近)及び火山灰のpHを測定したが6~8程度であった(気象庁, 1975, 29.)。

●降灰分布および降灰到達時刻

新潟地方気象台・高田測候所の調査資料に基づくと、降灰は北北東~北東方向に分布し、約100kmの距離にまで降灰があった(気象庁, 1975, 29.)。

【現地調査】

8月7日高田営林署職員(4名)に同行して現地の状況を確認した(気象庁, 1975, 30-31.)。

A:千葉大生遭難地点

B:破損した登山路案内板地点

黒く塗りつぶした部分は噴煙噴出地域

斜線の部分は泥流

点で示す陰影部分は岩塊の飛散域(人頭大~こぶし大)、その外側の交又する斜線の部分は岩塊の飛散域(こぶし大以下)