大正4(1915)年 大正池を形成した焼岳の噴火(焼岳大正池噴火)

はじめに

焼岳(やけだけ)は長野県と岐阜県の県境に位置し、上高地の入り口にそびえる標高 2455mの活火山です。山頂部は溶岩ドームに覆われ、周囲には火砕流堆積物が広がっています。北アルプスでは活動が最も活発な火山の一つであり、噴気活動が盛んなことから「北アルプスの香炉」とも形容されています。焼岳の東側には大正池が広がり上高地を代表する景勝地になっています。

この大正池は今から 110 年前の大正4(1915)年6月6日、焼岳で噴火が発生し、泥流(土石流)が梓川をせき止めることで形成されました。幸いにもこの噴火による死者はありませんでしたが、火砕流、洪水、地震、地鳴り(鳴動)、噴石、降灰、空振など噴火にともなった様々な現象が見られました。

このページでは当時の資料をもとに大正池を形成した焼岳の噴火がどのようなものであったかを振り返るとともに、現在の気象庁の焼岳火山監視体制や気象庁が発表する火山情報を紹介します。

|

|

明治後半から昭和初期の火山活動

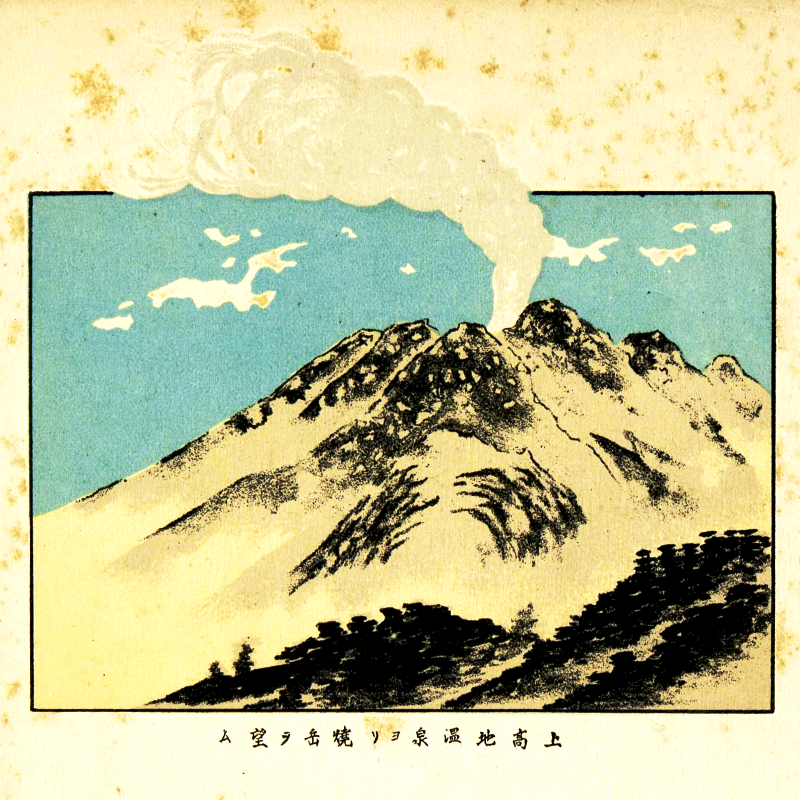

噴煙を上げる焼岳のスケッチ(長野県,1909) |

1925年11月12日の噴火(百瀬藤雄氏撮影・長野地方気象台所蔵) |

焼岳は明治時代後半から昭和時代初期にかけて火山活動が活発でした。特に明治40(1907)年から昭和14(1939)年頃にかけては、活動の消長はありながらも毎年のように噴火を繰り返し、山頂付近に多くの火口を形成しました。明治44(1911)年6月には一ヵ月に10回近く噴火し、上高地温泉に隣接する牧場では度重なる降灰により放飼牛馬が食べる青草がなくなり、日々牛馬の体重が減っているという松本測候所の報告も残されているほどです。中でも大正14(1925)年には年間の噴火回数が40回を越えるなど、ひときわ活動が活発でした。 |

噴火の状況と大正池の形成

大正池を形成した噴火は、このように火山活動が活発であった時期の中ごろの大正4(1915)年6月6日に発生しました。地下にある水が急激に水蒸気となって爆発的に噴出する水蒸気噴火といわれるものでした。噴火にともなって発生した様々な現象について、ページ末尾に示した参考資料から当時の様子を振り返ります。

〇火砕流

1915年6月6日の噴火で生じた大正池火口 1915年6月6日の噴火で生じた大正池火口(2025年長野地方気象台撮影) |

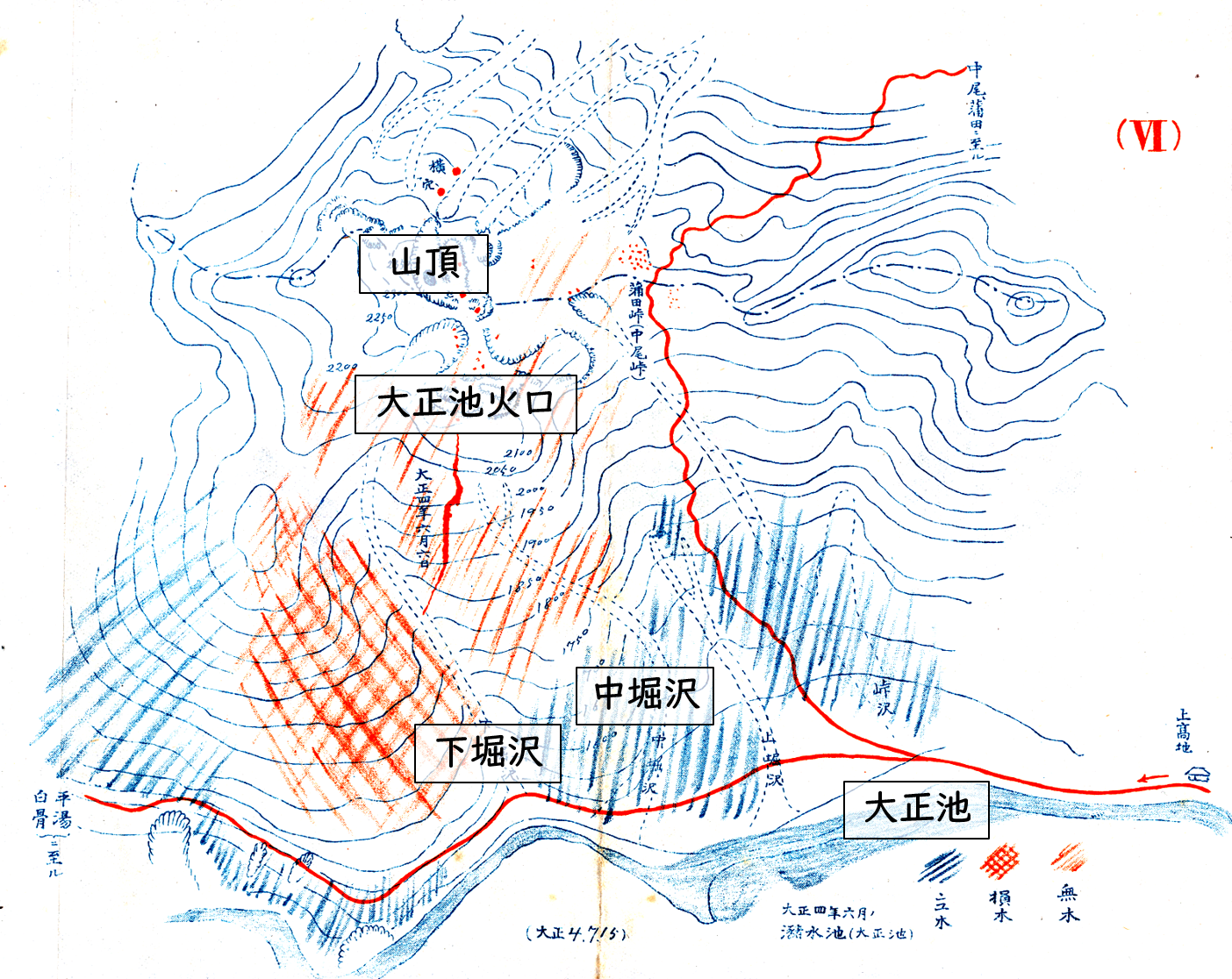

6月6日午前7時35分頃、焼岳山頂の東側、中堀沢と下堀沢に挟まれた標高約1900mの中間台地において長さ約1kmの大きな割れ目火口ができ(大正池火口)、大きな爆発音とともに巨大な黒い噴煙柱が立ち上りました。噴火は猛烈な爆風をともない、火口周囲の木々をなぎ倒し、枝葉を吹き飛ばしながら下堀沢周辺を吹き下りました。樹木には焼失した跡が認められないことから、この現象は比較的低温の火砕流(火砕サージ)であったと考えられています(及川,2015)。このときの火口は現在でも大正池方面から望むことができます。 |

|

|

|

〇泥流(土石流)

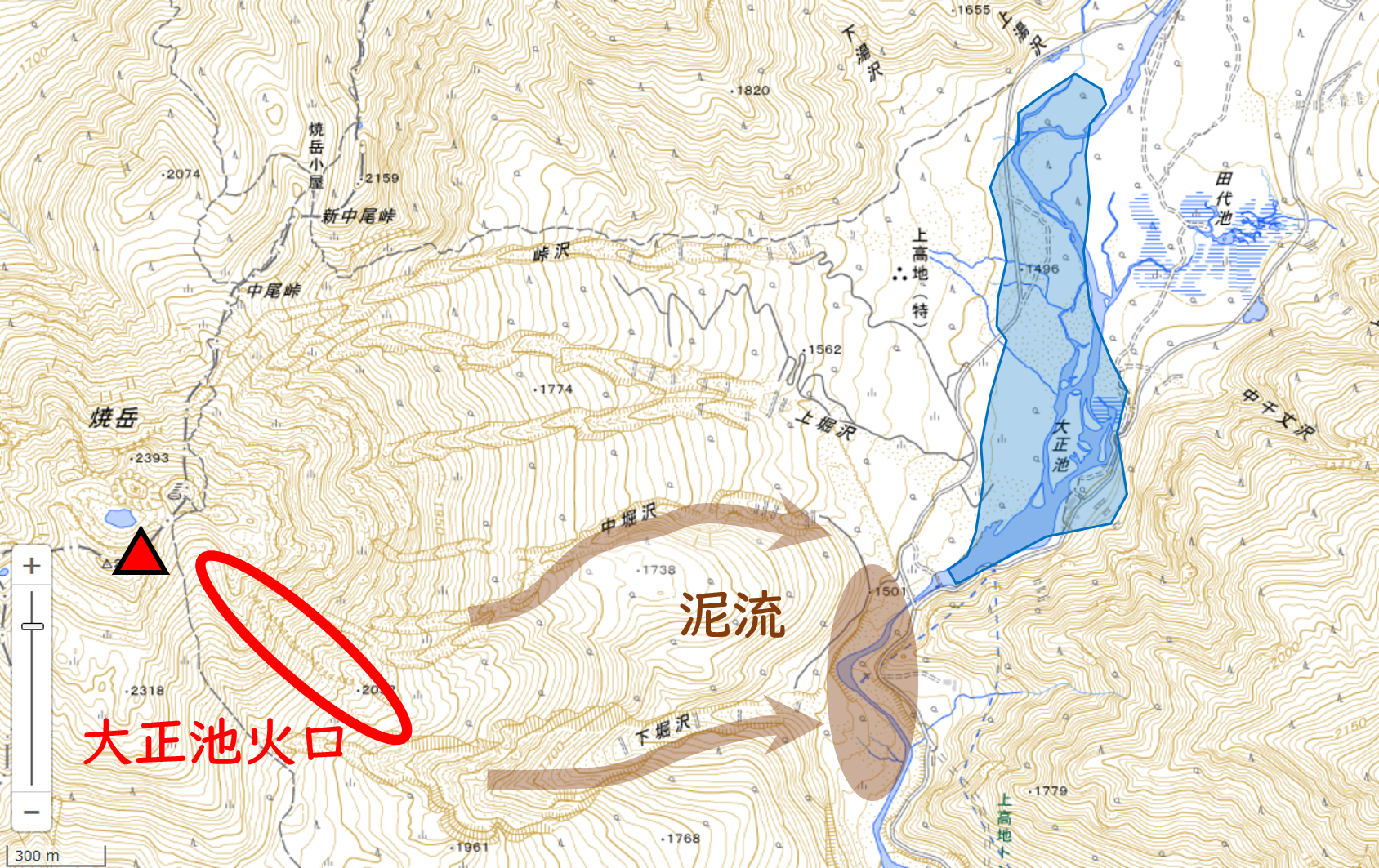

噴火にともない泥流(土石流)が中堀沢、下堀沢の両沢に沿って流れ下り、梓川を横断しました。噴火時には降雨は認められず、この泥流(土石流)は火口からあふれ出た熱水などによるものと考えられています(及川,2015)。泥流は水面上約15尺(約4.5m)の突堤を築いて梓川の河道を一時せき止め、上流側に広がるように湖水をつくって川沿いの木々を水没させました。数時間後には突堤を越えて河水は下流に流れるようになりましたが、このせき止め湖は残り「大正池」となりました。噴火後、現地調査に入った松本小林区署(現在の中信森林管理署)職員が名付け、一般的な呼称として広まりました。

|

|

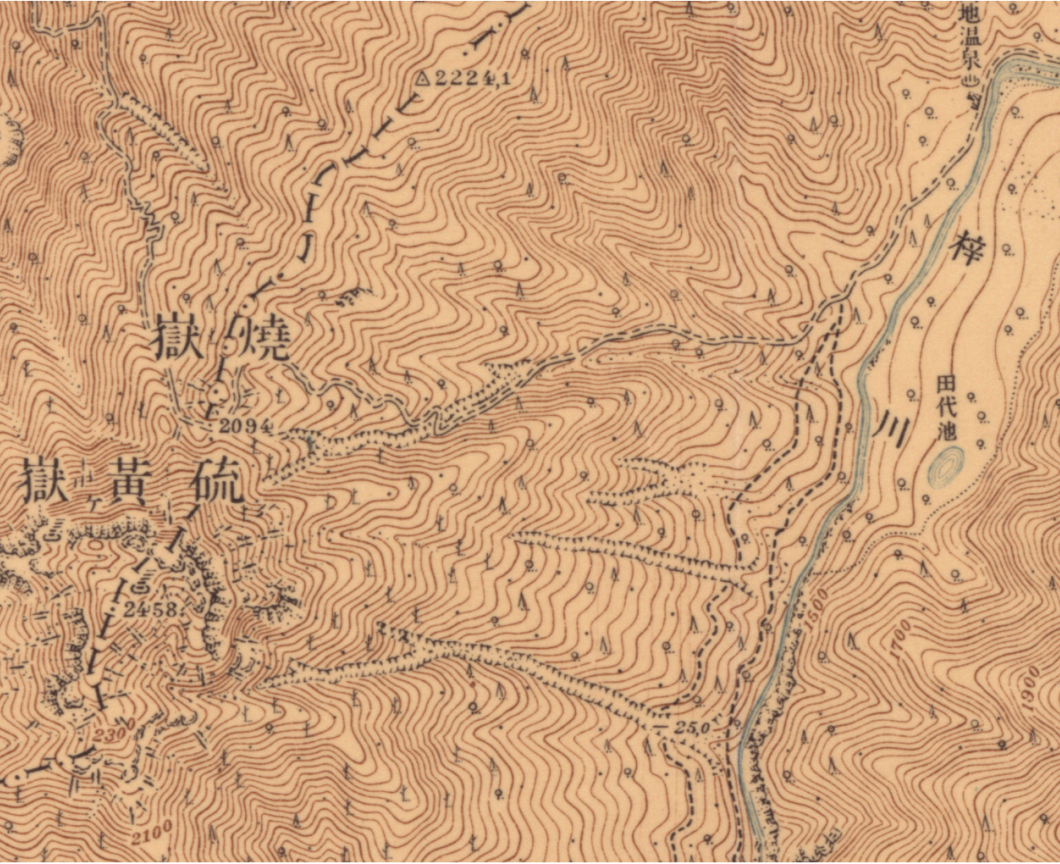

噴火翌月(同年7月)に実施された測量によると、当時の大正池の大きさは長軸1540m、最大水深4.5m、面積0.39平方kmと現在より2倍以上も広い水域でした。噴火前の地形図と比較すると梓川沿いの谷が水没して池になったことが分かります。

近年、焼岳から押し出される土砂や梓川上流から運ばれる砂礫などにより大正池の河床は徐々に上昇し、面積も小さくなりつつあります。また時間の経過にともない、大正池の水面に並ぶ立ち枯れ木も減少しつつあります。昭和初期に撮影された写真には、現在よりも広く、また多くの枯れ木が佇む大正池の様子が残されています。

|

|

|

〇洪水

噴火にともなう泥流によりせき止められた梓川は突堤を超え下流に溢れ出し、灰土が混ざった赤黒い濁流となりました。多くの損木、土砂、岩石を含んだ泥流(土石流)となって猛烈な勢いで流れ下り、梓川に沿って林道の橋梁や桟道を破壊しました。焼岳より約30km下流の松本市では噴火後のわずか2時間後には泥水や流木が押し寄せ、田園に被害をおよぼしました。川沿いには多くの流木が流れ着きましたが、それらは(燃料として)各民家の軒下までうず高く積み上がるほどでした。濁水のため大正池より下流では魚は全滅したほか、川沿いの麓の村では一ヵ月以上も飲用水に困ったそうです。

噴火が発生して梓川がせき止められてから山麓に泥流が押し寄せるまでの時間が短いことについて、噴火前日(6月5日)には小噴火が発生し、下堀沢沿いを流れ下った泥流によって梓川がせき止められて小さな湖がすでに作られており、6日の噴火ではこれが決壊したのではないか、という指摘もあります(田中,1930)。

また泥水には焼岳の噴火に起因する硫化物が多量に含まれていたため、水田が沈殿物に覆われるなどの影響もありました。

〇地震・地鳴り(鳴動)

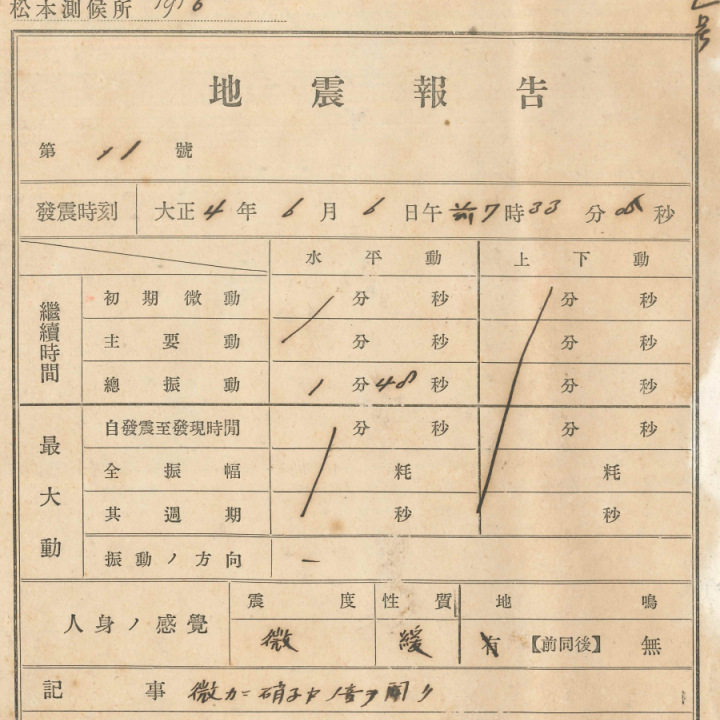

1915年6月6日07時33分の地震報告原簿 1915年6月6日07時33分の地震報告原簿(松本測候所) |

6月6日午前7時35分の噴火に先立ち、上高地付近では朝7時頃から約30分間にわたり、大きな地鳴り(鳴動)をともなう地震が起こりました。地震は激しさを増しながら断続的に続き、中央気象台(現在の気象庁)の報告によると大きな地震が3回、小さな地震が7回ほど発生しました(中央気象台,1915)。 |

〇噴石

噴火にともない大きな噴石の飛散もありました。噴火口の周囲の上高地国有林では、噴石により大木が打ち裂かれたり、直径1~4尺(1尺は約30cm)もある巨岩が落下し、地表面から数尺の深さまで撃ち込まれたりした痕跡が無数に確認されました。遠いものでは1里(約4km)先まで飛散した噴石もありました。

〇降灰

噴火にともなう降灰もあり、周囲一帯の樹木はあたかも鼠色の雪が降った様になりました。上高地周辺では数cm、多い所では4寸(約12cm)ほどの降灰がありました。周囲の木々の枝葉は火山灰に覆われて天ぷら状に固まり、その重みで垂れ下がる光景が広がりました。降灰は10日間にわたって断続的に続きました。

南・北安曇郡、東筑摩郡などでも降灰があり、養蚕用の桑畑が鼠色になるなどの影響がありました。雨ですぐに洗い流されたこともあり、幸いにも大きな被害は生じなかったようです。山麓には鼻を衝くような硫黄の臭気も漂いました。

〇空振

南・北安曇郡、東筑摩郡では噴火の衝撃にともなう空振(急激な気圧変動)もありました。遠雷に似たような音響があり室内ガラス戸ががたがた震動するなどの現象も報告されています(松本測候所,1923)。

気象官署がとった措置

松本測候所は6月6日午前7時33分に有感地震を観測した後、午前7時50分頃には松本盆地西方のアルプス連山から噴煙が立ち上るのを確認しました。焼岳が爆発したものと判断して直ちに電報で周辺の役場へ噴火の照会をし、焼岳付近では爆発の音響を聞き降灰を目にしたことを確認しました(松本測候所,1915)。同測候所では管内各地における降灰の有無を調査したほか、翌日直ちに技手を現地調査へ派遣しました。また、7月上旬には震災予防調査会幹事の大森房吉理学博士をはじめとする現地調査団に、長野測候所の西澤順作所長、松本測候所の柳澤巌所長も同行しました(松本測候所,1923)。

なお、この噴火の4年前の明治44(1911)年8月26日、浅間山の湯の平(現在の小諸市)に日本で最初の火山観測所が設置されましたが、この観測所の建設を長野県へ強く働きかけたのが大森房吉博士、西澤順作長野測候所長の両氏でもありました(気象庁浅間山火山防災連絡事務所「浅間山の観測の歴史」)。この浅間火山観測所が設置された8月26日は、令和6(2024)年から「火山防災の日」として定められています。

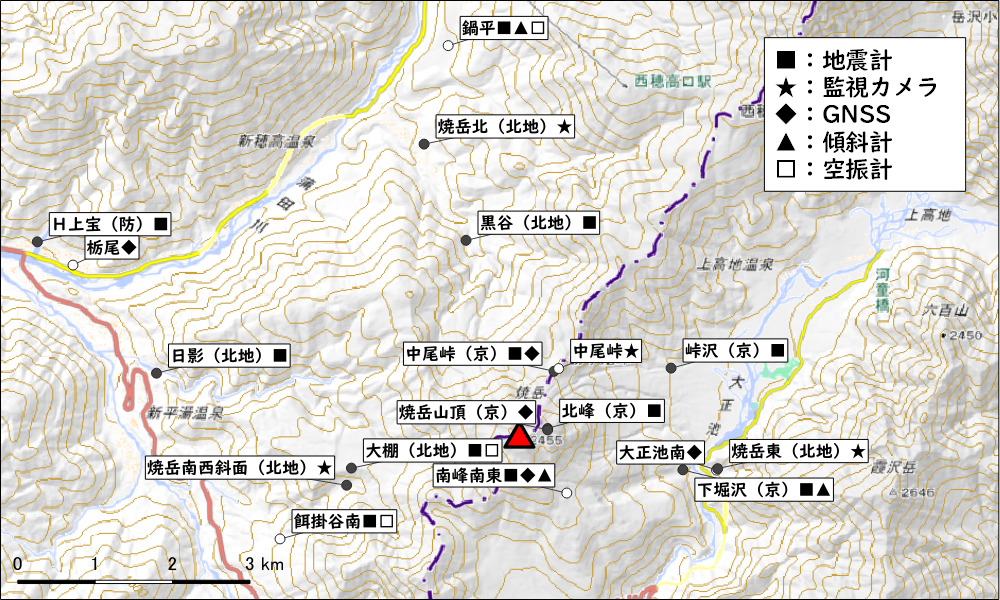

焼岳の火山監視体制と火山情報

焼岳では松本測候所が大正元(1912)年と大正2(1913)年に一時的に上高地に地震計を設置し、近代的な火山観測を始めたばかりでした。現在、焼岳の周囲には気象庁や他の機関によって、地震計、傾斜計、空振計、GNSS観測装置、監視カメラなど多くの観測機器が設置されています。気象庁は焼岳の噴火の前兆現象を捉えるべく、山頂付近の火山性地震、噴気孔から上る噴気の高さ、地熱域の分布、山体の地殻変動などを24時間体制で観測しています。

焼岳の火山活動に変化が見られた場合、気象庁は火山の状況に関する解説情報を発表して注意喚起を行います。また、火口周辺、さらには居住地域に危険を及ぼすような噴火が予想される場合には、噴火警戒レベル(警戒が必要な範囲ととるべき防災対応の指標)を付して噴火警報を発表します(大正池を形成した大正4(1915)年の噴火は、噴火警戒レベル3(入山規制)相当の現象と位置付けています)。噴火にともなって発生する火砕流や大きな噴石の飛散は、噴火してから避難する時間的な猶予がほとんどない現象であるため、噴火警報や避難計画に従って事前に避難する必要があります。

規模の大きな噴火が発生して噴火警戒レベルの引上げや警戒範囲の拡大が必要な場合には、登山者や周辺の住民に対して即座に身を守る行動を取っていただくよう、直ちに噴火速報を発表します。また噴火発生後には、どこにどれだけの量の火山灰が降るか降灰予報を発表します。噴火が発生していなくても活動が活発な場合(噴火警戒レベル2以上を発表している場合)には、噴火が発生した場合の降灰範囲を定期的(3時間毎)に発表します。

焼岳では昭和38(1963)年以降噴火は発生していませんが、現在も山頂付近では微小な地震活動が継続し、緩やかな山体の膨張を示すと考えられる地殻の変化も続いているなど、中長期的に火山活動は高まってきています。引き続き今後の火山活動の推移に注意が必要です。焼岳の最新の火山状況や火山情報は気象庁ページで確認することができますので、焼岳に登山される方はご確認ください。また長野地方気象台では、県内の火山へ登山される方向けに火山の情報や気象情報の入手方法等をまとめた「火山への登山のしおり(長野県版)」を作成していますので、あわせてご活用ください。

|

|

参考資料・出典

- 長野県,1909,浅間山噴火記録及焼岳踏査報告書

- 信濃毎日新聞社,信濃毎日新聞記事(1915年6・7月)

- 読売新聞社,読売新聞記事(1915年6月7日)

- 中央気象台,1915,気象要覧第187号

- 松本測候所,1915,焼岳の爆発,大日本気象学会気象集誌第34集第7号

- 藤島信太郎,1916,焼岳噴火ニ因ル国有林被害概報,大日本山林会報第399号

- 松本測候所,1923,続焼岳調査報告

- 田中阿歌麿,1930,日本北アルプス湖沼の研究,信濃教育会北安曇部会

- 気象庁,2013,日本活火山総覧(第4版)50 焼岳

- 及川輝樹,2015,水蒸気噴火で発生する低温火砕流‐焼岳大正池噴火(1915)とその類例‐,日本地球惑星科学連合2015年大会

- クライマーズ・ブック刊行会,2016,ウェストンが残したクライマーズ・ブック,信濃毎日新聞社

- 及川輝樹・山田久美,2020,日本の火山に登る 火山学者が教えるおもしろさ,山と渓谷社