熊谷地方気象台 防災担当

・電話 : 048-521-5858(平日8:30~17:15)

・住所 : 〒360-0814 埼玉県熊谷市桜町1-6-10

1931年(昭和6年)9月21日11時19分に発生した地震により県内の広い範囲で震度5程度の揺れとなり、埼玉県中部・北部の荒川・利根川沿いの地盤の軟らかい地域を中心に死者11名などの被害が発生しました。埼玉県における人的被害数としては1923年大正関東地震に次ぐ記録となります。また、地下水や土砂の噴出(液状化現象)、地すべりも多く発生しました。

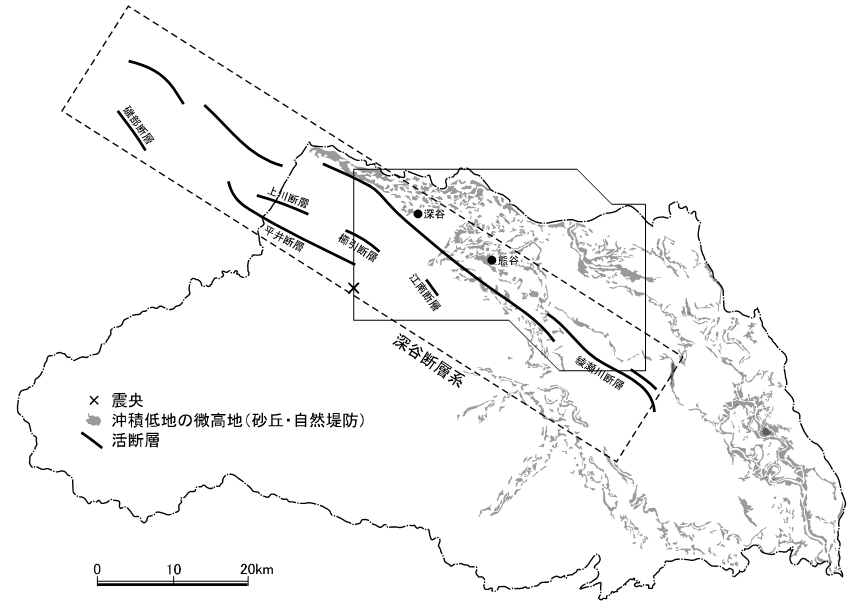

この地震は(深谷断層帯と綾瀬川断層帯から構成される)関東平野北西縁断層帯付近で発生した「内陸の浅い地震」となります。

| 発生日時(※1) | 1931年(昭和6年)9月21日 午前11時19分 |

|---|---|

| 発生場所(※1) | 震央地名:埼玉県北部(現埼玉県深谷市付近) 深さ:3km |

| 規模(マグニチュード) | 6.9 |

| 最大震度 | 5(※2) |

※1 地震発生時刻や発生場所は気象庁震度データベース(気象庁カタログ)掲載の値を使用しています。

※2 当時体感で観測した最大震度は「5(強震)」ですが、被害状況調査によると現在の鴻巣市、深谷市、本庄市の一部地域では「6(烈震)」相当の揺れがあったと推定されています。

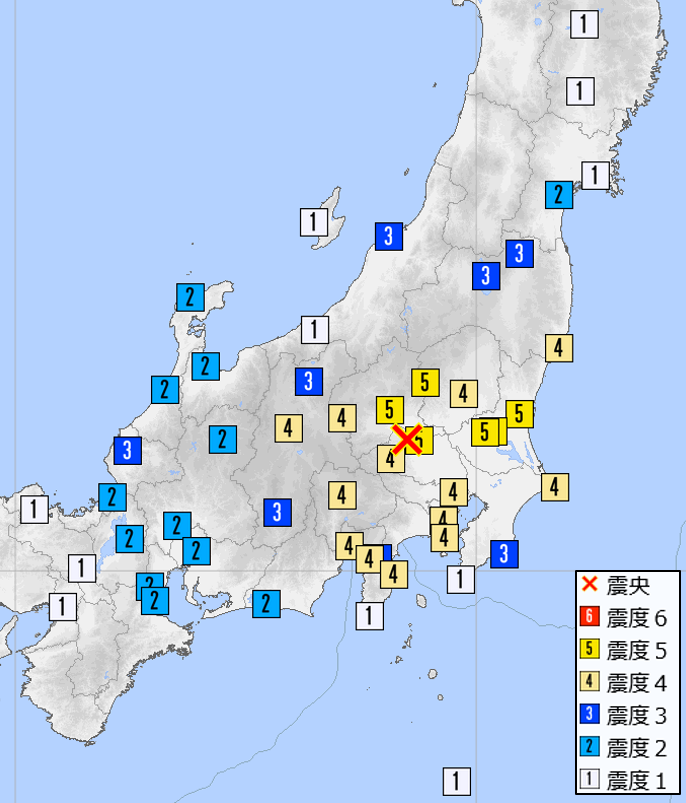

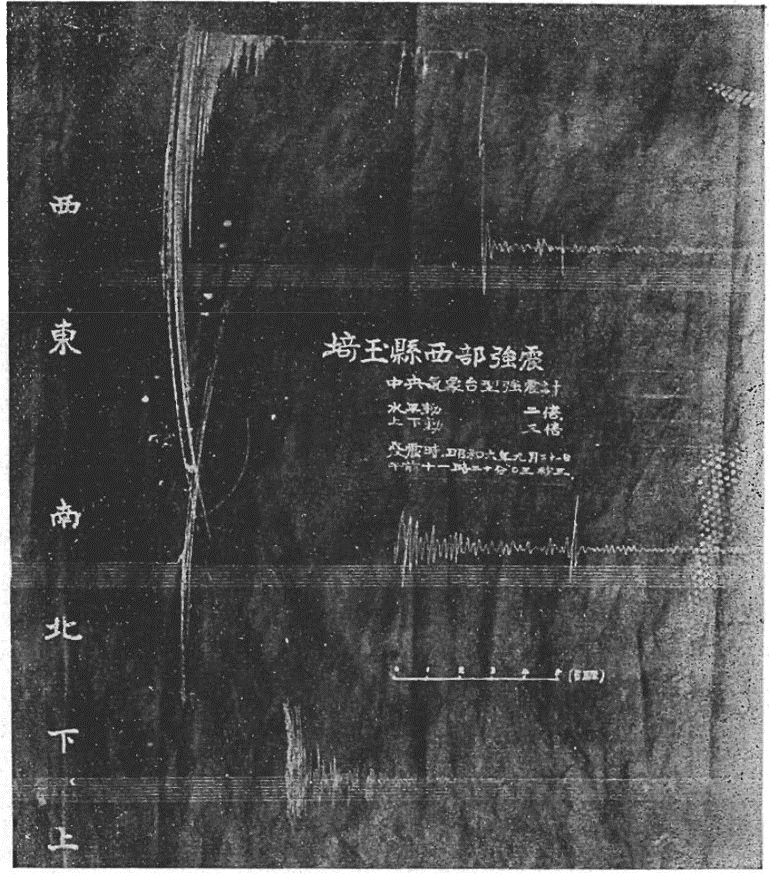

震度分布は図1の通りです。東北地方から近畿地方までの広い範囲で揺れを観測しました(震度階級は当時のもの。震度5は現在の震度5弱~5強に相当)。図2は熊谷測候所(当時)で観測した地震波形です。途中で振り切れてしまっており、地震の揺れの強さを物語っています。

|

|

|

図1 震度分布図 (図をクリックすると気象庁震度データベースの画面が表示されます) |

図2 熊谷測候所で観測した地震波形(西埼玉強震報告より) 地震による強い揺れで振り切れてしまっている |

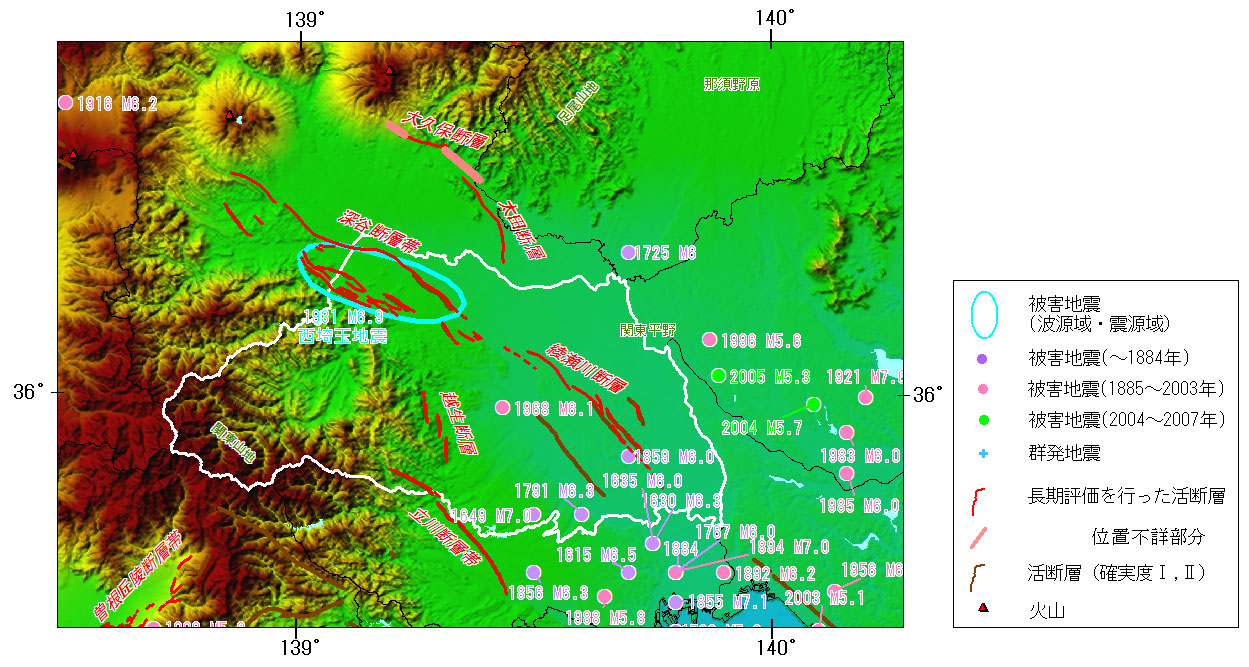

萩原、村田、田島、長沢、井筒屋、大久保(1986)によると、この地震は関東平野北西縁断層帯で発生した(深谷断層系の一部が活動して生じた)可能性が指摘されていますが、地震調査委員会においては少なくともこの断層帯の固有規模の地震(断層帯で周期的に発生する、その断層帯における最大規模の地震)ではないと考えられています。

図3 埼玉県とその周辺の主な被害地震

地震調査研究推進本部「埼玉県の地震活動の特徴」より引用

過去に埼玉県に大きな被害を及ぼした地震としては、西埼玉地震のように陸域で発生する地震の他に、主に相模湾から房総半島南東沖にかけて陸のプレートとフィリピン海プレートの境界付近で発生する地震(1923年大正関東地震)や、太平洋プレートと陸のプレートの境界付近で発生する地震(2011年東北地方太平洋沖地震)があります。いずれのタイプについても、過去繰り返し大きな地震が発生しているという特徴があります。

参考:関東地方で起きる地震の特徴(気象庁ホームページ:「関東大震災から100年」特設サイト)

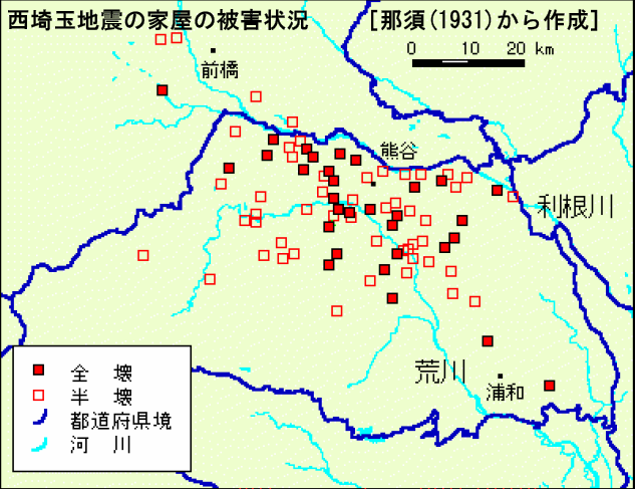

被害状況は表1の通りです。埼玉県内では死者11名、負傷者114名、住家全壊63棟、住家半壊123棟などの被害が発生しました。

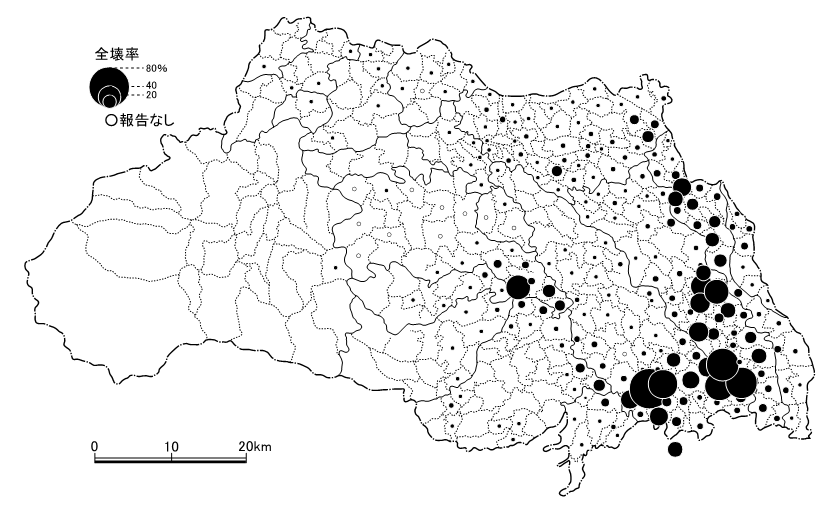

被害は県中部・北部の荒川・利根川沿いの地盤の軟らかい地域(沖積平野)で大きくなっています(図4)。

表1 被害状況一覧 「日本被害地震総覧」より引用(*は焼失1含む)

| 県名 | 死者数 | 負傷者数 | 住家 | 非住家 | 煙突 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全壊 | 半壊 | 全壊 | 半壊 | 倒壊 | |||

| 埼玉 | 11 | 114 | 63 | 123 | 109 | 157 | 84 |

| 茨城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2* | 1 | 1 |

| 群馬 | 5 | 30 | 13 | 1 | 20 | 3 | 48 |

| 東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 計 | 16 | 146 | 76 | 124 | 131 | 161 | 133 |

図4 家屋の被害状況分布図

地震調査研究推進本部「日本の地震活動― 被害地震から見た地域別の特徴 ― <第2版>」より引用

石田、門村、田村、高橋(2005)では、西埼玉地震と大正関東地震それぞれの家屋全壊率(図5と図6)の調査が行われており、被害の分布状況を比較してみると、「河川流路沿い低地の細粒堆積物からなる軟弱地盤地域での被害が大きく、台地上では被害が小さいことなどいくつかの共通点がある」ことが分かりました。

また、西埼玉地震の被害発生状況については、「荒川扇状地周辺(図5)では、扇端付近(旧吹上村など)や利根川沿いの低地で被害が大きいが、櫛引台地や江南台地では、震央に近いにもかかわらず、被害は小さい。新期扇状地(旧熊谷町など)はその中間である」ことも判明しています(石田ほか 2005)。

|

|

| 図5 1931年西埼玉地震による埼玉県内町村別家屋全壊率分布図 | 図6 1923年大正関東地震による埼玉県内町村別家屋全壊率分布図 |

| 「1931年西埼玉地震による災害 -荒川扇状地周辺の被害状況とその要因-」より引用 | |

「液状化現象」とは、海岸や河口付近、埋立地、扇状地などの砂を多く含む地盤で地下水位が高いところに、震度5以上程度の強い地震の揺れが加わると液体状になる現象のことです。砂の粒子が地下水の中に浮かんだ状態になり、水や砂を吹き上げたりします。液状化による被害には、地盤沈下による建築物の倒壊や傾斜、噴砂による被害、上下水道など地下埋設物の損壊など多岐にわたります。

参考:液状化現象(地震調査研究推進本部 用語集)

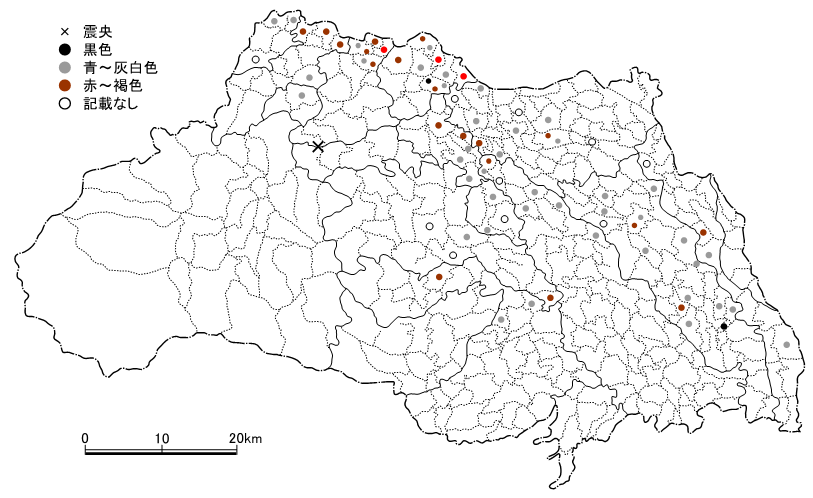

図7と図8を比較すると、液状化の発生域と液状化現象が生じやすい砂丘・自然堤防などの微高地の分布域との対応がよく(石田ほか 2005)、家屋の被害が確認された地域とも対応しております。被害が震央から近い範囲で小さく、震央から離れたところで大きいのは、液状化が発生しやすい地形・地盤等が影響したと考えられます。

|

|

| 図7 1931年西埼玉地震により液状化現象が発生した埼玉県内の町村 | 図8 埼玉県内の荒川・利根川水系低地に分布する微高地と深谷断層系 |

| 「1931年西埼玉地震による災害 -荒川扇状地周辺の被害状況とその要因-」より引用(図8は気象台で一部改変) | |

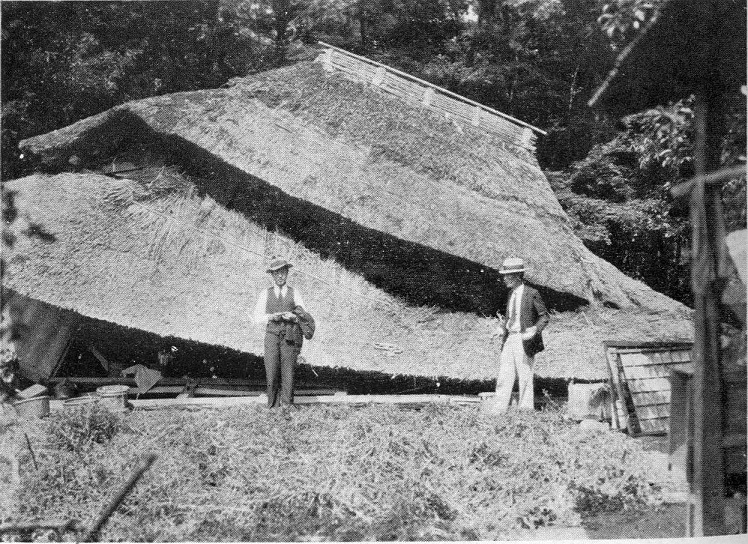

当時の熊谷測候所職員などが現地調査を行った際に撮影した被害写真です(西埼玉強震報告より)。

|

|

|

より多くの写真はこちらに掲載しております。 ▶西埼玉地震被害写真集

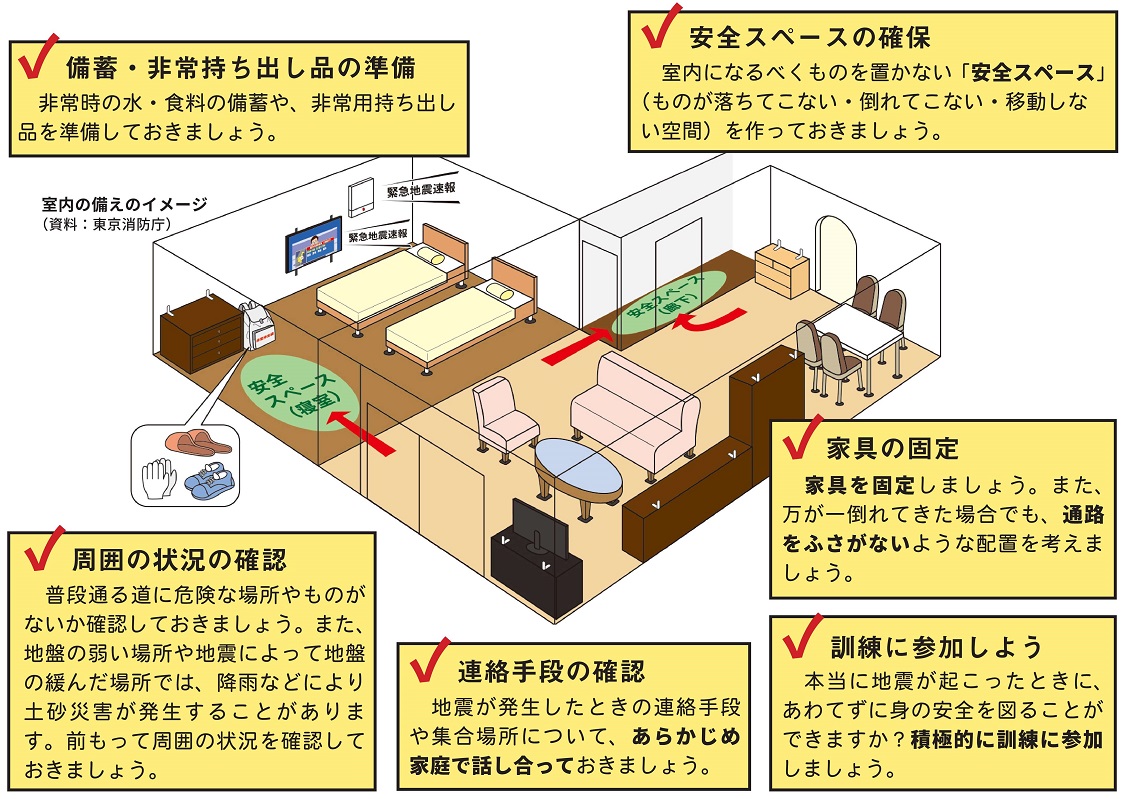

地震の揺れは突然襲ってきます。いつ揺れに見舞われても身を守ることができるように、屋内・屋外問わず周囲の状況や避難経路を確認しておくなど日頃の備えが大切です。具体的には建物の耐震補強、家具の固定、水や食料等の備蓄、避難場所の確認などがあります。

自分の住んでいる地域の過去の地震やその被害を知り、自宅や学校・職場など普段の自分の行動をイメージしてどのような危険が起こりうるか、家族と相談しながら考えてみましょう。

日頃からの備えの例 (気象庁ホームページより)

緊急地震速報は、強い揺れが来ることを事前にお知らせして、自らの身の安全を守ることなどに役立てていただくための情報です。緊急地震速報を見聞きしたり強い揺れを感じたら、大きな家具や窓ガラス、ブロック塀や崖などから離れ、強い揺れが続いている間は身の安全を図りましょう。慌てて戸外に飛び出したり、無理に火を消しに行くことは危険です。

揺れが収まったら、火災の発生を防ぐため火を消したり電気のブレーカーを止め、周りの状況を良く確認してより安全な場所に避難しましょう。

参考:行動の具体例(気象庁ホームページ「緊急地震速報を見聞きしたときは」)

なお、陸域の浅い地震などで震源に近い地域では、緊急地震速報より先に強い揺れが到達することがあるなど、技術的な限界があります。

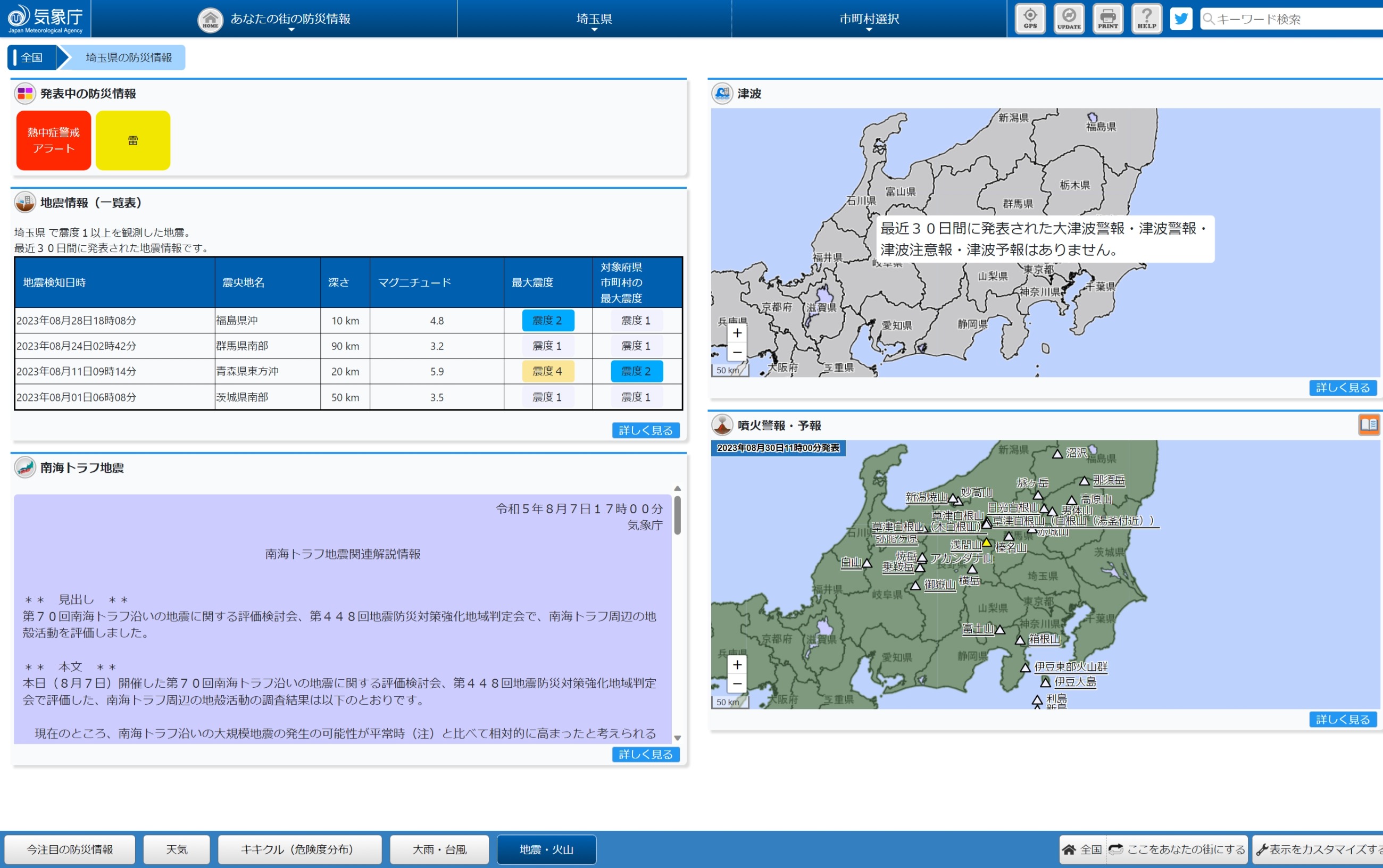

気象庁は、ホームページやSNSを通じて地震情報に関する情報以外にも天気予報や気象警報・注意報などの気象情報を発信しており、ホームページでは最新の情報を確認することができます。これらの情報を、地震への対応や行動を検討する際に活用してください。

|

気象庁防災情報(埼玉県版)のページ ページ下段にあるボタンをクリックすることで、「地震・火山」以外にも「天気」や「キキクル(危険度分布)」を表示したり、ページ上段で目的の都道府県や市町村向け表示に切り替えることが可能です。 |

熊谷地方気象台 防災担当

・電話 : 048-521-5858(平日8:30~17:15)

・住所 : 〒360-0814 埼玉県熊谷市桜町1-6-10

※ お天気に関するお問い合わせには対応しておりません。

気象情報自動応答装置へお掛けください。03-5422-1018