令和2年3月2日発表

気象庁地球環境・海洋部

診断(2019年)

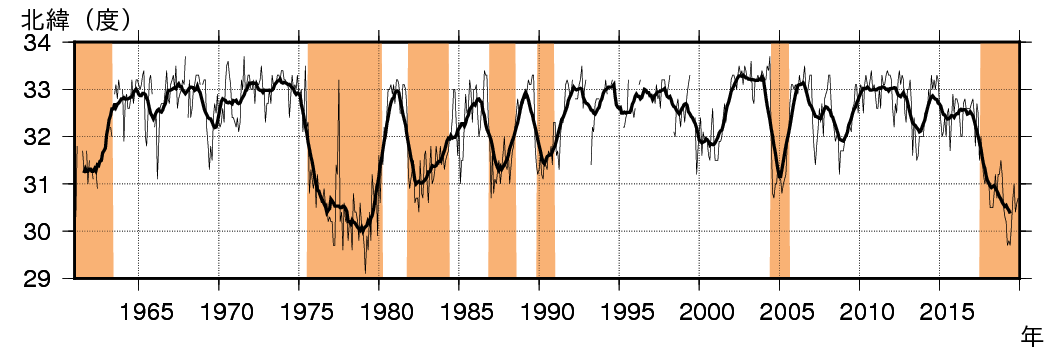

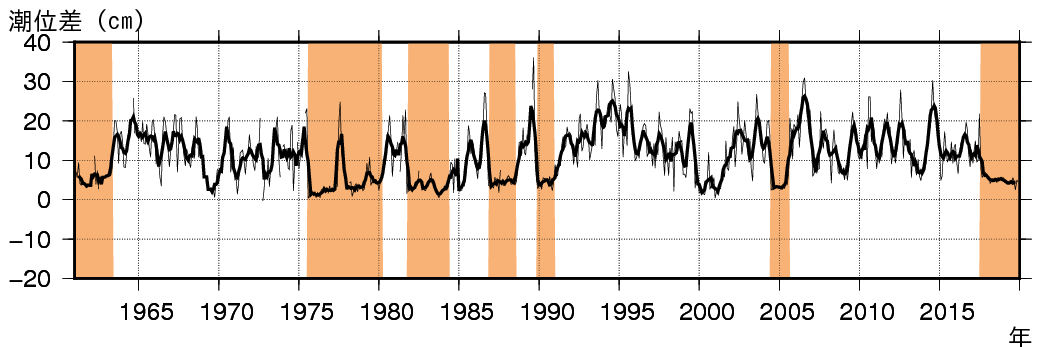

- 1970年代後半から1990年代初めまでは、黒潮大蛇行が頻繁に発生していました。それ以降は2004年7月~2005年8月を除き、非大蛇行の状態が続いていました。

- 2017年には、12年ぶりに黒潮大蛇行が発生し、2018年、2019年と大蛇行の状態が継続しました。継続年月は2年5か月となり、1965年以降では第3番目に長い期間の大蛇行となりました。

|

上図:東海沖における黒潮流路の最南下緯度の経年変動(1961年1月~2019年12月) 東海沖における黒潮流路の月ごとの最南下緯度を細線で、13か月移動平均値を太線で示しています。オレンジ色は黒潮大蛇行の期間を表しています。東海沖(東経136度~140度)で黒潮が北緯32度より南まで南下した状態で安定していることが黒潮大蛇行の判定の目安になります(下記「黒潮大蛇行とその判定基準について」を参照)。 左図:黒潮の典型的流路(1:非大蛇行接岸流路 2:非大蛇行離岸流路 3:大蛇行流路) |

|

上図:串本と浦神の潮位差(串本の潮位から浦神の潮位を引いたもの)の経年変動(1961年1月~2019年12月) 串本と浦神の月ごとの潮位差を細線で、5か月移動平均値を太線で示しています。オレンジ色は黒潮大蛇行の期間を表しています。潮位差が小さい値に安定していることは潮岬で黒潮が離岸していることを示し、黒潮大蛇行を判定する目安になります(下記「黒潮大蛇行とその判定基準について」を参照)。 |

解説

長期変動

黒潮は、1960年代半ばから1970年代半ばまで、非大蛇行の状態でした。それ以降1990年代初めまでは黒潮大蛇行が頻繁に発生していました。その後、非大蛇行の状態が2004年前半まで続いていましたが、2004年7月~2005年8月に大蛇行が発生しました。 その後再び非大蛇行の状態が続いていましたが、2017年8月に大蛇行が発生し、2018年、2019年と大蛇行の状態が継続しました。継続年月は2年5か月となり、1965年以降では第3番目に長い期間の大蛇行となりました。

2019年

2019年は、黒潮大蛇行が継続しました。 2019年の黒潮は、年を通して潮岬では離岸し、東海沖では北緯32度より南まで南下して流れていました。東海沖の最南緯度は、4~6月に北緯29.7~29.8度となり、北緯30度より南に位置していました。

伊豆諸島付近では、8月中旬、9月上・中旬に三宅島と八丈島の間を流れていましたが、それ以外の期間は三宅島付近を流れていました。

九州の東から四国沖では、黒潮は7月上旬に都井岬で大きく離岸し、その後9月上旬にかけて徐々に四国沖でも大きく離岸して流れるようになりました。このような流れをもたらしたじょう乱は、9月中旬から下旬にかけて、潮岬から東海沖へ東進しました。

なお、黒潮流路の短い周期の変動や最新の状況は、 日本近海の海流(月概況)をご覧ください。

黒潮大蛇行とその判定基準について

本州南方を流れる黒潮の流路には、大きく分けて2種類の安定したパターンがあります。一方は、東海沖で南へ大きく蛇行して流れる 「大蛇行流路」、他方は、四国・本州南岸にほぼ沿って流れる「非大蛇行流路」と呼ばれているものです。 「非大蛇行流路」はさらに、東海沖をほぼ東に直進し八丈島の北を通過する「非大蛇行接岸流路」と、伊豆諸島近海で南に小さく蛇行して八丈島の南を通過する「非大蛇行離岸流路」に分けられます。「大蛇行流路」を「黒潮大蛇行」と呼んでいます。

黒潮大蛇行を判定する基準として、以下の2つの条件を設定しています。

(1)潮岬で黒潮が離岸している(串本と浦神の潮位差が小さい値に安定していることで判定) (海水温・海流の知識:黒潮「串本と浦神の潮位差」参照)。

(2)東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より安定して南に位置している (海水温・海流の知識:黒潮「黒潮大蛇行とは」参照)。

この基準によると、1965年以降の黒潮大蛇行の期間は、以下のようになります。

- 1975年8月から1980年3月まで

- 1981年11月から1984年5月まで

- 1986年12月から1988年7月まで

- 1989年12月から1990年12月まで

- 2004年7月から2005年8月まで

- 2017年8月から