|

|

ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の現業班員です。

昨年4月に気象庁に入庁し、早いことに1年が経とうとしています。私の担当する主な業務は、観測データの品質管理や観測測器の点検、予報官の補助などを行っています。

さて、今回は1月ということもあり、冬本番の時期になってきましたので、冬から春先にかけて特に起きやすい現象である「乾燥」と火事の関係について、お話していきます。

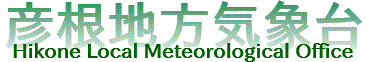

冬から春先にかけて、火事のニュースや街中を駆ける消防車を見かけたり、消防車のサイレンを聞くことが多くなると感じる方も少なくないと思います。なぜ、冬になると火事が起きやすくなるのでしょうか。

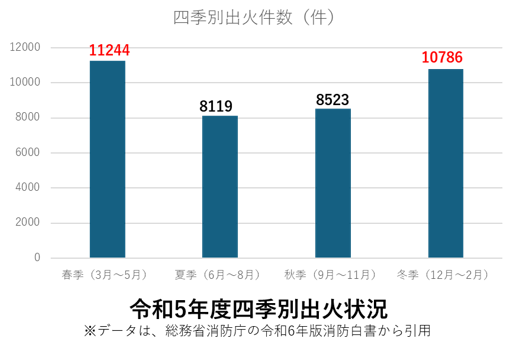

実は、空気中の水蒸気量が大きく関わってくるのです。空気中の水蒸気の最大量は、温度によって変わります。気温が高い日には、空気は水蒸気量を多く含むことができますが、気温が低い日には空気中の水蒸気量が少なくなるので、空気が乾燥します。このため、冬場には紙や布、木材といった身の回りの可燃物に含まれる水分が空気中に奪われて非常に燃えやすい状態となり、ほんの小さな火種でも一気に火が燃え広がりやすくなります。特に強風を伴う乾燥した日は、風によって屋外の火災があっという間に延焼する危険性が高まるので、さらに火災への注意が必要です。

気象庁では、市町ごとに一定の条件を満たすと「乾燥注意報」という気象情報を発表しています。木材の乾燥の程度を表す指標として用いられ、過去の数日間の湿度を考慮して計算される実効湿度と相対湿度が1日のうちに一番小さい値で表される最小湿度によって、火災の予防上注意を必要とする場合に発表します。そのため、皆様のお住まいの市町に「乾燥注意報」が発表されていましたら、身の回りの火の元にいつも以上に気を付けてください。

火事を防ぐために、どのようなことをしたらよいでしょうか。決して特別なことをする必要はありません。例えば、暖房器具の周囲の整理をする、火をつけたままコンロのそばから離れない、屋外での火の取り扱いに注意するなど日頃から意識をすれば容易にできることです。そして、加湿などで室内の環境を整えることも間接的な対策になります。乾燥している日は、屋内または屋外にいるときも小さな火種が大きな火事に繋がる可能性がありますので、火の取り扱いには十分に留意してください。

また、空気が乾燥すると、インフルエンザなどの感染症も流行しますので、手洗いうがいなど感染症対策を行い、お身体にお気をつけ下さい。

令和8年1月

彦根地方気象台

現業班員

彦根地方気象台のコラム(過去分)

おおむね1年分を掲載予定です。

- 令和7年12月「生物季節観測について」

- 令和7年10月「伊吹山測候所勤務の思い出」

- 令和7年9月「土砂災害警戒情報について」

- 令和7年8月「地震について」

- 令和7年7月「地球温暖化について」

- 令和7年6月「熱中症に注意!!」

- 令和7年5月「地球の磁場(地磁気)について」

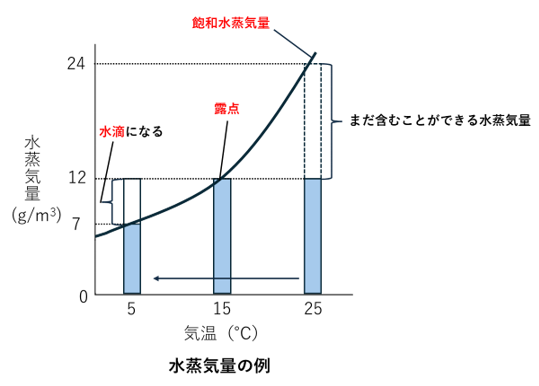

地球磁気圏の構造模式図(出典:気象庁地磁気観測所ホームページ) ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の現業班員です。観測測器の点検や観測データの確認を行っています。

今回は地球の磁場(地磁気)についてお話したいと思います。方位磁石がおおよそ北を向くことから分かるように地球には磁場があります。この磁場を「地磁気」と呼んでいます。この地磁気は大まかに見て北極付近にS極、南極付近にN極があるような磁場です。気象庁では柿岡(茨城県)に本所、女満別(北海道)、鹿屋(鹿児島県)に観測施設、父島(東京都)に観測点を置き、地磁気を観測しています。

宇宙空間に広がった地磁気は、太陽から放出された高エネルギー粒子の流れ(太陽風)の影響を受け、太陽と逆側に吹き流されたような形をしています(図)。この地磁気が支配する領域を磁気圏(図の薄緑色の領域)といい、地球は磁気圏を持つことで高エネルギー粒子から直接さらされずに守られています。しかし、太陽表面での爆発現象(太陽フレア)が発生すると、それまでの太陽風より強い圧力がかかり、磁気圏が押しつぶされ、太陽風のエネルギーが地球の近くまで到達します。太陽フレアによって放出された高エネルギー粒子が地球に到達して地磁気が顕著に乱れた場合を磁気嵐と呼んでいます。

磁気嵐が発生すると停電や通信障害を起こしたり、普段オーロラが観測されない低緯度の地域でもオーロラが観測されたりすることがあります。1989年3月の大磁気嵐の時にはカナダのケベック州で大規模な停電が発生しました。また、2024年5月11日の磁気嵐では大規模な現象となり北海道から兵庫県にかけ低緯度の地域でもオーロラが観測されました。気象庁では2024年5月11日に地磁気の大きな乱れが観測されていることについての報道発表を行いました(https://www.jma.go.jp/jma/press/2405/11a/20240511_chijiki.html)。

この地磁気に影響を及ぼす太陽フレアの発生数は太陽活動に大きく影響を受けているのですが、この活動は約11年周期で極大(活発)と極小(静穏)を繰り返しています。極大期には太陽表面の黒点が多く発生し、この黒点付近で太陽フレアが発生するそうです。今周期の極大期は今年(2025年)到達すると予想されています。太陽活動を含む最新の宇宙天気情報は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)のホームページ(https://swc.nict.go.jp/)、最新の地磁気の観測状況は気象庁地磁気観測所のホームページ(https://www.kakioka-jma.go.jp/index.html)から確認できますので、ご興味がありましたらのぞいてみてください。

出典

https://www.kakioka-jma.go.jp/knowledge/mg_bg.html

https://www.kakioka-jma.go.jp/knowledge/qanda.html

令和7年5月

彦根地方気象台

現業班員

- 令和7年4月「さくらの開花予想」

開花日の標本木(2025/04/04) 満開日の標本木(2025/04/09) ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の入場です。昨年の10月に採用され、早くも入庁して半年が経ちました。現在は主に観測・測器の業務を担当しながら、予報業務に関する知識の習得に励んでいます。

さて、今回は4月ということでさくらに関して取り上げます。気象台では、生物季節観測業務としてさくらの観測を行っています。各気象台では標本木という観測の対象となる木を決めており、その標本木で5~6輪の花が開いた状態となった最初の日をさくらの開花日、標本木で約80%以上の蕾が開いた状態となった最初の日をさくらの満開日としています。彦根地方気象台の標本木(そめいよしの)は敷地内にあり、1953年から観測を行っています。今年の彦根地方気象台では、さくら(そめいよしの)の開花を4月4日(平年より3日遅い)、満開を4月9日(平年より1日遅い)に観測し、近畿地方にある気象台の中ではさくら(そめいよしの)の開花・満開が共に最も遅い官署となりました。

さくらは前年の夏ごろに翌春咲く花のもととなる花芽を形成し、休眠状態に入ります。秋から冬にかけて低温にある一定期間さらされると、休眠状態から覚めます。このあとに春先の気温の上昇に合わせて花芽が発育し、開花に至ります。このため、さくらの開花は春先の気温と密接な関係があります。

ところで簡易的なさくらの開花予想の手法として、「600 度の法則」と「400 度の法則」という手法があるのをご存じでしょうか。「600 度の法則」は、2月1日からの日最高気温を足し合わせていって 600 度を越えた日にさくらが開花するというものです。「400 度の法則」は、2月1日からの日平均気温を足し合わせていって 400 度を越えた日にさくらが開花するというものです。

実際に過去3年間の彦根で計算してみました。一昨年は開花日が3月23日で、「600 度の法則」と「400 度の法則」で求まった開花日がそれぞれ3月24日、3月26日でした。昨年は開花日が4月2日で、「600 度の法則」と「400 度の法則」で求まった開花日が共に3月30日でした。そして今年は開花日が4月4日で、「600 度の法則」と「400 度の法則」で求まった開花日がそれぞれ4月2日、4月6日でした。調べた範囲内ではありますが、実際の開花と3日以内の誤差に収まっており、この簡易的な計算がおおよそ合っていることが分かります。誰でも簡単に予想できますので、興味があればぜひやってみて下さい。ただし、これらの法則は開花直前に強い寒気に見舞われる等の影響で大きくずれることがありますので、あくまで一つの目安と思って頂ければと思います。

※なお気象庁は2009年まで開花予想を行っていましたが、現在は行っていません。

令和7年4月

彦根地方気象台

入場

- 令和7年3月「扇状地という地形について」

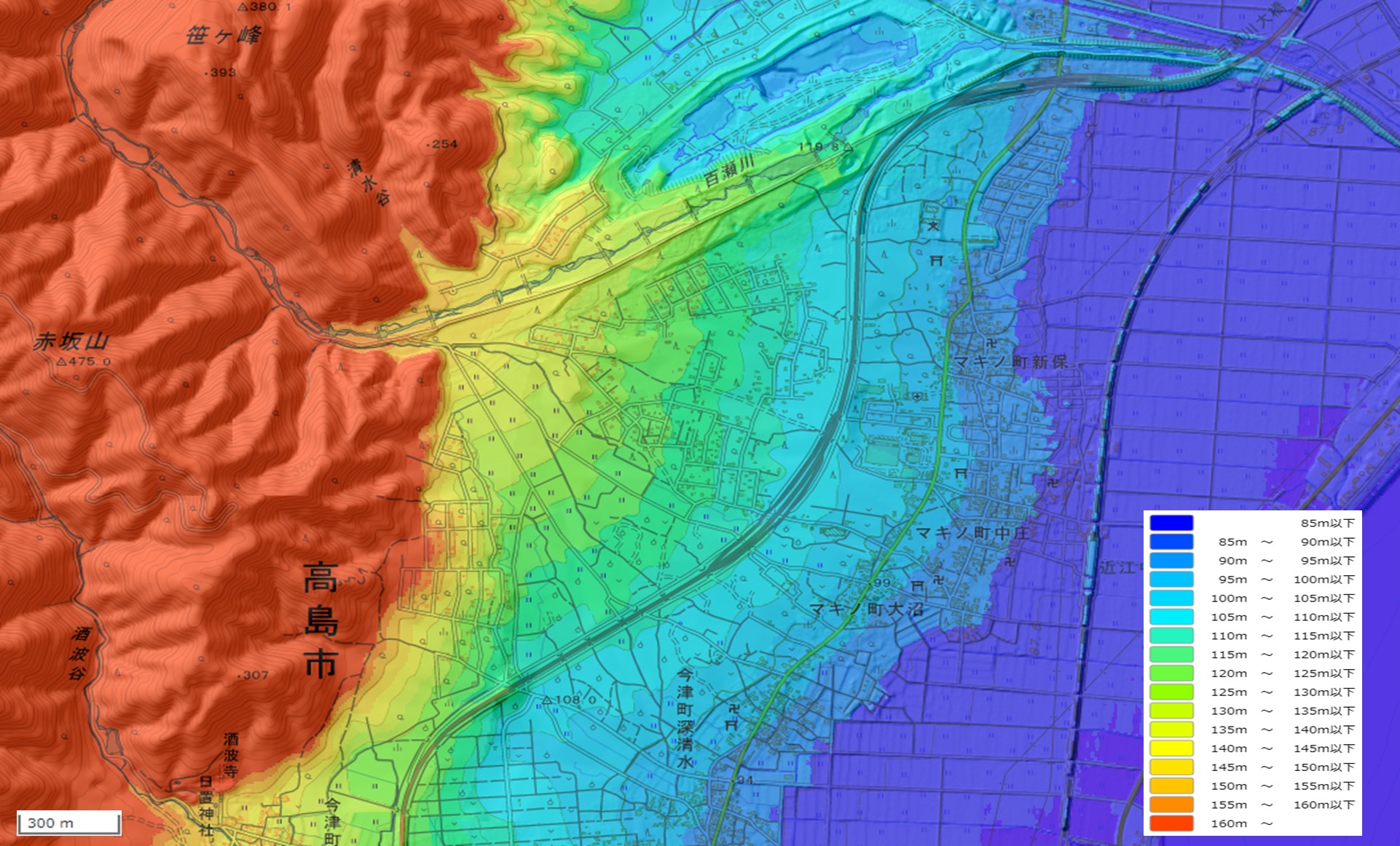

百瀬川扇状地(地理院地図より作成)

百瀬川扇状地の範囲(赤枠線)(地図は地理院地図より引用) ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の上田です。昨年4月に雄大な琵琶湖を望むこの彦根地方気象台に着任し、早いもので1年間お世話になっています。私の業務は主に観測・測器に関する仕事で、データの品質管理や予報官の補助などを行っています。

私は、学生の頃に「扇状地」と呼ばれる地形について研究を行っていたことがあります。扇状地は、洪水など土砂災害が何度も繰り返されることで成り立った地形です。学術的には、“山地の集水域から発する河川によってもたらされた礫や砂などの岩屑が山麓部に半円錐形状に堆積することでできた地形”として定義される地形を言い、滋賀県にも大規模なものが10~20個程度存在しています。

高島市にある百瀬川扇状地を例にしました。社会科で習うような知識がこの図の中にもいくつか含まれており、扇端と呼ばれる扇状地の末端付近には県道335号線が走り、集落が立地しており、大昔は、伏流してきた川の水の湧水地であったことがわかります。国道303号線が通るあたりは扇状地の中央付近ということで、扇央という部分になります。この辺りには地図を見ると果樹園が立地しているのも見て取れ、これは水はけのよい地形であることも表します。最後に川の山地の出口付近を扇頂といいます。そして、百瀬川は中流域まで天井川となっており、扇状地の特徴をよくつかめる良い例だと思います。

最近では治水技術が大幅に向上し、河川の洪水なども少なくなってきました。それでもなお、想定を超えるような水害が発生しないとは言い切れません。扇状地の大きさは、ひとたび洪水が起これば大きな被害が出るよと自然が示している指標でもあります。普段から水害に対する意識も働かせたいものです。

令和7年3月

彦根地方気象台

上田

- 令和7年2月「「リスクコミュニケーション」ご存じですか?」

彦根地方気象台 リスクコミュニケーション推進官 小野 善史です。

気象台にリスクコミュニケーションを推進する専門職が令和6年4月から配置されています。

ところで、「リスクマネージメント」や「リスクコミュニケーション」と呼ばれる取組はご存じでしょうか?今回のコラムでは、これらについて簡単に説明し効果についての意見を述べたいと思います。

自然災害に対する対応でこれらをあてはめて整理すると、「リスクマネージメント」とは、様々な危機や危険性、脆弱性を事前に洗い出しそれらを適切に管理、把握することです。近年では、気候変動による影響も加わり極端な大雨・大雪・高温などの現象が増加しており、更に、毎年ように日本のどこかで大きな地震による被害なども発生しています。これらのリスクに効果的に対応するためには、「リスクマネージメント」を適切に実施、それらへの対応方法を考慮し対応準備をしておくことが重要となります。

そのため、「リスクコミュニケーション」とよばれる、社会や身の回りにあるリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、住民などで共有、相互に意思疎通を図り、それらに対応するための合意形成を図っておくことが、効果的な災害対策につながります。

自助・共助・公助に加え社会全体での連携・協同行うことにより、効果的な災害対応となると考えます。そのたには、「リスクマネージメント」と「リスクコミュニケーション」を組み合わせることがとても重要だと考えています。

このような取組を皆さんと一緒に推進していくのが、気象台のリスクコミュニケーション推進官の重要な役割だと考えています。

皆さんがお住まいの地域や自宅等での安全安心を得るためには、ある程度のコストや手間、労力が必要となります。それらのひと手間、ふた手間があなたや家族、友人、地域などを守ることに必ず繋がります。まずは、自宅周辺のリスクを把握し、対応準備を始めてみましょう。そして、積極的に地域の自治会や防災減災の活動、災害ボランティアなどを通じて、社会とのリスクコミュニケーションを進めて行きましょう。

令和7年2月

彦根地方気象台

小野

ホームページをご覧いただきありがとうございます。彦根地方気象台長の栂野弘行(とがのひろゆき)です。

昨年、一昨年と2年続けて猛暑が続きましたね。エアコンなしでは夜も寝れなかったので、夏場は昼も夜もエアコンがほとんどフル稼働でした。

気象庁が出している季節予報では、今年の夏も暖かい空気に覆われ全国的に気温は高めと予想しています。熱中症には十分に気を付けてください。

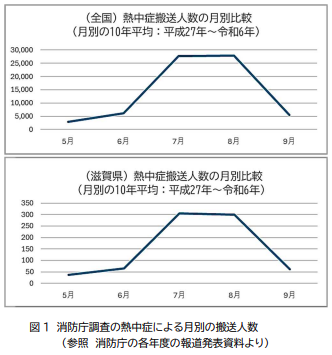

昨年、滋賀県内の熱中症による救急搬送人数が990名と過去5年間で最多となり、近年の増加傾向は右肩上がりに続いています。 図1は令和6年までの10年間の搬送人数を月別の平均で比べたものです。全国的に見ても7月から8月に多くの方が熱中症により搬送されており、その傾向は滋賀県の統計でも同様となっています。

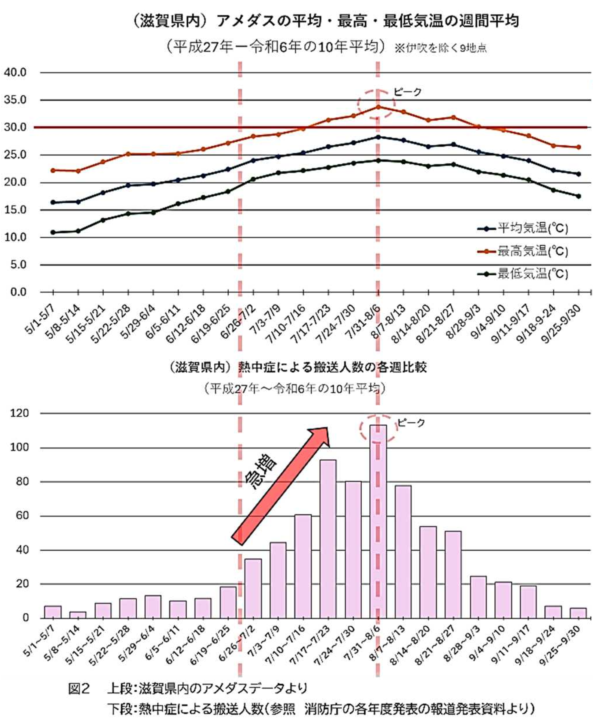

図2は、滋賀県内のアメダスの気温と搬送人数を週単位で比較(10年平均を週単位で比較)してみました。大まかな傾向が見て取れるかと思いますが、二つのグラフを比較すると、最高気温の平均が30℃に迫る6月の末ころから搬送人数が急激に増え、暑さのピークを迎える7月末から8月初めで搬送人数もピークを描いています。

近年、熱中症により亡くなられる方が1,000人を超える年が続いています。熱中症は自覚症状が無いまま、いきなり悪化して緊急搬送される事もありますので、本人が気を付けるのは勿論ですが、周りの人も炎天下で運動や作業をしている人のことを気にかけてあげることが大事です。

また、事前対策として、7月の本格的な暑さとなる前に、体を暑さに慣れさせるため軽い運動や湯船に入っての入浴で適度な汗をかいて暑熱順化を進めましょう。暑熱順化は個人差があって数日から2週間程度かかるそうです。

ただ、令和4年の6月下旬には東・西日本で記録的な高温となり、熱中症による月の全国搬送人数が15,969人にも上り、例年をはるかに超える人数となっていました。その後の令和5年・令和6年の6月も2年連続で7,000人を超える搬送人数となっており、6月中でも十分に注意は必要です。

体が暑さに慣れる前の時期、過度な運動で熱中症になる場合がありますので、無理のない範囲で運動をして、こまめに水分補給するなど十分に注意してください。

今年度も気象庁・環境省が共同で発表している熱中症警戒アラートは4月23日から開始しています。このアラートや2週間気温予報、早期天候情報などの気象情報を活用して、十分な暑さ対策を取っていただき熱中症にかからないようお気をつけください。

令和7年6月

彦根地方気象台

栂野

- 令和7年5月「地球の磁場(地磁気)について」

ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の調査官です。

今回は「地球温暖化」についてのお話です。

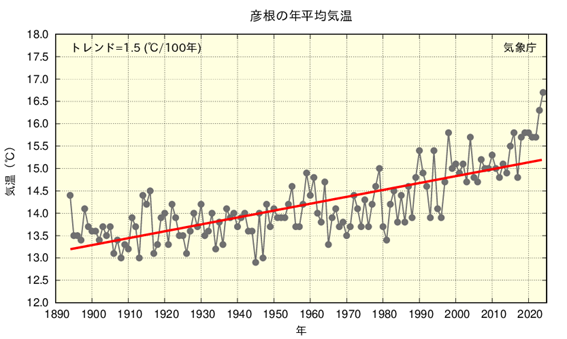

気象庁では、日本における気候変動対策の効果的な推進などに役立てることを目的に、「日本の気候変動2025」を公表しています。

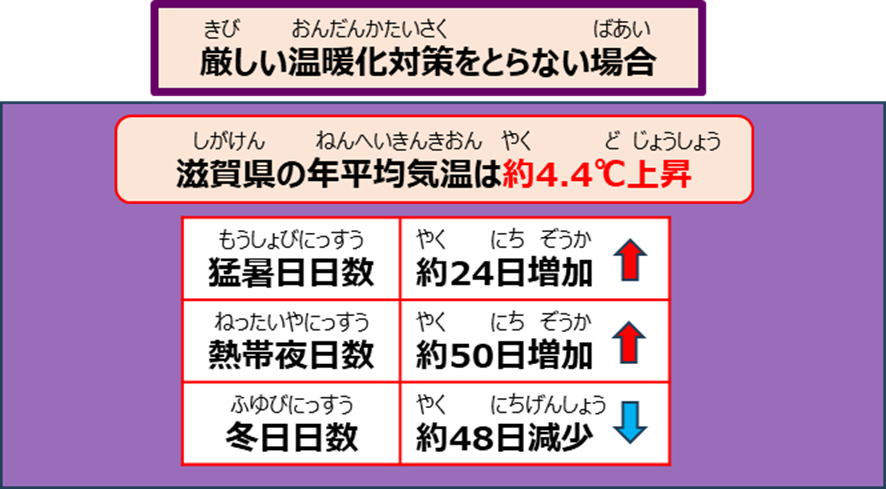

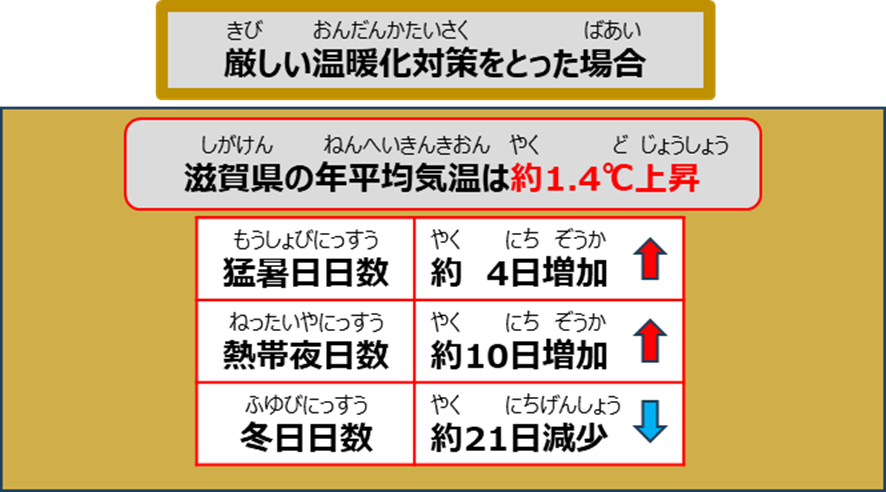

その中で滋賀県では、厳しい温暖化対策をとった場合、気温は20世紀末の平均気温(1980~1999年の平均)から、21世紀末の平均気温(2076~2095年の平均)は約1.4℃上昇し、対策を取らなかった場合、約4.4℃上昇すると予測されています。

このような気温上昇は、猛暑日や熱帯夜のような暑い日の増加をもたらすとともに、雨の降る日数の減少と激しい雨の降る日の増加をもたらすと言われています。

また、気温の上昇によって、熱中症などの健康被害の増加や農産物の生育に適した地域の北上など、多くの影響を与えることが懸念されています。

今、地球温暖化の緩和や適応に向けて、再生可能エネルギーへの切り替えや農作物の品種改良など様々な対策が取られています。個人でも、省エネの製品への切り替えや移動に公共交通機関を利用するなど、一人一人が二酸化炭素の排出に気を配ることでよりよい結果につながります。

そのような活動が、みなさんの将来の今と変わらない生活につながればすてきですね。

令和7年7月

彦根地方気象台

調査官

- 令和7年6月「熱中症に注意!!」

日本付近のプレートの模式図

日本付近で発生する地震 ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の南海トラフ地震防災官です。

今回は「地震」についてのお話です。

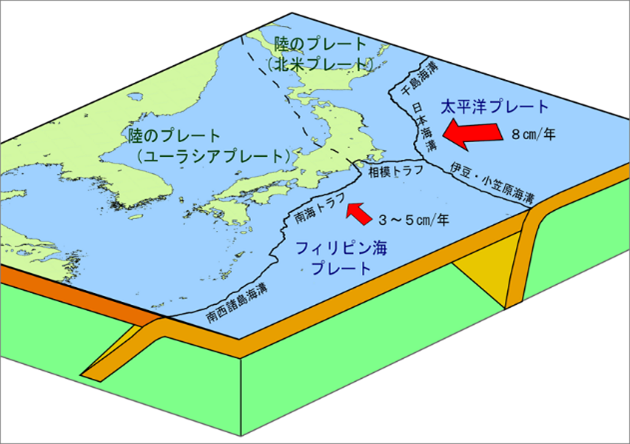

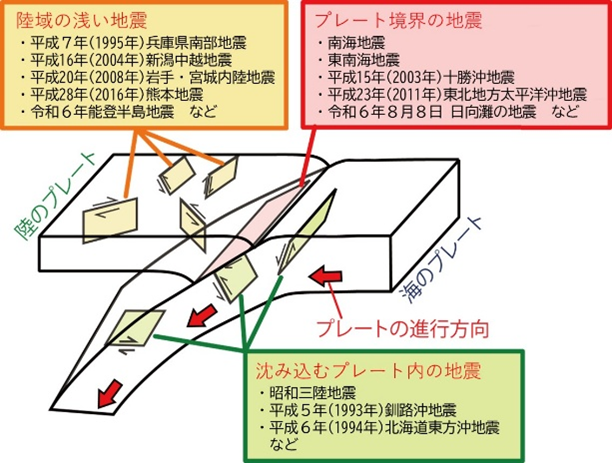

日本周辺は海のプレート(太平洋プレート、フィリピン海プレート)が1年あたり数cmの速度で動いており、陸のプレート(ユーラシアプレート、北米プレート)の下に沈み込んでいます。このため、日本周辺ではプレートに複雑な力がかかっているため世界でも有数の地震多発地帯となっています。

昨年の正月に発生した石川県能登地方の地震や昨年8月の南海トラフ地震臨時情報の発表につながった日向灘の地震もこれらプレートの動きが原因となっています。一般に活断層による地震は数千年に1回、プレート境界で発生する海溝型地震は数十年から数百年の周期で繰り返し発生しています。

近年、滋賀県内で活断層による大きな地震は発生していませんが、滋賀県内やその周辺地域には活断層が多く見つかっており、歴史的には大きな被害を伴う地震が発生していることがわかっています。南海トラフ地震は概ね100年~150年周期で発生しており、前回の1944年昭和東南海地震、1946年昭和南海地震から約80年が経過し次の南海トラフ地震の発生の可能性が高くなってきています(2025年1月1日時点で今後30年以内の地震発生確率が80%)。

現在の科学的知見では、日時と場所、大きさを特定して地震を予知することはできませんが、南海トラフ沿いで異常な現象が観測されるなど、「地震発生の可能性が平時より高まったこと」は分かるため、気象庁から南海トラフ地震臨時情報を発表し、政府や自治体から、「巨大地震注意」や「巨大地震警戒」のキーワードに応じた防災対応が呼びかけられます。

日本に生活する上で地震に対する準備は必要で、家具の耐震固定や非常用持ち出し袋の準備、避難場所・避難経路の確認など日頃からの備えが重要です。

また秋頃に防災訓練を実施している自治体も多いので、地震に限らず一度参加して具体的な避難のイメージを持ってみてはどうでしょうか。

令和7年8月

彦根地方気象台

南海トラフ地震防災官

- 令和7年7月「地球温暖化について」

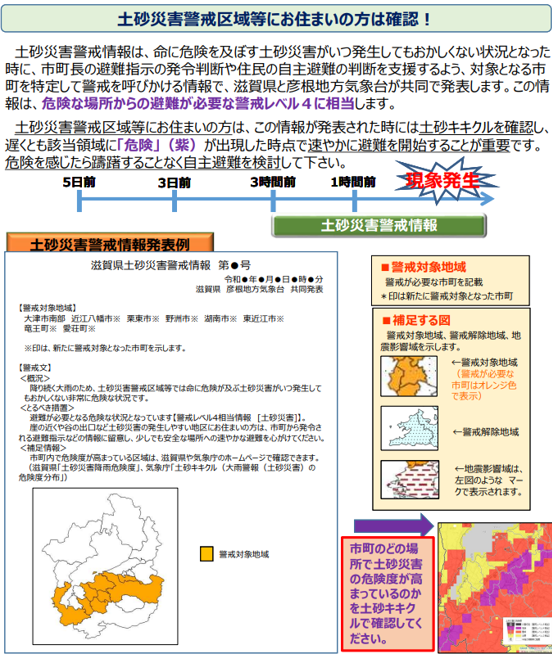

土砂災害警戒情報 ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台の土砂災害気象官です。

今回は、土砂災害警戒情報についてお話します。

令和5年の全国の土砂災害の発生件数は1471件、直近10年(H25-R4)の平均の1446件を上回ったとされています。令和6年の件数も公表されており、発生件数は1433件、直近10年(H26-R5)の平均1499件と同程度とされています。(国土交通省報道発表より)最近10年の土砂災害の発生件数はその前の10年よりも増加傾向で、これは地球温暖化により、雨の降り方が変わってきたことも増加した要因のひとつとして考えられています。

自然災害による死者・行方不明者のうち、土砂災害の占める割合が高くなっています。土砂災害は、一旦発生すると人命が失われ、建物が壊滅的な被害を受け、道路が寸断されてしまうなど甚大な被害につながりやすいのもひとつの特徴です。また、土砂災害は屋内で被災する割合が高い傾向にあります。

土砂災害は、台風や前線の停滞などにより降雨が続き、地中にたくさんの水分を含んでいる状況で、さらに非常に激しい雨や猛烈な雨といった強い雨が降る時や、降った後に発生する危険があります。

土砂災害は局所的、突発的に被害が発生しやすいことが特徴で、被害の発生しやすい場所は地形や地質、過去の土砂災害の発生実績からある程度推定することができますが、土砂災害発生の精度の高い予測は困難です。これは地中の状況がわかりづらく、視覚的に危険性が認識しにくいことが要因としてあげられます。このようなことから、土砂災害の危険性がある場所は、崖崩れや土石流の発生しやすい場所で、土砂災害警戒区域に指定されています。

土砂災害警戒情報は、降雨による土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、都道府県と気象庁が共同で発表している情報です。危険な場所からの避難が必要な警戒レベル4に相当します。

土砂災害警戒情報の発表基準は、過去の土砂災害発生・非発生時の雨量データをもとに、地域毎に設定されています。

土砂災害警戒情報は避難にかかる時間を考慮して2時間先までに基準に到達すると予測された時、危険が高まっている状況と判断して発表します。土砂災害警戒情報を発表する場合は、2時間程度、さらに短い時間しかない場合もありえますので、土砂災害警戒情報が発表された際は躊躇なく避難できるようにするなど、身の安全の確保を準備していただければと思います。

お住まいの場所などで土砂災害警戒情報が発表された際には、避難が必要となる状況となっている可能性がありますので、各市町村が発令する避難指示などの情報をご確認ください。

また、気象庁HPに掲載されている土砂キキクル(危険度分布)をぜひ活用してください。土砂キキクルは、大雨による土砂災害の危険度の高まりを1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報で、10分毎に更新しています。特に「危険」(紫)が出現した場合、土砂災害警戒区域等では、過去の重大な土砂災害発生時に匹敵する極めて危険な状況となっており、命に危険が及ぶような土砂災害がすでに発生していてもおかしくありません。このため、避難にかかる時間を考慮して、2時間先までの予測値を用いて危険度を示しています。また、土砂キキクルでは土砂災害警戒区域等を重ね合わせることが出来ます。

特に土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、この情報が発表された時には土砂キキクルを確認し、遅くとも該当領域に「危険」(紫)が出現した時点で速やかに避難を開始することが重要です。危険を感じたら躊躇することなく自主避難を検討してください。また、土砂災害発生の可能性がある状況では崖などからなるべく離れた上の階で就寝するなどをお願いします。

気象台では、災害につながるような現象が予想される場合、段階的に気象情報を発表します。「数日後に災害が起こるような雨があるかも」という情報があれば、早めに心構えや準備をすることができます。

今回は、土砂災害に関してお話させていただきましたが、大雨では他にも、浸水や洪水による災害があります。大雨による災害から身を守るためには、平時からハザードマップや過去の災害事例を確認し、自分のいる場所でどのような災害が起こり得るのか、災害リスクを把握しておくことが大切です。お住まいの場所のハザードマップを今一度、ご確認ください。

●警戒レベル「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当)では、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることとなっています。

●土壌雨量指数 大雨による土砂災害リスクの高まりを把握するための指標で、降った雨が土壌中にどれだけたまっているかを数値化したものです。土砂キキクルは、土壌雨量指数を使用したもので避難行動に要する時間を確保するため2時間先までの予測値を用いています。台風や前線の停滞などにより長期間にわたって雨が続いたときに、土砂災害が発生しやすくなるという特徴を考慮しています。雨量と降水短時間予測雨量から土壌雨量指数を推定計算して土砂災害警戒情報などの発表基準に使用しています。

令和7年9月

彦根地方気象台

土砂災害気象官

- 令和7年8月「地震について」

冬の伊吹山測候所

伊吹山測候所内の観測室

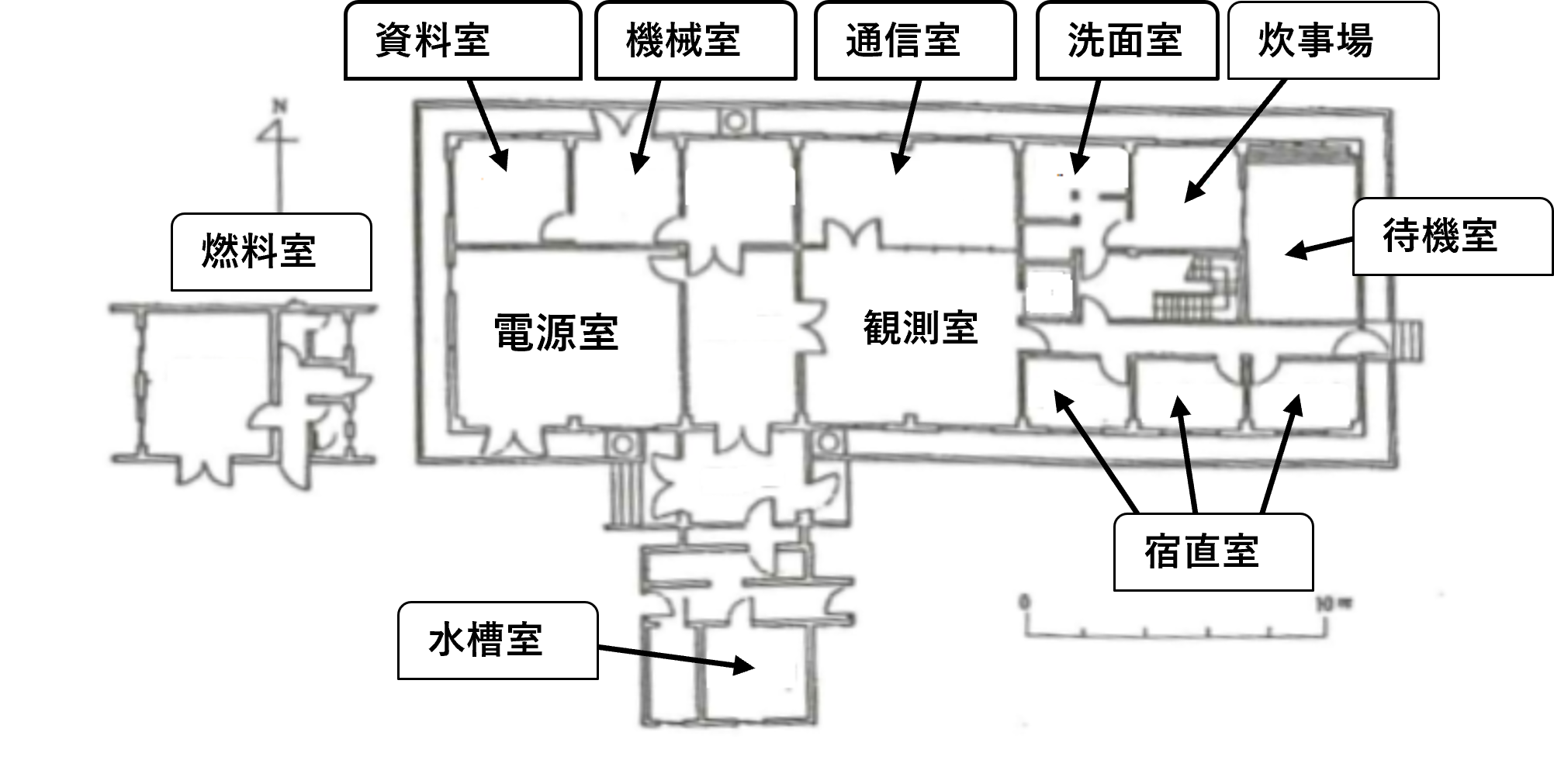

庁舎1階平面図 ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台(以下、「彦根地台」とします。)の主任技術専門官です。

10月18日(土)~11月30日(日)まで米原市伊吹山文化資料館で「伊吹山測候所と伊吹山の気象~設置の意義とその役割~」の展示イベントが開催されています。資料館では、県営時代からの測候所にまつわる写真などを展示しています。現在、伊吹山測候所は廃止となり、伊吹山山頂には、殉職された職員の慰霊碑はありますが、測候所の跡地は更地となって何も残っていません。私は廃止前までに4年半この測候所で勤務していたので、私の「伊吹山測候所勤務の思い出」についてお話します。

伊吹山測候所は彦根地台と合同運営であり、彦根地台に採用された私は伊吹山測候所へ併任されましたが、昭和56年と昭和59年に発生した大雪の後だったので、新規採用者には山頂勤務は無理との判断で伊吹山測候所勤務は当面は見送られました。

みなさんは山頂勤務と聞いてどのような想像をされますか? 私は、建物は山小屋みたいで、風呂なし、水は天水をろ過した水が飲料水、食事は携帯食料だろうかなどと想像し、山頂勤務を命じられたらと最初は気が重かったのを覚えています。採用から半年くらいが経過したころに山頂勤務を命ぜられ、初めて測候所を見たときは、イメージと全く違い、立派な鉄筋コンクリートの建物で、トイレは水洗、水は水道の蛇口から透明な水が出てそのまま飲め、風呂、洗濯機あり、寝室は個別と、地上の設備と全く同じであったのでとても驚きました。

山頂勤務は、夏2名、冬3名の体制で勤務し、1週間ごとに交代していました。山頂勤務では、観測する人と、食事を準備する人の役割分担をしていました。観測は教えてもらいながらなんとか覚えて行きましたが、食事は学校を卒業したてで炊事経験の全くなかった私は、何を作ってよいか分からず、作るのは遅いし美味しくないしで一緒に勤務していた人にかなり迷惑をかけたと思います。山頂勤務の長い人が食事当番の時は、仕事の傍ら朝から料理の準備を始め、手の込んだ料理が出ることもしばしば、その出来栄え・美味しさに私は自分の料理と比べ肩身の狭い思いをしました。

夏の交代は伊吹山ドライブウェーを使っての交代なのでそれほど苦労はしませんが、冬は、スキー場のリフトを使って5合目まで上がり、そこからは登山靴やスキーをつけて3~5時間かけて山頂までたどりつくという険しい行程に苦労しました。

山頂では、水の確保が一番大変でした。地上から生活用水をもって上がるわけにもいかず、夏は天水を溜めて使い、冬は積もった雪を溶かして水を確保していましたが、冬はマイナスの世界となる山頂で1日中雪かきと雪を溶かす作業に明け暮れました。おかげで、若かりし頃は筋肉隆々でした。(今は筋肉もすっかり落ちましたが・・・)

冬場の登山も大変ですが下山する時もかなり大変で、山頂付近では急斜面を降りる必要があり、スキー経験が全くなかった私は安全第一にお尻を着けた尻すべりで、下山しました。それでも、足はガクガクになるくらい疲弊しました。スキー場まで下りた後は私一人がリフトを使って、ベテランの人は大回転よろしくの腕前で颯爽と滑降して行きました。スキーウェアーの恰好で下りのリフトに一人乗る私はかなり恥ずかしかったことを思い出します。いつまでも尻すべりでは駄目だと思い、山頂勤務中の休憩時間に短い距離ですがスキーで降りて、自力で斜面をのぼり、また滑り降りることを繰り返し、懸命にスキーの練習をしましたが、覚えが悪いのかなかなか上達はしませんでした。

山頂勤務で一番印象に残ったのは、下山する時に、辺りを霧雪で覆われ見通しが悪くなり、道に迷い自分がどこにいるかわからない状況となったことがあります。スキー場からの軽快な音楽は聞こえてくるのですが、聞こえてくる方向さえ分からずどの方向におりるべきか判断も出来なくなり、一層気が焦ってしまったことで余計に体力を消耗しました。その時は、何とか測候所に戻ることができましたが、彦根地台の上司と相談してその日の下山を断念しました。慣れていた雪道でも、一歩間違えれば冬山での遭難となる、命の瀬戸際にあったことから、無事に帰れたときの喜びを今でも忘れません。

私の山頂勤務は4年半でしたが、山の上では上記に書き切れないほどのいろいろな貴重な体験をさせてもらい、私の一生の思い出となりました。

令和7年10月

彦根地方気象台

主任技術専門官

- 令和7年9月「土砂災害警戒情報について」

2025年3月3日 梅の開花 2025年4月4日 さくらの開花 ホームページをご覧のみなさま、こんにちは。彦根地方気象台(以下、「彦根地台」とします。)の主任技術専門官です。

気象官署で行う生物季節観測は、観測された結果が季節の遅れ進みや気候の違い、 変化など総合的な気象状況の推移を把握するのに用いられる他、新聞やテレビなどで季節の話題として利用されています。一番身近なものとしては、桜の開花の観測があります。

観測の方法は、全国で統一した方法で観測できるように生物季節観測指針で定められています。観測対象種目は、「うめ」は春の訪れ、「さくら」は春、「あじさい」は夏の訪れ、「すすき」は秋の訪れ、「いちょう」「かえで」は晩秋といったかたちで、年を通じた季節の変化を監視するために選定されています。

植物によって違いますが、現象として、開花、満開、紅(黄)葉、落葉を観測しています。県内広くに植物が生息していますが、場所によって植物の成長に差が生じることから、原則として気象官署の敷地内に観測用の標本木を定め、この1本を対象に観測を行っています。ただ、病気や不測の事態に備えて、原則として副標本木を1本、可能であれば複数本選定しています。彦根地方気象台では、いろはかえでのみ敷地外で観測していますが、それ以外は気象台の敷地内で全て観測を行っています。

以前は植物だけでなく、動物の観測も行っていましたが、近年は気象台周辺の生物の生態環境が変化しており、観測が難しくなったことから令和2年末に彦根地方気象台では、ひばり、うぐいす、つばめ、もず、とのさまがえるの初見や初鳴、昆虫では、もんしろちょう、きあげは、しおからとんぼ、ほたる、あぶらぜみなどの観測を廃止しました。しかし、これら観測種目の過去の観測日や平年値を調べることができます。

昨今、日本は四季から二季になどと言われ、昔ながらの自然を感じることが少なくなったかもしれません。紹介したように、全国の気象台では、植物による生物季節観測を続け、HPで公開していますので、こちらをご覧いただき少しでも季節の変化を感じていただけたらと思います。

気象庁HPの生物季節観測の情報(https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/)

彦根地方気象台HPの生物季節観測(https://www.data.jma.go.jp/hikone/seibutsu/seibutsu.html)

彦根地方気象台X(旧Twitter)(https://twitter.com/JMA_Hikone)

令和7年12月

彦根地方気象台

主任技術専門官

- 令和7年10月「伊吹山測候所勤務の思い出」