オゾン全量の経年変化

診断

日本上空のオゾン全量

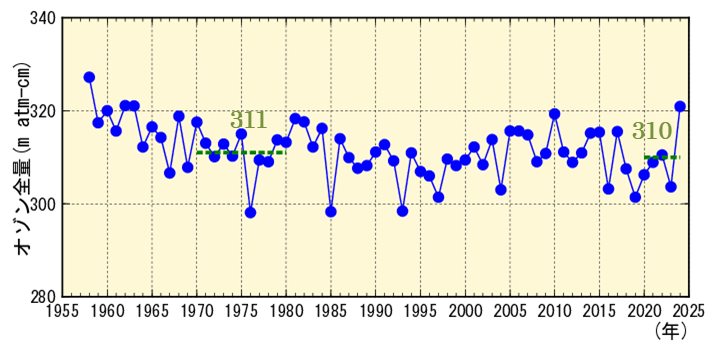

つくばのオゾン全量は、主に1980年代を中心に1990年代はじめまで減少した後、2000年代前半にかけて緩やかな増加傾向がみられていました。つくばの最近5年間(2020~2024年)の累年平均値は、オゾン層破壊現象が顕著に現れる以前の1970~1980年の累年平均値と同程度となっております。近年は年々変動があり、有意な長期変化傾向はみられません。

つくばのオゾン全量年平均値の経年変化

緑破線は1970~1980年の累年平均値と最近5年間(2020~2024年)の累年平均値。

世界のオゾン全量

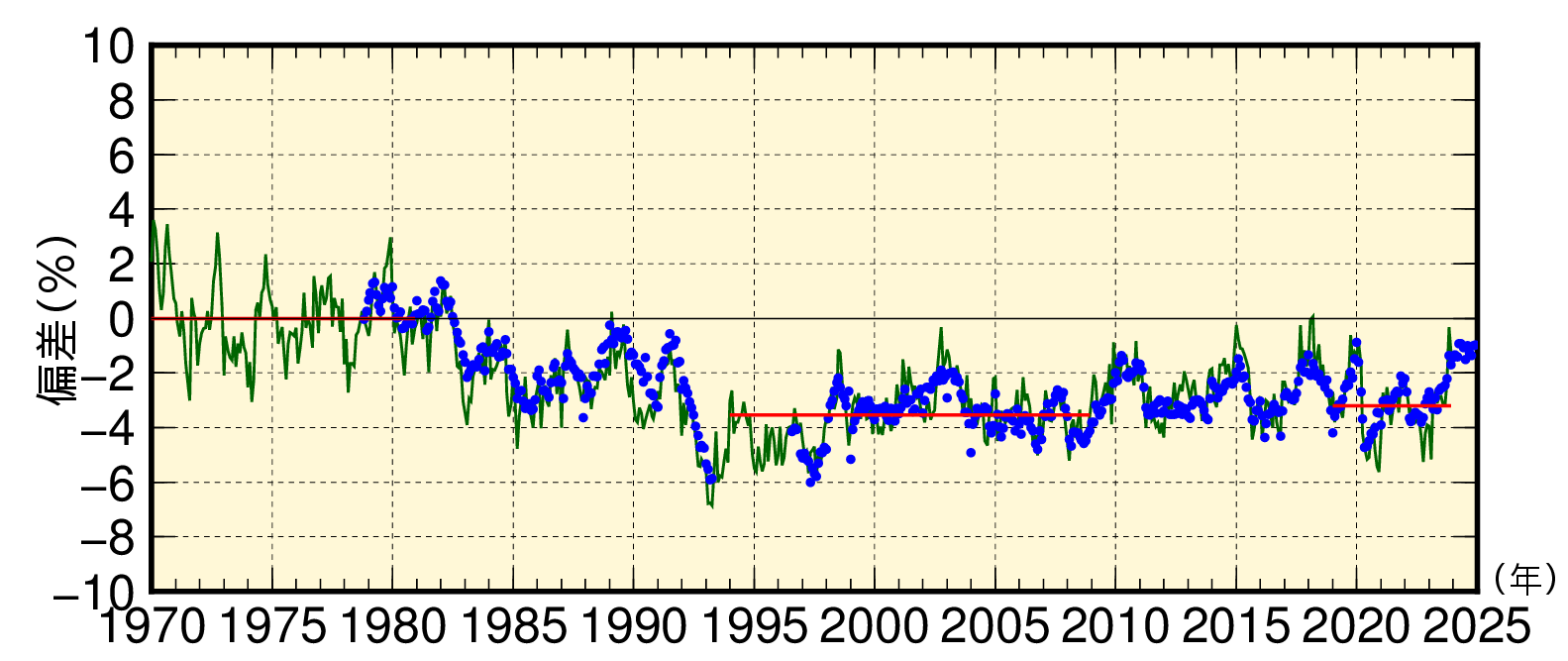

世界平均のオゾン全量は1980年代から1990年代前半にかけて大きく減少が進みましたが、1990 年代後半に減少傾向が止まり、2000 年以降は変化が比較的小さくなっています。地上観測によると、近年(2019~2023年)はそれ以前(1994~2008年)に比べわずかに増加(回復)傾向がみられますが、オゾン層破壊が顕著に現れる以前(1970~1980年)と比較して依然少ない状態が続いています。この状態は、衛星観測によるデータからも確認されています。

世界のオゾン全量の経年変化

世界平均のオゾン全量の1970~1980年の平均値と比較した増減量を%で示す。

緑実線:地上観測データ、青丸●:北緯70度~南緯70度で平均した衛星観測データ。

赤線:地上観測データの累年平均値。

1970~1980年(オゾン全量が減少する前)

1994~2008年(オゾン全量の減少傾向が止まった1990年代後半を含む過去15年間)

2019~2023年(最近5年間)

長期変化を正確に求めるため、季節変動成分を除去している。

地上観測点のデータには「世界オゾン・紫外線資料センター」が収集したデータを、衛星観測のデータには米国航空宇宙局(NASA)提供のデータをそれぞれ使用している。

北半球高緯度のオゾン全量

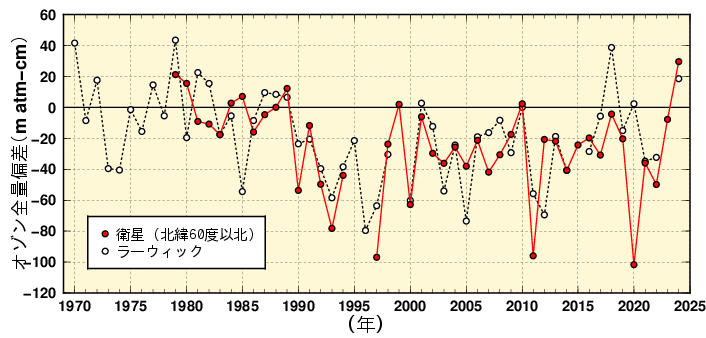

春季の北半球高緯度におけるオゾン全量は、1990年以降、それ以前と比べて少ない状態が続いており、気象状況によって顕著に少なくなることもあります。衛星観測で示される1997年、2011年及び2020年の顕著なオゾン全量の減少は、下部成層圏気温が低く、比較的規模の大きなオゾン層破壊が起こったことが要因と考えられます。

北半球高緯度の3月のオゾン全量の経年変化

●はNASA提供の衛星観測データをもとに作成した北半球高緯度(北緯60度以北)における3月の月平均オゾン全量偏差(ただし、1995年及び1996年はTOMSデータが欠測のため値がない)。

○印はラーウィック(英国、北緯60度、西経1度)における3月の月平均オゾン全量偏差(ただし、1999年、2015年及び2023年はデータが欠測のため値がない)。

偏差の基準には1979~1989年の累年平均値を用いている。

関連情報

|

|

オゾン層・紫外線の診断情報 オゾン層・紫外線の診断情報のページです |

|

フロン類濃度の経年変化 気象庁の観測点におけるフロン類濃度の経年変化、世界の観測点の経年変化が見られます |

|

|

基礎的な知識 オゾン層・紫外線に関する一般的な知識です |

|

さらに詳しい知識 オゾン層・紫外線に関するさらに詳しい知識はこちらです |

|

|

用語解説 オゾン層・紫外線の診断情報で使われている用語について解説しています |

|

よくある質問集 オゾン層・紫外線についてしばしば寄せられる質問およびその回答です。 |

|

|

気象庁が行っている環境気象観測 気象庁が行っている環境気象観測について解説しています |

|

オゾン層のデータ集 オゾン層に関連したデータ集のページです |