オゾン量の経年変化に影響を及ぼす自然変動

オゾン層は、人工的に作られたクロロフルオロカーボン類(一般にフロンと呼ばれる)などの大気中濃度の増加に

よって、1980年代に急速に破壊されました。このようにオゾン量は人為起源の要因によって変化しますが、

そのほかに、太陽活動や大気循環などの自然変動の影響によっても経年的に変化しています。

オゾン層の長期変化傾向を把握するには、これらの自然変動を要因としたオゾン量の変化についても把握しておく必要があります。

太陽活動

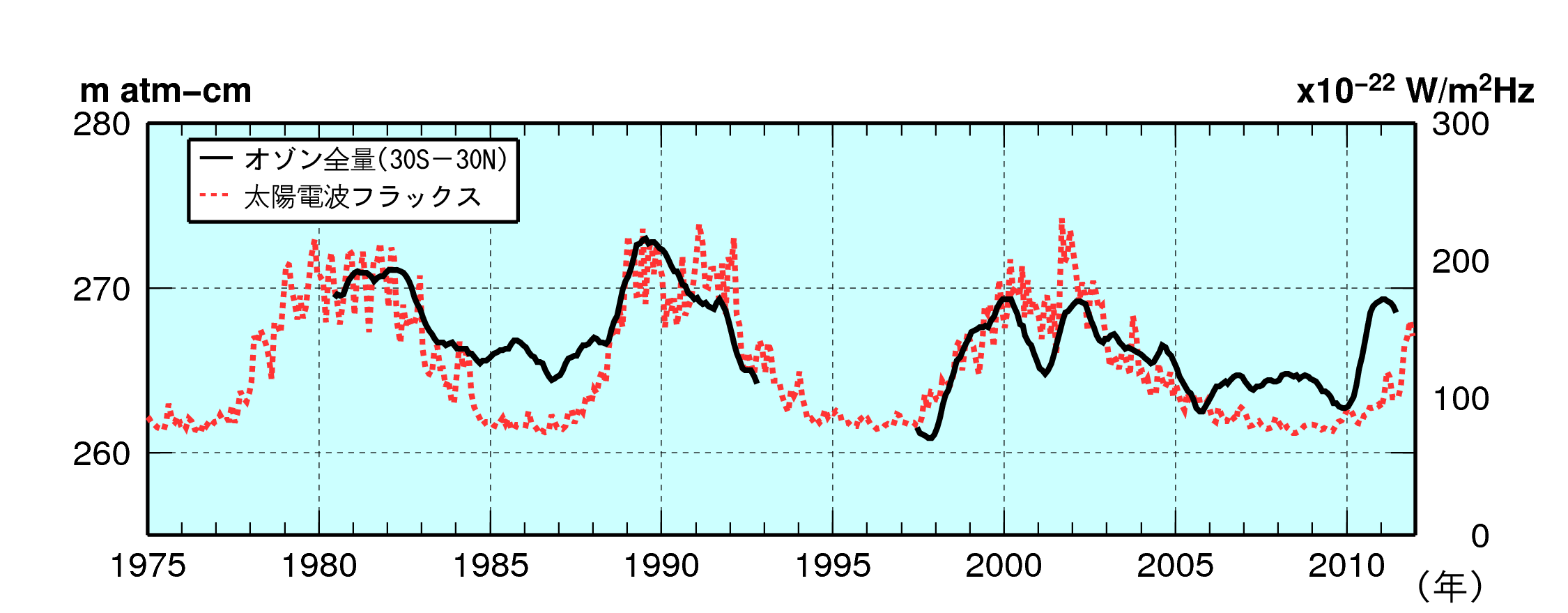

成層圏オゾンは、酸素分子が紫外線により光解離して生成した酸素原子と、その周囲にある酸素分子が結合して生成されます。 つまり太陽からの紫外線の放射量が増えると、成層圏のオゾンも増加します。 太陽の黒点活動にともなって紫外線(200~250nm)の放射量が変動することにより、 成層圏のオゾン量も変動し、太陽活動の極小期から極大期の間に、世界平均でオゾンが2~3%増加します(WMO, 2007)。 太陽活動の指標として国立天文台野辺山観測所で観測された太陽電波フラックスを図1(赤点線)に示します。 太陽活動の約11年周期の変動が明瞭にみられます。 1例として衛星データによる南緯30度~北緯30度で帯状平均したオゾン全量(図1黒実線。13か月移動平均値)を重ねてみると、 オゾン全量の変動に太陽活動の約11年周期の変動が含まれていることがわかります。

準2年周期振動(QBO)

赤道付近の成層圏では東風と西風が約2年周期で交代することが知られており、 この現象は準2年周期振動(QBO)と呼ばれています。QBOが正、 つまり赤道上空で高度とともに西風から東風に変化する相のときは、 オゾン全量が赤道付近で減少し、逆に南北の緯度25度付近で増加します。 一方、QBOが負、つまり赤道上空で高度とともに東風から西風に変化する相のときは、 オゾン全量は赤道付近で増加し、南北の緯度25度付近で減少します。この相関関係は、 赤道上空成層圏の東西風の変動と南北方向の大気の大規模循環の変動とが結びついて生じています。

火山噴火

大規模な火山噴火がおきると、二酸化硫黄が成層圏に大量に注入されます。それらは、硫酸塩エーロゾルとなって大気循環により

成層圏を拡がってゆきます。火山噴火によるエーロゾル粒子の増加は、大気混濁度係数の観測結果からも確認されています

(「大気混濁係数とエーロゾル光学的厚さの経年変化」参照)。

下部成層圏では、硫酸エーロゾルの表面でおきる不均一反応によってオゾン破壊が促進されます。1982年のエルチチョン火山(メキシコ)、1991年のピナトゥボ火山(フィリピン)の大規模噴火後に、

北半球全体でオゾン量の減少が数年間観測されています。

大規模な大気循環の経年変化

成層圏の大気循環によるオゾンの輸送はオゾン量の平均的な分布の形成に重要な役割を担っています

(「オゾン量の平均的な分布と季節変化」参照)。

成層圏の大気循環が長期的に変化すれば、オゾンの輸送量が変化することにより、中高緯度のオゾン量も長期的に変化します。

このほか、対流圏の大気循環の変動によってもオゾン全量は変動します。

北半球における最も顕著な大気の偏差構造として、北極域と中緯度の海面気圧が正負逆の偏差を示す偏差パターンが知られており、

北極振動(AO)と呼ばれています。例えば、北極域が負偏差、中緯度が正偏差の場合は、

中緯度で高気圧の頻度が増えて中緯度の海面気圧が正偏差を示していると考えられます。この高気圧のため局所的に対流圏界面高度が高くなり、

オゾンの多い成層圏の領域が小さくなることから、オゾン全量の少ない領域が形成されます。

これら成層圏と対流圏の大気循環の変動が、1979年から1990年代半ばにかけての北半球中緯度の冬季オゾン量の減少とその後のオゾン量の増加に

寄与しているとされており、研究によれば、それらの効果は定量的に20~50%の範囲にあるとされています(WMO, 2007)。

オゾン全量の変化に影響を与える要因としての大気循環の変動については、数値モデルを用いた解析によっても確かめられつつあります。

成層圏の塩素濃度を1980年以前の値に固定した条件で、長期再解析により得られたヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)で作成された

大気循環場データ(ERA-40)で化学輸送モデルを駆動したところ、1994年以降の北半球中緯度のオゾン全量の増加が再現されました

(Hadjinicolaou et al., 2005)。

このことから、1990年代半ば以降、緩やかな増加傾向がみられる北半球のオゾン全量については、大気循環の変化が大きく寄与して

いるものと考えられます。

参考文献

- WMO(2007), Scientific assessment of ozone depletion:2006, Global Ozone Research and Monitoring Project Report No.50.

- Hadjinicolau, P., J. A. Pyle and N. R. P. Harris(2005), The recent turnaround in stratospheric ozone over northern middle latitudes: A dynamical modeling perspective, Geophys. Res. Lett., 32, L12821, doi:10.1029/2005GL022476.