世界のオゾン層の状況(2024年)

診断

2024年の世界のオゾン層(年平均)

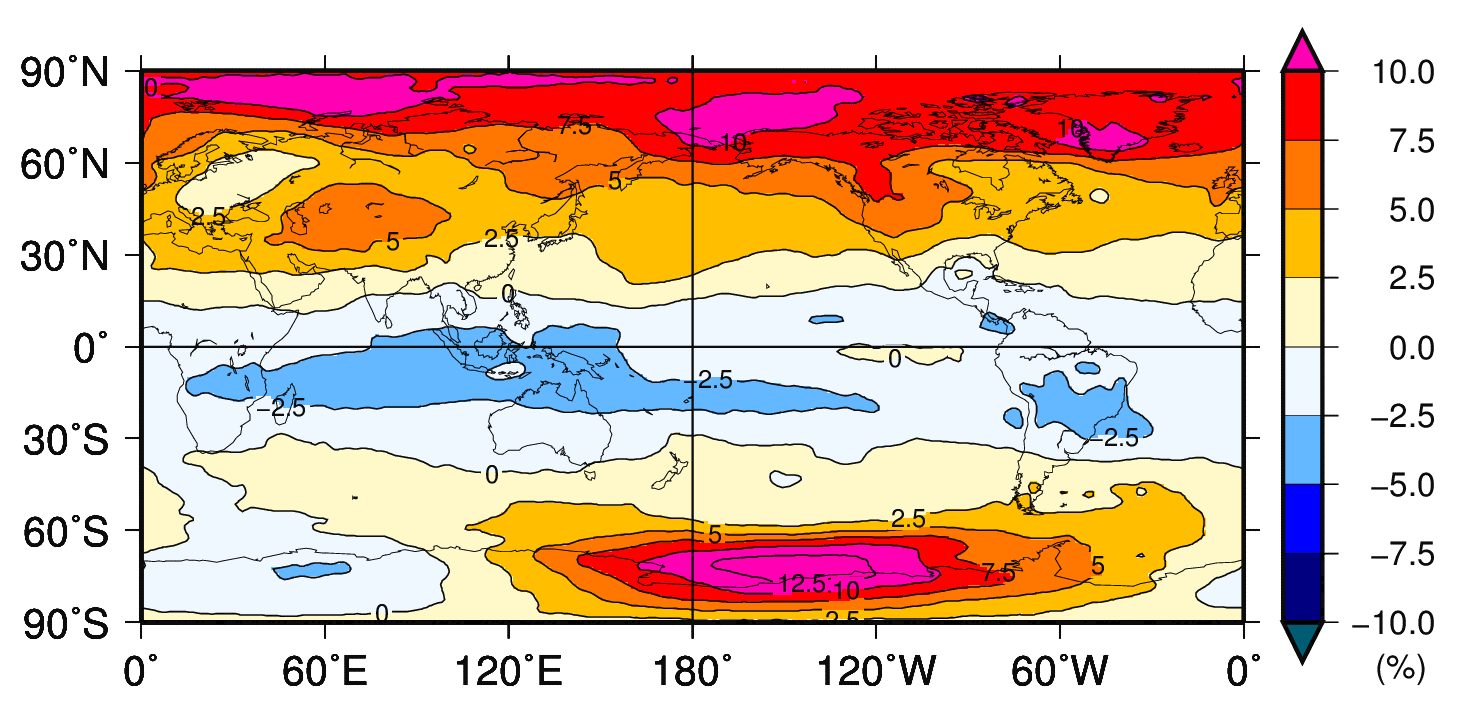

2024年の年平均オゾン全量は、両半球高・中緯度で広く正偏差となり、赤道付近では概ね負偏差となりました。 特に北半球高緯度と南大洋の太平洋側では顕著な正偏差となりました。顕著な正偏差の要因として、北半球高緯度については、冬季から春季にかけて北極域へのオゾンの輸送が活発だったことや(Newman et al., 2024)、冬季に北半球高緯度で成層圏突然昇温が発生し、オゾン層破壊を促進させる極域成層圏雲が出現するような低温が持続しなかったことが影響したと考えられます。南大洋の太平洋側については、南極オゾンホールの規模が比較的小さく推移したことと、位置が比較的アフリカ大陸側に偏っていたことが考えられます。

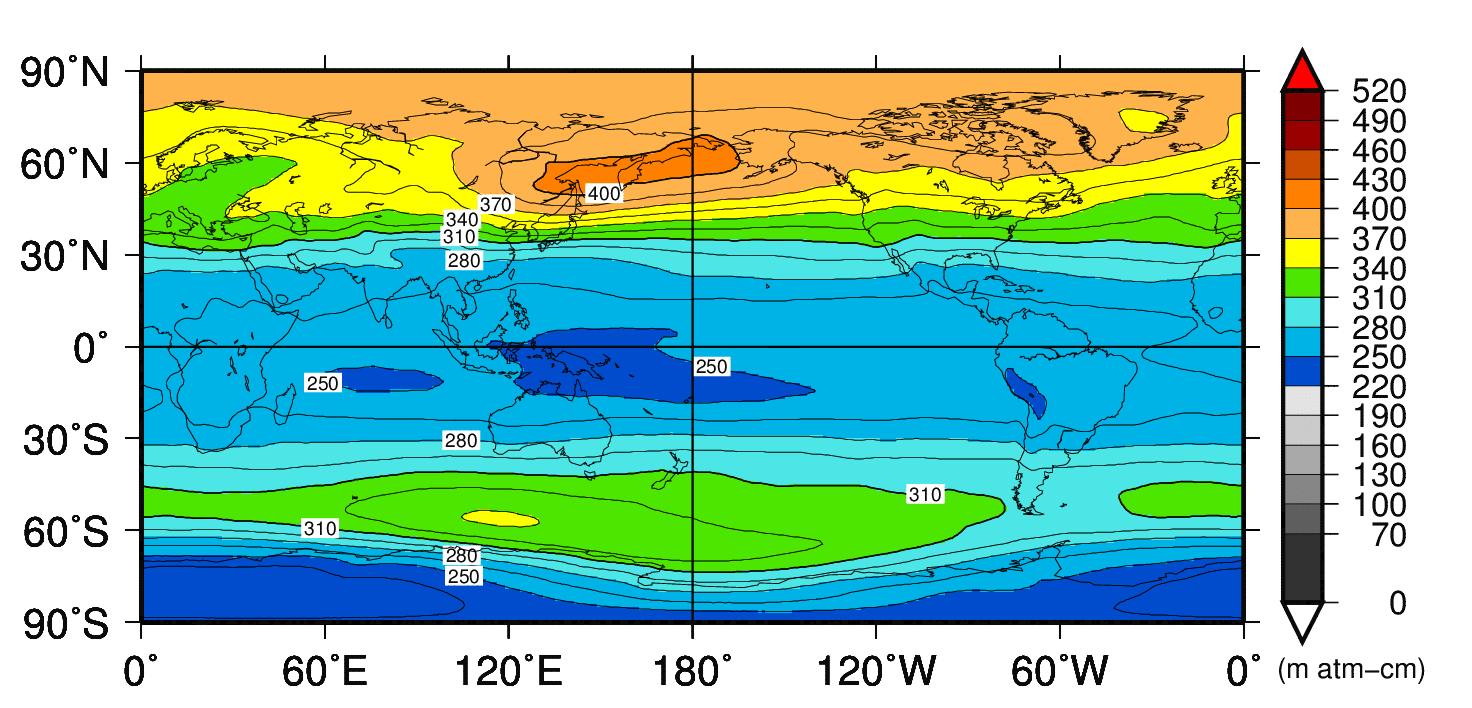

(a)年平均オゾン全量 |

(b)年平均オゾン全量偏差(%) |

|

|

|

2024年の世界のオゾン全量及び偏差の年平均分布図

それぞれの等値線は(a)が15 m atm-cm間隔、(b)が2.5 %間隔である。

(b)の偏差(%)は累年平均値(1997~2006年)からの差の割合。

冬季の高緯度付近は、太陽高度角の関係で観測できない期間を除いて計算した。

図は米国航空宇宙局(NASA)提供の衛星観測データをもとに気象庁で作成した。

2024年の世界のオゾン層(月平均)

月平均オゾン全量・偏差の分布図で年間のオゾン層の変化をさらに詳しくみてみます。

北半球では、+20%以上の正偏差が2月から高緯度でみられ、3月には高緯度の広い範囲に拡大しました。特に3月は北極海上空で+30%以上の正偏差がみられました。要因として、春季を中心に北極域へのオゾンの輸送が活発であったことが影響したと考えられます。

赤道付近では、5月まではほぼ全域で負偏差でしたが6月以降は正偏差の領域が現れてきました。一方、赤道から少し離れた北緯25度付近では1~6月頃、南緯25度付近では1月頃に正偏差の領域が広くみられました。これらは、5月頃まで東風シアーの位相(赤道上空の下部成層圏で高度とともに西風から東風に変化)だった成層圏準2年周期振動(QBO)が、が、6月頃から徐々に西風シアーの位相(赤道上空の下部成層圏で高度とともに東風から西風に変化)に変化したことと対応しています。

南半球では、8月に南大洋のインド洋側に+20%以上の正偏差の領域がみられ、9月~10月は南大洋の太平洋側に+20%以上の正偏差の領域が広がり、特に9月は+60%以上の正偏差の領域もみられました。これは、南極オゾンホールの位置が比較的アフリカ大陸側に偏っていたことが要因と考えられます(「南極オゾンホールの状況(2024年)」を参照)。