日本の季節の天候 ------------------ 対象期間:

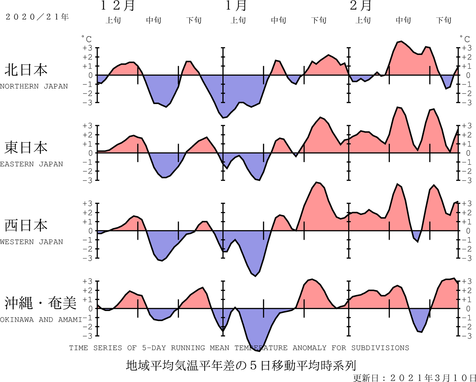

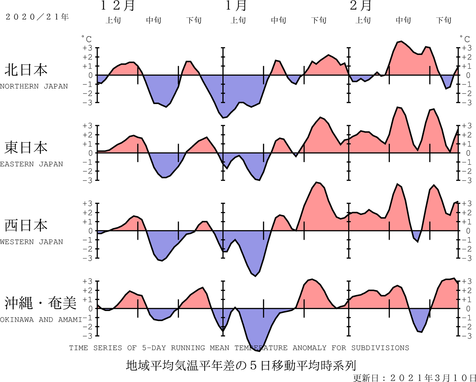

地域平均気温平年偏差の5日移動平均時系列図

2020/21年冬の天候の特徴をまとめると、

*冬の前半に強い寒気の影響を断続的に受けたが、東・西日本と沖縄・奄美で暖冬

冬の前半に強い寒気が流れ込んだ時期があったが、後半は寒気の南下が弱く、また、北日本付近を通過する低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ時期もあったことから、冬の気温は東日本でかなり高く、西日本と沖縄・奄美で高かった。冬の前半と後半で気温の変動が大きかった。

*冬の降雪量は西日本日本海側でかなり多く、冬の降水量は東日本日本海側でかなり多かった

冬の前半に強い寒気が流れ込んだ影響で、記録的な大雪となった所もあり、冬の降雪量は西日本日本海側でかなり多かった。また、冬の後半には北日本付近を低気圧が通過することが多かったため、冬の降水量は東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側で多かった。

*冬の日照時間は、西日本で記録的に多かった

冬の後半を中心に、冬型の気圧配置が長続きせず寒気の南下が弱かったことや、高気圧に覆われやすかったため、西日本日本海側と西日本太平洋側では、平年比がそれぞれ126%、118%と統計開始以来1位の多照となった(統計開始は1946/47年冬)。

冬の前半(12月から1月上旬)は、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧の勢力がともに強く、冬型の気圧配置が強まり、北・東日本日本海側を中心に曇りや雪または雨の日が多かった。また、12月の中頃と12月下旬後半から1月上旬にかけて、日本付近に断続的に強い寒気が流れ込んだ影響で、日本海側を中心に記録的な大雪となった所があり、北陸地方などで大規模な交通障害が発生したほか、沖縄・奄美では、前線や湿った空気の影響で大雨となった所があった。

冬の後半は、シベリア高気圧の勢力が弱く、冬型の気圧配置は長続きしなかった。北日本付近を低気圧が通過することが多かったことから、北日本では曇りや雪または雨の日が多かったが、東日本以西では高気圧に覆われて晴れる日が多かった。また、2月中旬には日本付近で低気圧が急速に発達し、北・東日本を中心に大荒れとなった日があったほか、沖縄・奄美では低気圧の影響で大雨となった所があった。

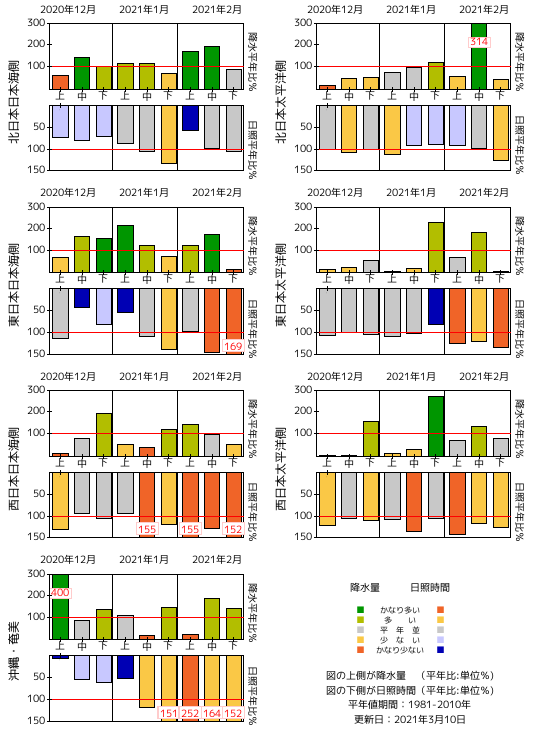

このため、冬の降水量は、東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側と沖縄・奄美で多かった。冬の日照時間は、北日本日本海側で少なかった一方、西日本日本海側と西日本太平洋側の平年比が、それぞれ126%、118%と、冬として1位の多照(統計開始は1946/47年冬)となるなど、西日本でかなり多く、東日本で多かった。

冬の平均気温は、冬の前半に断続的に強い寒気が流れ込んだ影響で、12月は北日本と西日本で、1月は沖縄・奄美で低くなったが、冬の後半は一転して寒気の南下が弱く、また、北日本付近を通過する低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ時期もあったことから、東日本でかなり高く、西日本と沖縄・奄美で高かった。冬の前半と後半で気温の変動が大きかった。

日本海側の冬の降雪量は、冬の前半に断続的に強い寒気が流入し、記録的な大雪となった所があり、西日本日本海側でかなり多かったが、北日本日本海側では、気温が高く雨となった日もあったことから少なかった。東日本日本海側は平年並だった。

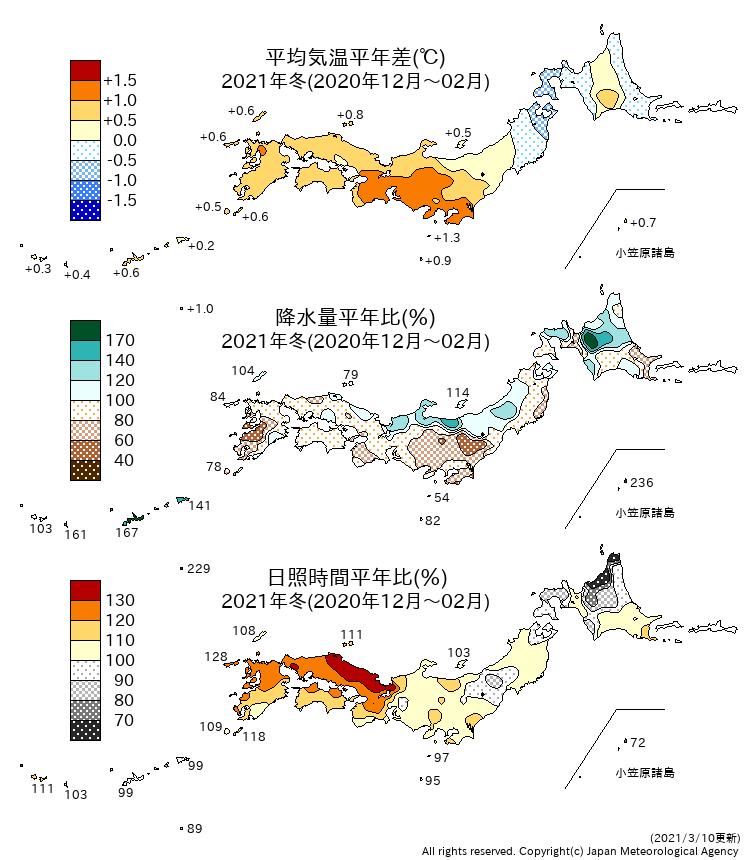

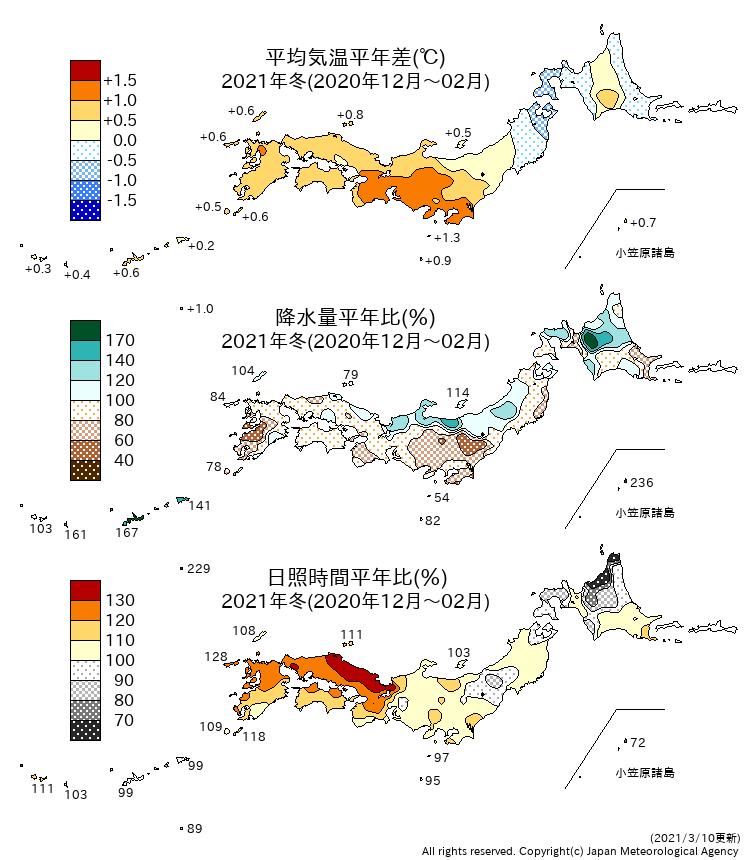

平均気温:東日本でかなり高く、西日本と沖縄・奄美で高かった。北日本では平年並だった。

降水量:東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側と沖縄・奄美で多かった。北・東日本太平洋側と西日本では平年並だった。

日照時間:西日本でかなり多く、東日本で多かった。一方、北日本日本海側で少なかった。北日本太平洋側と沖縄・奄美では平年並だった。

|

|

| 3か月平均気温平年偏差、3か月降水量平年比、3か月間日照時間平年比の分布図 |

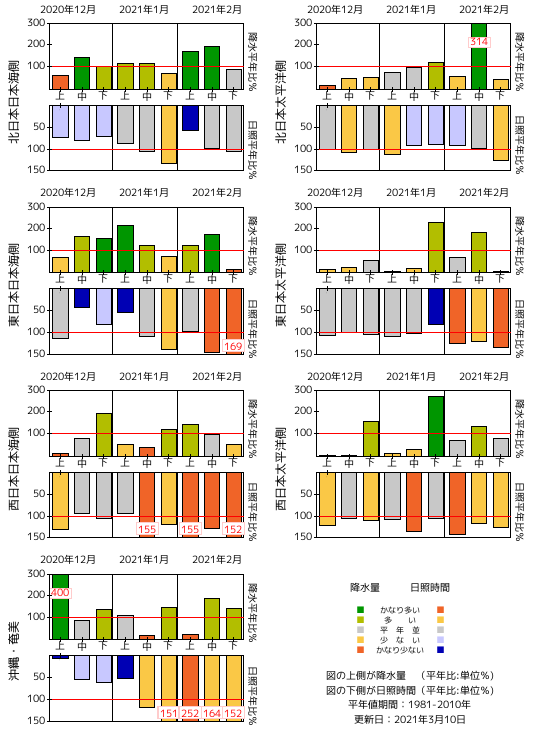

地域平均旬降水量平年比、旬間日照時間平年比の経過図 |

12月: 低気圧が数日の周期で日本付近を通過した後、冬型の気圧配置となる日が多く、中旬と下旬後半は日本付近に強い寒気が流れ込んだ。このため、月平均気温は北・西日本で低かった。また、日本海側では曇りや雪または雨の日が多く、北日本日本海側では月間日照時間がかなり少なく、東日本日本海側でも少なかった。15日から16日にかけては冬型の気圧配置が強まったため、東日本日本海側を中心に大雪となり、群馬県藤原や新潟県湯沢では24時間降雪量が1mを超えるなど、記録的な大雪となった所があった。この大雪のため、関越自動車道では多数の車両が立ち往生するなど、大規模な交通障害が発生した。また、農業用ハウスが倒壊するなどの農業施設被害も発生した。30日から31日にかけては、冬型の気圧配置が再び強まったため、日本海側では大雪となった所があり、31日時点での積雪は平年を上回った地点が多かった。一方、太平洋側は低気圧の影響を受けにくかったため、月降水量は北日本太平洋側でかなり少なく、東・西日本太平洋側では少なかった。北日本太平洋側の月降水量は平年比38%となり、1946年の統計開始以来12月として1位の少雨となった。

沖縄・奄美では、月を通して前線や湿った空気の影響を受けやすかったため、月間日照時間はかなり少なく、平年比は38%と1946年の統計開始以来12月として1位の寡照となった。また、月降水量はかなり多く、8日から9日にかけては前線の活動が活発となり大雨となった所があった。

1月: 日本付近では、上旬は、断続的に強い寒気の影響を受けたため、旬平均気温は全国的に低くなり、北・西日本と沖縄・奄美ではかなり低くなった。一方で下旬は、冬型の気圧配置は一時的で寒気の影響を受けにくかったため、旬平均気温は全国的に高く、東・西日本ではかなり高くなり、月の前半から後半にかけての気温の変化が大きくなった。また、本州付近を通過する低気圧に向かう暖かい空気が入る日もあったため、西・東日本を中心に短い周期の寒暖の変動も大きかった。上旬を中心とした強い寒気の影響で、東日本日本海側では、月降水量はかなり多く、月降雪量は多くなった。特に、7日から11日にかけては東日本日本海側を中心に各地で大雪となり、新潟県上越市高田で72時間降雪量が187cmを観測するなど、記録的な大雪となった所があった。西日本日本海側では月降雪量はかなり多かったが、中旬を中心に高気圧に覆われやすかったため、月間日照時間はかなり多く、月降水量は少なくなった。1月中旬以降は冬型の気圧配置が続きにくかったため、北日本日本海側の月降雪量は少なかった。

沖縄・奄美では、上旬は前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多かったが、中旬以降は大陸からの高気圧に覆われて晴れる日もあり、月間日照時間は平年並となった。

2月: シベリア高気圧の勢力が弱く、日本付近の冬型の気圧配置は長続きしなかった。北日本では低気圧が通過することが多く、低気圧の通過後には冬型の気圧配置となって寒気の流れ込んだ時期もあった。15日から16日にかけては、日本付近で急速に発達した低気圧の影響で北・東日本を中心に広い範囲で大荒れとなった。沖縄・奄美では、中旬のはじめと下旬の後半に低気圧の影響で大雨やまとまった雨となった所があった。これらの影響により、北日本日本海側を中心に曇りや雪または雨の日が多く、月降水量は北日本日本海側でかなり多く、北日本太平洋側と沖縄・奄美で多かった。一方、東日本以西では高気圧に覆われて晴れる日が多く、寒気の影響を受けにくかったため、月間日照時間の平年比が、東日本太平洋側で125%、西日本日本海側で145%、沖縄・奄美で189%と、それぞれ1946年の統計開始以来2月として1位の多照となるなど、東・西日本と沖縄・奄美でかなり多かった。

月平均気温は、寒気の南下が弱かったことや、北日本付近を通過した低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ時期もあったことから全国的に高く、東・西日本でかなり高かった。日本海側の降雪量は、気温の高い日が多く雨となった日もあったことから、北・東日本日本海側で少なかった。

- 月平均500hPa高度・偏差分布図

- 月平均海面更正気圧・偏差分布図

- 月平均850hPa気温・偏差分布図

- 月平均外向き長波放射量(OLR)偏差分布図

※ 日本の天候のまとめに掲載している外向き長波放射量(OLR)偏差分布図は、2023年9月以降は米国海洋大気庁(NOAA)気候予測センター(CPC)提供のBlended OLRを、2023年8月までは同センター提供のAVHRR OLRを用いて作成したものです。

このページのトップへ