日本の月の天候 ------------------ 対象期間:

2019年(令和元年)7月の特徴:

○東・西日本の気温は低かった

オホーツク海高気圧からの冷たい空気が流れ込んだことや梅雨前線の影響で曇りや雨の日が多かったことから、東・西日本の気温は低く、東日本では7月としては12年ぶりに低温となった。

○東・西日本太平洋側の降水量はかなり多かった

梅雨前線が本州の南岸付近に停滞することが多かったことや台風第5号、第6号の影響で、東・西日本太平洋側の降水量はかなり多かった。

○北・東日本日本海側を除いて全国的に日照時間は少なく、西日本太平洋側ではかなり少なかった

梅雨前線やオホーツク海高気圧からの冷たく湿った気流の影響で、北・東日本日本海側を除いて全国的に日照時間が少なく、西日本太平洋側ではかなり少なかった。

概況

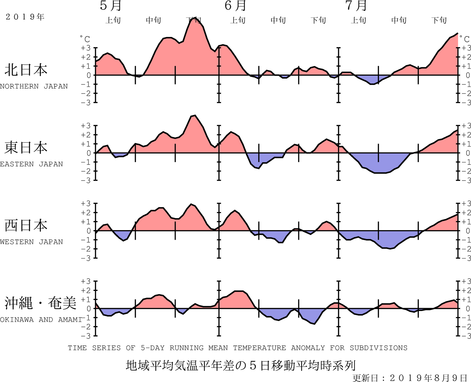

地域平均気温平年偏差の5日移動平均時系列図

月のはじめから下旬前半までは梅雨前線やオホーツク海高気圧からの冷たく湿った気流の影響で、曇りや雨の日が多かったため、北・東日本日本海側を除いて全国的に日照時間が少なく、西日本太平洋側ではかなり少なかった。また、梅雨前線が本州の南岸付近に停滞することが多かったことや、18日から20日にかけて東シナ海を北上した台風第5号、27日に三重県に上陸した台風第6号の影響で、東・西日本太平洋側の降水量はかなり多かった。なお、20日は長崎県の五島と対馬市で記録的な大雨となり大雨特別警報が発表された。一方、北日本と東日本日本海側では、低気圧や梅雨前線の影響を受けにくかったため、降水量は少なかった。

気温は、月のはじめから下旬前半までは曇りや雨の日が多かったことから、東日本では2007年以来12年ぶり、西日本では2015年以来4年ぶりに月平均気温が低くなった。月の終わり頃は太平洋高気圧が強まり、全国的に晴れて気温が上がったため、多くの地点で真夏日となり、猛暑日となった所もあった。

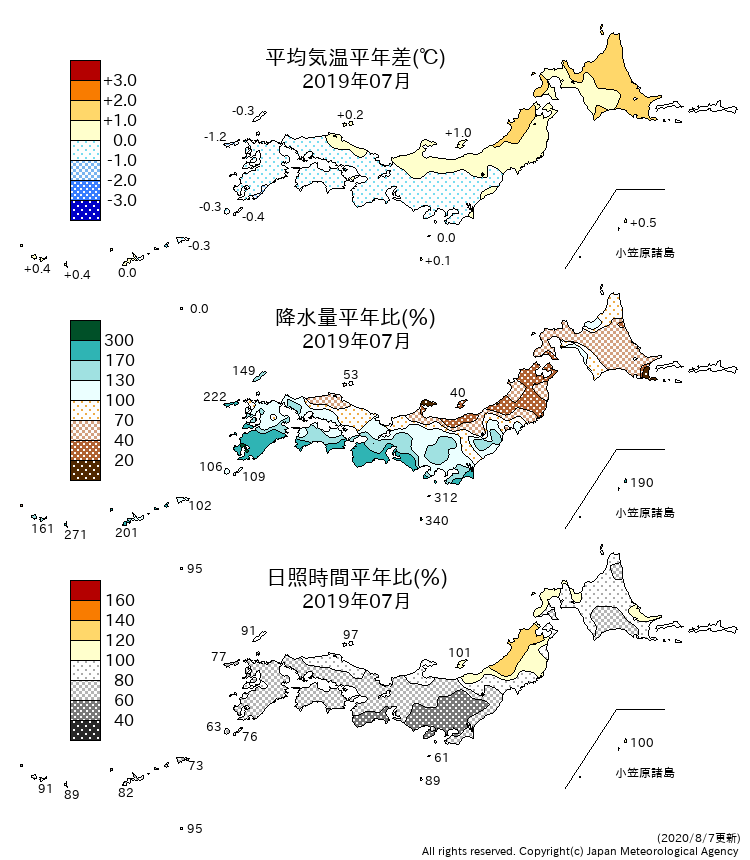

平均気温:東・西日本で低かった。一方、北日本では高く、沖縄・奄美では平年並だった。

降水量:東・西日本太平洋側ではかなり多く、沖縄・奄美で多かった。一方、北日本と東日本日本海側では少なく、西日本日本海側では平年並だった。

日照時間:西日本太平洋側ではかなり少なく、北・東日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美で少なかった。北・東日本日本海側では平年並だった。

-

2019年7月の地域平均気候表

※本文中の北・東・西日本の降水量・日照時間の特徴は、地域平均気候表における日本海側・太平洋側の階級に基づいて記述している。

|

|

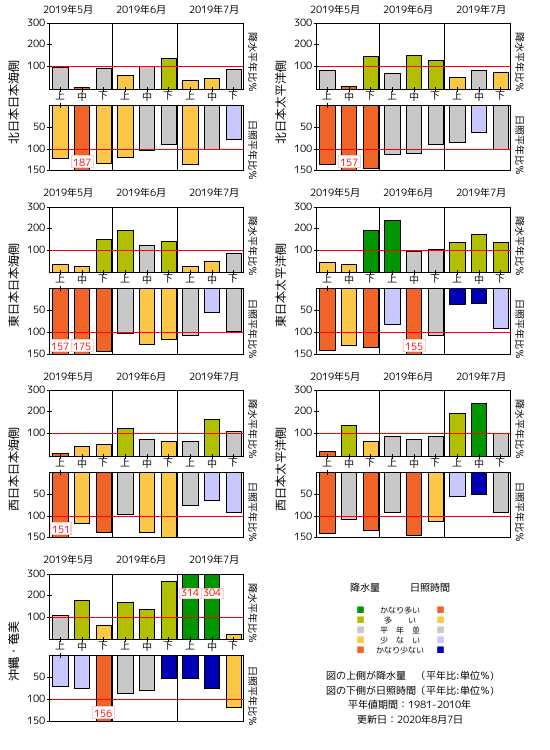

| 月平均気温平年偏差、月降水量平年比、月間日照時間平年比の分布図 | 地域平均旬降水量平年比、旬間日照時間平年比の経過図 |

|---|

天候経過

上旬

梅雨前線は日本の南海上から本州の南岸に停滞し、オホーツク海高気圧も出現して湿った気流の影響があったため、北日本日本海側で晴れの日が多かった他は全国的に曇りや雨の日が多く、沖縄・奄美や西日本太平洋側を中心に所々で大雨となった。九州南部・奄美地方の旬降水量は平年比374%となり1961年の統計開始以来7月上旬としては最も多くなった。気温は、東・西日本では曇りや雨の日が多かったことや寒気の影響で低くなった。

旬平均気温:東・西日本で低く、北日本と沖縄・奄美で平年並だった。

旬降水量:沖縄・奄美でかなり多く、東・西日本太平洋側で多かった。一方、北日本と東日本日本海側で少なく、西日本日本海側で平年並だった。

旬間日照時間:東日本太平洋側と沖縄・奄美ではかなり少なく、西日本太平洋側で少なかった。一方、北日本日本海側で多く、北日本太平洋側、東・西日本日本海側で平年並だった。

中旬

梅雨前線が東・西日本付近に停滞する日が多く、オホーツク海高気圧も出現することが多かった。また、18日から20日にかけては台風第5号が東シナ海を北上した。このため、北日本太平洋側から東・西日本にかけては曇りや雨の日が多く、20日には長崎県の五島と対馬市に大雨特別警報が発表され、20日の降水量は長崎県五島市福江で294.0ミリ、長崎県対馬市厳原で288.5ミリを観測するなど記録的な大雨となった。また、太平洋側では日照時間がかなり少なくなった所があり、九州南部・奄美地方では平年比47%となり1961年の統計開始以来7月中旬としては、1982年と並んで最も少ない記録となった。一方、北日本日本海側では高気圧に覆われて晴れた日もあり、天気は数日の周期で変わった。沖縄・奄美は高気圧に覆われて旬の中頃までは晴れた日が多かったが、旬の終わり頃は台風第5号の影響で曇りや雨となった。

旬平均気温:東・西日本で低く、北日本、沖縄・奄美で平年並だった。

旬降水量:西日本太平洋側と沖縄・奄美ではかなり多く、東日本太平洋側、西日本日本海側で多かった。一方、北・東日本日本海側で少なく、北日本太平洋側で平年並だった。

旬間日照時間:東・西日本太平洋側と沖縄・奄美ではかなり少なく、北日本太平洋側、東・西日本日本海側で少なかった。北日本日本海側では平年並だった。

下旬

旬の中頃までは太平洋高気圧の本州付近への張り出しが弱くて湿った空気が流れ込みやすく、また台風第6号が27日に三重県南部に上陸しその後熱帯低気圧に変わって東日本を東進したため、近畿地方から東日本を中心に所々で大雨となった。旬の終わり頃は太平洋高気圧に覆われ全国的に晴れて気温が上がったため、多くの地点で真夏日となり、猛暑日となった所もあった。

旬平均気温:北日本ではかなり高く、東日本、沖縄・奄美で高かった。西日本では平年並だった。

旬降水量:東日本太平洋側で多かった。一方、北日本太平洋側と沖縄・奄美で少なかった。北・東日本日本海側と西日本では平年並だった。

旬間日照時間:北・西日本日本海側、東日本太平洋側で少なかった。一方、沖縄・奄美で多く、北・西日本太平洋側、東日本日本海側で平年並だった。

極東循環場の特徴

500hPa天気図:東シナ海付近を中心に高度が平年より低い所がみられ、亜熱帯高気圧の本州付近への張り出しは弱かった。一方、オホーツク海北部に気圧の尾根がみられ、オホーツク海高気圧が現れたことと対応している。

海面気圧と外向き長波放射量平年偏差:海面気圧は、西日本以西は負偏差、東日本以東は正偏差で、千島近海では正偏差が明瞭となった。外向き長波放射量平年偏差は、ベンガル湾からインドネシア付近にかけては正偏差で対流活動は不活発だった。一方、華南から本州南岸付近にかけては負偏差で、対流活動が活発で梅雨前線が停滞しやすかったことを示している。

850hPa気温:東・西日本付近は負偏差で寒気の影響を受けやすかった一方、北日本はオホーツク海高気圧からの寒気は一時的で正偏差となった。

|

|

| 月平均500hPa高度・偏差分布図 | 月平均850hPa気温・偏差分布図 |

|---|---|

|

|

| 月平均海面更正気圧・偏差分布図 | 月平均外向き長波放射量・偏差分布図 |

記録と台風

三宅島、八丈島

日光、沖永良部

第4号(2日)、第5号(16日)、第6号(26日)、第7号(31日)

第5号(沖縄地方)、第6号(四国地方、中国地方、近畿地方、東海地方、伊豆諸島・小笠原諸島、関東甲信地方、北陸地方)

第6号(三重県南部、27日)

奄美(13日ごろ)、九州南部、九州北部、四国、近畿、北陸(24日ごろ)、中国(25日ごろ)、東海(28日ごろ)、関東甲信(29日ごろ)、東北南部(30日ごろ)、東北北部(31日ごろ)