日本の月の天候 ------------------ 対象期間:

2018年(平成30年)3月の特徴

○気温は北・東・西日本でかなり高く、沖縄・奄美で高かった

日本付近は寒気が南下しにくく、南から暖かい空気が流れ込みやすかった。このため、全国的に気温が高く、北・東・西日本ではかなり高かった。東日本の月平均気温は平年差+2.5℃となり、1946年の統計開始以来3月として1位の高温となった。

○降水量は北・東・西日本で多く、北日本と東日本太平洋側ではかなり多かった

北・東・西日本では、南から湿った空気が流れ込みやすく、降水量が多く、北日本と東日本太平洋側でかなり多かった。東日本太平洋側の月降水量は平年比163%となり、1946年の統計開始以来3月として1位の多雨となった。

○日照時間は全国的に多く、東・西日本と沖縄・奄美ではかなり多かった

移動性高気圧に覆われやすく、寒気の影響も弱かったため、全国的に日照時間が多く、東・西日本と沖縄・奄美ではかなり多かった。月間日照時間は、東日本日本海側で平年比141%、西日本日本海側で平年比138%、沖縄・奄美で平年比171%となり、いずれも1946年の統計開始以来3月として1位の多照となった。

概況

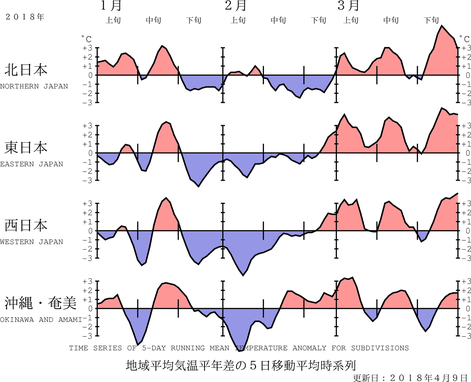

地域平均気温平年偏差の5日移動平均時系列図

日本付近は低気圧と高気圧が交互に通過したが、日本の東で高気圧の勢力が強く、低気圧の通過時には南から湿った空気が流れ込みやすかった。このため、北・東・西日本で月降水量は多く、北日本と東日本太平洋側ではかなり多かった。特に上旬は、低気圧が発達しながら日本付近をたびたび通過し、各地で大雨となったほか、北海道では雪解けが急速に進み、河川の増水などによる被害が発生した。また、東日本太平洋側の月降水量は平年比163%となり、1946年の統計開始以来3月として1位の多雨となった。中旬以降は、日本付近は移動性高気圧に覆われて晴れた日が多く、寒気の影響も弱かった。このため、月間日照時間は全国的に多く、東・西日本と沖縄・奄美でかなり多かった。特に、東日本日本海側では月間日照時間の平年比が141%、西日本日本海側では平年比138%、沖縄・奄美では平年比171%となり、いずれも1946年の統計開始以来3月として1位の多照となった。

月平均気温は、日本付近に寒気が南下しにくかったことや、日本の東の優勢な高気圧の縁を回って南から暖かい空気が流れ込みやすかったことから全国的に高く、北・東・西日本ではかなり高かった。東日本では平年差+2.5℃となり、1946年の統計開始以来3月として1位の高温となった。

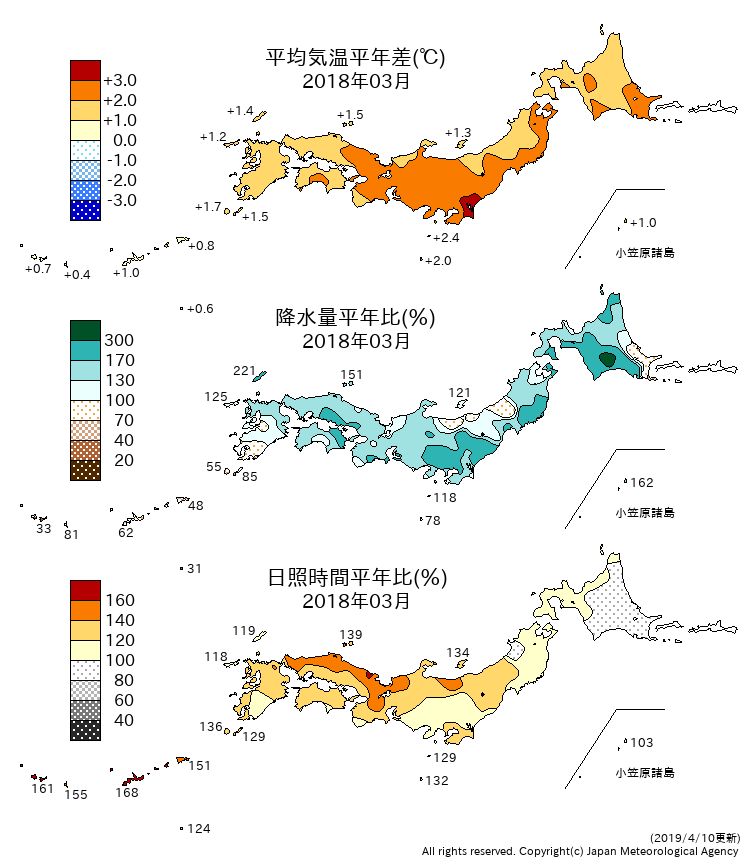

平均気温:北・東・西日本でかなり高く、沖縄・奄美で高かった。

降水量:北日本と東日本太平洋側でかなり多く、東日本日本海側と西日本で多かった。一方、沖縄・奄美では少なかった。

日照時間:東・西日本と沖縄・奄美でかなり多く、北日本で多かった。

-

2018年3月の地域平均気候表

※本文中の北・東・西日本の降水量・日照時間の特徴は、地域平均気候表における日本海側・太平洋側の階級に基づいて記述している。

|

|

| 月平均気温平年偏差、月降水量平年比、月間日照時間平年比の分布図 | 地域平均旬降水量平年比、旬間日照時間平年比の経過図 |

|---|

天候経過

上旬

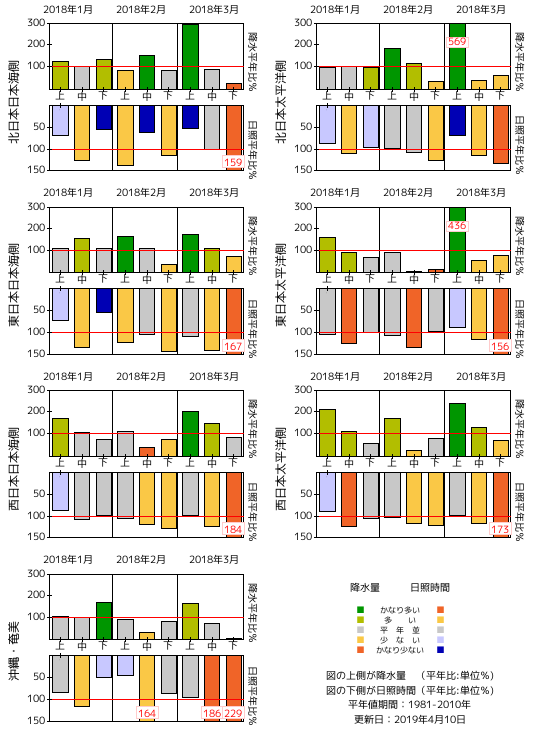

低気圧と高気圧が交互に通過したが、日本の東で高気圧の勢力が強く、低気圧が発達しながら日本海を北東に進むことが多かった。低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、各地で大雨となったほか、1日は近畿地方と関東地方で、5日は九州南部・奄美地方で「春一番」が吹いた。また、8日から9日にかけて、北海道では記録的な大雨と急速な雪解けの影響で、低地の浸水や河川の増水などによる被害が発生した。旬降水量は、北日本日本海側で平年比292%、北日本太平洋側で同569%、東日本太平洋側で同436%となり、それぞれ3月上旬として1位の多雨となった。また、北日本日本海側の旬間日照時間は平年比53%となり、3月上旬として1位の寡照となった(いずれも統計開始は1961年)。

旬平均気温:東・西日本でかなり高く、北日本と沖縄・奄美で高かった。

旬降水量:北・東・西日本でかなり多く、沖縄・奄美で多かった。

旬間日照時間:北日本でかなり少なく、東日本太平洋側で少なかった。東日本日本海側と西日本、沖縄・奄美では平年並だった。

中旬

低気圧と高気圧が交互に通過したが、東・西日本や沖縄・奄美を中心に移動性高気圧に覆われて晴れた日が多かった。日本付近を寒冷前線が南下し、大陸から一時的に寒気が流れ込む日はあったものの、低気圧は日本の北を東進することが多く、日本付近は南よりの非常に暖かい空気が流れ込んだ日が多かった。

旬平均気温:東日本でかなり高く、北・西日本と沖縄・奄美で高かった。

旬降水量:北・東日本太平洋側で少なかった。一方、東日本日本海側と西日本で多かった。北日本日本海側と沖縄・奄美では平年並だった。

旬間日照時間:沖縄・奄美でかなり多く、北日本太平洋側と東・西日本で多かった。北日本日本海側では平年並だった。

下旬

旬のはじめは低気圧が南岸を東進し、東北地方や関東甲信地方の内陸や山沿いを中心に大雪となった所があり、西日本では旬の前半にかけて寒気が流れ込んだ。その後は、移動性高気圧に覆われて全国的に晴れた日が多かった。南高北低の気圧配置となって南よりの暖かい空気が流れ込み、北日本から西日本にかけては気温がかなり高く、28日から30日にかけては各地で3月として記録的な高温となった。旬平均気温は、北日本で平年差+3.0℃、東日本で+同2.7℃となり、いずれも3月下旬として1位の高温となった(統計開始は1961年)。また、旬間日照時間は、北日本日本海側で平年比159%、東日本日本海側で同167%、西日本日本海側で同184%、西日本太平洋側で同173%、沖縄・奄美で同229%となり、いずれも3月下旬として1位の多照となった(いずれも統計開始は1961年)。

旬平均気温:北・東・西日本でかなり高かった。一方、沖縄・奄美で平年並だった。

旬降水量:北日本日本海側と沖縄・奄美でかなり少なく、北・西日本太平洋側と東日本で少なかった。西日本日本海側では平年並だった。

旬間日照時間:全国的にかなり多かった。

極東循環場の特徴

500hPa天気図:日本付近は東西に高度が高く、暖かい空気に覆われやすかった。特に日本の東で高度が高く、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすかった。偏西風は日本の北で強く、本州付近では弱かったため、東日本から沖縄・奄美にかけては低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすかった。

海面気圧と外向き長波放射量平年偏差:海面気圧は、朝鮮半島から日本の東にかけて高く、日本付近は高気圧に覆われやすかった。また、日本の東では特に気圧が高く、高気圧の勢力が強まりやすかった。外向き長波放射量平年偏差は、インドネシア付近では負偏差で対流活動が活発だった一方、華南から本州付近、本州の東にかけては正偏差で対流活動が不活発だった。

850hPa気温:日本付近は東西に広がる正偏差域に入り、暖かい空気に覆われやすかった。

|

|

| 月平均500hPa高度・偏差分布図 | 月平均850hPa気温・偏差分布図 |

|---|---|

|

|

| 月平均海面更正気圧・偏差分布図 | 月平均外向き長波放射量・偏差分布図 |

記録と台風

広尾 大船渡 青森* 八戸 宮古 仙台* 石巻* 福島* 白河 小名浜 輪島* 伏木 富山 長野 高田* 宇都宮 高山 松本* 諏訪 軽井沢 前橋 熊谷 水戸 敦賀 岐阜 名古屋 飯田* 秩父 館野 銚子 上野 津 伊良湖 浜松 御前崎 尾鷲 石廊崎* 館山* 勝浦 大島* 三宅島 千葉 四日市 日光 鳥取 豊岡 舞鶴 津山 京都 彦根 姫路 神戸* 洲本 奈良 佐賀* 鹿児島* 牛深 宇和島 高知 宿毛(*はタイ記録)

苫小牧 大船渡 白河 小名浜 河口湖 伊良湖 千葉 舞鶴 厳原

若松 山形 金沢 富山 高山 上野 四日市 松江 米子 鳥取 豊岡 舞鶴 萩 浜田 津山 彦根 福山 姫路 神戸 洲本 奈良 飯塚 多度津 高松 与那国島 西表島 久米島 名護 沖永良部

第3号(25日)