日本の年の天候 ------------------ 対象期間:

令和4年1月14日 作成

2021年の日本の天候の主な特徴は以下のとおりである。

○気温の高い状態が続き、年平均気温は全国的に高く、特に北・西日本ではかなり高かった。

○前年12月〜1月にかけて、日本海側では各地で大雪となった。

○8月中旬は東・西日本で記録的な大雨となった。

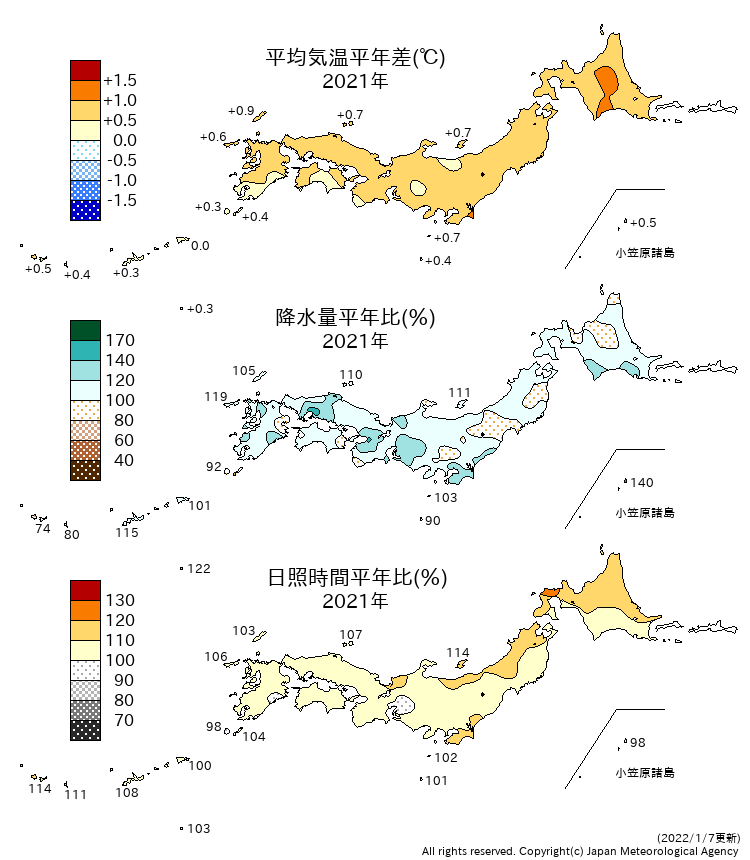

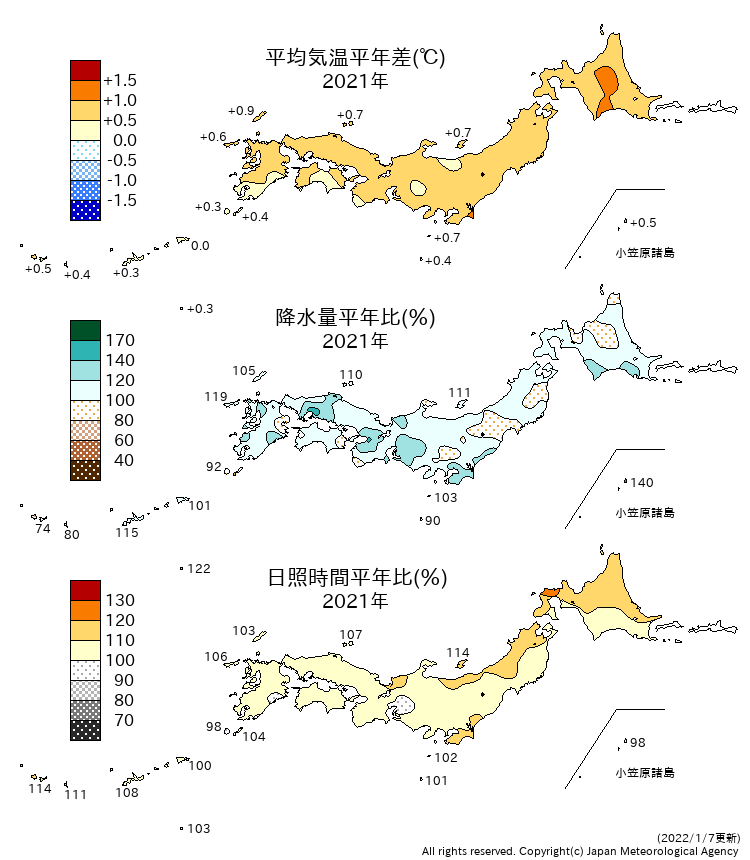

年間の平均気温、降水量、日照時間は以下のとおりである。

平均気温:全国的に高く、北・西日本でかなり高かった。

年降水量:北日本太平洋側、東・西日本で多く、東日本太平洋側ではかなり多かった。北日本日本海側と沖縄・奄美は平年並だった。

年間日照時間:西日本太平洋側で平年並だったほかは多く、北・東日本日本海側と沖縄・奄美ではかなり多かった。

|

|

| 年平均気温平年偏差、年降水量平年比、年間日照時間平年比の分布図 |

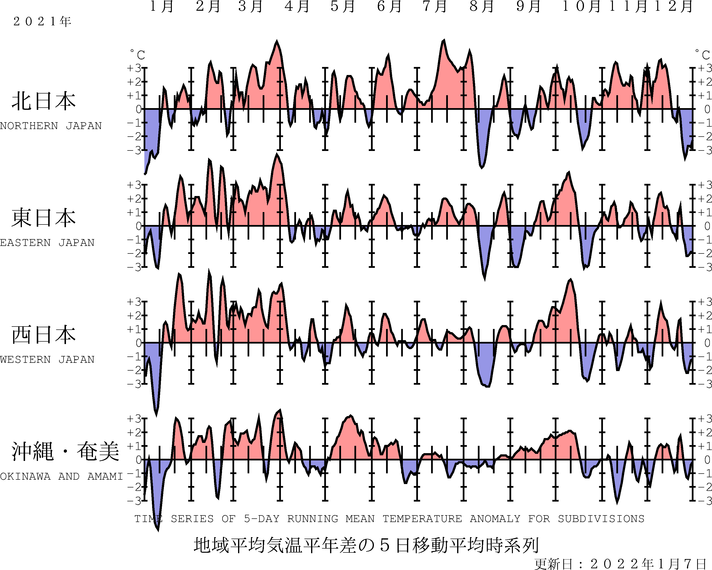

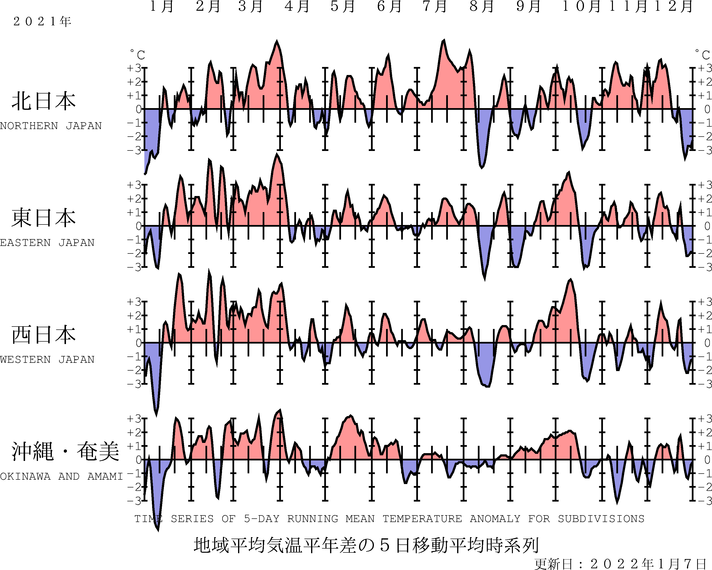

地域平均気温平年偏差の5日移動平均時系列図 |

冬:2020年12月〜2021年2月

○冬の前半に強い寒気の影響を断続的に受け、北日本では寒冬だったが、東・西日本と沖縄・奄美では暖冬だった。

○冬の降雪量は、西日本日本海側でかなり多く、東日本日本海側で多かった。

○冬の日照時間は、西日本で記録的に多かった。

冬の前半(12月から1月上旬)は、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧の勢力がともに強く、冬型の気圧配置が強まり、北・東日本日本海側を中心に曇りや雪または雨の日が多かった。また、12月の中頃と12月下旬後半から1月上旬にかけて、日本付近に断続的に強い寒気が流れ込んだ影響で、日本海側を中心に記録的な大雪となった所があり、北陸地方などで大規模な交通障害が発生したほか、沖縄・奄美では、前線や湿った空気の影響で大雨となった所があった。

冬の後半は、シベリア高気圧の勢力が弱く、冬型の気圧配置は長続きしなかった。北日本付近を低気圧が通過することが多かったことから、北日本では曇りや雪または雨の日が多かったが、東日本以西では高気圧に覆われて晴れる日が多かった。また、2月中旬には日本付近で低気圧が急速に発達し、北・東日本を中心に大荒れとなった日があったほか、沖縄・奄美では低気圧の影響で大雨となった所があった。

このため、冬の降水量は、東日本日本海側と沖縄・奄美でかなり多く、北日本日本海側で多かった。冬の日照時間は、北日本日本海側で少なかった一方、西日本日本海側と西日本太平洋側の平年比が、それぞれ127%、119%と、冬として1位の多照(統計開始は1946/47年冬)となるなど、西日本でかなり多く、東日本で多かった。

気温は、冬の前半に断続的に強い寒気が流れ込んだ影響で、12月は北日本と西日本で低く、1月は沖縄・奄美でかなり低く、北日本で低くなったが、冬の後半は一転して寒気の南下が弱く、また、北日本付近を通過する低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ時期もあったことから、冬の平均気温は北日本で低かったほかは、高かった。冬の前半と後半で気温の変動が大きかった。

日本海側の冬の降雪量は、冬の前半に断続的に強い寒気が流入し、記録的な大雪となった所があり、西日本日本海側でかなり多く、東日本日本海側で多かったが、北日本日本海側では、気温が高く雨となった日もあったことから平年並だった。

平均気温:東・西日本と沖縄・奄美で高かった。北日本では低かった。

降水量:東日本日本海側と沖縄・奄美でかなり多く、北日本日本海側で多かった。一方、北・東日本太平洋側と西日本では少なかった。

日照時間:西日本でかなり多く、東日本で多かった。一方、北日本日本海側で少なかった。北日本太平洋側と沖縄・奄美では平年並だった。

春:3月〜5月

○春の平均気温は、全国的にかなり高かった。

○春の降水量は、北日本と西日本太平洋側でかなり多かった。

○春の日照時間は、沖縄・奄美でかなり多かった。

3月は、北からの寒気の流入が顕著に弱かったため、全国的にかなりの高温で、北・東・西日本では統計開始の1946年以降で最も高くなった。本州付近を低気圧と高気圧が交互に通過したため、全国的に天気は数日の周期で変わり、平年に比べ低気圧や前線の影響を受けやすかった北日本太平洋側では降水量がかなり多かった。一方、移動性高気圧に覆われやすかった沖縄・奄美では降水量が少なく日照時間が多かった。4月は、本州付近を移動性高気圧が通過して寒気と暖気の影響を交互に受けたため、北・東・西日本では気温の変動が大きかった。低気圧や前線の影響を受けやすかった北日本では降水量がかなり多くなった。全国的に日照時間が多く、低気圧や前線の影響を受けにくかった東日本日本海側と沖縄・奄美ではかなり多かった。5月は、平年に比べ梅雨前線が早く北上し、南から暖かい空気が流れ込むとともに、太平洋高気圧に覆われ日照時間が多かった沖縄・奄美では気温がかなり高く、1946年の統計開始以来5 月として最も高い記録を更新した。中旬を中心に本州付近に停滞した活発な梅雨前線の影響などで、降水量は西日本でかなり多く、日照時間は北・東日本日本海側でかなり少なかった。なお、梅雨前線が平年に比べ早く北上したため、九州南部と九州北部地方は5月11日ごろに、四国・中国地方では12日ごろに、それぞれ平年よりかなり早く梅雨入りした(確定値)。

これらのことから、春の平均気温は全国的にかなり高く、降水量は北日本と西日本太平洋側でかなり多かった。また、日照時間は沖縄・奄美でかなり多かった。

平均気温:全国的にかなり高かった。

降水量:北日本と西日本太平洋側でかなり多く、東日本と西日本日本海側で多かった。沖縄・奄美では少なかった。

日照時間:沖縄・奄美でかなり多く、北日本太平洋側と東日本日本海側で多く、北日本日本海側、東日本太平洋側、西日本で平年並だった。

夏:6月〜8月

○東日本太平洋側と西日本では、夏の降水量がかなり多かった。

○北日本では、夏の日照時間がかなり多く、夏の平均気温がかなり高く、北日本日本海側の夏の降水量がかなり少なかった。

○沖縄・奄美では、夏の降水量が多く、夏の日照時間が少なかった。

6月は、太平洋高気圧の北への張り出しが例年より弱かったため、梅雨前線は日本の南海上に停滞し、本州付近は高気圧に覆われやすく、北日本では高気圧通過後に暖かい空気が入りやすかった。北日本では記録的な多照となり、気温もかなり高かったほか、東日本と西日本日本海側でも月間日照時間が多かった。7月上旬は東・西日本付近に梅雨前線が停滞し、東日本太平洋側では大雨で大規模な土砂災害が発生した所もあった。7月中旬以降8月上旬にかけては北日本を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多く、北日本で7月の降水量はかなり少なく、猛暑日が観測された所もあるなど気温はかなり高かった。また、北日本日本海側では7月として記録的な多照となった。8月8日には台風第9号が鹿児島県に上陸、その後西日本を北西進し、温帯低気圧となって日本海沿岸、北日本を進んで各地で大雨、大荒れの天気となった。8月中旬から下旬の前半にかけては、オホーツク海付近の高気圧が日本海まで張り出し、日本の南では太平洋高気圧が西に張り出して、本州付近は前線が停滞しやすかった。断続的に各地で大雨となり、西日本では8月として記録的な多雨となった。夏としては、東日本太平洋側の7月上旬の梅雨前線による大雨や、8月中旬頃の本州付近に停滞した前線の大雨で、東日本太平洋側と西日本の降水量はかなり多かった。また、北日本は高気圧に覆われやすく、気温はかなり高く、日照時間はかなり多かった。特に北日本日本海側では、日照時間の平年比は133%で1946年の統計開始以来1位の多照となり、降水量もかなり少なかった。

沖縄・奄美では、6月は梅雨前線の影響を受けやすかった。7月は、前半は太平洋高気圧に覆われやすかったが、後半は台風第6号が沖縄地方にゆっくり接近して、大型で強い勢力のまま23日には宮古島付近を北西進したため、曇りや雨の日が多かった。8月は、中旬以降は太平洋高気圧に覆われた日が多かったが、熱帯低気圧や台風第9号、第10号、第12号の影響で曇りや雨の日が多かった。熱帯低気圧や台風の影響をたびたび受けたため、夏の降水量は多く、日照時間は少なかった。

この夏に発生した台風は9個で、日本に接近した台風は7個、このうち日本に上陸した台風は2個だった。

平均気温:北日本でかなり高く、東日本で高かった。西日本と沖縄・奄美では平年並だった。

降水量:東日本太平洋側と西日本でかなり多く、沖縄・奄美で多かった。一方で、北日本日本海側でかなり少なかった。北日本太平洋側と東日本日本海側では平年並だった。

日照時間:北日本でかなり多く、東日本日本海側で多かった。一方で、沖縄・奄美で少なかった。東日本太平洋側と西日本では平年並だった。

秋:9月〜11月

○秋の平均気温は、北・西日本で高かった。

○秋の降水量は、北日本日本海側で多く、東日本太平洋側、西日本と沖縄・奄美で少なかった。

○秋の日照時間は、全国的に多く、北日本日本海側、東日本と沖縄・奄美でかなり多かった。

秋の前半は、秋雨前線の活動が弱く台風の影響も小さく、東・西日本を中心に高気圧に覆われて晴れの日が多かった。一方、後半は大陸の寒気が西回りで沖縄・奄美に入りやすい一方、北日本は寒気の影響を受けにくく、また、偏西風から切り離されて動きの遅い低気圧の影響を受けやすかった。

9月は、北日本では月を通して高気圧に覆われやすく晴れた日が多かったため、月間日照時間が多く、特に日本海側では記録的に多かった。一方、東・西日本では月半ばまでは前線の影響を受けて曇りや雨の日が多かったが、その後は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。沖縄・奄美は月を通して高気圧に覆われやすく晴れた日が多かった。

10月は、北日本は低気圧や前線の影響を受けやすかったために曇りや雨の日が多く、月降水量は日本海側でかなり多かった。一方、東・西日本では高気圧に覆われて晴れた日が多く、月降水量は西日本日本海側でかなり少なく、月間日照時間は西日本太平洋側でかなり多くなった。沖縄・奄美では上旬を中心に高気圧に覆われる日が多かった。また、気温は、月の前半は全国的に平年を大きく上回る日が多かったが、後半は強い寒気が流れ込んだ影響で全国的に低温となり、気温の変化が大きかった。

11月は、北日本は寒気の影響が弱く、加えて動きの遅い低気圧の前面で南から暖かい空気が流れ込みやすかったため、気温がかなり高くなるとともに、月降水量が多くなった。また、寒気の影響が弱かったため日本海側では月間日照時間が多かった。東・西日本は、中旬に帯状の高気圧に覆われて晴れた日が多く、東日本では月間日照時間がかなり多く、西日本で多かった。一方、沖縄・奄美では大陸からの寒気の影響を受けやすく、気温が低かった。

これらのことから、秋の平均気温は北・西日本で高かった。降水量は北日本日本海側で多く、東日本太平洋側、西日本と沖縄・奄美で少なかった。日照時間は全国的に多く、北日本日本海側、東日本と沖縄・奄美でかなり多くなった。

平均気温:北・西日本で高かった。東日本と沖縄・奄美は平年並だった。

降水量:北日本日本海側で多かった。一方、東日本太平洋側、西日本と沖縄・奄美で少なかった。北日本太平洋側と東日本日本海側では平年並だった。

日照時間:北日本日本海側、東日本と沖縄・奄美でかなり多く、北日本太平洋側と西日本では多かった。

年間の台風の発生数は22個(平年値25.1個)だった。特に、台風の発生数が最も多くなる 8〜9月において、例年台風が多く発生する海域での対流活動が不活発で、この期間の台風の発生数が8個(平年値10.7個)と平年より少なかった。日本への接近数は12個(平年値11.7個)、日本への上陸数は3個(平年値3.0個)だった。

※ 日本の天候のまとめに掲載している外向き長波放射量(OLR)偏差分布図は、2023年9月以降は米国海洋大気庁(NOAA)気候予測センター(CPC)提供のBlended OLRを、2023年8月までは同センター提供のAVHRR OLRを用いて作成したものです。

このページのトップへ