《顕著な天候事例》大雪とその後の低温による積雪の影響(2012年12月~2013年3月)

2012年から2013年にかけての冬期間は、遅い初雪がそのまま根雪となるなど、前例のないスタートとなったばかりでなく、積雪の多い状態が全道的に長く続き、交通機関や農業などへの社会的な影響が大きくなったシーズンでした。

2012(平成24)年12月18日の札幌市の様子(気象台職員撮影)

2012(平成24)年12月18日の札幌市の様子(気象台職員撮影)

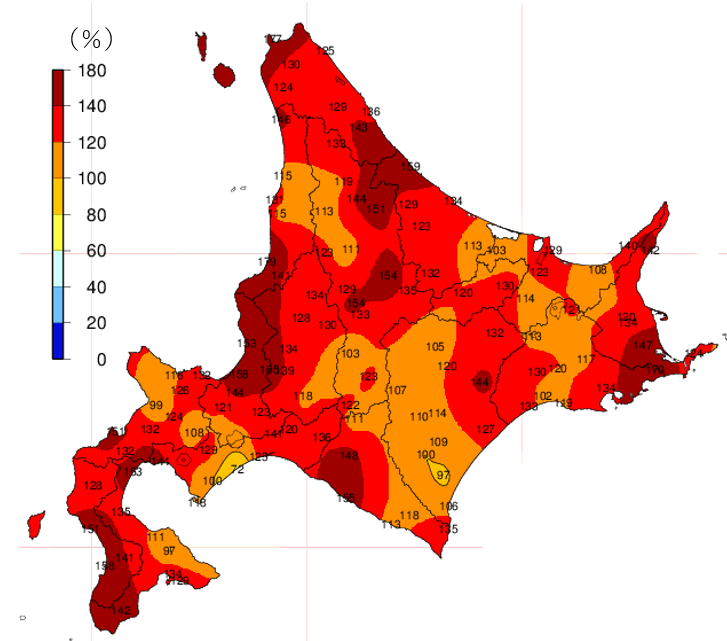

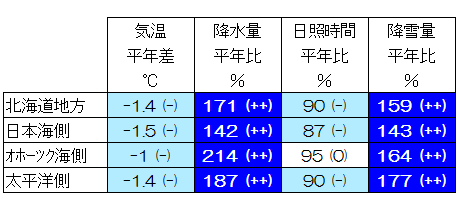

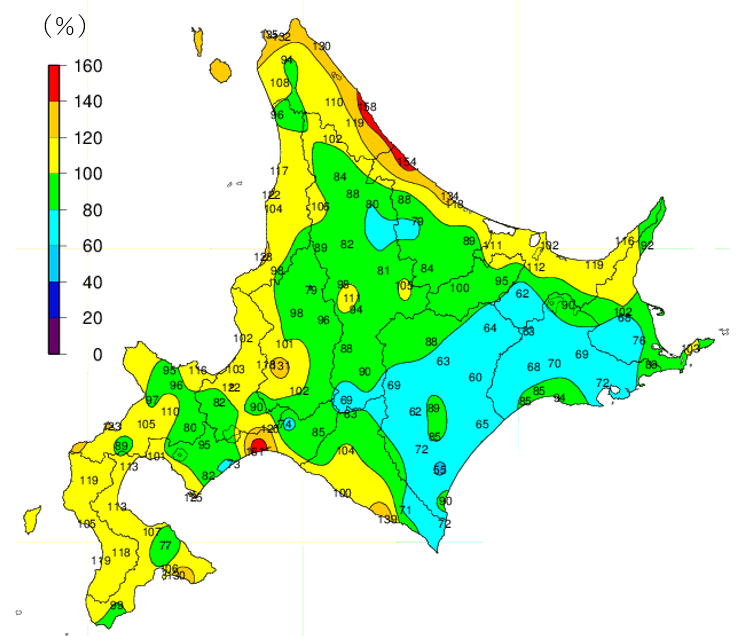

図1 2012(平成24)年8月~2013(平成25)年7月の最深積雪平年比の分布図

太平洋側など一部を除き、最深積雪が平年を上回った。

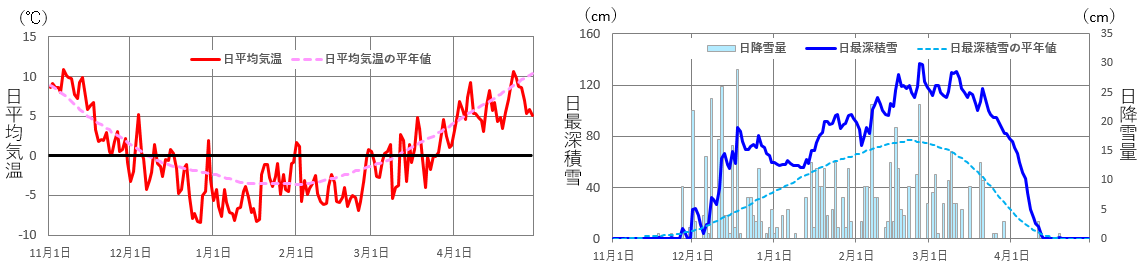

図2 2012(平成24)年11月から2013(平成25)年4月の札幌における(左)日平均気温、(右)日降雪量と日最深積雪

要因1『2012年12月の大雪』

2012年12月の北海道の降雪量は平年に比べ159%と記録的に多くなり、1961年の統計開始以降、北海道地方では12月として月降雪量は多い方から第1位となりました。

降雪量平年比の分布図を見ると、日本海側の一部分で平年を下回っている所がありますが、冬は比較的雪の少ない太平洋側東部を中心に、全道的に降雪量が多くなっていることがわかります。

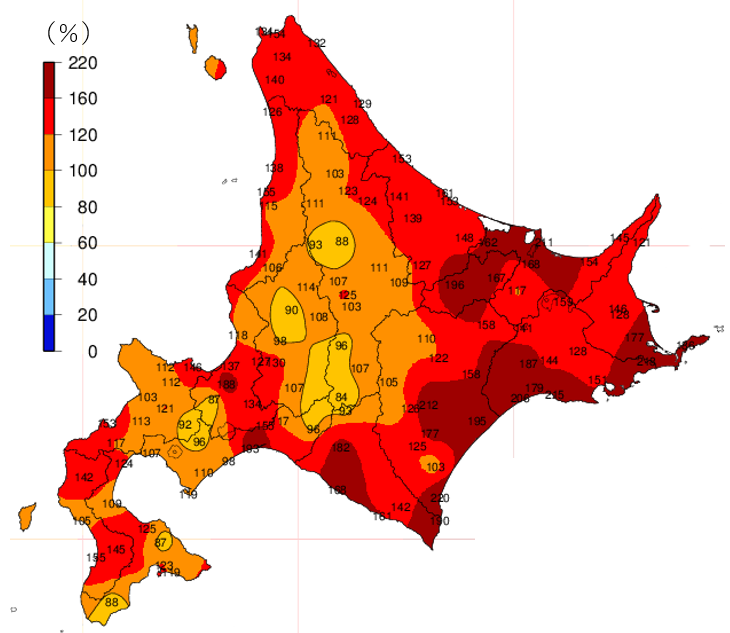

表1 2012(平成24)年12月の気候表

注)階級の(++)はかなり多い・かなり高い、(-)は少ない・低い、(0)は平年並を示します。

図3 2012(平成24)年12月の降雪量平年比の分布図

日本海側などの一部を除き、降雪量が平年を上回った。

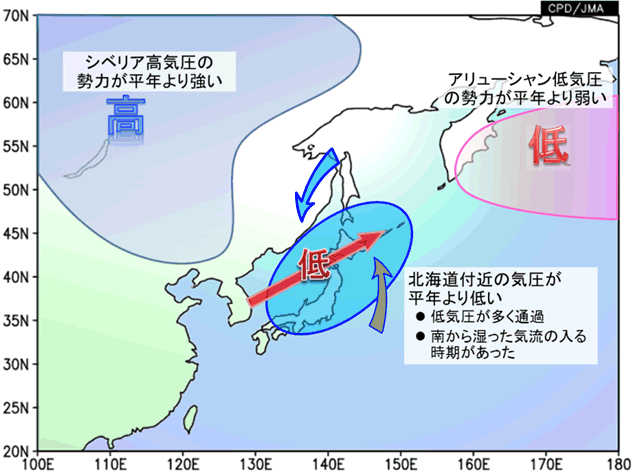

2012年12月が大雪となった理由

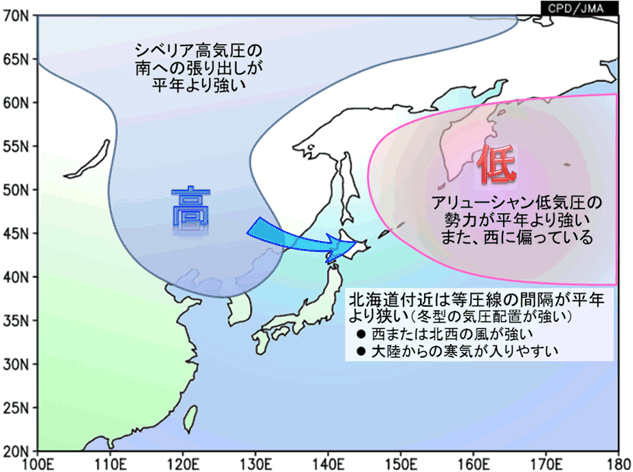

12月のアジア極東域の気圧配置は、平年に比べてシベリア高気圧の勢力が強く、アリューシャン低気圧は勢力が弱い傾向となっていました。

一方で、北海道付近の気圧は平年より低く、低気圧が北海道付近を平年よりも多く通過しました。また、北海道には低気圧に向かって、南からの湿った気流も入りやすい状況でした。

これらのことから、冬型の気圧配置に伴う降雪に加え、低気圧に伴う降雪もあって、12月の降雪量は全道的に多くなったと考えられます。

一方で、北海道付近の気圧は平年より低く、低気圧が北海道付近を平年よりも多く通過しました。また、北海道には低気圧に向かって、南からの湿った気流も入りやすい状況でした。

これらのことから、冬型の気圧配置に伴う降雪に加え、低気圧に伴う降雪もあって、12月の降雪量は全道的に多くなったと考えられます。

図4 2012(平成24)年12月が大雪となった理由の概念図

要因2『2012年12月以降も続いた低温』

顕著に降雪量が多くなった12月以降の降雪量は、一部を除いて全道的に平年を下回る状況でしたが、先に示した通りシーズンの最深積雪は、ほとんどの地点で平年を上回りました。

12月にもたらされた平年より顕著に多い雪が、その後も低温が持続したことで解けにくく、少しの降雪でも更に積雪は増え、積雪の多い状況が春にかけて持続したと考えられます。

12月にもたらされた平年より顕著に多い雪が、その後も低温が持続したことで解けにくく、少しの降雪でも更に積雪は増え、積雪の多い状況が春にかけて持続したと考えられます。

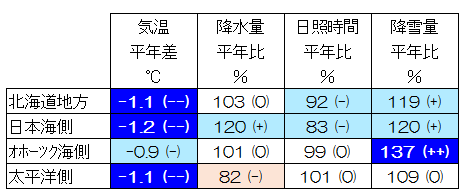

表2 2013(平成25)年1~3月の気候表

注)階級の(++)はかなり多い・かなり高い、(+)は多い・高い、(0)は平年並、(-)は少ない・低い、(--)はかなり少ない・かなり低いを示します。

図5 2013(平成25)年1~3月の降雪量平年比の分布図

一部を除き、全道的に降雪量が平年を下回った。

2013年1~3月が低温となった理由

1月から3月のアジア極東域の気圧配置は、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧はともに、平年より勢力が強い傾向となっていました。

このため、北海道付近では冬型の気圧配置が平年より強まり、北海道には大陸からの寒気が入りやすい状況となっていました。

このため、北海道付近では冬型の気圧配置が平年より強まり、北海道には大陸からの寒気が入りやすい状況となっていました。

図6 2013(平成25)年1~3月が低温となった理由

まとめ