《顕著な天候事例》大雪とその後の低温による積雪の影響(2012年12月~2013年)の詳しい参考資料

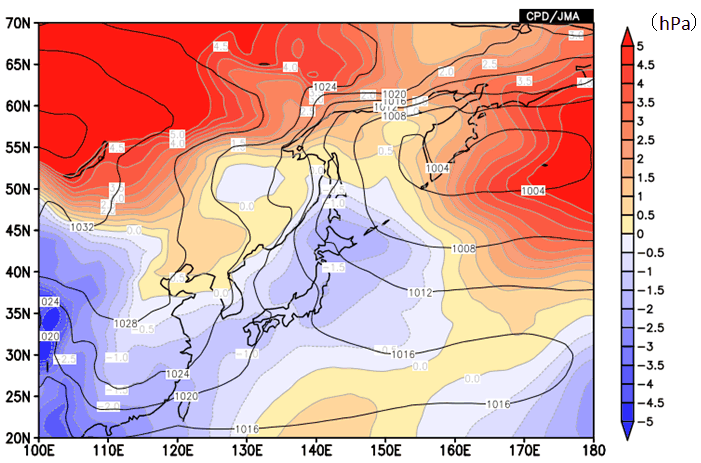

図1 2012(平成24)年12月の海面気圧の平年偏差

実線は等圧線を、色合いは暖色ほど平年より気圧が高く、寒色ほど気圧が低いことを示します。

平年に比べると、北海道を中心に気圧が低く、気圧の谷となりやすかったことが分かります。 また、シベリア高気圧の勢力が強く、アリューシャン低気圧の勢力は弱かったことも分かります。

平年に比べると、北海道を中心に気圧が低く、気圧の谷となりやすかったことが分かります。 また、シベリア高気圧の勢力が強く、アリューシャン低気圧の勢力は弱かったことも分かります。

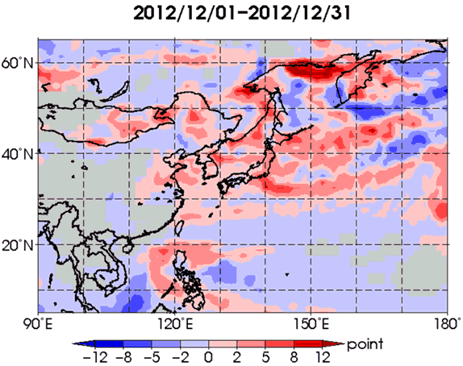

図2 2012(平成24)年12月の低気圧の存在頻度

注)この図は北海道大学稲津准教授提供のプログラムを用いて作成しています。

色合いは暖色ほど平年より低気圧が多く存在していたことを示します。日本海から北海道付近にかけて濃い暖色となっており、平年よりも低気圧が多く存在していたことが分かります。

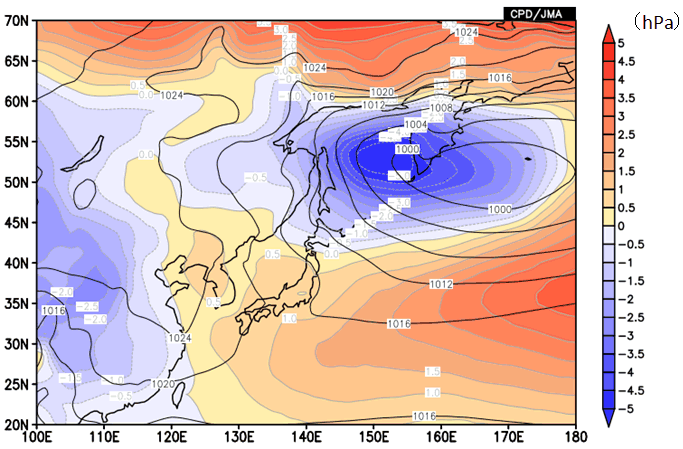

図3 2013(平成25)年1~3月の海面気圧の平年偏差

図の見方は図1と同じです。

平年に比べると、オホーツク海で気圧が低く、朝鮮半島の北で気圧が高くなっており、アリューシャン低気圧は西に偏って発達しやすかったことや、シベリア高気圧が南へ張り出す傾向だったことが分かります。 また、北海道付近の等圧線は平年より間隔が狭く、冬型の気圧配置が強かったこともうかがえます。

平年に比べると、オホーツク海で気圧が低く、朝鮮半島の北で気圧が高くなっており、アリューシャン低気圧は西に偏って発達しやすかったことや、シベリア高気圧が南へ張り出す傾向だったことが分かります。 また、北海道付近の等圧線は平年より間隔が狭く、冬型の気圧配置が強かったこともうかがえます。

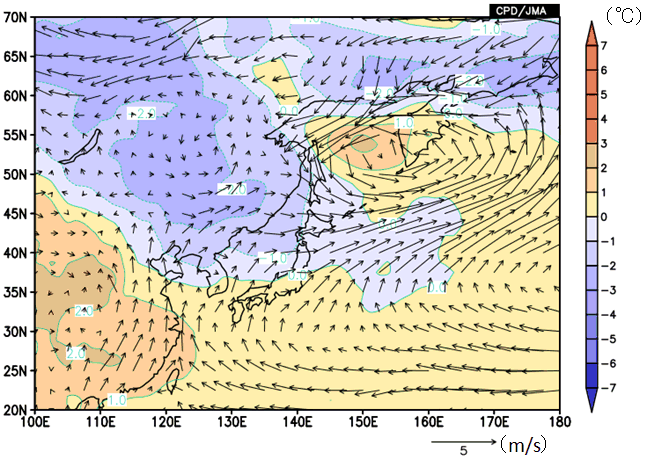

図4 2013(平成25)年1~3月の925hPa気温と風の平年偏差

矢印は風向きと風速を、色合いは寒色ほど平年より気温が低いことを示しています。

北海道には大陸からの寒気が、西から北西の風によって入りやすかったことが分かります。

北海道には大陸からの寒気が、西から北西の風によって入りやすかったことが分かります。

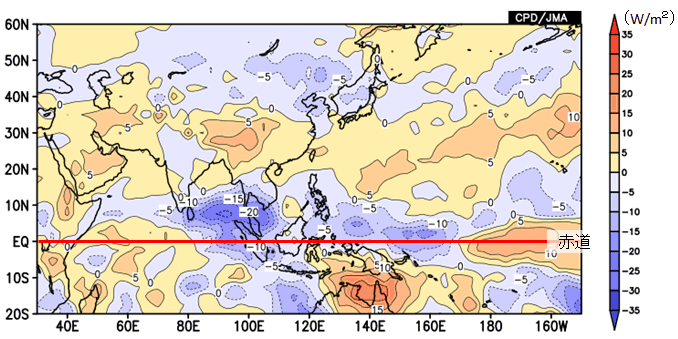

図5 2013年冬(前年12月~2月)のOLR(外向き長波放射量)平年偏差

低緯度では寒色ほど積乱雲が発達していることを示します(冬の中・高緯度では地表が強く冷えている場合も寒色となるため注意)。

インド洋東部で積乱雲が盛んに発生している様子が分かります。 熱帯の海洋における積乱雲の発生状況(発生量や発生領域)は、偏西風の流れに大きな影響を与える場合があります。

インド洋東部で積乱雲が盛んに発生している様子が分かります。 熱帯の海洋における積乱雲の発生状況(発生量や発生領域)は、偏西風の流れに大きな影響を与える場合があります。

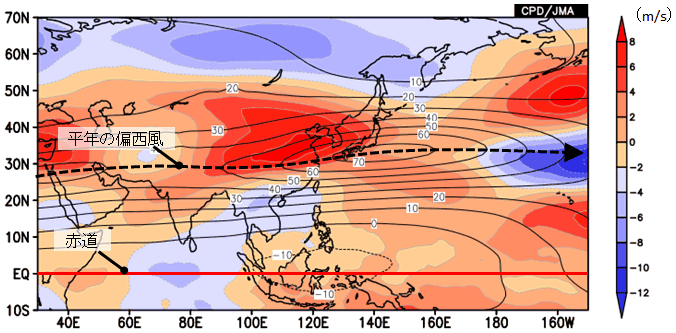

図6 2013年冬(前年12月~2月)の200hPa西風偏差

太い点線は概ね平年の偏西風の位置を、色合いは暖色ほど平年より西風が強いことを、また、暖色が太い点線より北に広がっている所では、偏西風が平年よりも北に偏って流れていることを示します。

偏西風は平年に比べて、インド西部で南に、中国で北へ、日本の東海上で南へ蛇行していることが分かります。 北海道には北からの寒気が入りやすかったと考えられます。

偏西風は平年に比べて、インド西部で南に、中国で北へ、日本の東海上で南へ蛇行していることが分かります。 北海道には北からの寒気が入りやすかったと考えられます。

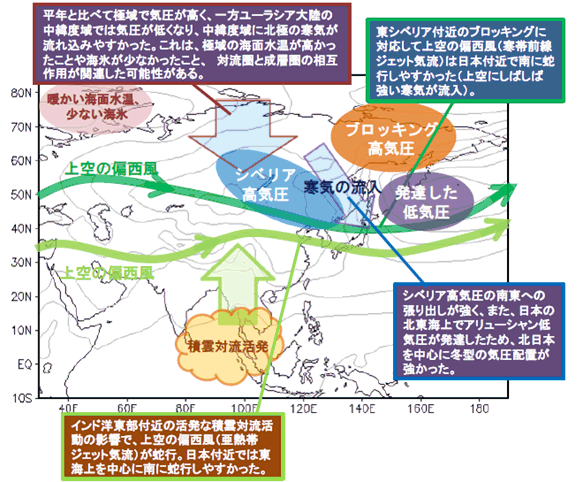

図7 2013年冬(前年12月~2月)の低温と大雪をもたらした大気の流れの特徴と要因

- 平年と比べて極域で気圧が高く、一方ユーラシア大陸の中緯度域では気圧が低くなり、中緯度域に北極の寒気が流れ込みやすかった。 これは、極域の海面水温が高かったことや海氷が少なかったこと、対流圏と成層圏の相互作用が関連した可能性がある。

- インド洋東部付近の活発な積雲対流活動の影響で、上空の偏西風(亜熱帯ジェット気流)が蛇行。日本付近では東海上を中心に南に蛇行しやすかった。

- 東シベリア付近のブロッキングに対応して上空の偏西風(寒帯前線ジェット気流)は日本付近で南に蛇行しやすかった(上空にしばしば強い寒気が流入)。

- シベリア高気圧の南東への張り出しが強く、また、日本の北東海上でアリューシャン低気圧が発達したため、北日本を中心に冬型の気圧配置が強かった。