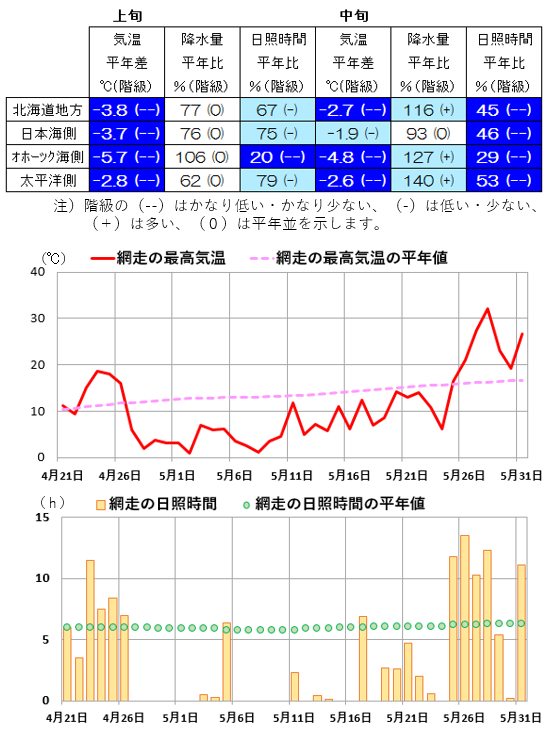

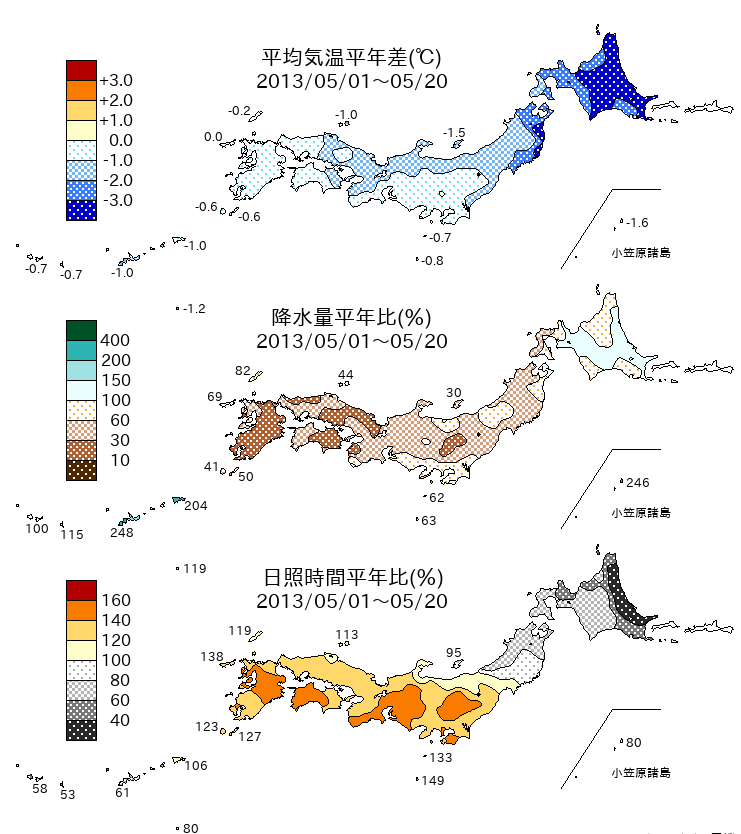

2013年の春は、4月末の大型連休から5月下旬の前半にかけて、オホーツク海側を中心に記録的な低温・寡照となりました。

特にオホーツク海側では、5月上旬が1961年の統計開始以来第1位の低温・寡照となり、5月中旬としても第1位の寡照(北海道平均や日本海側でも第1位)で第2位の低温となるなど、記録的な低温・寡照が続きました。

このような状況が続く中、札幌では、5月2日に5月としては21年ぶりに雪が降ったほか、網走地方や釧路地方では2日と7~8日に真冬日となった所があるなど、春先の遅い雪解けと相まって、農作業の遅れなど社会的に大きな影響が現れました。

《顕著な天候事例》顕著な低温と寡照(2013年5月)

表1 2013(平成25)年5月上・中旬の気候表

図1 網走の5月の(上)最高気温と(下)日照時間の日別値と平年値

図2 2013(平成25)年5月1日~20日までの日本の天候

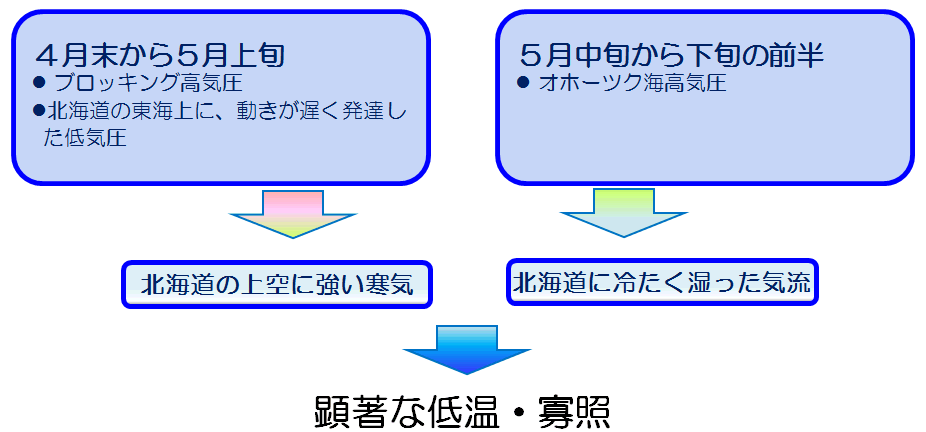

2013年春の低温の理由

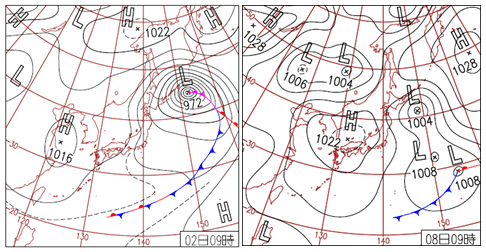

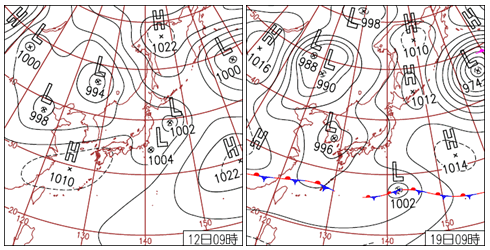

5月上旬は、1日から2日にかけて関東沖を発達しながら北上した低気圧が、千島近海でほとんど動かない状況が6日頃まで続きました。

また、7日から10日にかけても別の低気圧が、北海道の南をゆっくりと通過しました。

一方、オホーツク海北部からカムチャツカ半島付近にはブロッキング高気圧があって、低気圧に向かって北からの寒気が次々と入り込んでいたのです。

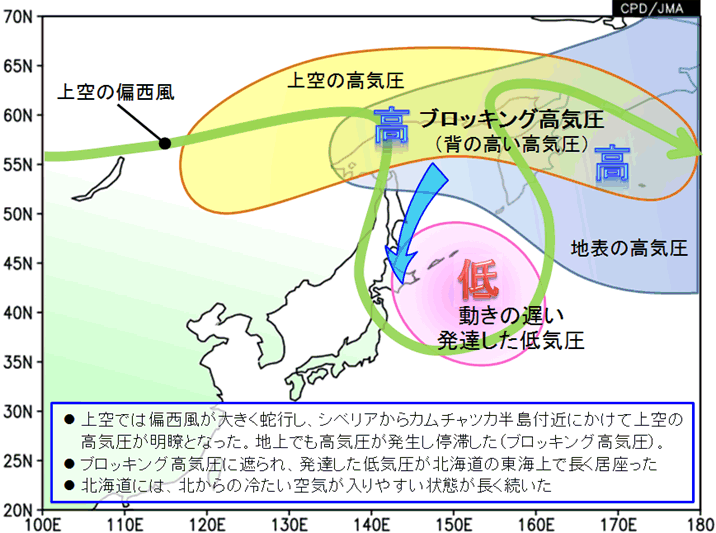

5月中旬はどうでしょう。 北海道の南を小さな低気圧が何度か通過しましたが、アリューシャン列島の南と中国東北区で低気圧が現れやすかった一方で、オホーツク海北部から北海道にかけて気圧が高く、12日から15日にかけてと18日から19日にかけては、いわゆるオホーツク海高気圧が現れていました。 オホーツク海からの冷たく湿った気流がオホーツク海側を中心に流れ込んでいました。

このように、日々の天気図を見ると、5月上旬と5月中旬では、異なる要因により低温が長く継続していたことが分かります。

5月中旬はどうでしょう。 北海道の南を小さな低気圧が何度か通過しましたが、アリューシャン列島の南と中国東北区で低気圧が現れやすかった一方で、オホーツク海北部から北海道にかけて気圧が高く、12日から15日にかけてと18日から19日にかけては、いわゆるオホーツク海高気圧が現れていました。 オホーツク海からの冷たく湿った気流がオホーツク海側を中心に流れ込んでいました。

このように、日々の天気図を見ると、5月上旬と5月中旬では、異なる要因により低温が長く継続していたことが分かります。

図3 2013(平成25)年5月上旬の地上天気図(左:5月2日9時、右:5月8日9時)

図4 2013(平成25)年5月中旬の地上天気図(左:5月12日9時、右:5月19日9時)

図5 2013(平成25)年5月上旬の地上気圧配置の概念図

図6 2013(平成25)年5月中旬の地上気圧配置の概念図

※ブロッキング高気圧

偏西風の蛇行が非常に大きくなった時に、上空の高気圧が明瞭となって地上でも高気圧が発生し、停滞することがあります。 この高気圧をブロッキング高気圧といいます。

偏西風の蛇行が非常に大きくなった時に、上空の高気圧が明瞭となって地上でも高気圧が発生し、停滞することがあります。 この高気圧をブロッキング高気圧といいます。

まとめ

2013年の4月末頃から5月上旬にかけては、東シベリアでブロッキング高気圧が発生し、それに伴い北海道のすぐ東海上で低気圧が発達、動きも遅くなったことから、北の高圧部から低気圧に向かう強い寒気が、北海道の上空に流れ込みやすい状態が続きました。

また、5月中旬から下旬の前半にかけては、オホーツク海で冷たい高気圧(オホーツク海高気圧)が発生し、北海道の上空きわめて低い高度に、冷たく湿った気流が流れ込みました。 これらの強い寒気や冷たく湿った気流、気圧の谷の影響を長く受けたことから、顕著な低温・寡照となり、社会的に大きな影響が現れたと考えられます。

また、5月中旬から下旬の前半にかけては、オホーツク海で冷たい高気圧(オホーツク海高気圧)が発生し、北海道の上空きわめて低い高度に、冷たく湿った気流が流れ込みました。 これらの強い寒気や冷たく湿った気流、気圧の谷の影響を長く受けたことから、顕著な低温・寡照となり、社会的に大きな影響が現れたと考えられます。