《顕著な天候事例》停滞前線による大雨(2018年7月)の詳しい参考資料

2018年7月1~5日に北海道付近で前線が停滞したことには、太平洋高気圧の張り出しが強かったことと、オホーツク海高気圧が発達したことが影響していました。

太平洋高気圧が強かった要因

太平洋高気圧の日本の南東側への張り出しの一因には、日本の東海上で上層の亜熱帯ジェット気流が大きく蛇行し続け、

上空に停滞性の高気圧が発達したこともあげられます。

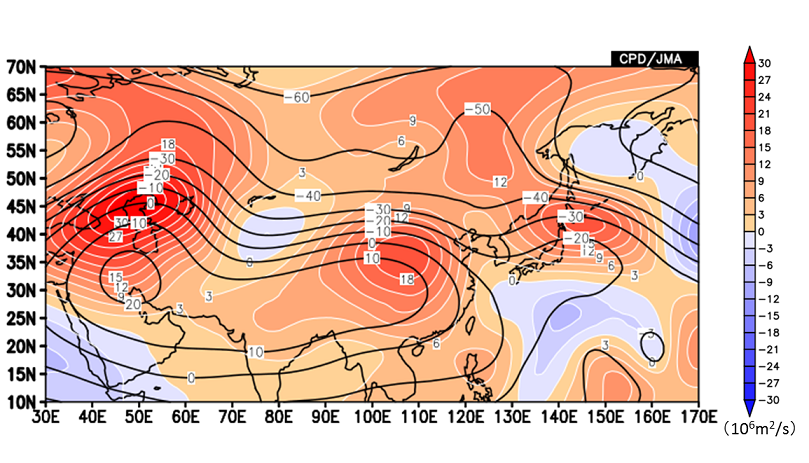

図1は7月1~5日の200hPa流線関数偏差を平均したものです。流線関数とは風の流れを表し、図の暖色域は平年に比べてその場所が高気圧性循環偏差であったこと、

反対に寒色域は低気圧性循環偏差であったことを示します。

カスピ海付近、華北から華中、日本付近が明瞭な高気圧性循環偏差で、上空の高気圧が発達していたことを示しており、 これらの場所では高気圧の北側に沿うように亜熱帯ジェット気流も北へ蛇行します。 夏季のユーラシア大陸上空で、このように亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行が持続することを「シルクロードテレコネクション」と呼びます。

2018年7月上旬はこの持続的な亜熱帯ジェット気流の蛇行により、日本の東海上上空で停滞性の高気圧が発達して、地上の太平洋高気圧の張り出しを強めました。 また、亜熱帯ジェット気流が同じような場所を流れ続けると、それに対応して地上の前線も同じような場所に留まるため、 数日にわたって北海道付近に前線が停滞する結果となりました。

カスピ海付近、華北から華中、日本付近が明瞭な高気圧性循環偏差で、上空の高気圧が発達していたことを示しており、 これらの場所では高気圧の北側に沿うように亜熱帯ジェット気流も北へ蛇行します。 夏季のユーラシア大陸上空で、このように亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行が持続することを「シルクロードテレコネクション」と呼びます。

2018年7月上旬はこの持続的な亜熱帯ジェット気流の蛇行により、日本の東海上上空で停滞性の高気圧が発達して、地上の太平洋高気圧の張り出しを強めました。 また、亜熱帯ジェット気流が同じような場所を流れ続けると、それに対応して地上の前線も同じような場所に留まるため、 数日にわたって北海道付近に前線が停滞する結果となりました。

図1 2018年7月1~5日の5日間平均の200hPa流線関数(等値線)と平年偏差

オホーツク海高気圧が強かった要因

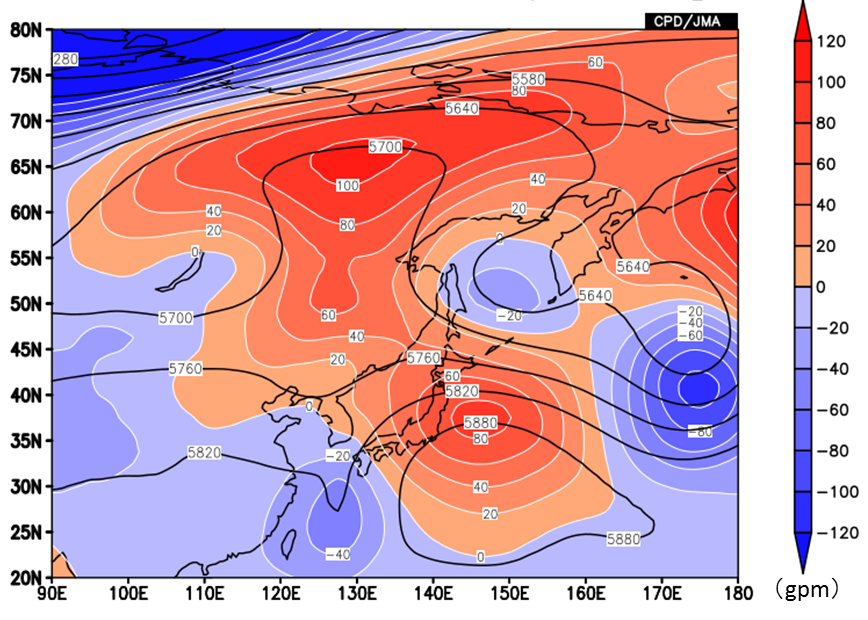

図2は7月1~5日の5日間平均の500hPa高度と平年偏差を示したものです。

黒線は500hPa面の高度を、暖色域は平年より高度が高かったことを示し、寒色域は低かったことを示します。

シベリア東部では平年より高度が高く、等高度線が大きく北に蛇行しています。 これは寒帯前線ジェット気流が蛇行し、上空の気圧の尾根が発達していたことを示します。 この気圧の尾根に対応して、地上ではオホーツク海高気圧が発達し、停滞前線(梅雨前線帯)に北から冷たい空気が流入していました。

シベリア東部では平年より高度が高く、等高度線が大きく北に蛇行しています。 これは寒帯前線ジェット気流が蛇行し、上空の気圧の尾根が発達していたことを示します。 この気圧の尾根に対応して、地上ではオホーツク海高気圧が発達し、停滞前線(梅雨前線帯)に北から冷たい空気が流入していました。

図2 2018年7月1~5日の5日間平均の500hPa高度(等値線)と平年偏差

また、東シナ海では平年より高度が低く、等高度線が南に蛇行しています。

このことから、上空の気圧の谷を示しており、日本海から北海道付近には暖かく湿った空気が流れ込みやすい状況となっていたことが分かります。

前線が強化された要因

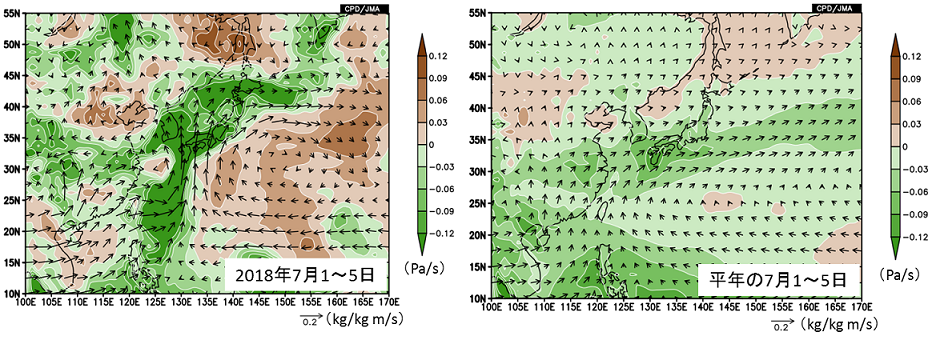

図3は2018年7月1~5日の850hPa水蒸気フラックスと500hPa鉛直p速度を示したもので、

これらは対流圏下層における水蒸気の流れと、中層における上昇気流の強さを表しています。

図の矢印は水蒸気の流れで、矢印が長いほど、より多くの水蒸気が流れ込んでいたことを示します。

また、緑色の場所は平年より上昇気流が強かったことを、茶色は反対に弱かったことを示します。

右図から、平年の7月1~5日は北海道付近の上昇気流が弱く、水蒸気の流れ込みも少ないことが分かります。 一方、左図からは、太平洋高気圧の縁をまわるように、北海道付近の停滞前線へ向かって南から平年より多くの水蒸気が流れ込んでいたことや、 上昇気流が強かったことが分かります。このようにして前線が強化されたことも、北海道で大雨となった一因です。

右図から、平年の7月1~5日は北海道付近の上昇気流が弱く、水蒸気の流れ込みも少ないことが分かります。 一方、左図からは、太平洋高気圧の縁をまわるように、北海道付近の停滞前線へ向かって南から平年より多くの水蒸気が流れ込んでいたことや、 上昇気流が強かったことが分かります。このようにして前線が強化されたことも、北海道で大雨となった一因です。

図3 (左)2018年7月1~5日で平均した850hPa水蒸気フラックス(矢印)と500hPa鉛直p速度、

(右)平年の7月1~5日で平均した850hPa水蒸気フラックス(矢印)と500hPa鉛直p速度