エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、

その状態が1年程度続く現象のことです。

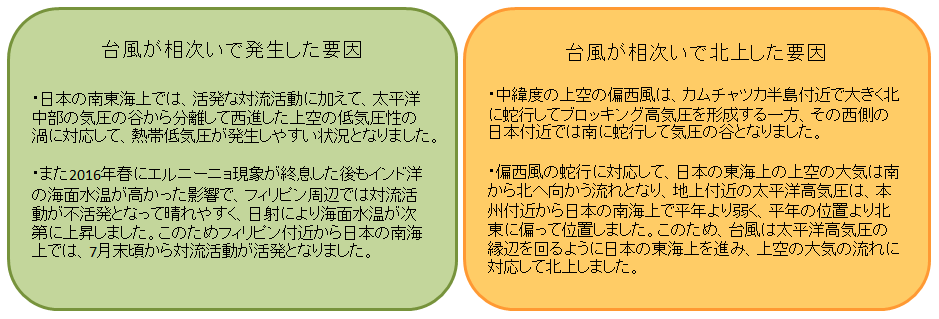

2016年8月に台風が相次いで発生した背景には、2014年夏に発生し、2016年春に終息したエルニーニョ現象の影響もありました。

《顕著な天候事例》台風と前線による記録的多雨(2016年8月)の詳しい参考資料

エルニーニョ現象の影響

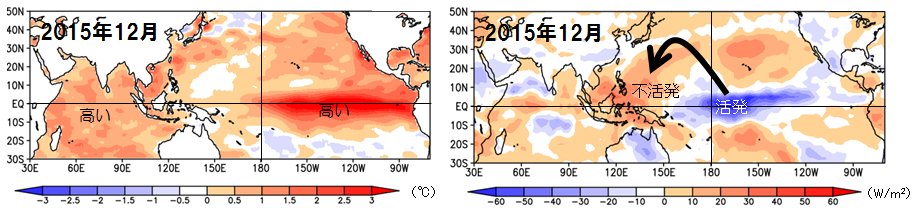

エルニーニョ現象最盛期(2015年12月の状況)

図1の左図は、エルニーニョ現象が最盛期を迎えた2015年12月の海面水温の平年偏差です。

太平洋熱帯域の日付変更線付近から東部で平年より2℃以上高い領域が広がっています。

右図は同じ月の外向き長波放射量(OLR)の平年偏差です。 OLRとは、宇宙に向かって放射される赤外線の強さを表しており、熱帯域においてOLRが小さいことは、 積乱雲の発生が多いこと(対流活動が活発であること)を示します。

太平洋熱帯域の中部から東部では、海面水温が平年より高いことに対応して、 対流活動が活発となっています(図1の右図)。 対流活動が活発な領域では上昇気流が卓越しますが、その影響でフィリピンの東海上などでは下降気流が卓越し、 積乱雲の発生が少なく(対流活動が不活発)なっていることが分かります。

右図は同じ月の外向き長波放射量(OLR)の平年偏差です。 OLRとは、宇宙に向かって放射される赤外線の強さを表しており、熱帯域においてOLRが小さいことは、 積乱雲の発生が多いこと(対流活動が活発であること)を示します。

太平洋熱帯域の中部から東部では、海面水温が平年より高いことに対応して、 対流活動が活発となっています(図1の右図)。 対流活動が活発な領域では上昇気流が卓越しますが、その影響でフィリピンの東海上などでは下降気流が卓越し、 積乱雲の発生が少なく(対流活動が不活発)なっていることが分かります。

図1 2015年12月の平均海面水温(左)と外向き長波放射量(右)の平年偏差

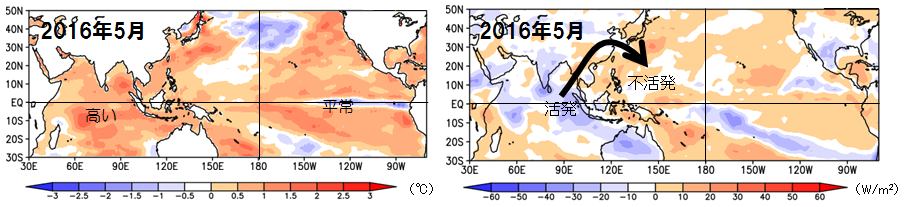

エルニーニョ現象終息期(2016年5月の状況)

図2はエルニーニョ現象が終息した2016年春の海面水温の平年偏差とOLRの平年偏差です。

エルニーニョ現象が発生すると、3か月程度遅れてインド洋の海面水温が高くなり、エルニーニョ現象終息後も、

その状態が3か月程度続くことが知られています。

図2の左図でも、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての海面水温は平常の状態に戻っている一方、

インド洋の海面水温は高く、それに対応して右図ではインド洋の対流活動が活発になっていることがわかります。

この影響で、フィリピンの東海上などでは下降気流が卓越して対流活動が不活発となっていました。

図2 2016年5月の平均海面水温(左)と外向き長波放射量(右)の平年偏差

フィリピン付近での対流活動活発期(2016年8月の状況)

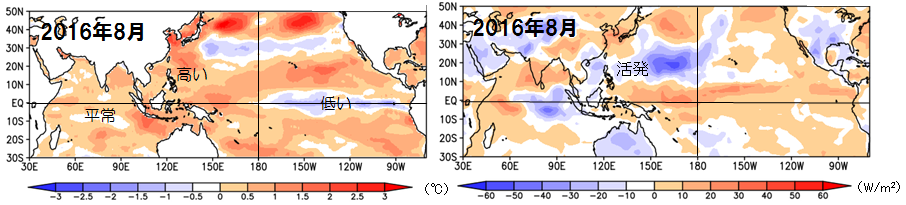

図3は、インド洋の海面水温が平常の状態に戻った2016年8月の海面水温とOLRの平年偏差です。

フィリピンの東海上では、これまで対流活動が不活発で雲が少なかったため、太陽放射を受けて海面水温が上昇しています(左図)。

また、下降気流を卓越させる要因が無くなったため、フィリピン付近で対流活動が活発となっています(右図)。

2016年8月に、フィリピン付近から日本の南海上で台風の発生が相次いだ一因として、 エルニーニョ現象終息後に、この領域で対流活動が活発となったことが挙げられます。

なお、日本の南海上から日付変更線付近にかけても対流活動が活発となっていますが、 これには太平洋中部の気圧の谷から分離して西進した上空の低気圧性の渦や、赤道季節内振動と呼ばれる対流活動活発域が、 この領域へ移動してきたことが主に影響していました。

2016年8月に、フィリピン付近から日本の南海上で台風の発生が相次いだ一因として、 エルニーニョ現象終息後に、この領域で対流活動が活発となったことが挙げられます。

なお、日本の南海上から日付変更線付近にかけても対流活動が活発となっていますが、 これには太平洋中部の気圧の谷から分離して西進した上空の低気圧性の渦や、赤道季節内振動と呼ばれる対流活動活発域が、 この領域へ移動してきたことが主に影響していました。

図3 2016年8月の平均海面水温(左)と外向き長波放射量(右)の平年偏差

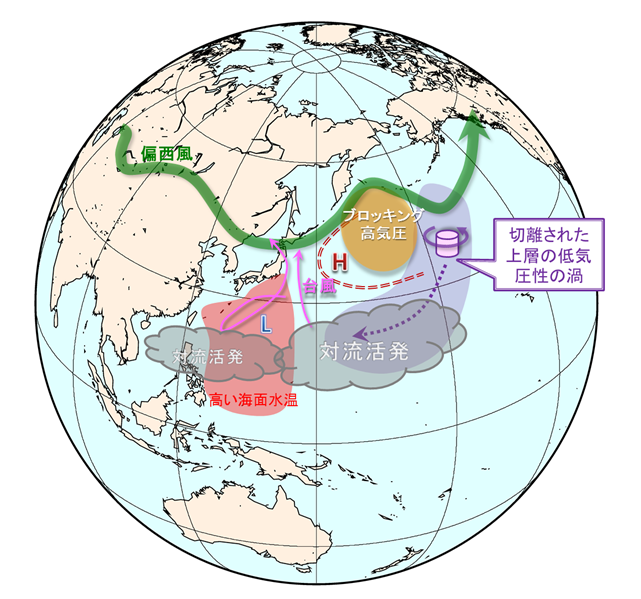

2016年8月の大気の流れの特徴

図4 2016年8月の北海道地方の多雨に関連する大気の流れの模式図

まとめ