航空気象業務

航空機が安全に運航するためには、一定のルールが必要なことから、世界各国は、国際民間航空機関(ICAO)に加盟し、航空に関係する機関や航空会社は、国際的に統一された基準に従って、サービスを行っています。

気象庁は、ICAO と世界気象機関(WMO)が定める国際的な統一基準に基づいて航空気象サービスを行うとともに国内航空のための独自のサービスも行っています。

航空気象観測業務

航空気象観測業務

ジェット機やヘリコプターなどの航空機が安全に、経済的に、快適に、定刻に運航されるためには現在の気象状態を知ることが不可欠です。

飛行場への離着陸の際には、特に飛行場周辺の気象状態に関する情報が必要不可欠です。

飛行場周辺の現在の気象状態を正確に伝えること-それが航空気象観測です。

航空気象観測の結果は、航空気象予報業務において発表される各種の気象情報とともに、航空の運営に欠くことのできない気象情報です。

なかでも、機長に直接伝えられる即時情報としての有用性は、航空灯火などの航空保安施設等の有用性に勝るとも劣りません。

例えば、航空機が飛行場に降下・進入・着陸しようとする場合、機長は気象状態についての十分かつ正確な情報を必要とします。

・進入経路上に飛行の安全に影響するような気象現象が存在しないか。

・決められた高度に達したとき、そこから空港が視認できるか。

・地上付近の風の状態が、着陸の際の操縦に支障がないか。

などを確認します。

そのため、機長は降下・進入を開始するにあたって(必要であればその途中であっても)、最新の観測結果を地上の担当者に要求し、通報を受けて飛行の安全を図ります。

この例にとどまらず、観測結果は航空機の地上での作業、運航管理等に多岐多様に利用されます。

このように、航空気象観測は、航空の運営と有機的かつ不可分の関係にあり、航空気象観測を欠いては航空の運営は成り立ちません。

上の写真は航空機から撮影できた発達した積乱雲の様子です。雲の内部はもちろん、その周辺でも大気の状態は大きく乱れ、航空機の飛行に大きな影響があるため迂回しなければなりません。

飛行場周辺でこの写真のような雲がある場合、その存在位置や移動方向を観測し関係機関に通報します。

航空気象観測の役割

中部国際空港にある中部航空地方気象台では、航空機の安全な離着陸や飛行計画などのために空港及びその周辺の気象情報(風向風速・気温・露点・気圧・視程・大気現象・雲など)を常に監視し、30分毎に定時観測通報を行っています。

特に低い雲、見通せる距離が短い悪視程、雷現象、強い風などの運航に大きな影響を与える現象に変化した時には、特別観測通報を行い航空機のパイロットや空港の関係者に直ちに知らせて注意を呼びかけています。

観測項目

中部航空地方気象台では表の各項目について観測しています。

人間の目で観測する目視観測と、機械を利用する機械観測があります。

| 観測要素 | 観測手段 | 概要 |

|---|---|---|

| 風向風速 | 風向風速計 | 風の吹いてくる方向と風の速さを観測します。 |

| 視程 | 目視(人の目で観測) | どのくらい先まで見えるかを観測します。 |

| 滑走路視距離 | RVR(滑走路視距離装置) | 滑走路上でどのくらい先まで見えるか、機器を使って観測します。 |

| 大気現象 | 目視・雨量計・雷監視システム ドップラーレーダー |

雨、雪などの天気の種類、強度、存在位置を観測します。 |

| 雲 | 目視(人の目で観測) シーロメータ |

雲の形、量、雲底の高さを観測します。 |

| 気温・露点温度 | 電気抵抗式温度計 | 気温、露点温度、湿度を観測します。 |

| 気圧 | 電気式気圧計 | 気圧を観測します。 |

観測測器配置図

観測の種類

観測には次のような種類があります。

観測したデータは国際的に定められた形式に編集し、空港内の管制塔や航空会社などへ、即時に通報しています。また、外国の気象機関にもデータを配信しています。

通報形式についてこちらで解説しています。

| 名称 (英語略称) |

概要 | |

|---|---|---|

| 定時観測 (METAR) |

中部航空地方気象台では毎正時と、毎時30分に観測、通報します。 | |

| 特別観測 | 特別観測には次の3種類があります | |

| 特別観測 (SPECI) |

気象現象の重要な変化を認めた時に行います。 一定の基準を満たした時に随時観測、通報します。 |

|

| 照会特別観測 (REQUEST) |

航空管制機関や航空会社から照会があった時に行います。 | |

| 事故特別観測 (ACCIDENT) |

飛行場やその周辺で航空機の事故があった時に行います。 | |

| 常時観測 | 常に気象現象の変化を監視して変化を見落とさないようにします。 | |

| その他 | 最高・最低気温、降水量、降雪・積雪の深さなどを観測します。 | |

空港気象ドップラーレーダー

空気の流れや移動方向、移動速度を観測できる空港気象ドップラーレーダーを用いて、「ダウンバースト(マイクロバースト)」や「シアーライン」と呼ばれる風の急変域を検出します。空港気象ドップラーレーダーで検出した風の急変域の情報は、管制官や航空会社の運航担当者などからパイロットに速やかに提供され、航空機の安全な運航に活用されています。

複数の検知局で雷により発生する電波を受信し、その位置、発生時刻等を決定します。この情報を航空会社などに直ちに提供することにより、空港における地上作業の安全確保や航空機の安全運航に有効に利用されています。

震度情報は航空局などが行う滑走路や空港施設の点検などに利用されています。

航空気象予報業務

航空気象予報業務

飛行場予報

飛行場予報は、飛行場とその周辺の航空機の離着陸にとって必要な気象要素に限定された予報で、その利用目的と情報の利用者が特定されています。このことから内容や形式において独特のものですが、航空機の運航上欠かすことのできないものです。

飛行場予報の対象区域

飛行場予報の対象区域は、当飛行場の標点から、半径おおむね9km以内の円内の地上及びその直上の空域です。

飛行場予報の種類と目的

当台では、下の3種類の飛行場予報を発表しています。

| 種 類 | 有効期間 | 目 的 |

|---|---|---|

|

運航用飛行場予報 (TAF) |

発表時刻から30時間後まで | 航空機の運航用です。 |

|

着陸用飛行場予報 (TREND) |

2時間 | 到着予定前おおむね1時間以内の航空機の着陸用です。 |

|

離陸用飛行場予報 (TAKE-OFF FCST) |

6時間 | 出発予定前おおむね3時間以内の航空機の離陸用です。 |

飛行場警報

「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報です。

このため、当台では飛行場に停留中の航空機を含む地上の航空機並びに飛行場の施設及び業務に悪影響を及ぼすおそれのある気象状態が予想された場合、民間航空会社等の運航責任者、飛行場業務機関及びその他の関係機関に対し、飛行場警報を発表します。

内容等についてはこちらで解説しています。

飛行場気象情報

飛行場気象情報は、飛行場に離着陸若しくは停留する航空機または飛行場施設に被害を及ぼすおそれのある気象状態が予想された場合、当台では当飛行場に所在する航空交通業務機関及び民間航空会社等の運航管理者に対して注意を喚起するために発表する情報です。

内容等についてはこちらで解説しています。

飛行場気象解説情報

今後の気象推移や予想される悪天等について、天気図等の図や3時間毎の気象予想等により、利用者へ簡潔明瞭に分かりやすく伝えるための情報です。

発表時刻、内容等についてはこちらで解説しています。

航空気象情報の流れ

航空気象情報の流れ

気象台で作成した気象観測報、飛行場予報および気象資料総合処理システムで作成した各種天気図などの航空気象情報は、気象資料伝送網により各空港の気象台などに配信され、航空気象情報提供装置などにより空港内の航空交通管制機関および各航空会社などに提供しています。

また、飛行中の航空機に対しては、東京ボルメット放送や航空局の対空通信により必要な航空気象情報を提供しており、パイロットからは乱気流など悪天現象に関する情報が航空管制官などを通じて気象庁に報告され、利用者に還元されています。国内外の航空気象情報は、外国の航空局や気象機関を結ぶ専用通信網により迅速に国際交換されています。

航空会社などでは出発前のブリーフィングでも気象情報が重要な役割を果たしています。

これらをまとめたのが、次の航空気象情報の流れ図です。クリックすると拡大します。

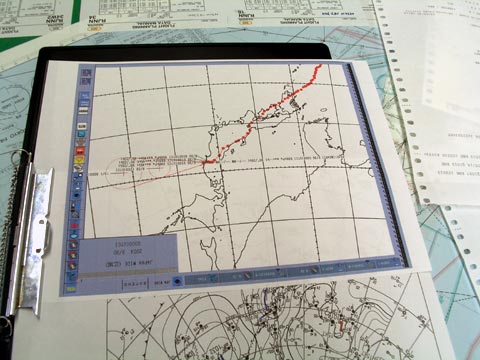

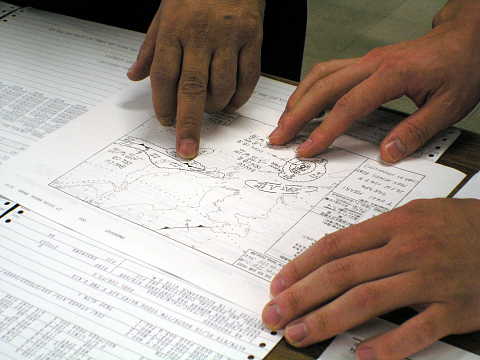

航空会社のブリーフィングの様子

航空会社のブリーフィングの様子

台風経路図(奥)と地上天気図(手前)から概況を把握します

悪天予想図を読んで経路上に問題がないか検討します

取材協力

ANA:全日本空輸株式会社

JAL:株式会社 日本航空インターナショナル