航空機の運航と気象

航空機が空港を出発し、目的地に到着するためには、運航管理者による飛行計画が必要です。 飛行計画は、安全性の確保、乗客の快適性、積載燃料や貨物の搭載量などの経済性等を考慮し作成します。 そのために、出発空港や飛行航路の気象状態、到着予定時刻や目的空港、代替空港の気象状態を把握する事が必要です。 気象台が提供する、さまざまな気象観測や航空気象予報は飛行計画を作成する上で最も重要な資料となります。

航空機に影響を及ぼす現象

| 風 |

| 向かい風と追い風 |

| 横風 |

| 強風とガスト |

| 低層のウィンドシアー |

| 視程 |

| 視程障害現象 |

| 雲 |

| 雲量と雲底の高さ |

| 雲の種類と影響 |

| 積乱雲と雷電 |

| ダウンバースト |

| 気温 |

| 気温 |

風

飛行場付近の風は、航空機の揚力・滑走距離・操縦性に大きく影響をあたえ、風向により使用滑走路が決定し、搭載燃料の加減が行われます。 離着陸する航空機は、風向により滑走路をどちら向きに使用するか選択しています。

風向や風速が急激に変化すると、航空機の姿勢や高度が急激に変化することになり危険が大きくなります。

着陸時に向かい風が急に弱まると、揚力が減少し、定められた着陸地点より手前に着陸するか、失速し墜落する恐れがあります。また、向かい風が急に増加すると、滑空し過ぎて滑走路からはみ出してしまうオーバーランの恐れが生じます。

また、横風が強くなると、滑走路からはずれたり、翼を地面に接触させたりすることになります。

このように風の観測情報は、航空機の運航にとって特に重要な現象といえます。

風の具体的な影響

向かい風と追い風

航空機と大気との相対速度を、対気速度といいます。

航空機が離陸時に向かい風で滑走すれば、短時間で離陸速度に達するので滑走距離は短くなり、着陸時に向かい風のときは、そのときの対地速度は無風のときより小さいから、滑走距離は短くなります。

追い風の場合はこれと逆で対地速度は対気速度より大きくなるので、離陸や着陸のとき滑走距離は伸びます。

航空機が着陸する際、向かい風が急激に弱まると着陸地点より手前に着陸するか、最悪の場合失速して墜落してしまいます。

また、向かい風が急激に増加すると滑空しすぎてオーバーランの恐れがあります。

このように風向の急変、特に向かい風の急激な変化は着陸時の操縦に大きく影響します。

横風

滑走路に対して直角方向の成分を横風といいます。

横風が強くなると、滑走路からはずれたり、翼端を地面に接触させたりする危険性が高くなり、航空機の操縦が難しくなります。

このため、一定の強さ(最大横風限界)以上では航空機を離着陸させないように決められています。最大横風成分は、航空機の種類や滑走路の状態で異なり、また航空会社によっても違います。

この事から、滑走路の方向はその空港で最も風の吹きやすい方向と一致させて作られています。

中部国際空港では、3500mの滑走路が 360°~180°の方向(磁方位)に作られています。

強風とガスト

風は強くなったり弱くなったり、また風向も変動しながら不規則に吹くのが普通です。

風速が短時間に不規則に変化する現象を風の息(ガスト)といいます。

ガストは、地物や地形等によって作られた渦の通過や、上空の寒気の急激な下降等によって発生します。

強風は航空機の離着陸を困難にし、場合によっては離着陸が不可能となる場合があります。さらに、風速や風向の変動は航空機の揚力を急激に変化させ操縦を困難にします。

強風の原因としては、台風、低気圧、前線、季節風の強まり等があり、一般的にガストを伴います。

このため、気象台では一定の基準以上の風速や風向の変動に対し特別観測を実施しています。

低層ウィンドシアー

鉛直または水平方向の風速や風向の差をウィンドシアーと言います。

航空機がウィンドシアーの大きな領域を横切るときは対気速度が急変し、これにともない揚力が急変します。また、大きなウィンドシアーは乱流を発生させ、航空機の操縦に悪影響をもたらします。

特に大型の航空機は離着陸時に失速寸前の限界付近で飛行しているため、低層のウィンドシアーの存在は重大な影響を及ぼします。

また、雷雨に伴うダウンバースト(下降噴流)は極く下層に強いウィンドシアーを発生させると共に、強い下降気流によって航空機の揚力を失わせ墜落等の重大事故につながる危険があります。

風の観測

風の観測方法

風向及び風速は、風車型風向風速計を用いて観測しています。

風車型風向風速計は、流線型胴体に垂直尾翼が付いていて、まるで航空機の翼をなくした様な形をしています。

この流線型胴体と垂直尾翼が風を受け、その向きから風向を求めています。

機首に当たる部分にはプロペラが付いています。このプロペラの回転数から風速を求めています。

得られた値は管制塔や航空会社にリアルタイムで配信しています、また、空港気象ドップラーレーダーを用いて、飛行場周辺の風の急変などを観測しています。

視程障害現象

視程を悪化させる主な現象として以下のものがあります。

・煙霧、煙、砂塵、黄砂など大気中のチリや砂などによるもの。

・霧や降水現象-雨や雪によるもの。

航空機からどの程度の距離まで見通せるかは、離着陸できるかどうかの判断、飛行方式、進入方式の決定に直接関係します。

また、滑走路視距離(または視程に関する値)は、離着陸できるかどうかの最低気象条件となっており、観測値は航空機の運航に直接影響する重要な情報です。

視程・滑走路視距離(RVR)の観測

視程の観測方法

どの程度先まで見えるか、その見通し距離を「視程」といいます。

あらかじめ空港から見える建物や山、川などの地物までの距離を測っておいて、それを基準に観測します。

航空気象観測では卓越視程という、180度以上の範囲に共通した視程を観測します。

特定の方向だけ視程が悪いことがあります。そのような時には「方向視程」という方向を特定した視程も観測します。

観測の単位は5,000mまでは100m単位、10kmまでは1km単位、それ以上は5km単位です。

視程が極端に悪くなった時には滑走路視距離も観測します。

滑走路視距離の観測

航空機が目視によらず主に計器により飛行をしている時、離着陸の際には卓越視程だけでなく、滑走路上の見通し距離の情報を必要とします。

滑走路上の見通し距離を滑走路視距離(RVR:Runway Visual Range)と言います。

滑走路視距離は最低気象条件の一つであり、滑走路視距離の値が最低気象条件より悪いと航空機は離着陸できません。

滑走路視距離の観測方法

滑走路視距離観測装置(写真)を使って観測します。滑走路の両端及び中央付近の合計3機あります。

滑走路の中心に機械を設置できないので、滑走路のすぐ脇に設置しています。

観測したデータは航空管制機関や航空会社にリアルタイムで配信しています。

卓越視程あるいは方向視程が1,500m以下、又はRVR(全地点)の値のいずれかが1,800m以下の場合で通報します。

通報には10分間の平均値を使用します。10分間以内に変化傾向が認められる場合は、その情報を付け加えます。また、変動が大きい場合には最小値と最大値も通報します。

写真上部にある向き合った片方の筒から反対側の筒に向けて光を発射し、大気の透明度を測定します。測定した透明度から滑走路視距離を算出します。

雲量と雲底の高さ

雲の底の部分を雲底といいます。

雲の量が増えて雲底の高さが低くなると、着陸時に滑走路を視認できる高さが低くなり、航空機の着陸が出来なくなることがあります。

雲の種類とその影響

さまざまな雲の中で離着陸に影響のある雲は、層雲(St)、層積雲(Sc)、乱層雲(Ns)、積雲(Cu)、積乱雲(Cb)などがあります。

層雲:雲層は薄く地表面近くに発生するので、離着陸の大きな障害となります。

層積雲:下層大気がやや不安定で湿潤であるとき、発生しやすく、四季を通して最も発生頻度の多い雲です。

乱層雲:雲底高度が非常に低く、一様な雲底高度ではないことが特徴です。雲底高度が低いため、鉛直視程を悪化させたり、降水を伴う場合は、視程の悪化を伴います。

積雲・積乱雲:積雲が非常に発達したものを積乱雲といいます。積乱雲は、乱気流を発生させ、強雨、ひょう、あられ、強風、突風、雷等を伴います。このため航空機の運航に与える影響が大きく最も警戒しなければならない雲です。

飛行場周辺での積乱雲の移動や盛衰を知ることが大変重要となるため、中部国際空港では、ドップラーレーダーを使って積乱雲に伴う降水域の強弱や気流を詳しく観測しています。

積乱雲と雷電

雷電は航空機の計器に一時的な誤差を誘発することがあります。また、電光放電によって生じる電波が無線の送受信機を狂わせることがあります。

航空機への落雷は機体に穴をあけたり、コンピューターに損傷を与えることもあります。

ダウンバースト

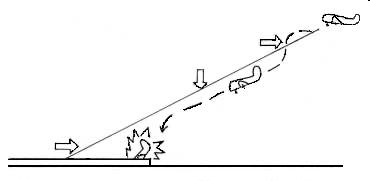

積乱雲の下で起こる下降気流が地表付近まで下降し、放射状に発散する破壊的な強風をダウンバーストといいます。

飛行中の航空機の操縦が非常に困難となり、特に離着陸時にダウンバーストに遭遇すると、失速し墜落する危険があります。

ダウンバーストは水平方向の広がりの大きさでマクロバーストとマイクロバーストに分けられています。

マクロバーストは大型で、風は水平方向に4km以上の広がりがあり、風速が60m/s(120Kt)に達することがあります。

マイクロバーストは小型で大きさは4km未満ですが、風速は75m/s(150Kt)に達することがあります。

マイクロバーストは、雨量レーダーでは捕らえることができません。空気の流れや移動方向、移動速度を観測できるドップラーレーダーによって、探知することができます。

空港気象ドップラーレーダー局舎

雲の観測

雲の観測方法

基本的には、目で見える範囲内に

・どれだけの広さに(雲量)

・どんな高さで(雲高)

・どんな雲が(雲形)

あるかという情報を通報します。

通報する内容は、低い雲から高い雲の順番で、最も低い雲・雲量が3/8以上ある雲・雲量が5/8以上ある雲の3つで、それぞれの雲量・雲高・雲形を通報しています。

また、雷雲やそれに近い雲(塔状の雲)は、航空機にとって大変影響が大きいため、上記の3つにあてはまらない場合は4つめの雲として通報しています。

雲高はft(フィート、1ft=0.3048m)単位で通報します。

雲形は決められた略語で通報します。

| 略語 | 雲形 | 略語 | 雲形 | 略語 | 雲形 |

|---|---|---|---|---|---|

| St | 層雲 | Cb | 積乱雲 | Ci | 巻雲 |

| Sc | 層積雲 | Ac | 高積雲 | Cc | 巻積雲 |

| Cu | 積雲 | As | 高層雲 | Cs | 巻層雲 |

| TCu | 塔状積雲 | Ns | 乱層雲 |

雲の観測は、目で見て判断したものが主体になります。

そのため、観測者は常日頃から正確な観測が出来るように勉強や訓練を行っています。実際に航空機に搭乗し、雲を間近で観測することもあります。また、それを補うために雲高を測定する機器(シーロメータ)を滑走路の南北両端付近に設置してあります。

空港に接近中の積乱雲の様子

シーロメータ

シーロメータという機器を、滑走路の南北両端付近の2ヶ所に設置しています。これは、地上から空に向かって発射したレーザービームが雲に当たって跳ね返り、機器に戻ってきた時間から計算して雲の高さを測る機器です。

大気現象

地球を覆っている空気を大気と言います。

大気が運動することにによって起こる雲の発生、降水、雷、竜巻など大気中で起こっている様々な現象を大気現象といいます。この大気の中を 飛ぶ飛行機にとって大気現象は必要な気象情報です。

雨があまりに強いと滑走路上に水が浮いてしまったり、前が見づらくなります。

雷やひょうがあれば、運航に直接重大な影響を及ぼしますので、回避する必要があります。

このように、航空機の運航にとって飛行場の天気を知ることは大変重要です。

大気現象の観測

大気現象の観測方法

まず、目で全天を見ます。

雨や雪は降っていないか、雲の広がり具合、雷の光や音などを確認します。また、観測機器を使って測った雨の強度などから総合的に判断します。

雨や雪が降っていたら、それがどんな性質を持っているのか、強さはどのくらいかも観測します。

航空機の運航や離着陸に大きな影響を及ぼす雷電や霧については、その存在位置と移動方向も詳しく観測します。

大気現象の種類

| 略号 | 現象 | 略号 | 現象 |

|---|---|---|---|

| RA | 雨 | SN | 雪 |

| GR | ひょう | GS | あられ |

| FG | 霧 | BR | もや |

| HZ | 煙霧 | VA | 火山灰 |

| 略号 | 強度 | 略号 | 強度 |

|---|---|---|---|

| + | 強 | (表示無し) | 並 |

| - | 弱 |

| 略号 | 特性 | 略号 | 特性 |

|---|---|---|---|

| SH | しゅう雨性 | TS | 雷電 |

| MI | 地(霧のみ) | BC | 散在(霧のみ) |

例:強いしゅう雨性の雨=+SHRA

並の強さの雷雨=TSRA

弱いみぞれ=-SNRAまたは-RASN(みぞれは雪と雨の混ざり合った降水現象です。雨が主体か雪が主体かも区別します。主体となっている方を前に置きます。)

気温・露点温度

航空機の離着陸には気温が影響します。

離陸時に気温が高いと空気の密度が小さくエンジンの出力が低下するので、所定の速度に達するまでに時間がかかります。

また、揚力は空気密度に左右されるので、気温が高く空気密度の小さい時には、必要な揚力を得るまでに長い滑走路が必要になります。

このため、滑走路上の気温は、離着陸する航空機の積載量にも大きく影響します。

気温・露点温度の観測

気温の観測方法

気温は、電気式温度計(白金抵抗型)を用いて観測しています。

電気式温度計は、気温の変化に比例して金属の電気抵抗値も変化するという特性を利用して気温を求めています。

この温度計は、滑走路脇に設置された露場にある通風筒という筒の中に固定して、日射の影響を防いでいます。

また、筒の中に熱がこもらないように、上部にファンがついていて風通しを良くしています。

露点温度の観測方法

露点温度は、電気式湿度計(静電容量型)を用いて測定した湿度と、気温・気圧から計算して算出しています。

電気式湿度計は、湿度が変化すると静電容量も変化する素子を使用して、電気的に湿度を求めています。

こちらも温度計と同じ通風筒の中に設置されています。

気圧

航空機は、気圧を利用して高度を測定する高度計を利用して飛行しています。そのため各空港において気圧を観測しています。

航空機は各空港で気圧セッティングを行うことにより、高度が把握出来るので安全に離着陸が出来るということになります。

標準的には、気圧が1hPa違うと高度で約30ft=約9mも差が出ます。

これだけ違っていては離着陸が大変危険となることから、気圧の観測はとても重要な観測項目となっています。

気圧の観測

気圧の観測方法

気圧計のセンサーは、縦・横約6mm・厚さ約1.5mmのシリコン基板に薄さ約4μmの真空部を形成させたものです。

大気圧の変化に伴い真空部上下の電極間に変位が生じ、その静電容量が変化することから、この僅かな変化を電気信号で得る構造により、気圧を観測しています。