青森県は本州の最北端に位置し、東は太平洋、西は日本海、北は津軽海峡と三方を海に囲まれています。

県中央部は東北地方の中央を南北に走る奥羽山脈の北端であり、西側に津軽半島、東側には三八、上北地方の丘陵地や台地が形成され、その上北地方から北側には下北半島が突き出しており、これら両半島によって陸奥湾が形成されるという極めて特徴的な地形となっています。

また、青森県には中央部の十和田、八甲田山とその西側の岩木山、下北半島に恐山の4つの活火山があります。

気候は、太平洋を南下する寒流の親潮と日本海を北上する対馬暖流と津軽暖流の影響を受け、太平洋側と日本海側の気候は著しく異なり、気候の変化も極めて複雑になっています。

なかでも、冬季における津軽地方の大雪(青森の降雪の深さの年合計は、平年値567cm(1991-2020))と梅雨期における県の東部を中心とした偏東風(ヤマセ)が特徴的です。

本県においては農業、水産業、畜産業、林業等の第一次産業が盛んで、気象状況により収穫量・漁獲量等が大きく変動することから、気象予想等に対する要望は大変強く、かつ厳しくなっています。

県内には気象官署をはじめ特別地域気象観測所・地域気象観測所等の気象観測を行う施設があり、青森地方気象台では、それぞれの地域特性等を考慮した、きめ細かな予報や気象情報等を発表しています。

また、青森県の防災の拠点として、「注意報及び警報」・「津波警報」・「地震情報」等の適時・的確な防災情報の発表に努めています。

沿革

明治15年 1月 1日(1882年)

内務省地理局出張所として、青森県庁内(東津軽郡大野村字長嶋)に青森測候所が創設され、1日3回の気象観測を開始。

明治44年 5月 5日(1911年)

青森警察署(青森市大字長嶋)に移転。

昭和 3年 1月 1日(1928年)

新庁舎(東津軽郡浜館村大字松森字佃)が完成し、移転。

昭和13年 7月15日(1938年)

青森県から国(文部省)に移管、中央気象台青森測候所と改称。

昭和14年 6月14日(1939年)

青森市油川町大字大浜に新庁舎完成し移転。

昭和31年 1月 1日(1956年)

青森市油川町大字大浜から大字松森字佃155に移転。

昭和32年 9月 1日(1957年)

青森測候所から青森地方気象台となる。

平成元年12月 1日(1989年)

青森市花園一丁目に新庁舎完成により移転。

観測業務

地上気象観測

気象台では、地上気象観測機器により、気圧、気温、湿度、風向、風速、降水量、積雪の深さ、降雪の深さ、日照時間、日射量、視程、大気現象等を自動観測しています。

雪については、自動観測の結果から、その初日を観測した場合には「初雪」としてお知らせします。

また、霜、結氷、冠雪は、初日のみ目視により観測し、「初霜」「初氷」「初冠雪」としてお知らせします。

生物季節観測

季節の遅れ進みや、気候の違い、変化など総合的な気象状況の推移を把握することを目的として、植物6種目9現象を対象として生物季節観測を行っています。

地域気象観測

気象庁が全国に設置している降水量などを自動的に観測、送信するシステムで「アメダス」の名称で知られています。青森県内には30か所に降水量を観測する観測所が設置されており、このうち23か所の観測所では風向・風速、気温、湿度などの観測を自動的に行っています。

また、16か所では積雪の深さも観測しています。

地震・津波・火山

青森県内には89地点(気象庁18地点、青森県56地点、防災科学技術研修所15地点)に震度計を設置しており、気象庁から発表する震度情報に利用しています。大規模な地震等が発生し、県内で津波による被害が予想される場合に発表される「津波警報」等の防災情報を伝達します。

また、青森県には「十和田」、「八甲田山」、「岩木山」、「恐山」の4つの活火山があり、地震計や監視カメラ等で活動を監視しています。噴火のおそれがある場合に発表される「噴火警報」等の防災情報を伝達します。

潮位

深浦町には検潮所を設置し潮位の観測を行っています。

また津波観測計をむつ市関根浜に、巨大津波観測計を八戸市、むつ市関根浜、深浦町に設置して、潮位や津波の観測を行っています。

これらのデータはリアルタイムで気象庁に送られ、地域の防災に役立てられています。

それぞれの観測を行うための青森県内における各観測機器の配置図はこちら。

予報業務

府県天気予報

青森県を津軽、三八上北、下北の3区域に分け、今日・明日・明後日の天気と風と波、明日までの6時間ごとの降水確率、最高・最低気温を予報します。

天気分布予報

日本全国を5km四方のメッシュに分け、そのそれぞれについて天気、気温、降水量、降雪量、最高気温・最低気温の明日24時までの予報です。

地域時系列予報

青森県の津軽、三八上北、下北の3区域ごとに、天気、風向風速、気温を明日24時まで図形式に表示します。

週間天気予報

発表日翌日から7日先までの天気、最高気温、最低気温、降水確率を予報します。

2週間気温予報 ・早期天候情報

週間天気予報の先の2週間先まで(8日先から12日先を中心とした各日の5日間平均)について、地点ごと(青森と八戸)の最高気温、最低気温と地域ごと(東北太平洋側、東北日本海側)の日平均気温を予報、及び早期天候情報の解説を行っています。

季節予報

仙台管区気象台が発表する1か月・3か月・暖候期(3か月予報と合わせて、3月から8月の天候)・寒候期(3か月予報と合わせて、10月から2月の天候)予報の解説を行っています。

気象警報・注意報

青森県内で大雨や洪水、強風や雷等の気象現象による災害が予想される場合には注意報を、重大な災害が予想される場合には警報を、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に特別警報を各市町村ごとに発表します。なお、各市町村ごとに発表する気象警報・注意報の発表状況を地域的に概観するため、災害特性や青森県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮し、各市町村は7つの区域(東青津軽・北五津軽・中南津軽・西津軽・三八・上北・下北)に分けられます。 これらを『市町村をまとめた地域』と言います。

気象情報

警報や注意報に先立って注意を呼びかけたり、警報や注意報の内容を補完するために発表します。また、少雨や長雨などに関する情報も、気象情報として発表しています。

土砂災害警戒情報

大雨により土砂災害の危険が高まった市町村を特定し、青森県と気象台が共同で発表する情報です。

大雨警報発表中に土砂災害(土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊)の危険度が高まった市町村ごとに発表しています。

指定河川洪水予報

河川の水防活動のため、国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所と共同で、岩木川、平川下流及び馬淵川下流の洪水予報を、高瀬川河川事務所と共同で、高瀬川(小川原湖)の洪水予報を発表しています。

また、青森県と共同で、堤川水系堤川・駒込川、岩木川水系平川上流、岩木川水系十川及び馬淵川水系馬淵川中流の洪水予報を発表しています。

その他の業務

統計・調査および気象資料の閲覧

各種の気象観測値の統計・調査を行っています。

異常気象や災害発生時には調査を行い速報資料等を作成します。

これらの統計データやアメダス観測データ等の気象資料は閲覧できます。

また、観測データについてはインターネットの気象庁ホームページでも公開しています。

気象証明・鑑定

気象業務法に基づき申請があったときは、気象や地象(地震や火山)等に関して、事実を観測記録により確認できる場合は気象証明を、事実を観測記録に基づき科学的に推定できる場合は気象鑑定を行っています。

講演・出前講座

気象に関する知識の普及のため、各種講演会を開催するとともに、気象や地震のしくみ、気象台が発表する情報についての解説や利用方法等について、依頼に基づき職員が講演を行っています。

出前講座のご案内はこちら。

施設見学

気象台の業務について、理解を深めていただくため、気象台等の施設を一般の方に公開しています。

気象台の見学に関するご案内はこちら。

資料閲覧、気象証明・鑑定、講演・出前講座、施設見学については、お問合せ窓口までどうぞ。

部外気象観測施設に関する業務

気象業務法で定める部外気象観測施設の届出の受理及び技術指導を行っています。

地域防災計画に関する協力

県及び市町村の開催する各種会議に参加し、防災計画の策定等に協力しています。

農業気象業務

本県の主力産業である農業に従事する人たちのため、県等の農業関係機関と協力して農業気象速報の発行等、気象現象による被害の防止・軽減に努めています。

情報伝達について

全国の気象台等からの気象観測結果を迅速に収集し、予報資料や気象情報を集配信するため、気象庁に設置した気象資料総合処理システム(COSMETS)と気象官署を基盤通信網で結び国内の情報通信基盤を構築しています。

各地から集められた観測結果は、COSMETS等により編集・解析され、作成された予報資料等は、気象台に配信されています。

気象台では、気象庁で作成された資料に加え、独自に作成する資料も含めた気象情報を防災情報提供システムにより、国および県等の部外の防災機関等に対して提供し、適時・適切な情報の伝達に努めています。

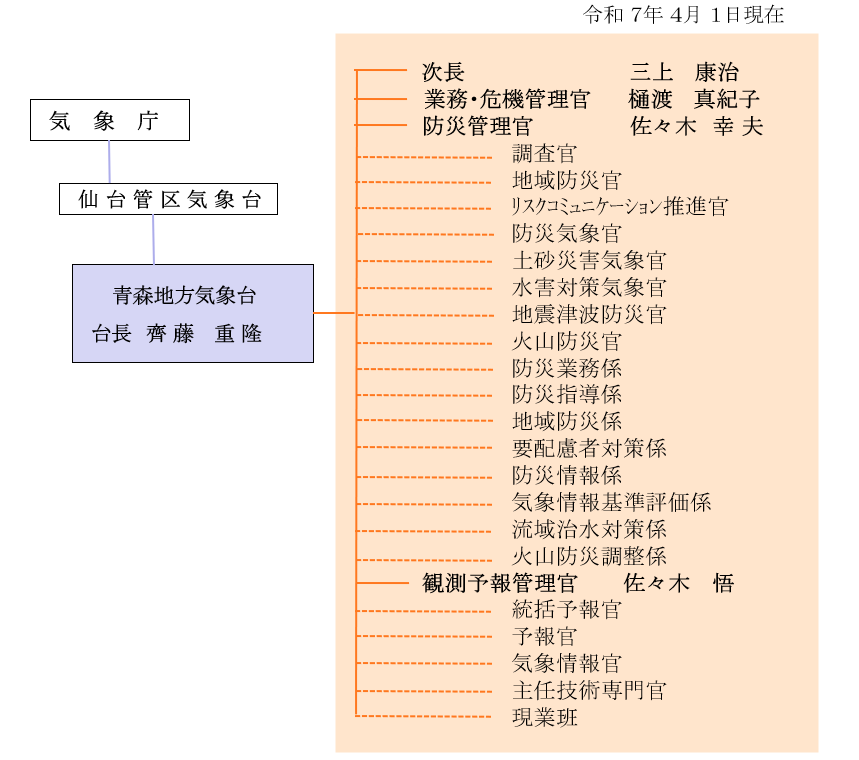

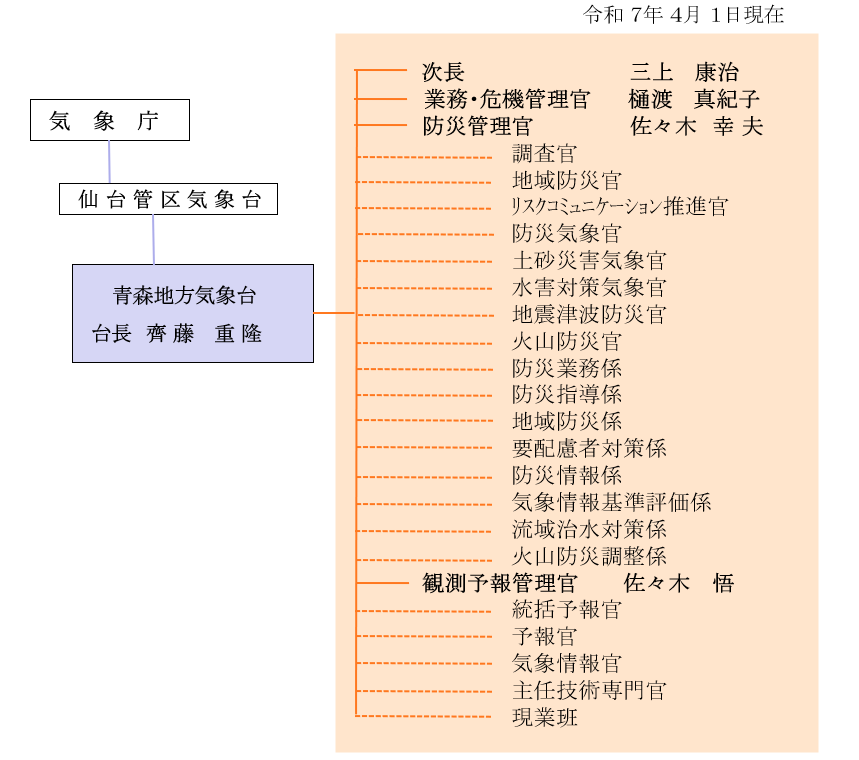

組織図について